张幼仪在医院生完二胎后,失踪半年的徐志摩突然托人带来了离婚协议,看了徐志摩写的信后,张幼仪不哭也不闹,平静地问道:“徐志摩在哪里?我要见他。”

1915年12月5日,上海的冬天笼罩在湿冷的空气中,张幼仪和徐志摩的婚礼如期举行,张幼仪是典型的大家闺秀,气质优雅举止端庄,婚礼上的她看起来如同一朵盛开的白莲花。

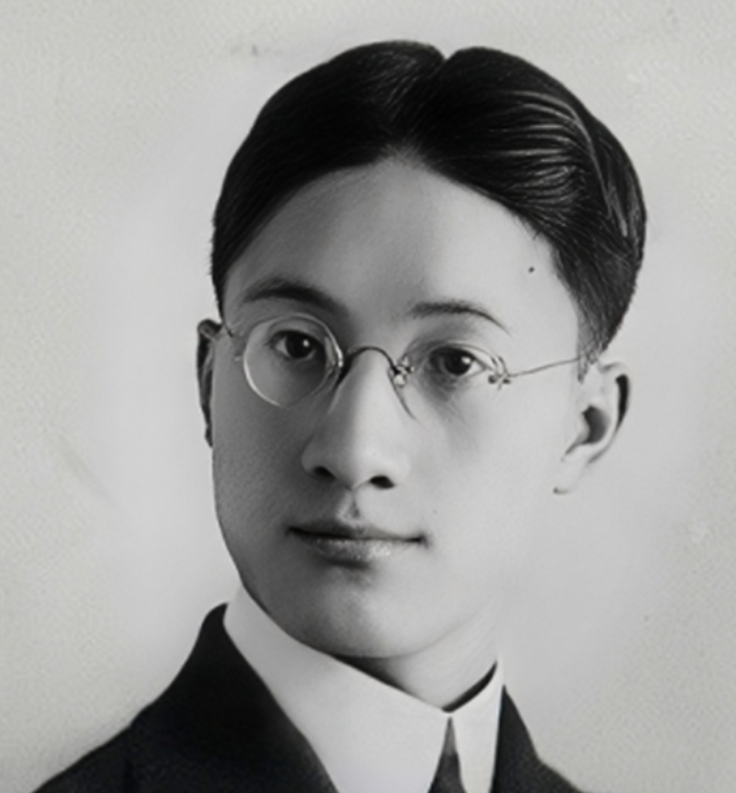

徐志摩穿着一身笔挺的西装,眼神中带着一丝不安与困惑,他们的婚姻并不是爱情的结晶,两家人基于传统与家族安排的决定。

张幼仪习惯了父母安排的生活,习惯了把自己的命运交给长辈,徐志摩带着他诗意的梦想走进了她的生活,张幼仪在家人的期许中担负起了贤妻良母的角色。

婚后徐志摩并没有在家里待太久,作为一名正在追求学术梦想的年轻人,他并不喜欢家庭的束缚,婚后不久他便启程赴英深造,留下张幼仪一人在上海。

张幼仪为了适应徐志摩的学术生活努力让自己变得更加独立,她努力照顾孩子,努力维持家庭的和谐,却很少能从徐志摩那里得到回应。

徐志摩每一次回来,似乎都带着满怀的理想和诗意,对家庭的关怀却似乎远在天边,他的身心始终游离在家庭之外和张幼仪之间的关系,因此逐渐变得越来越疏远。

张幼仪接受了现实,尽管内心依然有着无法言说的失落和期待,婚姻似乎就是责任和忍耐,只要自己做得足够好,徐志摩最终会为她改变。

1918年,徐志摩远赴美国深造,张幼仪带着儿子独自在上海生活,每一次徐志摩的离开张幼仪都感到更加孤单。

张幼仪依然选择了坚守,她不断提醒自己,婚姻是责任是家庭的维系,她对丈夫的缺席没有太多的指责和埋怨,更加努力地把家庭撑起。

她希望当徐志摩回到家时,看到的依旧是那个温暖的家,那个为他操劳一切的妻子,她并不想让这段婚姻的冷漠成为她的退路,她努力着用尽全力去维持这个已经裂开的家庭。

徐志摩的心思却早已飘到了远方,在美国期间他遇到了林徽因,那个与自己有着相似理想和灵魂的女子。

林徽因的聪慧和独立吸引了徐志摩的注意,张幼仪在他眼里似乎已经变得平淡无奇,婚姻中的冷战越来越多,张幼仪越来越察觉到丈夫心中的疏离。

1920年张幼仪决定前往英国,希望能和丈夫重新建立一些联系,修复这段逐渐破裂的婚姻,她带着儿子踏上了漫长的旅途,或许在异国他乡,夫妻之间的情感能重新焕发出火花。

当她走到徐志摩身边时,迎接她的却是徐志摩与林徽因之间日渐加深的关系。

张幼仪的心彻底凉了,她看到丈夫眼中的光彩不再属于自己,看到他对林徽因的关注,看到他在自己面前越来越沉默。

似乎这个曾经深爱过她的男人已经离她远去了,她拼尽全力挽回的婚姻,在徐志摩的眼中已经变成了一份沉重的负担。

张幼仪内心充满了无尽的痛苦和失望,无论她怎么努力,徐志摩的心已经不再属于她,她的内心在挣扎,在放弃之间徘徊,婚姻早已没有了最初的那份温情,剩下的只是冷漠与无奈。

她不再期待婚姻中的温暖不再指望从徐志摩那里得到更多的关怀,生活不止是为了一个人而活,自己的未来还需要自己去掌控。

徐志摩与林徽因的关系越来越公开,婚姻的裂痕越来越深,张幼仪从一个冷漠的丈夫那里收到了一份离婚协议,这种决绝的态度让她无法再回头。

她不再需要言语上的争辩,不再需要眼泪和哀求,只是平静地拿起离婚协议认真阅读。

张幼仪并未表现出任何剧烈的情绪反应,她只问了一句:“徐志摩在哪里?我要见他。” 对张幼仪而言,离婚并不是情感的终结,而是她人生的一个重要节点。

婚姻的破裂已是不可避免的事实,她不想再留恋过去,也不打算为这段失败的婚姻继续付出,她只想面对徐志摩,面对她曾深爱过的人。

这份协议不仅是徐志摩情感转移的证明,更是张幼仪彻底告别这段婚姻的标志,徐志摩选择了离开,选择了去追寻他理想中的人生,张幼仪选择了坚强地去迎接她的未来。

离婚后张幼仪并没有选择沉浸在痛苦中,而是带着儿子回到了上海,她开始了新的生活,继续追寻自己的事业与梦想。

在东吴大学教授德语,后来还成为了上海女子商业储蓄银行的副总裁,她不再是那个柔弱的妻子,而是一个独立坚强的女性,掌握着自己的命运。

张幼仪并没有彻底与过去断绝联系,徐志摩去世后,张幼仪虽然曾深受伤害,她依然展现出了非凡的风度。

她冷静地处理了后事,帮助整理徐志摩的遗产和文学作品,每月资助陆小曼,这份宽容和大度让所有人刮目相看。

张幼仪的生活与事业逐渐步入正轨,她前往台湾参与徐志摩全集的编纂工作,继续为他的文学事业贡献自己的力量。