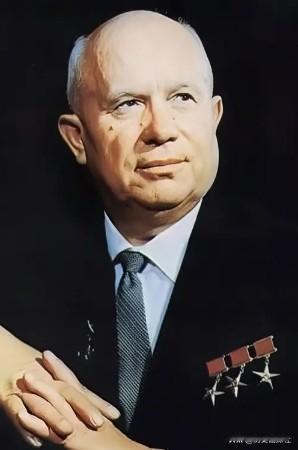

1964年,赫鲁晓夫被逼退休后,在莫斯科郊区的一栋别墅里悠哉度日,每月有500卢布的退休金,家人偶尔会来探望,他对此乐在其中。 (信息来源:百度百科——尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫) 历史,往往比戏剧更具讽刺意味。 谁能想到,曾经叱咤风云、跺跺脚就能让整个苏联抖三抖的赫鲁晓夫,最终的归宿竟是一座华丽的囚笼? 赫鲁晓夫,这位在斯大林去世后成功上位,并以其独特的政治手腕和雷厉风行的作风,引领苏联走过一段特殊时期的领导人,他的晚年却与“民主”和“自由”这两个他曾经积极倡导的词语背道而驰。 一切始于1964年10月那场突如其来的“退休”。 说“退休”,不过是粉饰太平的说辞,实际上,这是一场精心策划的政治清算。 勃列日涅夫、谢列平等人联手导演了这场好戏,将赫鲁晓夫彻底孤立。 面对强大的压力,赫鲁晓夫选择了妥协,甚至一度提出要离开莫斯科,去边远地区过平静的生活。 或许,那时他还对昔日的同志们抱有一丝幻想,以为他们会念及旧情,给自己留一条体面的退路。 然而,这不过是权斗游戏中惯用的伎俩–先稳住对手,再慢慢图之。 不久之后,米高扬的到访彻底击碎了赫鲁晓夫的幻想。 米高扬,这位在政变中保持了相对中立的“老好人”,此行并非出于私人情谊,而是奉命前来宣读赫鲁晓夫的“退休待遇”。 500卢布的退休金,专车接送,还能继续住在别墅和列宁山上的公寓…… 听起来似乎不错,甚至可以说是相当优厚。 然而,这只是糖衣炮弹的糖衣,真正的炮弹还在后面。 别墅、退休金、专车,这些都只是表面上的“优待”,真正的目的是为了将他软禁起来,方便监视。 而那些新来的“卫队”和“服务人员”,无疑是勃列日涅夫安插的眼线,他们的真实身份很可能是克格勃特工。 赫鲁晓夫住进新房子后,经常一个人低声嘀咕:“感觉我那会儿的风光已经不再了。” 这句话,既是对现实的无奈承认,也是对过往岁月的无限感慨。 曾经风光无限,现在却变得冷清,真让人感慨万千。 赫鲁晓夫开始慢慢适应退休生活。 他每天早上起床后,做的第一件事就是看报纸,一边看一边激动地评论时事。 他经常散步时带着老式的短波收音机,听听外国电台的俄语节目,仿佛是想从外面世界找到点安慰。 在苏联的政治舞台上,赫鲁晓夫的名字已经被刻意抹去,但他对此似乎并不十分在意,或许是因为他早已看透了权力的本质,也或许是因为他已经找到了新的寄托。 这个寄托,就是撰写回忆录。 赫鲁晓夫借鉴了丘吉尔和戴高乐的回忆录,决定用磁带录音机来记录自己的政治经历。 他事无巨细地回顾了自己经历的重大事件,披露了许多不为人知的内幕。 然而,他的举动很快就被克格勃察觉。 勃列日涅夫下令严禁赫鲁晓夫继续写作,并加强了对他的监视,甚至在他家中安装了窃听器。 为了避开窃听,赫鲁晓夫只能到室外进行录音,以至于早期的录音中常常夹杂着各种噪音。 后来,他干脆不再理会这些窃听器,因为他知道,纸终究包不住火。 赫鲁晓夫对回忆录的未来很担心。 外界也开始留意赫鲁晓夫的一举一动。 这家美国媒体打算拍他的人物传记电影,这让苏联政府有些不高兴。 中央纪委的帕尔什主任直接找赫鲁晓夫,催他别再写东西了。 赫鲁晓夫对此的回应充满了愤怒和无奈:“连我家的厕所都有窃听器! 你们花费人民纳的税金,就是为了窃听我放屁吗?” 尽管面临巨大的压力,赫鲁晓夫依然没有放弃写作,因为他知道,这是他留给后世最后的礼物。 为了确保回忆录的安全,赫鲁晓夫决定与国外出版商合作。 他的亲属不顾危险,把那本回忆录的副本悄悄带到了国外。 1970年秋天,赫鲁晓夫的回忆录在西方问世,立刻引起了不小的震动。 苏联当局对此大为震怒,再次对赫鲁晓夫施压,要求他发表声明否认与回忆录的出版有任何关系。 赫鲁晓夫签了那个声明,但他说自己写的回忆录不是编的,他有权利继续写下去。 赫鲁晓夫的身体状况在生命的尾声变得越来越差。 1970年秋,他被确诊患有冠心病,并在次年春天住进了医院。 尽管躺在病床上,他仍旧没放下笔,一口气写完了整部回忆录。 1971年9月,赫鲁晓夫因过度劳累病逝,终年77岁。 赫鲁晓夫的葬礼低调而冷清。 官方仅发了一条简短的消息,既无悼词,也无官方仪式。 新任领导人无一人到场,只有家人、少数亲友和一些外国记者参加了葬礼。 曾经与他并肩作战的米高扬送来了花圈,或许是在默默地表达对这位老战友的最后敬意。 赫鲁晓夫的人生,起起伏伏,矛盾重重。 他曾经站在权力的巅峰,也曾经被囚禁在华丽的牢笼中。 他倡导民主和自由,最终却失去了自己的自由。 他的经历提醒我们,权力这东西,既能让人飞黄腾达,也可能让人跌入深渊。