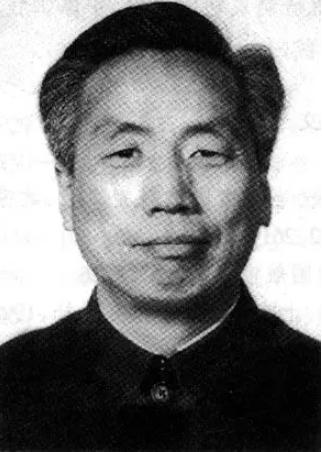

1959年,马凤山奉命到苏联学习飞机的设计技术。在上课的时候,苏联专家不让记笔记,并承诺学完了资料会一并给大家。可没想到学习结束后,苏联专家却突然出尔反尔,不给资料了。苏联专家这么做就是想看中国出丑,可是很快,马凤山却狠狠地打了他们的脸。 1929年,马凤山出生在江苏无锡一个贫穷的农村。那时的中国,可谓内忧外患,民不聊生。 马凤山的父亲靠着自学手艺,摆脱了农村的贫困,举家搬到城里谋生。日子总算有了起色,马凤山和弟兄们也得以进学堂读书识字。 然而好景不长,1937年日军侵华的炮火硝烟很快就蔓延到了无锡。年幼的马凤山亲眼目睹日军飞机狂轰滥炸,无辜百姓死伤惨重。内心的愤怒像火一样燃烧,他暗自立下誓言,长大后一定要制造出中国自己的飞机,保家卫国,抵御外敌。 马凤山一直没有忘记这个誓言。1949年,新中国成立,急需航空人才。马凤山高中刚毕业,就报考了交通大学航空工程系,立志学习飞机设计。 在大学里,马凤山如饥似渴地汲取知识,成绩始终名列前茅。老师赏识他的聪明才智和顽强毅力,同学们钦佩他的助人为乐和谦逊随和。大家都看得出,马凤山不是为了自己,他是在为国家的航空事业而努力。 1952年,马凤山以优异的成绩毕业,从此踏上了航空报国的道路。新中国百废待兴,航空工业更是几乎是一片空白。面对种种困难,马凤山没有退缩,而是凭借满腔热情投身到设计工作中去。 经过不懈努力,1958年马凤山参与设计的"松花江一号"飞机终于首飞成功,中国航空工业从此起步,马凤山功不可没。但他深知,中国要建立完整的航空工业体系,还有很长的路要走,还需要吸收更多先进技术。 1959年,马凤山又接受了新的任务,奉命前往苏联学习飞机设计。在异国他乡,为了中国的航空梦,他即将开始新的征程和挑战。 马凤山怀揣航空报国的理想,远赴苏联学习。苏联是当时世界航空强国之一,拥有先进的飞机设计制造技术。能去苏联学习,对马凤山来说是莫大的机遇。 初到异国,马凤山全身心投入学习。每天听课认真笔记,课后加班加点钻研。苏联专家的讲解深入浅出,令他受益匪浅。 一段时间后,马凤山发现苏联专家上课时有一个奇怪的要求,不准学生们记笔记。大家心里嘀咕,记不了笔记怎么复习巩固?但苏联专家解释说,等学完课程,所有资料会一起发给大家。有了这个承诺,学生们也就放心了。 可是,马凤山总觉得哪里不对劲。多年的学习经验告诉他,及时记录要点是最有效掌握知识的方法。于是他开始偷偷记笔记,每堂课后花几个小时将内容默默整理。 就这样日积月累,苏联的学习日程终于结束了。大家都在等着拿学习资料,没想到苏联专家突然变卦,不但不提供资料,还说从没承诺过。学生们傻了眼,这么多天学的东西,不做笔记哪里记得住? 这时,马凤山微微一笑,从书包里掏出了厚厚的笔记本。上面工工整整记满了每堂课的内容,那些纷繁复杂的公式和关键点,清晰明了。大家这才恍然大悟,马凤山早有先见之明。 原来,苏联专家狡猾得很,就是想让中国学生两手空空回国,他们以为中国人记性差,肯定记不住那么多知识。但马凤山用他的聪明才智,硬是把苏联人的算盘打乱了。 学成归来,马凤山把在苏联学到的先进技术毫无保留地传授给国内同行。他参与了轰-6等多型飞机的设计改进,为中国航空工业注入了新鲜血液。他坚持刻苦钻研,不断探索创新,成为中国飞机设计领域的领军人物。 每当有人问起他当年在苏联的学习经历,马凤山总是淡淡一笑。他常说,知识是永远属于勤奋好学的人的,任何投机取巧都是徒劳。只有脚踏实地,才能在航空报国的道路上走得更远。 从苏联学成归来后,马凤山并没有止步。在他看来,学到的知识绝不是为了满足私利,而是要用来报效祖国。他马不停蹄投入到新中国的航空事业中去。 20世纪50年代末,中国开始自行设计生产轰炸机。马凤山作为主要设计师之一,凭借在苏联学到的尖端技术,与团队日夜奋战,终于攻克了一个又一个技术难关。1959年,国产轰-6型轰炸机首飞成功,填补了中国远程轰炸机的空白。 进入60年代,马凤山又转战运输机领域。他主持设计的运-5型军用运输机,动员了上百家工厂协同制造,创造了中国航空工业的奇迹。 到了70年代,马凤山更是勇攀高峰。他领导团队自主研制出颇具现代气息的"秋雁"客机,尽管最终未能投入生产,但它所凝聚的技术创新,为后来中国民航客机的发展奠定了坚实基础。 在马凤山的影响和带动下,一大批航空设计人才脱颖而出。他们秉承马老的治学精神,刻苦钻研,勇于创新,书写了一个又一个航空科技的传奇。 上世纪80年代,花甲之年的马凤山仍然奋战在航空科研第一线。但积劳成疾的他,身体状况每况愈下。医生一再劝他休养,他却说:"我的生命就是为祖国的航空事业而燃烧的。" 1990年4月24日,这位中国航空的领军人物、杰出的设计大师、铿锵的爱国者,带着他的航空报国梦悄然离世。