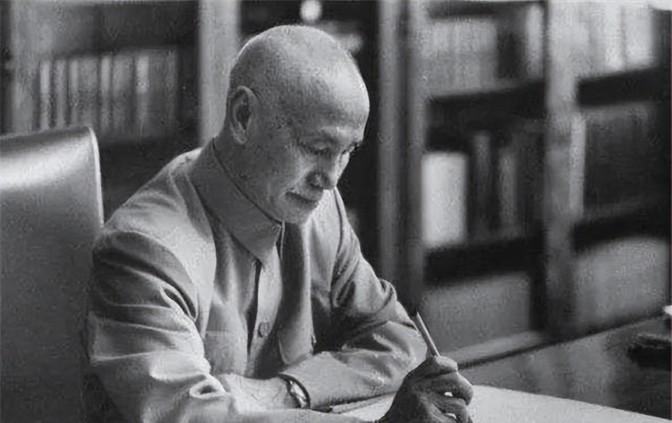

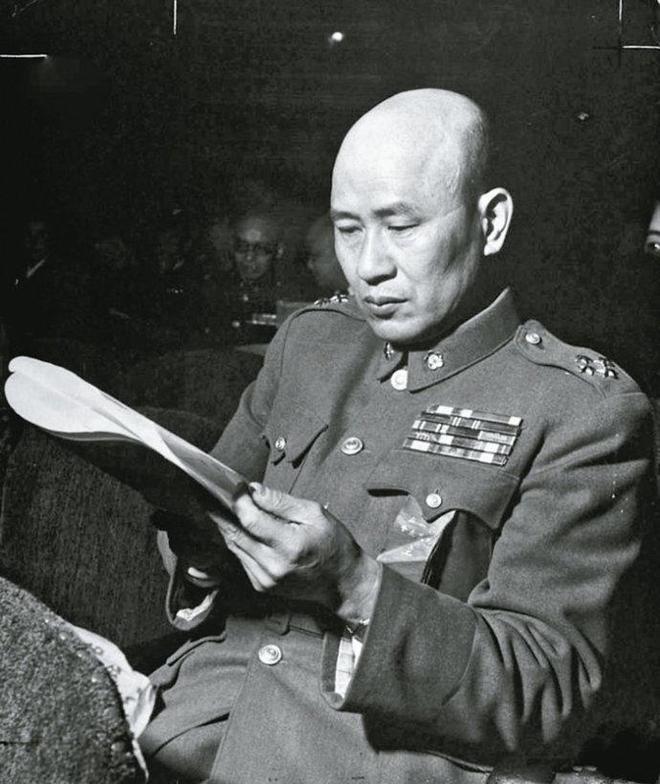

1949年4月21日,蒋介石正在午休,俞济时敲门后急匆匆地走进来,说:“紧急军情,共军突破了长江防线。”蒋介石脸色发白,说:“怎么会这么快?消息确切吗?” 1949年春天,国民党在辽沈、淮海和平津三大战役中损失惨重,军队力量已经十分虚弱。这一系列重大战役让国民党精锐部队损失过半,全部兵力已不足原来的五分之二。 国民党军队不仅在数量上大幅减少,士气也降到了前所未有的低点。在连续的失败打击下,许多军官和士兵对胜利已经不抱希望,军心涣散的情况日益严重。 面对如此严峻的局势,蒋介石被迫让位给李宗仁担任代理总统,试图缓解政治压力。但实际上,蒋介石仍然牢牢掌控着军队指挥权,继续干预军事决策。 蒋介石将长江天险作为最后的防线,认为凭借这道天然屏障可以阻挡解放军的进攻。他把主要精锐部队部署在上海周边,却忽视了长江沿线的防御工事建设。 与此同时,解放军正在进行大规模的战前准备工作。解放军各部队按照统一部署,将主力部队集中在长江以北的战略区域,为渡江战役做好充分准备。 解放军不仅在军事上做好了准备,更重要的是得到了人民群众的鼎力支持。沿江地区的百姓纷纷提供船只、粮食和情报,有的甚至担任向导,为渡江战役的胜利创造了有利条件。 在军事部署上,解放军采取了周密的计划,将渡江战役分为多个战役群,准备从不同方向突破长江防线。这种立体化的作战方案,充分考虑了地形特点和敌军部署情况。 人民解放军在渡江战役前,组织了大量的渡江演练,确保每个战士都能够熟练掌握渡江技能。同时,工兵部队开展了大量的船只改装工作,为渡江作战提供了可靠的装备保障。 国民党军队虽然在数量上仍有相当规模,但其战斗力已经大不如前。许多部队存在严重的补给不足问题,军饷拖欠、装备维护不善的情况普遍存在。 相比之下,解放军的后勤保障体系运转良好,军需物资供应充足。这种鲜明的对比,从一开始就为渡江战役定下了胜利的基调。 在这场关键战役前夕,国民党内部派系之争愈演愈烈,军队指挥系统出现混乱。各地驻军之间缺乏有效配合,部队调动往往顾此失彼。 1949年4月21日,解放军发起了渡江战役的总攻。这次战役首先从江阴要塞开始突破,江阴要塞是长江下游的重要军事据点。 解放军采取了多路突击的战术,在长江沿线展开大规模攻势。战役打响后,解放军战士们不畏艰险,冒着敌人的炮火,奋勇向前。 江阴要塞的突破具有重要的战略意义,它直接打开了通向南京的大门。解放军各部队密切配合,形成了强大的进攻态势,迫使国民党军队防线全面崩溃。 在战役进行过程中,解放军充分发挥了人民战争的优势。当地百姓组织起大量船队,为解放军渡江提供了交通工具和引导。 蒋介石在得知长江防线被突破的消息后,立即召开紧急军事会议。会议的主要议题是如何应对解放军的突破,以及部队如何转移。 国民党军队的指挥系统已经出现严重混乱,各部队之间缺乏有效协调。在这种情况下,蒋介石下令向杭州、上海方向转移,试图保存实力。 解放军在突破江阴要塞后,继续向纵深发展,多个渡江点同时展开进攻。解放军的战术灵活多变,让国民党军队防不胜防。 国民党军队的溃败速度超出了他们的预期,军心涣散的情况更加严重。许多基层部队开始自行撤退,有的甚至直接向解放军投诚。 在战局危急的情况下,蒋介石将主要精力放在了转移物资上。大量军用物资和其他财产被紧急运往上海,准备转移到台湾。 解放军抓住战机,乘胜追击,不给敌人喘息的机会。各路部队相互配合,形成了包围之势,切断了国民党军队的退路。 渡江战役的进展速度之快,完全超出了国民党的预料。从突破第一道防线到全线崩溃,整个过程仅用了很短的时间。 国民党的长江防线虽然号称是天险,但在解放军强大的攻势下显得非常脆弱。这充分暴露出国民党军队在战术部署和军心士气上的严重问题。 面对这种局势,国民党军队的指挥官们也开始动摇。一些高级将领看到形势不妙,纷纷寻求自保的办法。 解放军在这次战役中表现出高度的组织性和纪律性。即使在激烈的战斗中,各部队依然保持着严格的军纪,展现出人民军队的优良作风。 南京解放的过程进展迅速,解放军以雷霆万钧之势推进。1949年4月23日下午,解放军主力部队正式进驻南京城,宣告这座民国首都的完全解放。 国民党在南京的统治就此终结,标志着国民政府的正式覆灭。随后,解放军迅速在南京建立起人民政权,开始接管城市的管理工作。 南京的解放带来了深远的影响,这座城市见证了一个政权的终结和新政权的诞生。解放军进城后,立即着手恢复社会秩序,保护人民群众的生命财产安全。 这场战役暴露出国民党军事部署上的致命缺陷,他们过分依赖长江天险。将大量精锐部队调往上海地区保护转移物资的决定,直接导致了长江防线的空虚。