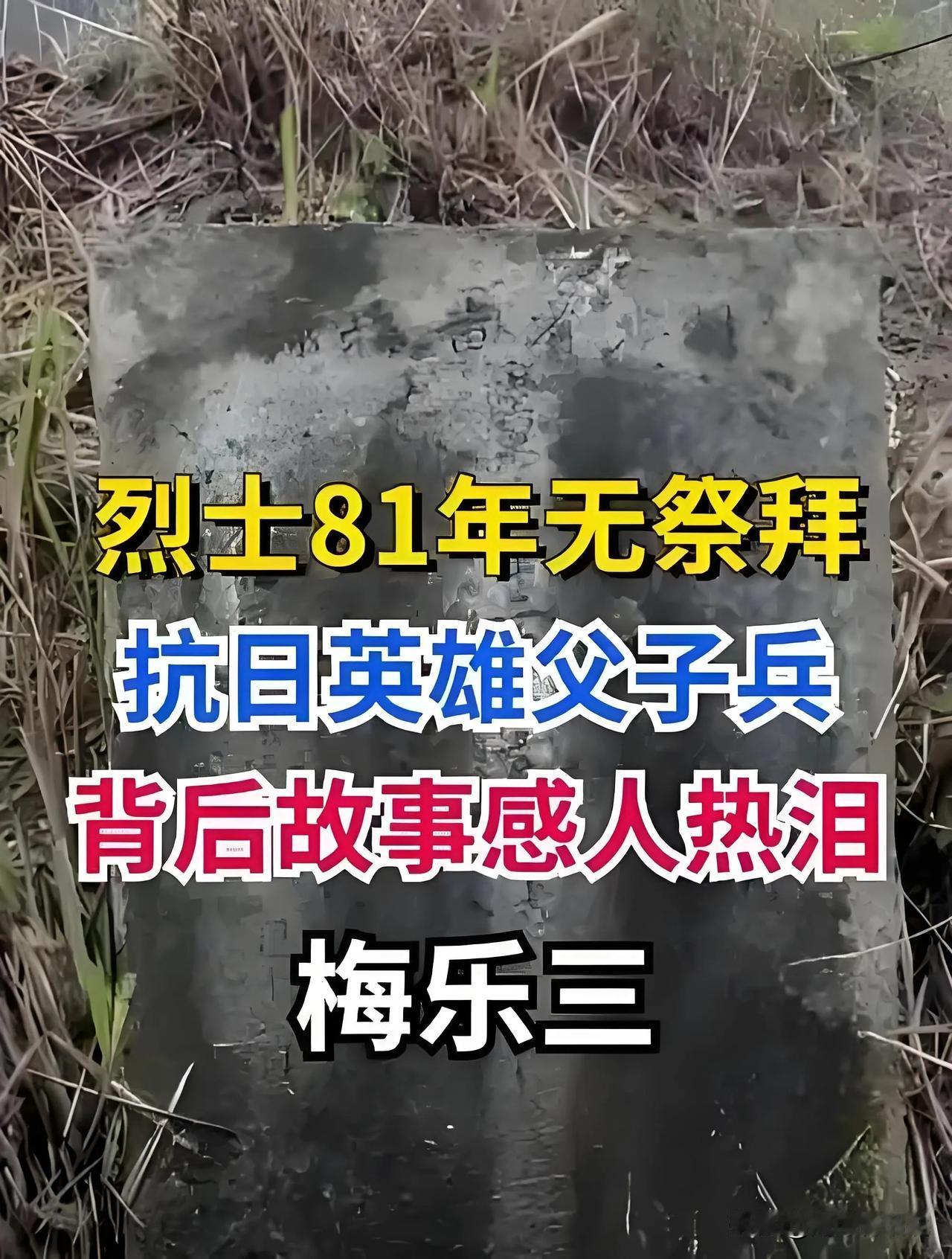

荒草中的一块墓碑,引出一段打仗亲兄弟,上阵父子兵的抗战故事啊,异乡埋骨,忠魂荣归,这个寻找抗战老兵的故事让人感慨万千。 2022年3月13日,贵州凯里的雷崇荣女士在大风洞山上为母亲扫墓时,偶然发现了这座被荒草掩盖的老坟冢。拨开荒草,一座简陋却字迹可辨的墓碑映入眼帘,上面刻着:“梅乐三,湖北黄梅县人,第五军二十二师工兵营上尉军需,牺牲于1941年。”雷女士心中一震,意识到这或许是一位抗日烈士。第五军,由杜聿明任军长,在抗战中战功赫赫,尤其是桂南昆仑关对日作战,重创日军。可这位梅乐三上尉,为何会葬在贵州凯里? 雷女士心怀悲悯,她深知这位长眠异乡八十多年的英雄,或许早已被亲人遗忘。于是,她与热心志愿者们在互联网上发布寻亲消息,并联系了贵州凯里和湖北黄梅两地的退役军人事务局。这一消息如涟漪般迅速扩散,当地媒体、梅氏家族和热心网友纷纷加入这场为抗战烈士寻找亲人的行动。 三天后,反馈信息纷至沓来。第一条线索指向梅乐三所在工兵营的营长梅作辑,同为湖北黄梅人,两人或许是亲戚。但梅作基已去台湾且早已去世,后人信息难寻,线索就此中断。第二条线索来自台湾,黄梅人闫胜航在台北忠烈祠找到了梅乐三的名字,并查到一张烈士登记卡,上面记录着他的年龄、籍贯、职级、伤亡时间和地点,甚至还有家属信息:西湖氏、子迪文、女占安、母陈氏。这一发现让寻亲行动有了重大突破。 紧接着,第三条关键线索出现。网友查询到云南有位抗战老兵梅迪文,1941年入伍,年仅17岁,同样是中国远征军第五军的军需。如此巧合,他与梅乐三是否存在关联?遗憾的是,梅迪文已于2019年去世。但寻亲志愿者并未放弃,通过与云南志愿者联系,找到了梅迪文的女儿梅艳,而梅艳恰好也是一位关爱抗战老兵的志愿者。当贵州志愿者打通梅艳的电话,刚说明情况,梅艳便激动得泣不成声——梅乐三正是她的爷爷。 一段尘封的家族抗战故事就此展开。湖北黄梅人梅乐三,在国民革命军第五军任军需官,昆仑关战役后随军到贵州休整,因伤病于1941年去世,年仅36岁。儿子梅迪文少年离家寻父,从湖南到广西再到贵州。父亲去世后,17岁的梅迪文子承父业,加入第五军,担任军需,随后随远征军入缅甸作战,还曾加入中国第一支伞兵部队鸿翔部队对日作战。在梅乐三父子征战的岁月里,家中的妻子胡适带着年幼的女儿在湖北黄梅老家艰难度日,因长期得不到亲人消息,女儿又因病离世,绝望的胡适投水自尽。 1950年,梅迪文所在部队被解放军收编,此后他在昆明一家工厂工作,1983年退休,2019年去世。生前,他只知道父亲葬在贵州凯里大风洞一带,却始终未能找到确切地点,这也成了他一生的遗憾。如今,梅艳得知爷爷墓地被找到,喜极而泣。 最终,经过各方商议与协调,贵州、云南两地的志愿者将梅乐三的遗骨迁到昆明金陵公墓远征园重新安葬。这里,从2010年起就专门为中国远征军老兵提供免费墓地,梅迪文也葬于此。如今,梅乐三与梅迪文的墓地相隔仅几米,这对分离81年的父子,终于在这片土地上团聚。 抗战期间,像梅作辑、梅乐三、梅迪文这样“打仗亲兄弟,上阵父子兵”的故事数不胜数。他们远离家乡,奔赴抗日战场,抛头颅、洒热血。从1937年七七事变到1945年日本投降,八年抗战,中国军人伤亡380万人以上,无数英烈埋骨沙场、客死异乡。他们的故事,是一部部悲壮的史诗,在历史的长河中熠熠生辉,永远值得我们铭记与缅怀。