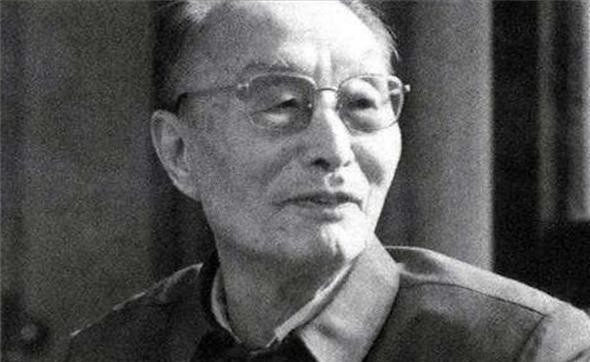

1972年,一战士救下一个突然病重的老人,事后不但没有被升职,反而被组织要求退伍,多年后才知道这位老人是开国上将。 1972年5月,年轻战士赵保群被紧急召集到连队指挥部。部队领导给他下达了一个特殊任务——前往北京301医院,负责照看一位代号为"张续"的病人。 这个任务要求他必须严格遵守三条纪律:不许与病人谈论任何政治话题,不允许病人与外人接触,病人家属探视时必须做好交谈记录。赵保群和另外四名战士组成了一个专门的小组,开始了这项神秘的守护任务。 当赵保群第一次见到"张续"时,这位62岁的老人刚刚接受了骨折手术。因年事已高,手术后的康复之路并不轻松。 这位老人尽管身体虚弱,但却展现出非凡的意志力。每次康复训练时,即便疼痛难忍,也从不发出一声呻吟。 在日常相处中,"张续"始终保持着一种特殊的气质。他说话不疾不徐,举止沉稳大方,对每个人都保持着适度的礼貌。 作为专门负责照顾的战士,赵保群承担起了全方位的护理工作。从最基本的喂饭、穿衣、打理个人卫生,到搀扶老人进行康复训练,事无巨细都做得一丝不苟。 "张续"的身体状况逐渐好转。他开始与赵保群有了更多的交流,经常讲述一些过去的战争经历。 在医院的日子里,"张续"的家属偶尔会来探视。每次探视时间都被严格控制,赵保群看在眼里,记在心上。 有时候他会适当放宽探视时间的限制,让这位老人能够多一些与亲人团聚的时光。这些微小的变通,虽然有违规定,但在赵保群看来却是情理之中的事。 赵保群渐渐发现这位老人身上有许多不寻常之处。他的谈吐不凡,对军事历史的了解极其深入,讲述往事时总能说出一些鲜为人知的细节。 但赵保群从未过多追问老人的真实身份。 每天的工作看似平淡,但赵保群却一直保持着高度警惕。他和战友们轮流值班,确保医院病房的安全,严格执行上级的各项规定。 赵保群虽然心存疑惑,但始终恪尽职守,用实际行动履行着一名军人的责任。 1972年7月28日的深夜,已经换班休息的赵保群突然听到了急促的警铃声。 赵保群立即冲向病房,"张续"躺在病床上,面色发青,口吐白沫,整个人已经陷入昏迷状态。 病房里的值班护士正在手忙脚乱地采取急救措施。但是当时正值深夜,很多专科医生都已经下班回家。 赵保群立即拨打了医院值班室的电话,可是电话那头始终没有人接听。 在这危急时刻,赵保群想起主治医生宋军医就住在医院附近的家属院。他立即冲出病房,朝着家属院的方向跑去。 经验丰富的宋军医立刻意识到情况的严重性,带上急救箱就往医院赶。 医生到达后立即展开抢救,但病情的发展远比预想的要复杂。"张续"的各项生命体征都不稳定,需要持续监护和治疗。 终于在第三天凌晨,"张续"的各项指标开始趋于稳定。 然而,这次事件的影响并未就此结束。上级得知此事后,对赵保群采取了一系列措施。 原本已经在考虑的提干计划被搁置。组织上认为赵保群在执行任务期间存在违反纪律的行为。 这些"违规行为"包括:让病人家属超时探视、与病人交谈过多、擅自离开岗位去找医生等。 最终,组织上决定让赵保群提前退伍。 但赵保群对自己的行为并不后悔。在他看来,救死扶伤是军人的天职,自己所做的一切都是职责所在。 面对组织的处分,赵保群服从命令,准备退伍回乡。临走前,他甚至没有机会与"张续"好好道别。 退伍后的赵保群回到了江苏省海安县的农村老家。他在当地一个生产队从事农业生产,过着平静的生活。 一天,赵保群在翻看报纸时,看到了一张张爱萍将军的照片。那张照片中的面容,与他在301医院照顾的"张续"老人惊人地相似。 通过进一步了解资料,赵保群终于确认了一个事实:当年他照顾的"张续"老人,就是开国上将张爱萍。 而此时的张爱萍已经重返工作岗位,继续为国家的国防事业做出贡献。但他始终没有忘记在危难时刻救过自己的年轻战士。 张爱萍通过各种渠道寻找赵保群的下落。但因为当时部队改编,很多档案资料都已经遗失,寻找工作一度陷入困境。 张爱萍回忆起与赵保群的日常对话,得知他是江苏泰兴、海安一带的人。于是他托当地的战友帮忙寻找,但在当时通讯条件有限的情况下,这项工作进展缓慢。 经过多方努力,张爱萍终于找到了赵保群的具体位置。他立即给赵保群寄去了一封感谢信,同时还附上了一笔钱表达谢意。 收到信件的赵保群把信件珍藏起来,但收到的钱却被他捐给了当地的小学,用于改善教学条件。 1987年11月,张爱萍特意邀请赵保群到北京做客。这一天,张爱萍夫妇早早起床,精心准备迎接这位救命恩人。 张爱萍不仅安排人带赵保群在北京参观游览,还特意给当地政府写信,说明了当年的情况。在张爱萍的协调下,组织上为赵保群补发了应得的工资。 不仅如此,组织还根据赵保群的实际情况,为他安排了一份合适的工作。