💫经常看到有许多来自农村或者山村的博主分享自己在农村的日常生活。虽然我们现在已经很少有刻板印象,觉得提到农村就是封建、闭塞、落后的,但是在这些博主呈现出来的画面中,我们可以看到恬淡放松的生活方式、风景如画的自然山水、和蔼可亲的邻里关系……《超越左右:实践历史与中国农村的发展》是黄宗智关于农村社会经济历史与农村现实情况的研究,把历史过程作为出发点,从实践出发,结合西方主流以外的理论传统理解不同的概念,也让我们看到历史背景下西方与中国农村的发展对比,以及改革时期农业发展的具体状况,在比较视野下理解新时代的中国发展的出路。

💫

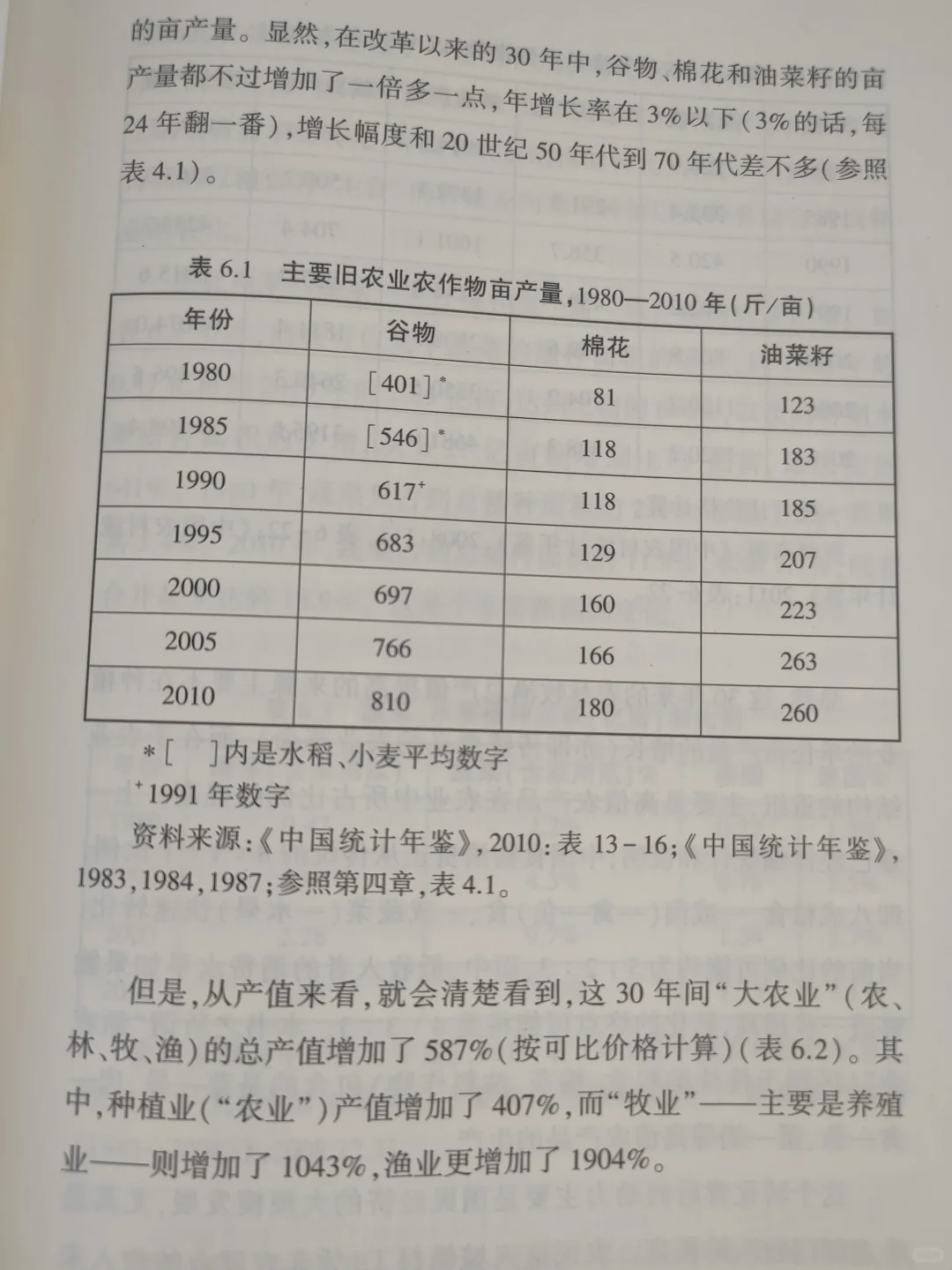

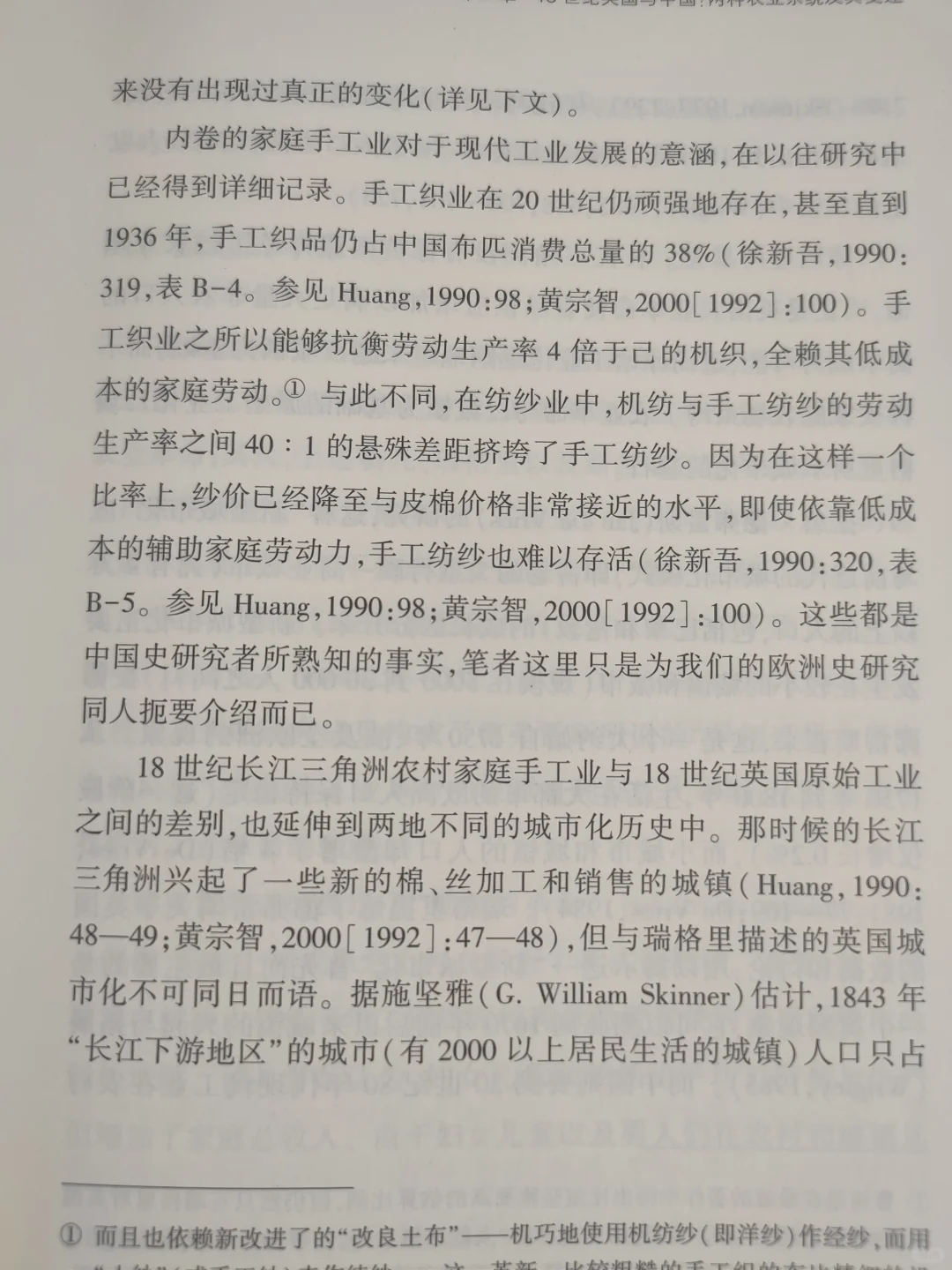

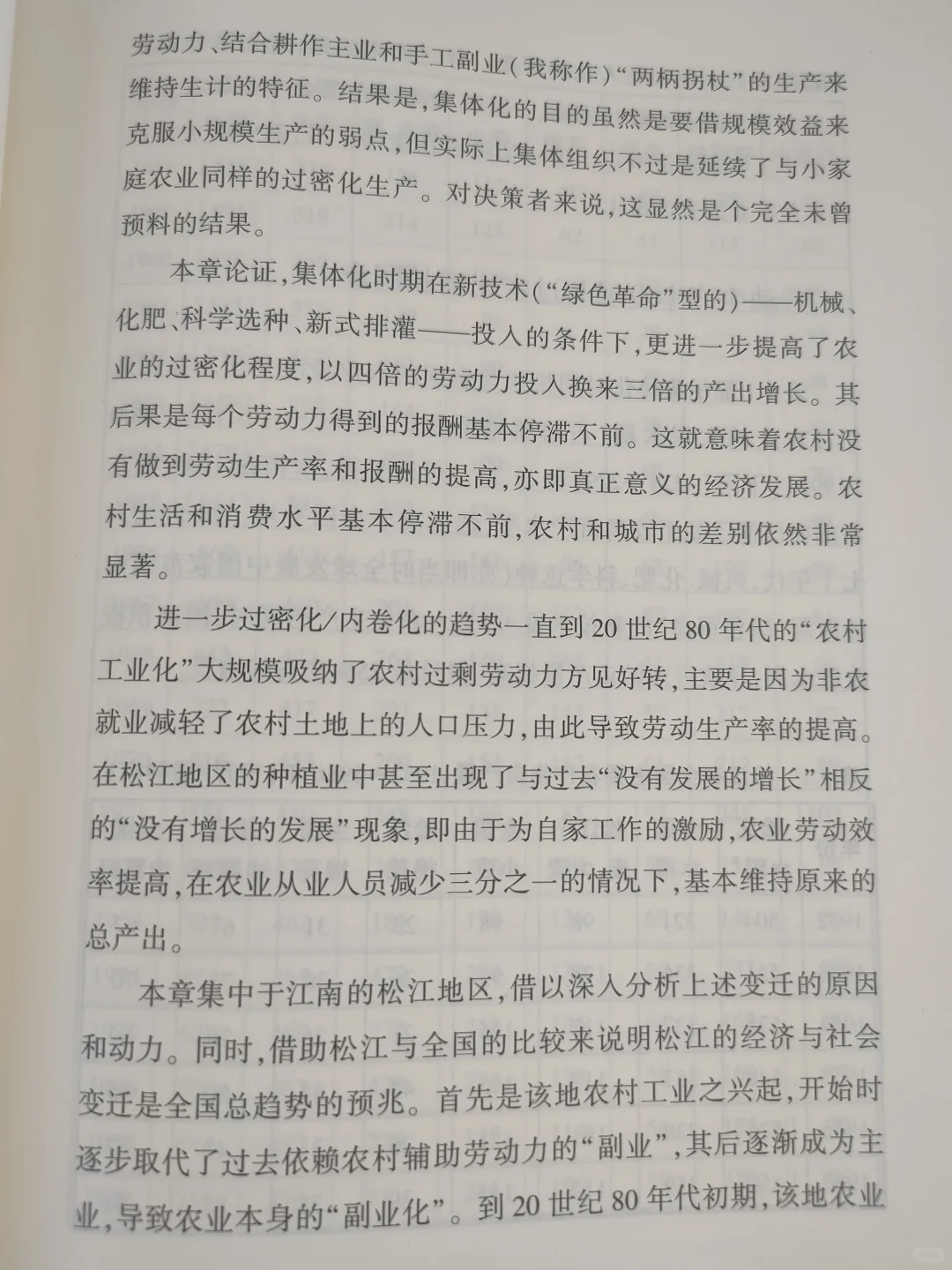

大城市的产生伴随着农村的人均低收入,都市的发展也伴随农村的过密化,这也是中国历史上上层社会文化和农民文化之间显著的差距。在前工业时代,长江三角洲地区的水稻、棉花以及蚕桑栽培是非常密集的劳动生产体系,这种单位劳动以报酬递减为代价的绝对产出彰显了内卷式的增长情况,农村家庭工业几乎完全维系于旧有的家庭农业经济。当人口密度超过一定程度,农民家庭的总产出中维持生计以上的剩余会减少。

💫

在中国农业经济中常常会强调“内卷”或者“过密”,因为人口众多和就业不足带来的种种问题正是中国蕞基本的国情之一,也是中国历史的基本动力之一。因为劳动力(人口)相对过剩和土地资源(分配)相对劳动力的需求十分短缺,这也会在不同时期造就不同的社会问题。

💫

不仅理解中国自身农业经济的发展历程,也要通过中国经济史的实践经验和揭示中国经济史与西方经济史之间的差异来突破西方意识形态的理论方式,从而看待自明清以来中国农村社会经济发展始终的内卷化问题和小农经济发展问题。

💫

如今中国的农业发展和农村问题也不可能仅仅从农业和农村自身来考虑,反而涉及了许多城镇经济发展、食物消费转型以及土地、劳动力市场、金融大环境等诸多原因综合考虑。中国经济和社会的蕞大问题是城镇和农村的差距,是城镇正规职工和农村非正规人员之间的差别,是城镇中产阶级和农村以及来自农村的农民工之间的差别。中国的农村和农业发展出路必然在于城镇和农村之间的关系重构,比较公平的城乡关系才可能解决一定程度上的社会矛盾。