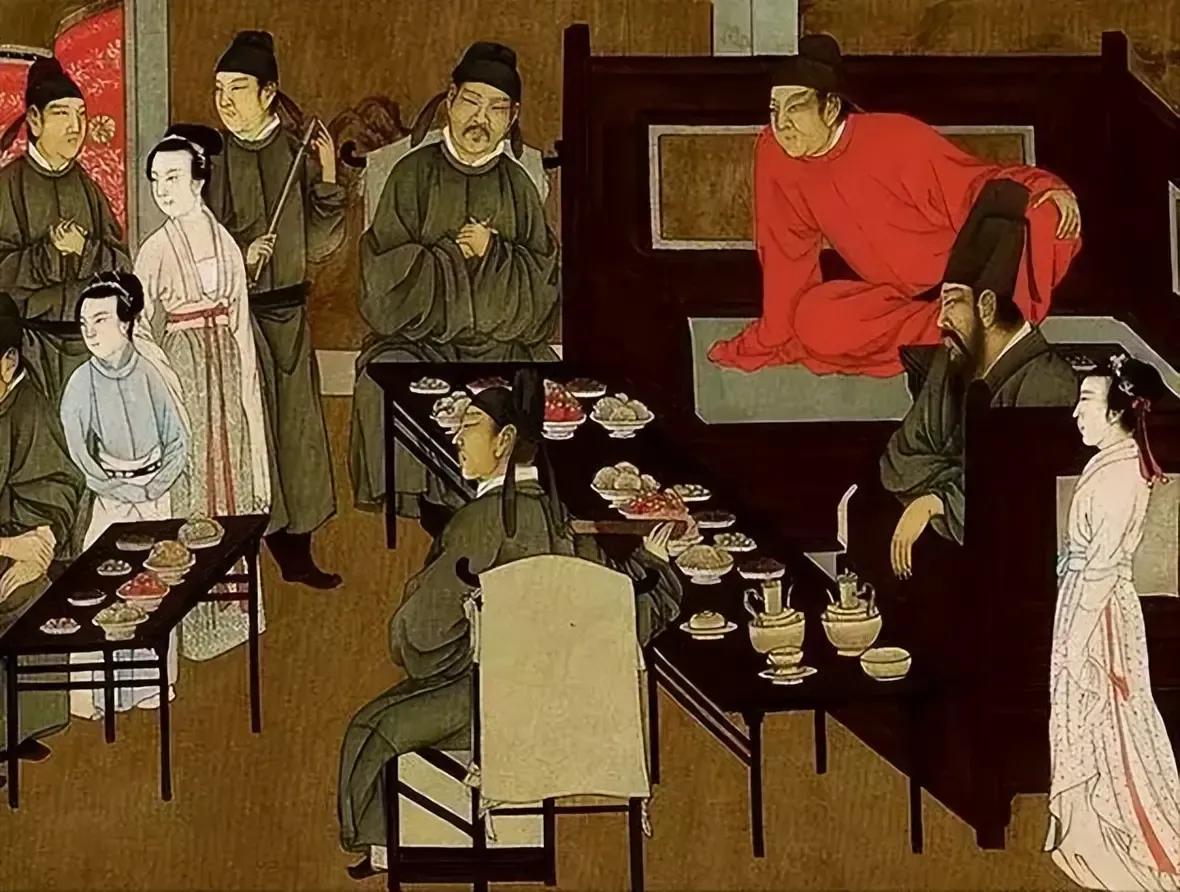

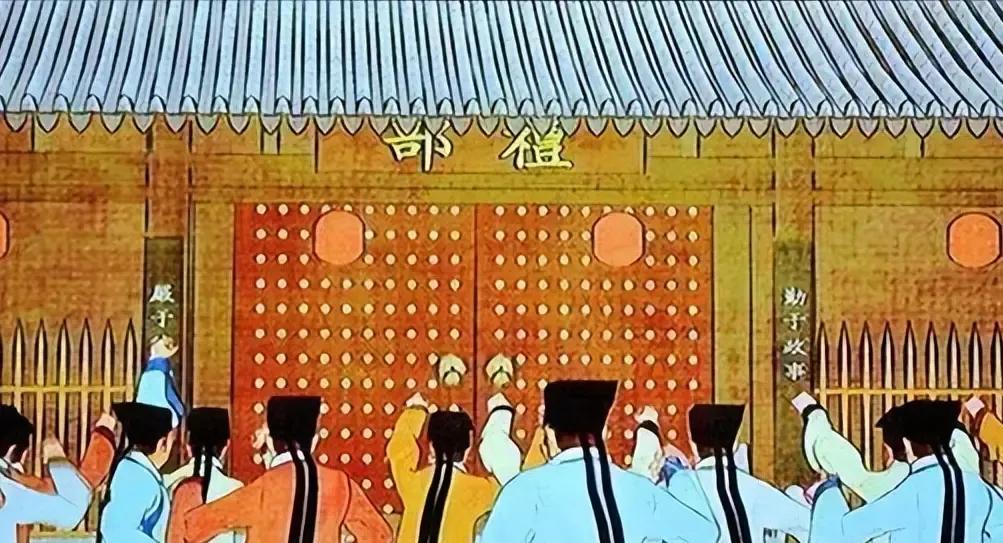

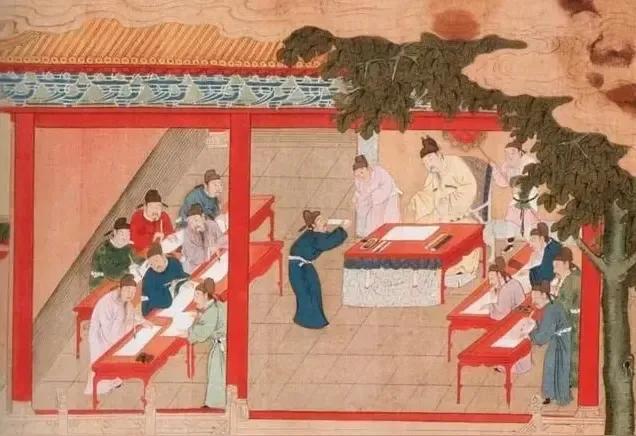

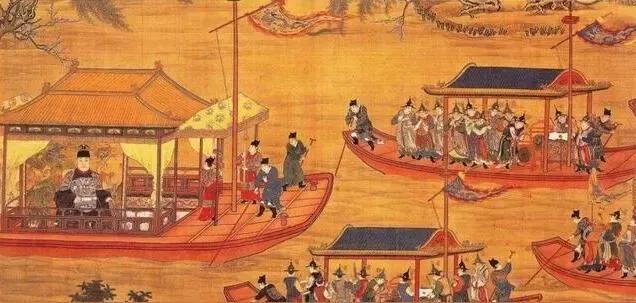

唐朝科举到底有多难?唐朝科举考中进士有多卷:基于文献的可行性分析 在唐朝,科举考中进士宛如一场艰难的征途,这在新旧唐书以及诸多历史文献档案、人物笔记中清晰可见。 首先,报考人数与录取比例悬殊巨大。唐朝科举犹如磁石吸引着大批士子。“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”这句诗生动地刻画了当时的场景。每年奔赴京城参加科举的学子人数众多,可进士的录取名额却寥寥无几。据新旧唐书等相关记载,每次录取的进士多则几十人,少则二三十人。相较于庞大的报考群体,这个比例极低,可谓是百里挑一甚至千里挑一,众多考生只能在这场激烈竞争中折戟沉沙。 其次,考试内容的复杂性和高标准是难以逾越的障碍。进士科在唐朝科举中备受推崇,其考试内容包含经义、诗赋等。经义部分要求考生对儒家经典有深刻透彻的理解,不但要牢记经文,还得精准解读并阐述其中蕴含的精深大义,这需要考生在长期的学习中积累深厚的经学素养。诗赋创作更是考验考生的文学才华,需在严格的格律要求下创作辞藻华丽、意境深远的作品。从《全唐文》《全唐诗》中的佳作便可知考生面临的创作压力,他们既要彰显自身的文学天赋,又要符合官方和考官在文学风格、主题等方面的潜在要求。 再者,唐朝参加科举的入门条件也颇为严苛,这是获取准考证的前提,也间接表明考中进士的艰难程度。出身在科举中占有重要地位。唐朝虽逐步打破门第限制,为寒门子弟提供晋升通道,但门第出身仍有一定影响。士族子弟在教育资源等方面具有先天优势,他们自幼接受系统的经学、文学教育,更易获取优质的书籍等学习资料。而寒门子弟若想参加科举,得先解决自身的文化启蒙问题,在艰难的环境下努力自学或借助地方私塾等有限的教育资源。 身份方面,唐朝规定工商子弟不得参加科举。这一规定源于当时重农抑商的社会观念,认为工商业者追逐利益,不符合科举所倡导的儒家道德和文化素养标准。所以,想要参加科举的人必须不属于被限制的身份范畴。 文化素养要求方面,报名者必须具备相当的知识储备。地方会进行初步筛选,考生需熟悉儒家经典的基本内容,具备一定的读写能力。通常需要多年苦读,研习经史子集等各类书籍,像《论语》《孟子》等经典著作要熟读成诵,并且能够进行初步的策论写作。 在唐朝,获取科举考试资格往往还需要举荐,王维的例子就很典型。王维出身名门望族,年少聪慧且才华横溢。他参加科举之前,得到了岐王的举荐。岐王深知王维的才华,为了让他能顺利获得参加进士科考的资格,岐王精心安排。他让王维身着华丽服饰,携带自己的优秀诗作,去拜谒当时权势颇大的太平公主。王维凭借其出众的仪表、卓越的诗才,在公主面前留下了深刻印象。公主对王维的诗作大为赞赏,并且在得知他的才华后,全力支持他参加科举,王维才得以顺利获得参加进士科考的资格。这一案例表明,在唐朝,即使像王维这样才华出众之人,要获得参加进士科考的资格,除了自身优秀之外,还需要借助权贵的举荐。这无疑为寒门子弟又增加了一道难以跨越的门槛,因为他们往往缺乏这样的举荐人脉资源。 此外,当时的社会背景和科举制度的不完善也增加了考中进士的难度。门第观念在唐朝依然浓厚,在选拔过程中,门第和关系等因素难以完全避免地产生影响。一些权贵可能利用关系对考官施加影响或者为子弟谋取优势。人物笔记中不乏有才华的学子因没有背景而落第的事例,这无疑使科举之路更加崎岖。 最后,考试过程中的运气成分也不可忽视。考官的个人喜好、评判标准存在一定主观性。有的考官偏爱特定风格的诗赋或者对经义的解读角度独特,考生若未能精准迎合,即便具备真才实学也可能名落孙山。 总之,在唐朝考中进士面临重重挑战,极低的录取比例、高难度的考试内容、严苛的入门条件、社会环境的不利因素以及运气的影响,都使得进士及第成为无数士子梦寐以求却又难以企及的目标。