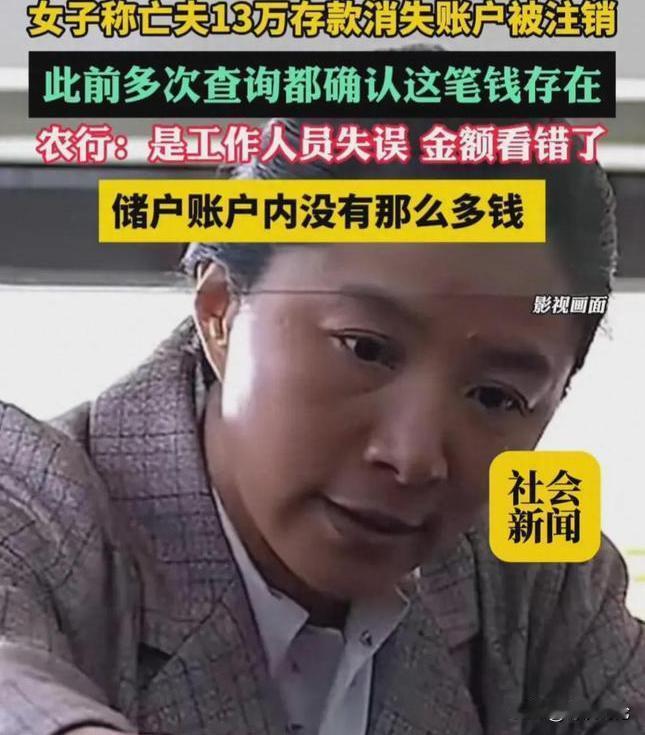

“明抢?”2020年,陕西安康,女子在查询已故丈夫的账户时,意外发现其名下尚有13万余元的存款。当她完成公证手续,准备提取这笔款项时得知账户已经被注销,无法取款。面对这一困惑,女子向银行提出质疑,然而银行方面却回应称,是工作人员一时眼花,误看了账户信息。 (信息来源:红星新闻2024年6月28日《女子称“亡夫13万元存款消失、账户被注销”,银行:工作人员有失误》) 2020年陕西安康,一个再普通不过的县城,却上演了一出匪夷所思的“存款消失”事件。故事的主人公邓女士,在经历丧夫之痛后,又遭遇了晴天霹雳,丈夫留下的13万存款不翼而飞,这笔钱本是她重建生活的希望,如今却成了压垮她的最后一根稻草。这背后究竟隐藏着怎样的真相?是银行的失误,还是另有隐情? 邓女士的丈夫去世后,她独自一人挑起了家庭的重担。生活不易,但她从未放弃希望,努力让生活重回正轨。在整理丈夫遗物时,她偶然发现了一张农业银行的存折,上面赫然写着13万3千9百元的存款金额。 这笔钱,是丈夫生前计划用来翻新老宅的,也是邓女士一家未来生活的保障。那一刻,邓女士仿佛看到了希望的曙光,这笔钱足以让她重新燃起对生活的信心,继续前行。 满怀希望的邓女士拿着存折和公证书前往安康当地的农业银行办理取款手续。然而,迎接她的却是一盆冷水。银行工作人员以各种理由推诿,拒绝为其办理取款。 邓女士一次次地解释,一次次地争取,却始终无济于事。无奈之下,她只能前往邻县的农业银行查询,结果却让她大吃一惊:账户竟然已经被注销,里面的钱也早已不知去向。 邓女士如遭雷击,不敢相信眼前的事实。她立刻返回安康的农业银行质问,银行方面却轻描淡写地表示,是工作人员“眼花”看错了账户信息。这个解释显然无法令人信服,13万的巨款,怎么可能因为工作人员“眼花”就凭空消失? 更令人匪夷所思的是,在邓女士维权的过程中,银行工作人员竟然深夜上门,塞给她两千块钱,试图让她“封口”。如此拙劣的公关手段,更加深了邓女士的怀疑。银行方面对账户注销的原因始终讳莫如深,只以“客户隐私”为由搪塞,这无疑是欲盖弥彰。 邓女士的遭遇并非个例,近年来,储户存款“消失”的事件屡见不鲜。这其中,既有银行内部管理的漏洞,也有监管机制的缺失。根据《商业银行法》第六条规定,商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。 邓女士作为合法继承人,享有提取亡夫存款的权利,银行的行为已经严重侵犯了她的合法权益。此外,《商业银行法》第三十三条规定,商业银行应当保证存款本金和利息的支付,不得拖延、拒绝支付。而《民法典》第一千一百二十二条也明确规定了遗产的定义和继承权。银行擅自注销账户、拒绝支付存款的行为,显然违反了上述法律规定。 面对银行的冷漠和推诿,邓女士选择了向媒体求助。事件曝光后,迅速引起了社会各界的广泛关注。舆论的压力下,银行方面不得不再次回应,但他们的解释依然漏洞百出,前后矛盾,难以自圆其说。这更加激起了公众的愤怒和质疑,人们纷纷声援邓女士,要求银行给出合理解释,并归还其合法存款。 13万存款,对于一个普通的农村家庭来说,绝非小数目。这笔钱是邓女士丈夫留下的最后一份希望,也是她一家未来生活的保障。 如今,这笔钱却莫名其妙地消失了,这让她如何接受?邓女士的坚持,不仅是为了自己,也是为了亡夫,更是为了所有储户的合法权益。她的抗争,是对公平正义的呼唤,也是对金融机构规范运营的警示。 邓女士的遭遇,暴露出了一些银行内部管理的严重问题。工作人员“眼花”的解释过于牵强,是否存在内部违规操作,甚至内外勾结的可能性?此外,监管机制的缺失也是导致此类事件频发的重要原因。如何加强对银行等金融机构的监管,保障储户的合法权益,是一个亟待解决的问题。 邓女士的维权之路依然漫长而艰辛,但她从未放弃希望。我们期待相关部门能够介入调查,查明真相,还邓女士一个公道,也给公众一个交代。 同时,我们也呼吁社会各界关注弱势群体的权益,为他们提供帮助和支持,共同维护公平正义的社会环境。希望类似的事件不再发生,让每一个储户的合法权益都能得到保障。