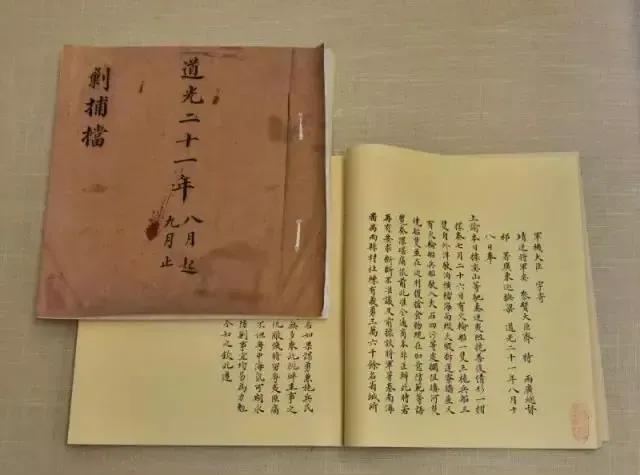

晚清末世,清政府面临着内忧外患的严峻局势,虽展开了一系列改革尝试,却存在诸多难以攻坚的致命问题。 一、君主专制体制的僵化与腐败 从政体层面来看,这一时期的政治结构腐朽不堪,权力高度集中于封建贵族手中。例如,在清宫档案《光绪朝东华录》中记载:“外省办事,全以贿赂打通关节,上司下属,层层剥削,州县之累,不可胜言。”此记载充分展现了当时官场腐败之风盛行,卖官鬻爵现象司空见惯。这种腐败的政治生态成为改革的巨大阻碍。戊戌变法期间,光绪帝意图变革,却触动了保守派的利益,遭到强烈抵制。因为改革危及到了那些依靠旧体制获取利益的权贵阶层,他们不愿放弃手中的权力与利益,使得政治体制改革难以从内部取得实质性突破。 二、经济结构的落后与困境 在经济结构方面,传统的自然经济占据主导地位,重农抑商观念深入人心。以洋务运动为例,虽然尝试引入近代工业生产方式,但在封建土地所有制未改变的情况下,新兴经济的发展受到严重抑制。从当时的贸易史料《中国近代经济史统计资料选辑》中的数据可知,中国传统的农业和手工业产品面对西方工业产品冲击时,竞争力日益衰退。如茶叶出口,随着印度、斯里兰卡等地茶叶的发展,中国茶叶出口份额逐渐减少。而且,当时缺乏有效的资本积累和现代化金融体系。盛宣怀在其文稿笔记《愚斋存稿》中提到洋务企业面临资金匮乏的困境,难以大规模发展工业化,这表明在封建经济体制下,新兴工业难以获得足够的资金支持。 三、思想文化的禁锢与保守 思想文化领域中,儒家传统思想的僵化成为改革的一大阻碍。从宫廷档案和当时士大夫的文稿笔记来看,传统的士大夫阶层大多秉持“天朝上国”的观念。例如,在郭嵩焘出使英法期间,他的见闻记录《使西纪程》传回国内后,遭到众多士大夫的抨击。他们认为西方的知识会破坏传统的伦理纲常,这种守旧观念使得民众的思想解放极为缓慢,难以形成支持改革的广泛社会共识。在引进西方教育制度时,守旧派以维护纲常名教为由强烈反对,阻碍了近代教育体系的建立。 四、外交的弱势与被压迫 晚清在外交上处于列强环伺的弱势地位。清政府签订了众多不平等条约,如《马关条约》,据清宫档案相关记载其赔款数额巨大,割让辽东半岛(后因三国干涉未能得逞)、台湾岛及其附属各岛屿、澎湖列岛给日本,《辛丑条约》更是规定清政府需向列强各国赔款巨额白银。这些条约使中国丧失了大量主权和财富,进一步削弱了改革的物质基础,并使清政府在外交上处处受制于列强,无法独立自主地开展有利于自身发展的改革。 晚清改革纯纯属于不得已而不得不为之的尴尬,面临着政治、经济、文化和外交等多方面的致命问题,这些问题相互交织,彼此掣肘,严重束缚了老朽的大清国迈向现代化转型的脚步,最终导致改革难以取得成功。晚清