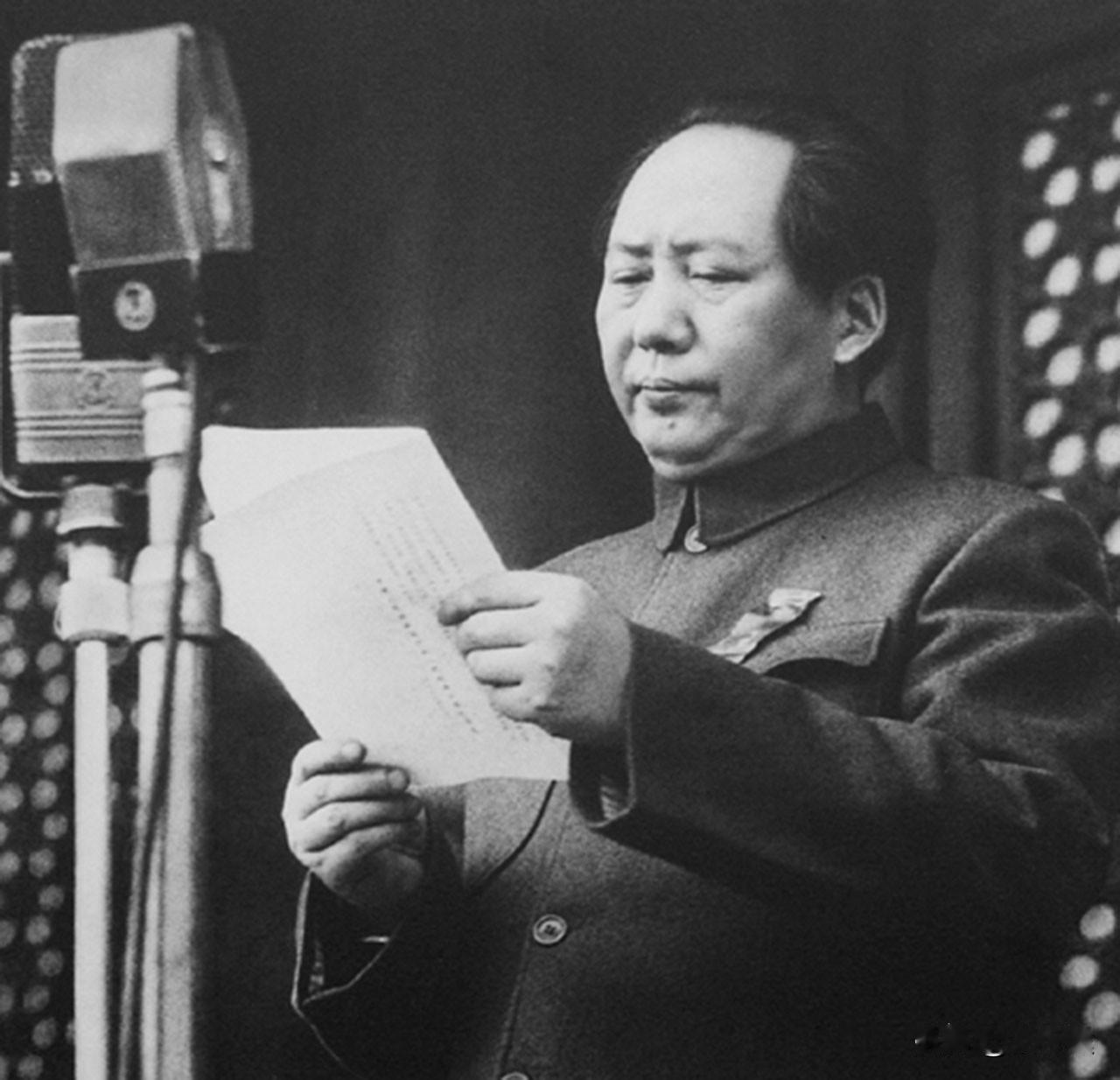

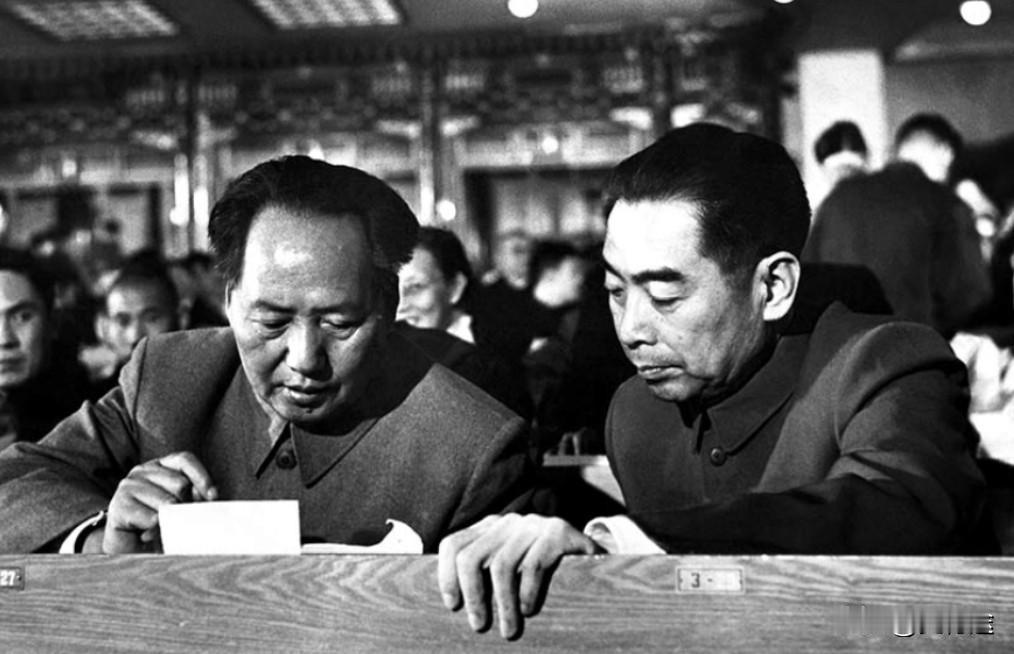

1950年,“拉出去枪毙!”毛主席一声大喝,周恩来和聂荣臻惊得连忙从沙发上站起来,而沙发边上,一个满脸恐惧的男人瘫坐在地。 1949年,中华人民共和国的成立为中国带来了新的政治秩序与社会结构,随之而来的是如何确保国家在新的历史条件下能够稳步前行,如何加强党的领导,并保持党内的纯洁性,成为毛泽东不可回避的重要课题。 毛泽东深知,党风廉政不仅是保障革命成果的重要基础,也是巩固新政权、确保国家稳定与发展不可忽视的关键因素。 在他眼中,腐败问题的蔓延可能使革命的根基动摇,最终影响到全党全国的未来。 因此,毛泽东从一开始就把反腐败视作政治斗争中至关重要的一环。 毛泽东的反腐理念远远超出了单纯的政治宣言,他并没有将这视作一项短期的政治任务,而是放在了长期的党风建设中进行系统性地推进。 他深知,仅凭口号和理论无法真正遏制腐败的滋生,必须依赖实际行动,特别是在关键时刻通过果敢的决策和严格的纪律来实现党内的清廉。 这种理念得到了毛泽东的坚决贯彻,不仅仅是在言辞上,更在实际政治斗争和领导方式中得到了充分体现。 1950年的一天,中南海的一次宴会间歇,党内的腐败问题意外地成为了谈话的焦点。 李银桥的妻子韩桂馨与毛泽东一同在宽敞的餐厅内用餐,窗外的湖面波光粼粼,春风拂面。 正当气氛和谐之际,韩桂馨无意间提及了一位干部在香山修建私人住所的事情,这位干部趁修建机关办公区的机会,为自己悄悄建了一座两层的小楼。 韩桂馨的话音刚落,毛泽东的脸色便明显变得凝重。 餐桌上原本轻松的气氛顿时变得沉重,仿佛连空气中的味道都带上了一丝严肃。 韩桂馨意识到可能触及了敏感话题,急忙低下了头,不敢再多言。 毛泽东沉默了一会儿,缓缓地放下筷子,目光如炬,深邃而坚定地问李银桥:“这事是真的吗?” 李银桥感到一阵紧张,心知这件事可能引起领导的不快,他结结巴巴地回答:“主席,我会立即调查此事。” 次日清晨,李银桥在菊香书屋安排了一个紧急会议,计划向毛泽东汇报调查结果。 毛泽东比预定时间早了半小时到达,这突如其来的出现让所有人都感到惊讶和紧张。 毛泽东走进书屋,他的身影显得格外庄严和威严,会议室内的氛围瞬间变得凝重,所有人的目光都集中在毛泽东身上,等待着他的发言。 “你的派头真不小呢!”毛泽东的声音响彻整个房间,他的目光锐利地盯着那位建了私人小楼的干部,言辞中充满了不满和责备。毛泽东的声音回荡在书屋的四壁之间,那位干部的面色苍白,显然是受到了极大的惊吓。 毛泽东的怒火难以平息,他踱步至窗边,背对着所有人,沉声继续说:“我们是共产党人,是为人民服务的,你这样做是对我们理想的背叛!你还配当共产党的干部吗?” 房间内的空气仿佛都被这股怒气压得透不过气来。 毛泽东突然转过身来,目光如电扫过每一个人,最终停留在那位干部的脸上,冷冷地下达了一个惊人的命令:“拉出去枪毙!”这句话如同晴天霹雳,在静谧的书屋内引发了一阵寒气。 周恩来和聂荣臻等人都从座位上站了起来,试图缓和这突如其来的紧张气氛。 周恩来轻声对毛泽东说:“主席,我们需要先进行彻底调查,按照党纪法规处理。” 毛泽东沉默了片刻,深深吸了一口气,缓缓地点了点头,意识到自己可能过于激动。 他转向那位干部,目光稍缓,但依然严肃:“我们会依法依规处理此事,但希望你从中吸取教训,深刻反省。”那位干部低下了头,额头上的冷汗如雨后春笋般冒出,显得十分不安。 这次事件在党内引起了巨大的震动,成为了反腐倡廉的一个重要案例。 这场突如其来的事件不仅让这名腐败干部身心震撼,也为全党上下敲响了警钟。 毛泽东的果断与严厉,表现出他不容忍任何腐败的决心,同时通过这一事件传递给全党的警示信息:共产党人必须时刻保持清廉,任何背离党风、谋取个人私利的行为都将受到严厉制裁。 此举深刻影响了党内的纪律建设,强化了干部廉洁自律的观念,形成了强烈的反腐文化。 这场事件不仅仅是一次单纯的纪律处分,它深刻反映了毛泽东领导风格的特点:果敢决断、雷厉风行,同时又极富政治智慧,能够灵活应对复杂的政治局面。 毛泽东清楚,反腐不仅是一时的风暴,它更是党风廉政建设的基石,是长期保持党内清明和人民信任的根本保证。 通过这一事件,他不仅惩戒了腐败行为,还让全党干部从中受到了深刻的警示。 这一事件的影响远超当时的即时反应,它成为了党内反腐斗争的生动教材,毛泽东的反腐思路也在此时得到了最直接的体现:通过个别案例的震慑作用,加强全党对党风廉政的重视,形成强有力的制度约束,并通过严格的纪律建设,巩固党内的清廉风气。 毛泽东的反腐理念从此深入人心,党内风气的整顿和党纪的严格执行,也为新中国的政治稳定和发展奠定了重要基础。