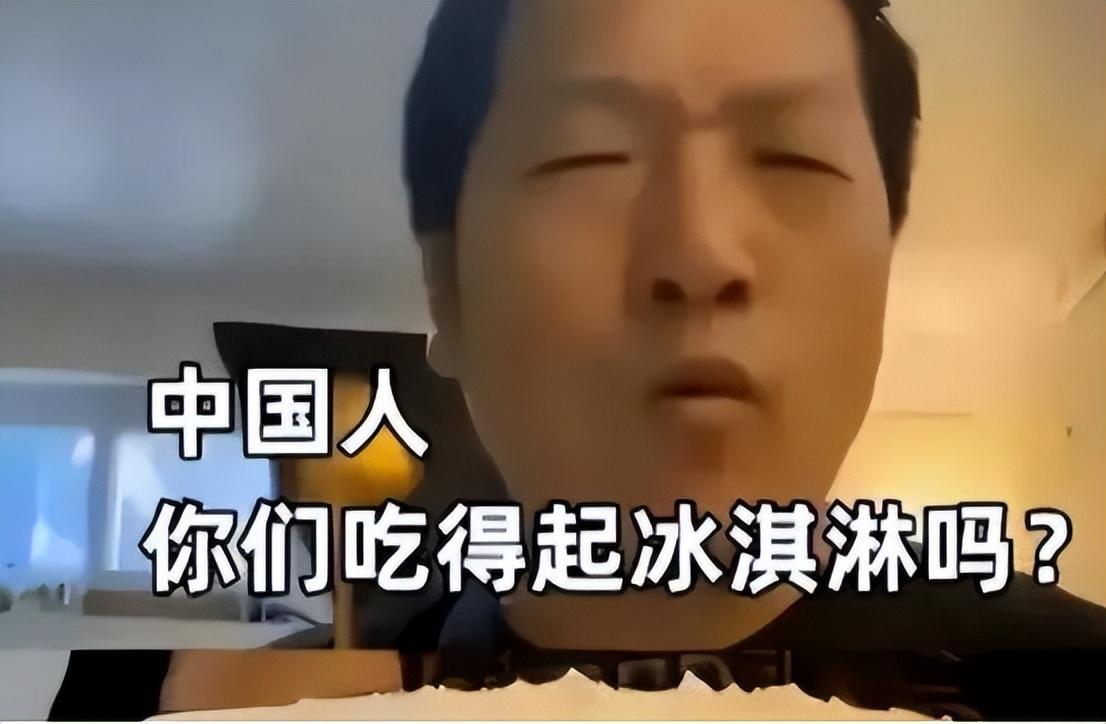

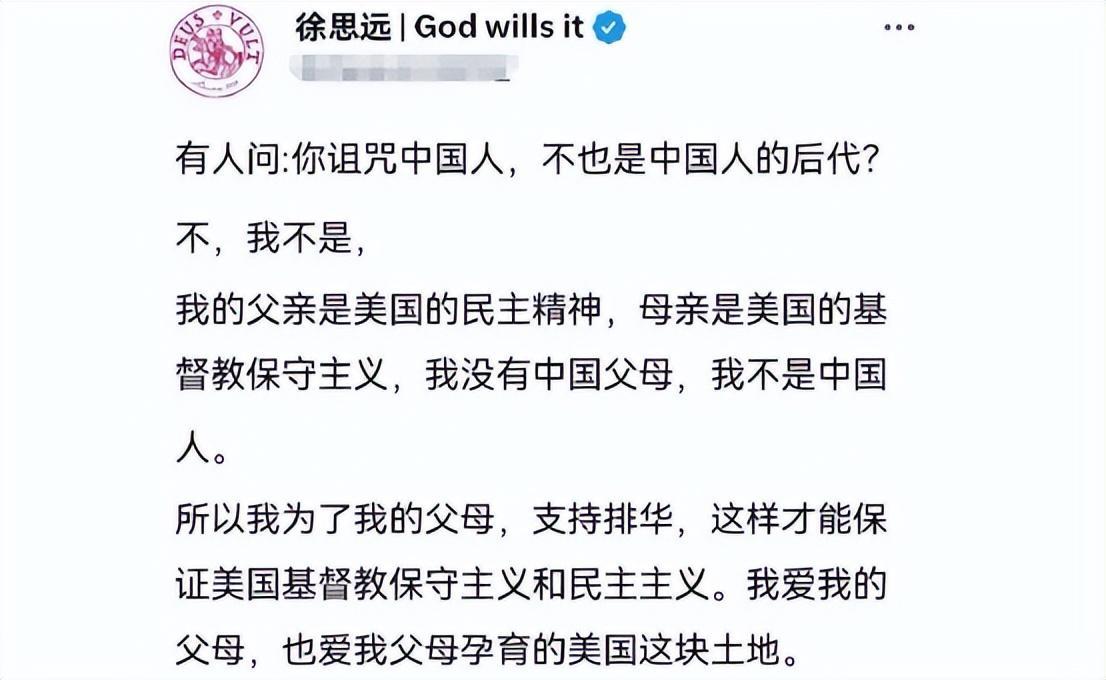

东北一高校教授卖掉北京房产,携领全家赴美定居,走前怒放“豪言”:中国文化低级,要让儿子当“101%美国人”。 当徐思远踏上美国的土地时,他的心中充满了希望。他相信,凭借自己在东北财经大学多年的研究与教学生涯,他可以在这个被视为机会之地的国家找到一份理想的工作。 曾经的他在中国经济论坛上发表的专业见解备受推崇,学生和公众对他的喜爱使他自信满满。他原以为,在美国也能获得同样的尊重与地位。现实却很快给了他当头一棒。 初到美国,徐思远怀着满腔热情,投递了无数份简历,希望能找到一份教授职位。他相信,自己的学术背景和在中国的影响力定能为他打开大门。结果却让他大失所望。 尽管他拥有令人瞩目的学历和丰富的教学经验,但美国的高等教育机构并不买账,许多学校甚至对他的简历表示不屑。 身份问题、绿卡的缺失以及中美日益紧张的关系,使得他的求职之路无比坎坷。他从未想过,自己在中国的光鲜亮丽竟会在异国他乡变得毫无价值。 时间如白驹过隙,日子在不如意的求职过程中悄然流逝。徐思远的家庭储蓄渐渐见底,他不得不开始寻找底层工作,生活的压力如同潮水般涌来。 他曾经自豪的身份,如今只剩下无尽的困惑与羞辱。为了维持生计,他不得不做一些体力劳动,甚至在餐馆打杂、超市做收银员,或是骑着电动车送外卖。 这些工作甚为艰辛,可收入却甚为微薄。与他在国内的生活相比,差距之大犹如天渊。往昔的经济学教授,现今竟沦为底层劳工,其内心盈满不甘,焦虑难安。 在美国生活的每一天都在考验着他的意志与尊严。徐思远感到孤立无援,渐渐地,他开始对自己的祖国产生了强烈的不满。 他用社交媒体作为发泄的出口,发表一些贬低中国的言论,试图通过批评祖国来获得美国社会的认同。 他声称“只有美国才能引领世界”,甚至用侮辱性的语言攻击中国,称“身为中国人是一种耻辱”。 这些言论激起了广泛的纷争,诸多中国网友对其表现满怀愤怒与鄙夷,纷纷于网络中对其加以抨击。 徐思远在这种挫折中挣扎着,试图在这个陌生的国度找到归属感。他的妻子对他的激进言论感到不安,但她无能为力。 生活的压力与日俱增,使他深陷困境,仿佛置身于无形的樊笼,无处遁逃。每天都在重复着送外卖、打工的生活,徐思远渐渐意识到,自己的美国梦正在悄然破灭。 失去尊严和自信的他,开始回忆起在中国的美好日子,心中充满了对过去的怀念与惋惜。 四年过去了,徐思远的生活仍然未能改善,他的儿子在美国出生,但他却无法给予孩子他所渴望的理想生活。他开始反思自己当初的决定,认为当年卖掉北京的房产是一个巨大的错误。 他试图删除之前发表的辱华言论,努力重新与中国的文化建立联系,甚至开始教儿子中文,渴望弥补失去的时光。 只是这些努力并没有得到广泛的认可和同情,许多人认为他的困境完全是自找的。 他的悔悟并未能改变他在中国网友心中的形象。许多人仍旧对他的态度感到愤怒与失望,认为他对祖国的攻击无疑是对自己过去的否定。 曾经那个自信满满、想要追求自由与发展的经济学教授,如今沦为了一个被人嘲笑的对象。即便在美国,他的存在感依旧微薄,生活的无奈与孤独让他倍感失落。 最终,徐思远在社交媒体上发出了求助的信息,试图通过这条渠道寻求回国的机会。他希望能重新回到熟悉的环境中,重拾自己的学术生涯与家庭生活。 可是这一切都似乎已为时已晚。他的言论及行为,不但有损自身形象,更令其丧失了回国所必备的信任,以及难得的机会。 徐思远的经历揭示了一个深刻的现实:每一个梦想都需要脚踏实地的努力和理性的思考。盲目追求所谓的“自由”,而忽视了根植于文化和家庭的意义,最终只会导致悔恨与失落。 生活在异国他乡,虽然充满了未知的可能性,但也伴随着巨大的风险与挑战。选择的每一步,都是对未来的承诺与责任。 即使追求理想与自由的旅程再美好,终究不能忽视那些温暖而真实的根基。 于当今这瞬息万化之世,我们众人皆应珍视自身的文化及根源,不论置身何方。人无远虑,必有近忧,理智与理想的结合,才是通往真正成功的道路。

用户12xxx31

这就是汉奸,美国人递给他刀,他就敢捅向中国人。

zhn_wang

他得到了他想要的

用户16xxx72

绝不让汉奸回国