以印度尼西亚为例。华人移民利用人际关系和贸易网络,一方面低价向本地人收购农产品,然后转卖给荷兰殖民者,供其运回欧洲销售,另一方面购买荷兰和其他欧洲殖民者的工业品,然后转卖给本地居民。两头买卖,价差便是华人移民的利润。

包税权是荷兰殖民者对各种税收和专卖采取招标承包的办法,给出价最高的商家承包,但在实际招标的过程中,华人移民基本是唯一的投标人。

于是印度尼西亚各地的农业税、商业税、进出口税、赌场税、鸦片税等,都由华人移民承包下来,按照中标的数额上交荷兰殖民者,剩下的便归自己所有。

在实际操作的时候,包税人想赚到丰厚的利润,必须用一切手段压榨,才能在纳税人身上榨到足够的油水,满足上层殖民者的指标,也满足自己的利益。

东南亚的其他国家也差不多。在1804年,马来西亚的华人移民有5000~6000人,其中一半人有房产、土地等产业,即便是从事捕鱼、农业、木匠等职业的华人,也能在市场上得到丰厚的收入,远超同层次的本地人。

到了1900年左右,越南的华人移民几乎垄断了大米和日用消费品的流通,资本总和相当于越南零售业的2/3,而印度尼西亚的华人移民垄断了制糖业,他们开办的糖厂占印尼所有糖厂的95%以上。

在这样的分配模式下,有些本地人对华人移民并不友好。不过,欧洲殖民者才是东南亚地区的统治者,华人移民和本地人都属于被统治阶层,本地人和华人移民的阶级问题,掩盖了经济问题。

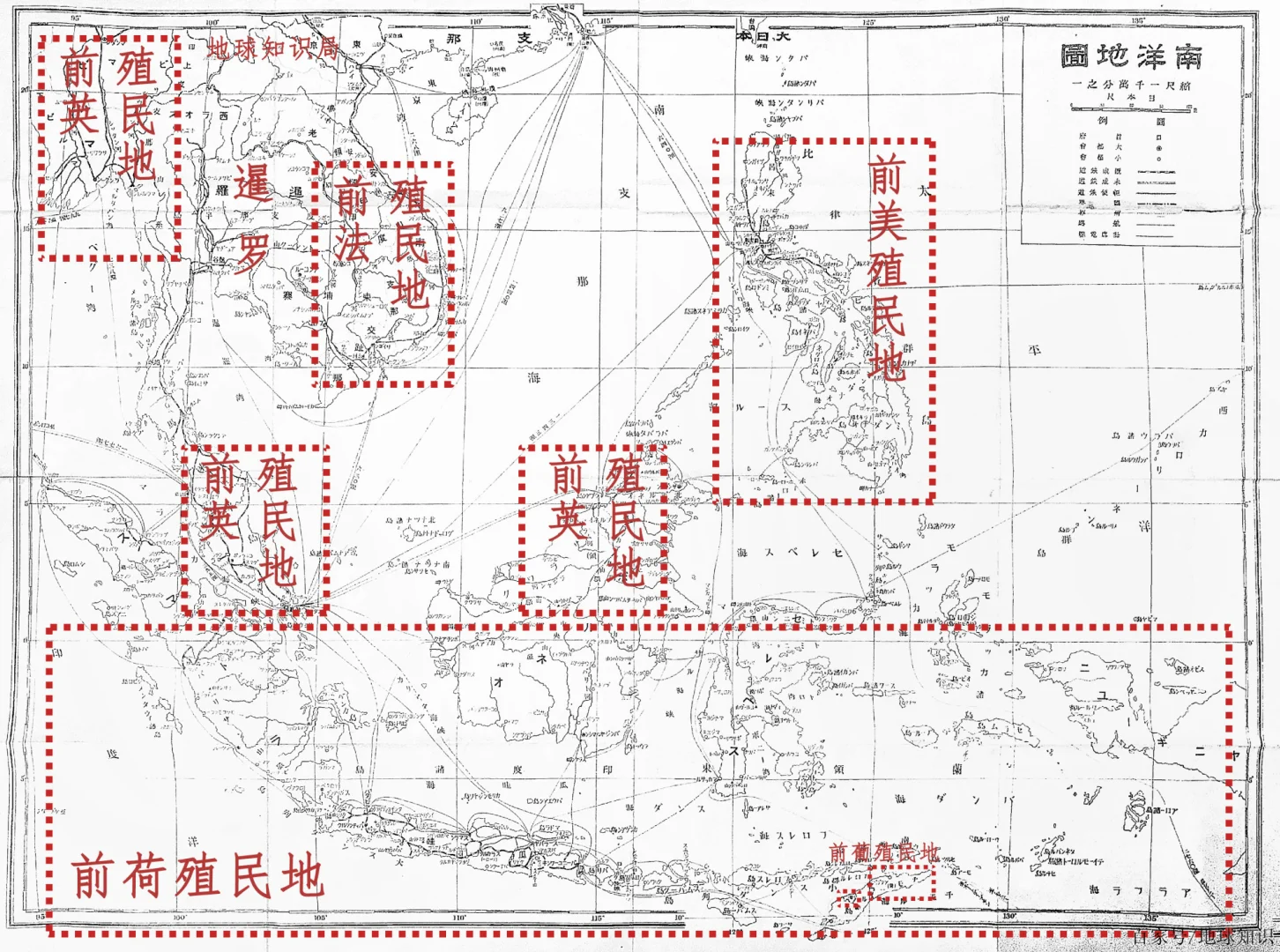

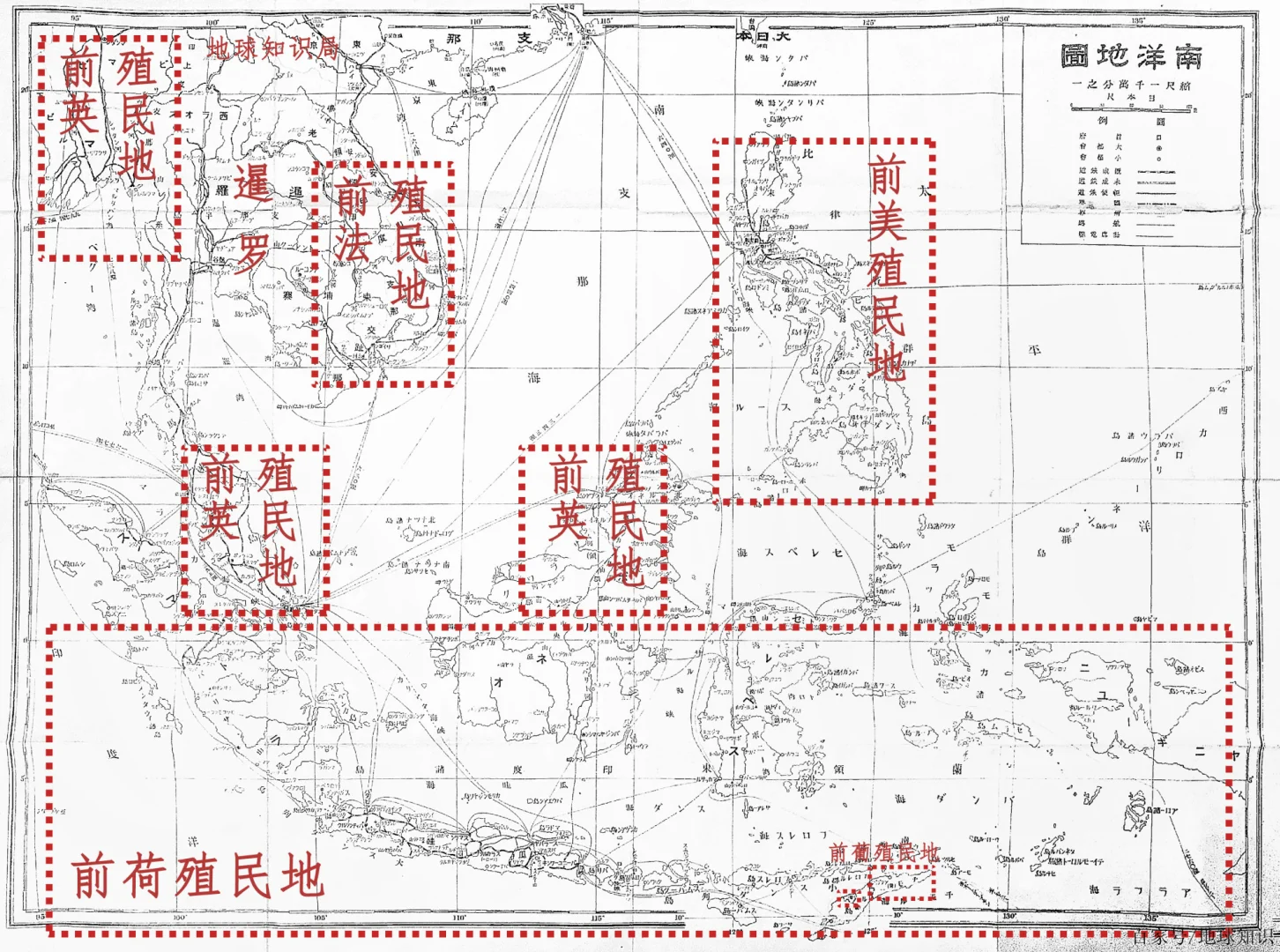

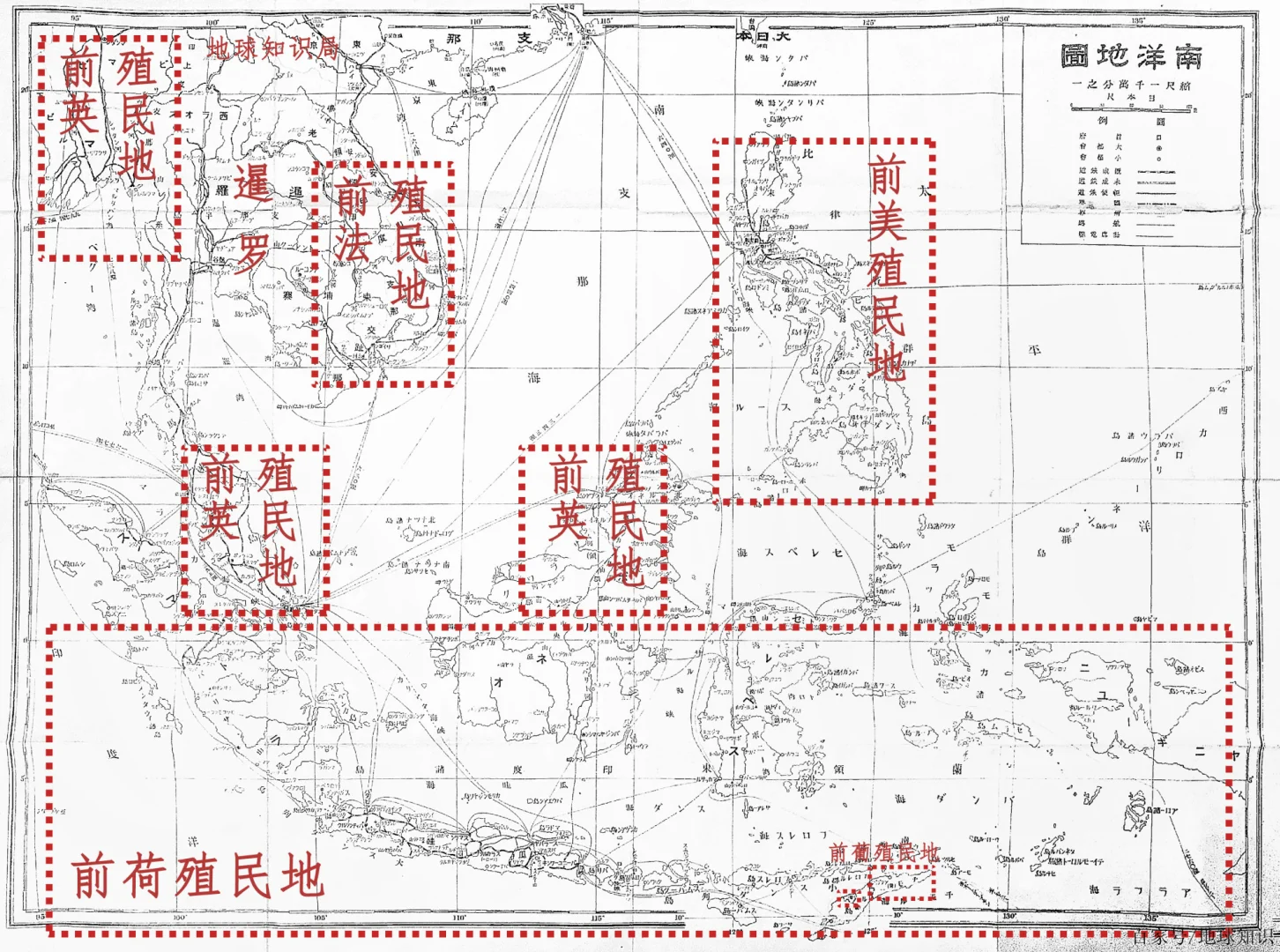

二战结束以后,东南亚各国的局势发生了大变化。随着反法西斯战争的胜利,出现强烈的反殖民浪潮,于是英、法、荷等欧洲殖民者的殖民地被拆分,传统的殖民势力表面上退出东南亚,东南亚各国获得表面上的独立。

那些东南亚国家,原本是三角型社会结构,欧洲殖民者是统治者,华人移民和本地人是被统治者,现在随着欧洲殖民者的退出,三角型社会结构变成了华人移民和本地人的二元型社会结构。而华人移民作为被统治者,偏偏还掌握了大量的社会财富,其规模远比20世纪初期更庞大。

在菲律宾,华人移民控制了零售业的40%、米业的80%、烟草业的70%、金融业的80%,资本占菲律宾资本总额的20%。

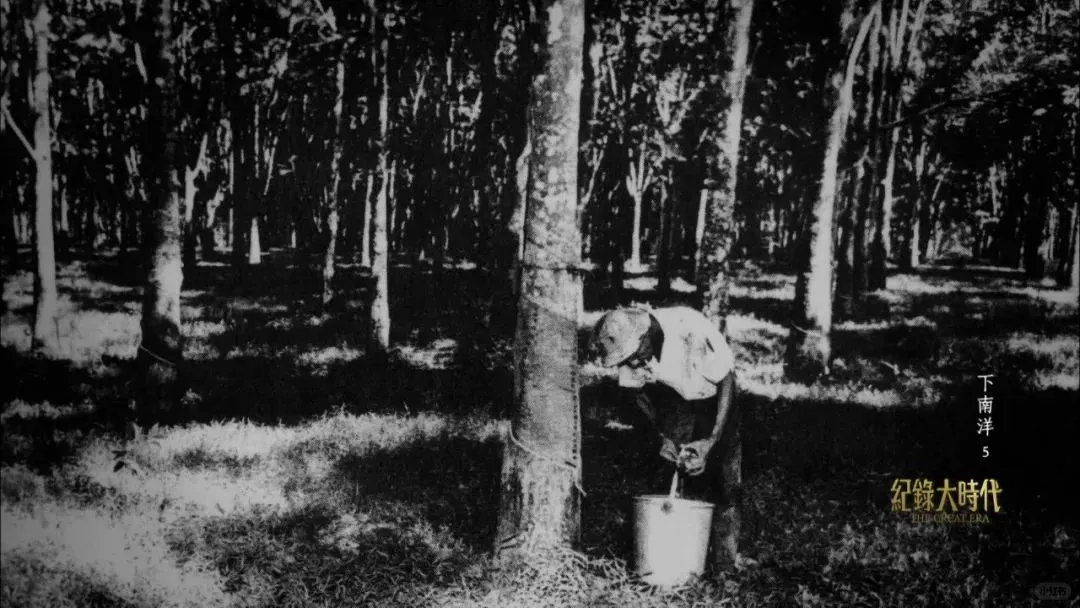

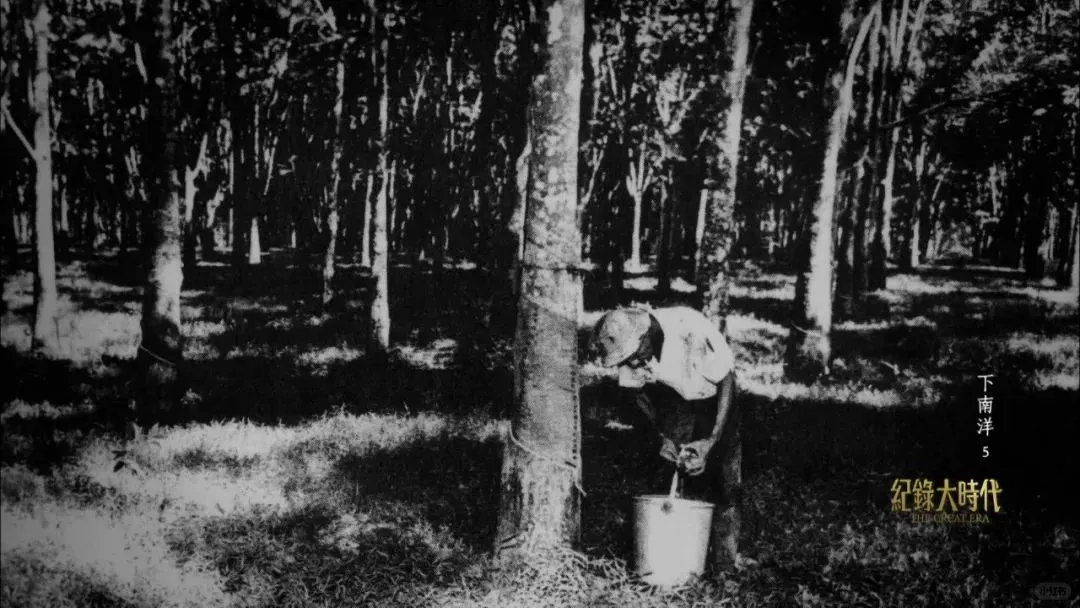

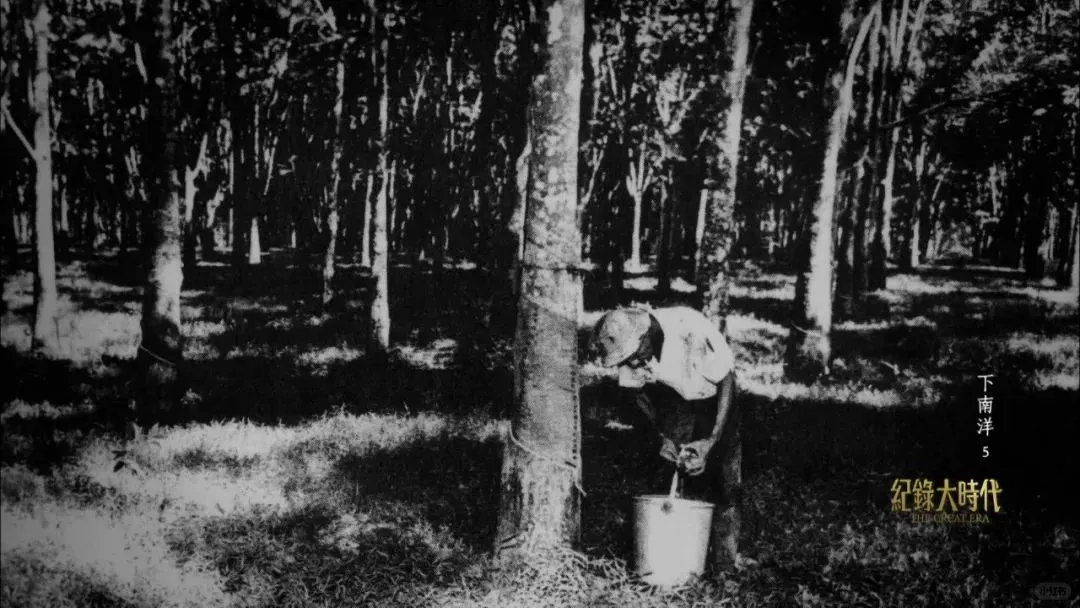

在马来西亚,华人移民垄断了银行、百货公司、旅馆、剧场……拥有1/4的橡胶产业,此外华人移民的外贸额占马来西亚外贸总额的80%。

在泰国,从对外贸易到农村零售,几乎都掌握在华人移民手中,七大银行有五家是华人移民的。