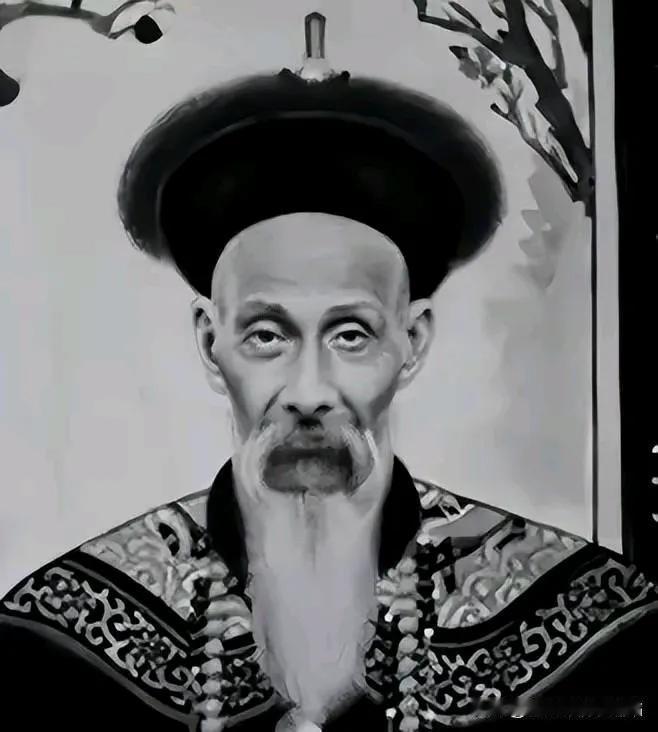

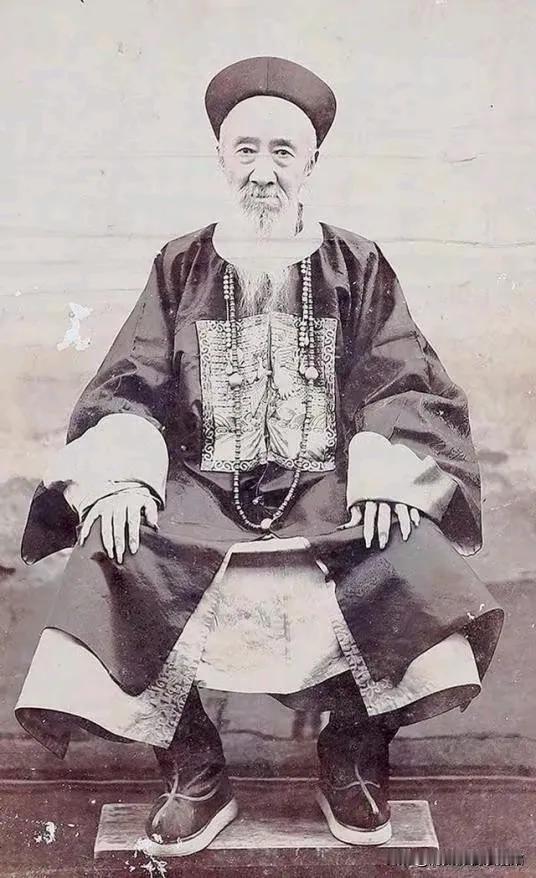

在19世纪末,清朝面临着内外困扰,山东和直隶一带的义和团运动声势浩大,口号“扶清灭洋”直指外国势力。然而,清朝内部的危机已悄然加剧。 1900年6月21日,慈禧太后以光绪帝的名义,向包括英、美、俄、法在内的十一国宣战。这一消息如同炸雷,传到各地后,地方官员纷纷表示不愿卷入这场战争。在邮传大臣盛宣怀的主导下,他们与外国达成了互不侵犯的协议,历史上称之为“东南互保”。 “东南互保”的协议是在八国联军攻入北京之际,慈禧和光绪皇帝狼狈逃往西安时达成的。中央朝廷急忙发电报,要求各省督抚北上勤王,但各位督抚却选择了置之不理。 盛宣怀在这一过程中扮演了重要角色。作为掌握电报和邮政大权的官员,他意识到战争的严重性,心想:“与十一个国家对抗,简直是自毁前程!”他决定采取行动,阻止这一切。 盛宣怀迅速采取措施,扣押电报,只允许将诏令发给各地总督。两广总督李鸿章看到诏令后,第一反应是拒绝服从。他暗示辖内官员:“这个诏令是无效的,大家别理会。” 与此同时,其他督抚如刘坤一和张之洞也接到了同样的诏令。他们认为慈禧的决定极为不理智,纷纷选择不予理会。面对这种局面,盛宣怀提出了“东南互保”的方案。 这个方案的核心是,各位总督表面上遵从诏令,实际上与外国公使达成协议,确保上海租界的安全,同时保护长江及内地的安全。这样,双方互不侵犯,确保各自利益。 这一方案明显与慈禧的命令相悖,实际上是在抗旨。李鸿章和张之洞很快表示支持,甚至张之洞提出,如果开战后北京失守,他们将推举李鸿章担任“总统”,以便主持大局。这一提议简直是反叛的暗示。 慈禧太后一方面重用这些督抚镇压太平天国,另一方面又对他们心存疑虑,导致汉族官僚与满族贵族之间的矛盾加剧。此时,慈禧意识到,如果不开战,光绪和汉族大臣将成为威胁,因此不得不支持主战的大臣。 在这种情况下,刘坤一却显得犹豫不决。他担心日后追责,同时与李鸿章的关系也不够亲近。最终,在实业家张謇的暗示下,刘坤一才决定支持“东南互保”。 6月26日,盛宣怀牵线,张之洞等人在上海与各国领事会面,达成了《东南保护约款》和《保护上海城厢内外章程》。协议规定上海租界由各国共同保护,而长江及苏杭内地则由各省督抚负责。这意味着江浙等省继续与西方保持关系,防止义和团等反洋势力的出现。 不久后,东南各督抚纷纷加入了“互保”,这一协议迅速覆盖了清朝的半壁江山,形成了强大的地方联合。 1901年9月7日,清政府因八国联军入侵北京而被迫求和,签订了丧权辱国的《辛丑条约》。东南互保的达成,使地方免于战争的侵扰,避免了庚子事变的全面爆发。然而,各省督抚违抗中央命令,事后未受惩罚,反而让地方权力逐渐扩张,为后来的动荡埋下了伏笔。 总的来说,东南互保的背后,既反映了地方官员的“明哲保身”,也揭示了清朝中央与地方之间的矛盾。在历史的长河中,这一事件如同埋下的定时炸弹,预示着未来的动荡与变革。正如古人所言:“不谋万世者,不足谋一时。”在历史的舞台上,谁能真正把握大势,谁便是赢家!