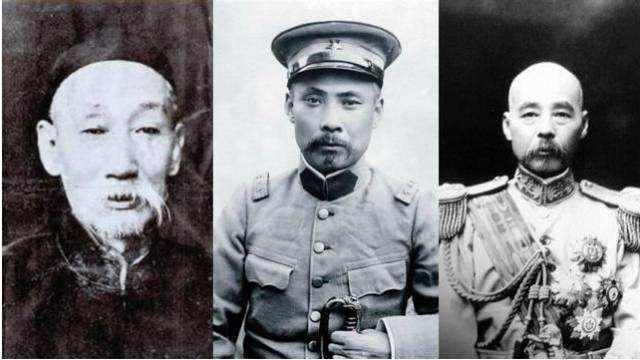

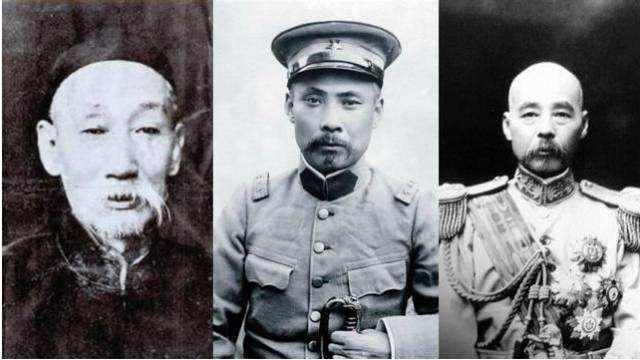

袁世凯在小站练兵一年后,新任兵部尚书荣禄亲自来天津检验成果,这一看直接把荣禄给征服了这位荣禄当了一辈子的军人,却从来就没有在清帝国见过如此优秀、如此现代化的新式部队 在甲午战争尘埃落定之后,慈禧太后和光绪皇帝深刻反思了清朝军队的败绩,心知满清旧军,无论是传统的八旗兵还是曾经的湘军与淮军,都已无法与时俱进。与此同时,官场上也掀起了一阵对军队现代化的强烈呼声。 许多官员和举人认为,日本之所以能够取胜,关键在于其采用了西方的军事技术与训练方法。因此,清朝政府决定启动“编练新军”的计划,试图通过引进西方的军事理论与技术来重塑军力。 此时,袁世凯,一个地位不甚显赫的四品道台,正在温州与处州之间奔波,他对自己的职业前景感到不满。当“编练新军”的消息传来时,袁世凯瞬间意识到这是一个改变命运的机会。他迅速联系了在翰林院任编修的老友徐世昌,寻求支持。 在徐的帮助下,袁世凯撰写并出版了《练兵要则十三条》,一书迅速在军事学界引起了广泛关注,书中不仅总结了他在朝鲜的军事经验,还融入了他对西方军事理论的理解与思考。 书籍的成功出版大大增强了袁世凯在政界的影响力。随后,通过一系列的政治操作和人脉关系,如向北洋大臣李鸿章等人行贿,袁世凯成功获得了前往天津小站练兵的机会。徐世昌也被推荐为他的助手,两人携手赴天津开始了新的军事征程。 到达天津后,袁世凯迅速成立了新建陆军督练处,并改组定武军为新建陆军,人数扩充至7250人。尽管士兵易得,但优秀的教官难寻。这时,他的老友荫昌推荐了两位才能出众的学生,段祺瑞和王士珍。 段祺瑞,天津武备学堂毕业后曾赴德国深造,回国后成为重要军校教官。他的严谨学识和德国留学背景使他迅速获得袁世凯的重用,成为其左膀右臂,并因其果敢坚毅的作风获得了“北洋之虎”的称号。 王士珍则在甲午战争中作为炮兵指挥官展示了出色的指挥才能,其理论与实践经验的结合,加上深受荫昌器重,使他被荫昌推荐给袁世凯。王士珍的智谋和勇气,以及他在全局谋划中的卓越表现,赢得了“北洋之龙”的美誉。 除了这两位被推荐的人才外,还有一位自荐的人才冯国璋,他也是天津武备学堂的毕业生。冯国璋在甲午战争中表现出色,战后因其卓越的表现获得了前往日本学习的机会。 学成归来后,冯国璋得知袁世凯在练兵,便毛遂自荐,主动找到袁世凯并展示了自己在日本的学习成果。袁世凯对冯的学识和热情印象深刻,随即留下他一同练兵。由于冯国璋在训练中的极端努力和忠诚,他被赋予了“北洋之狗”的外号。 袁世凯在天津小站的努力很快显现成效。在徐世昌、段祺瑞、王士珍和冯国璋的共同帮助下,新军训练有模有样,赢得了新任兵部尚书荣禄的高度评价。荣禄作为资深军人,对见证了清朝从未有过的新式部队感到震撼,这促使他成为袁世凯的政治靠山。 尽管袁世凯的军队只有七千多人,但这支新建陆军在装备、作战理论、训练方法及组织形式上的全面革新,标志着中国军队由传统冷兵器向现代火器的转变。 到了1899年,袁世凯在其40岁之年被任命为山东巡抚。此时,山东的义和团运动已愈演愈烈。为应对这一局势,袁世凯决定将他新组建的陆军从天津小站调至山东,进行防御布置。 这一决策,虽由当时的紧急形势驱动,却意外地让他的军队在一年后的八国联军侵华战争中避免了前线的直接冲击。 八国联军入侵清朝时,若袁的部队仍驻扎在天津,必须直接面对强敌,其结果无疑是毁灭性的。幸运的是,这支新军建立的军队因调离而保持完整,为袁世凯日后的政治和军事生涯奠定了基础。 1899年后的战争几乎摧毁了清朝的主力军队,使得满清政府几乎无兵可用,迫切需要组建一支新的大军。袁世凯借此机会,通过行贿和利用自身的军事专长,赢得慈禧太后的信任,负责在直隶地区编练新的六镇军队。 辛丑条约的签订后,袁世凯不得不将军队迁至河北保定,并在那里创办了北洋陆军速成武备学堂,即后来的保定军校。该校培养了一大批后来在中国历史上有重要影响的军事和政治人物,包括吴佩孚、孙传芳、蒋介石等。 至1911年,袁世凯的北洋六镇已成精锐,其影响力覆盖了整个北洋地区。同时,湖北的张之洞也成功编练了新军,这些部队后来成为武昌起义的主力。 而其他地区尽管也有编练活动,但成效不一,最终这些部队多转为地方军阀的私军。袁世凯利用这些局势最终成为了中国北洋政府的核心人物。 参考资料:刘继兴著. 民国那些牛人[M]. 2011