如何建军?

一早看到昨日发帖来了一堆车轱辘话的评论与转发,令人莞尔,到底国民政府在抗战前,有没有进步?

不妨以空军为例,一二八淞沪抗战当时,中国空军不仅弱小,且因为宁粤政争,分为中央空军与广东空军两支主力,虽因外敌当前,都参加了战斗,但当时其实只像是两支飞机队,而非一支有战略计划,能充分执行战术行动的独立军种。

国民政府高层,尤以军事委员会委员长 蒋中正认为,相较海军与空军,空军的建设投入较小,收速较快, 蒋中正早年留日时期,就开始关注航空事业,他很早就有构想,对日本实施战略轰炸,从根本上把战争打到日本本土,扭转我国长期居于守势被侵略的困境。

如何能够轰炸日本?当然要有飞机、人员、战术,以及后勤支持系统,对当时还是农业国家的中国来说,上面的每一条都是难题,寻求外援,是当时唯一的办法,车轱辘话拾了一个数十年前的牙慧,用买办两字概括一切,完全忽视了建军的困难。

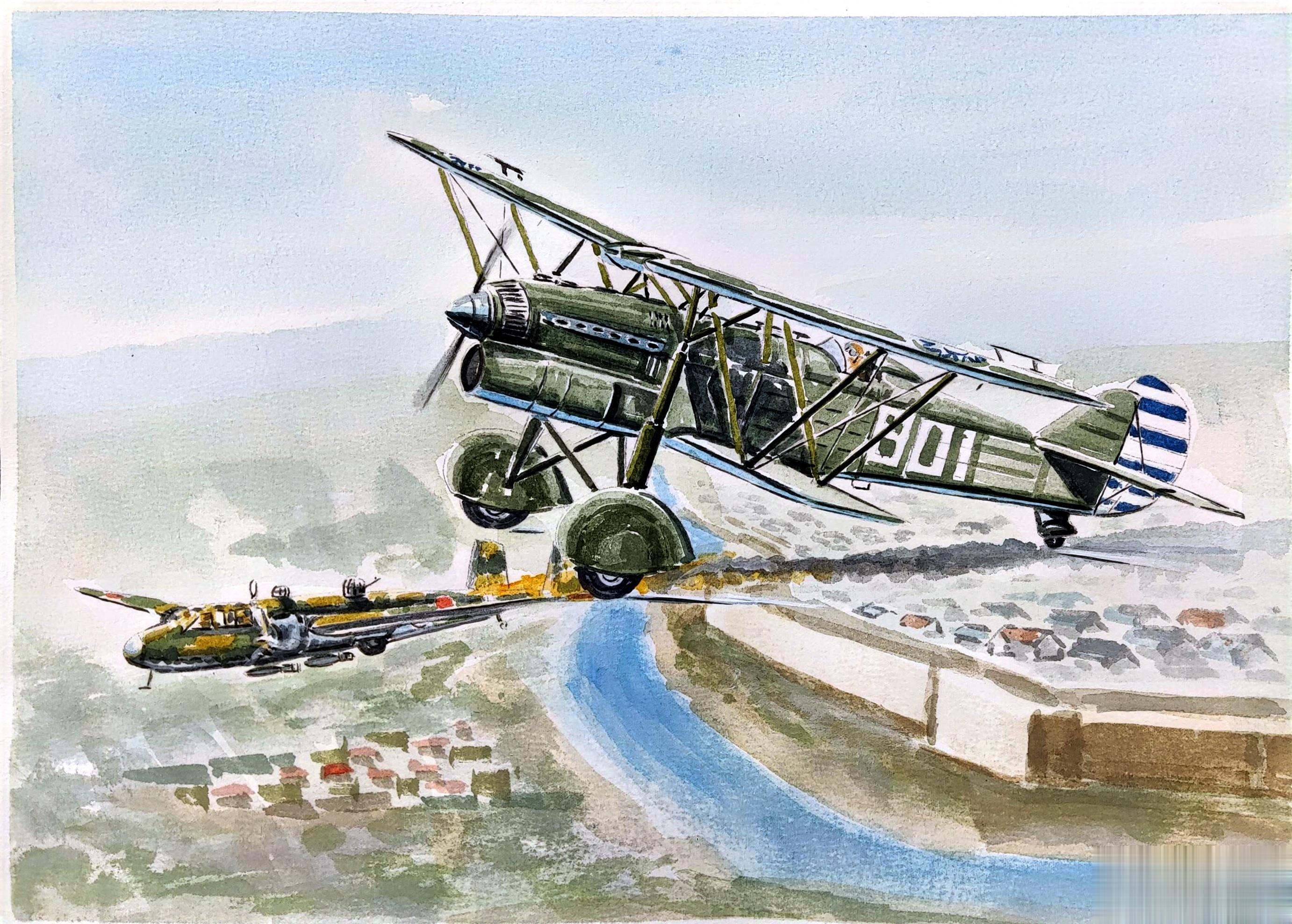

中国在抗战前,主要向美国、意大利等国洽购飞机,并且希望透过技术合作,在中国建厂的方式,逐步提升自制与研发的能力,想的近一点,中外合资汽车不也是这个道理,国民政府在杭州、南昌分别与美国、意大利合作建厂,但可惜的是,日军侵略的脚步让建设计划初具雏形就嘎然而止,至今,我们到江西师范大学青山湖校区,还可以看到当年中义飞机制造厂的厂址,一到现场,即可感到前人的用心。

人员怎么办?航校早期曾聘用美国籍教官,他们教学十分严格,甚至被学生称做阎罗王,为强化培训空军人员,国民政府扩大中央航空学校规模,并洽请意大利派出总顾问,协助建军。

为什么要找意大利?因为义国在第一次世界大战期间,参与欧战,而有了大规模运用空军做为一个独立军种的经验,通俗点说,他们打过NBA,如今我们要组织个篮球队,当然应该找有经验的教练与人员,义国将领劳地担任航空委员会首任总顾问,他认为杭州距离海洋过近,容易遭到日军袭击(一二八时已然发生),因此要在中国内地建设南昌、洛阳等一系列的空军基地,以应战时的需求,尽管意大利飞行人员守纪习惯较差,屡有军纪事故,但劳地将军对于初创中国空军的贡献,则是无庸置疑的。

除了飞行员,也就是空勤人员,一支空军还需要有地勤人员,国民政府乃创办空军机械学校,空军建军的步伐,其实真正快转起来,也就是民国二十三年(1934年)到民国二十六年(1937年)的短短三年之间,到了八一三淞沪抗战时,中国新生的空军,已经有了详细的作战计划,坚定的作战决心,更重要的是一支独立军种的架构,即便后来损失惨重,但只要架构清晰明确,后起之秀就能填补上来,到抗战的后期,中国空军乃重新掌握了中国战场的空优。

蒋中正梦想轰炸日本,苏联等国都不愿意提供远程的轰炸机,因此最多只能够以投掷宣传单纸弹的方式,飞抵日本本土最南端,或是轰炸台北松山机场,但车轱辘话不知道的是,即便是投掷纸弹,都需要详密的参谋作业,搭建通信网路,不是空口白话能够完成,而这更无损于 蒋中正提出的战略构想,盟机轰炸了东京大阪,不是应了他当年的想法?

知识就是力量,而无知以为气势汹汹,自更不足取,给那些车轱辘话朋友进修前用。

#八年抗战史#