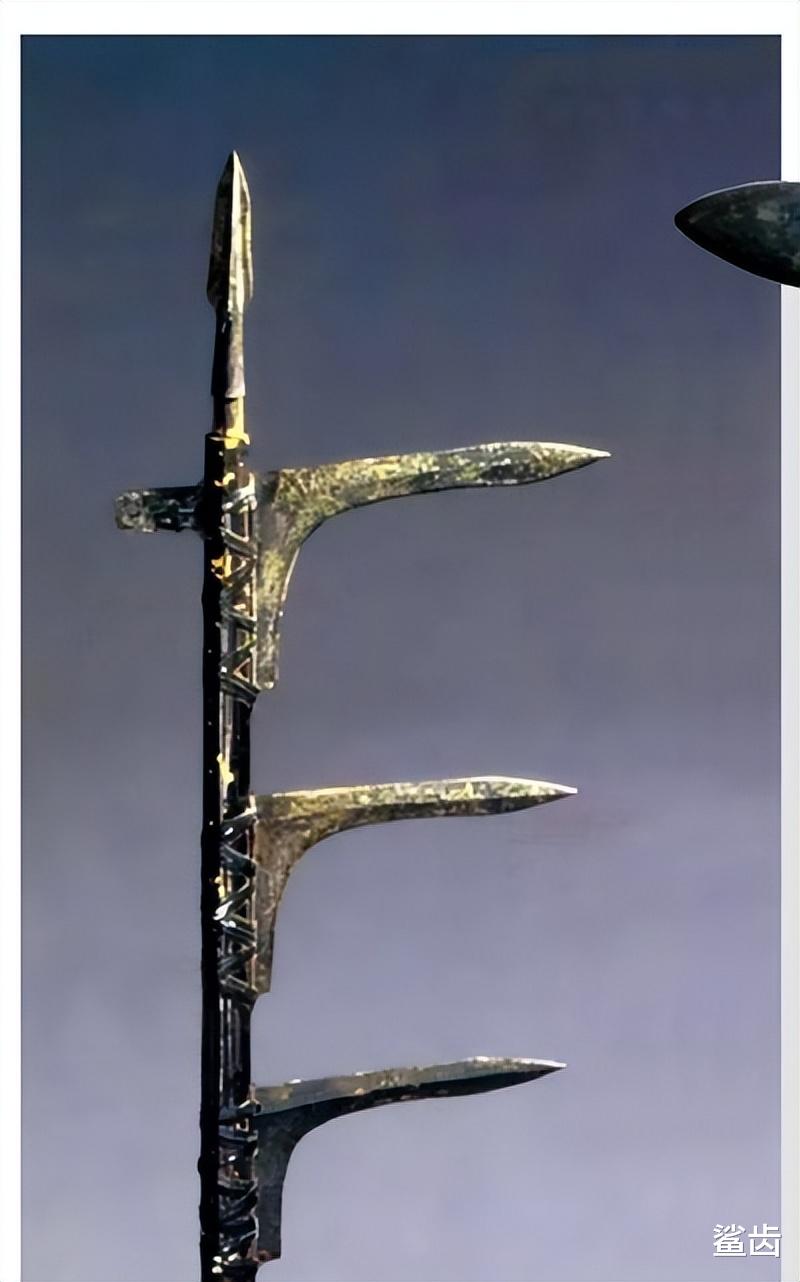

寒光凛凛的青铜戈头,在殷商祭祀坑中沉寂三千年后依然锋芒毕现。这件造型奇特的曲头兵器,曾伴随武王伐纣的金戈铁马,见证过春秋战国的烽火狼烟,最终以"倒戈"的典故永驻汉语词库。作为中国古代特有的主战兵器,戈承载着比杀戮更深刻的文化密码。

形制之谜:斧与镰的完美结晶

不同于直刺的矛或劈砍的斧,戈是冷兵器时代的"多功能武器"。其平头横刃的构造堪称力学奇迹——前锋如鹤喙般尖锐利于啄击,侧刃呈新月状可勾割马腿,6-8寸的青铜戈头装在3米长的柲柄上,形成令人胆寒的"勾股弦"组合。考古发现显示,商代匠人已掌握在戈援与胡部设置三穿四孔的复合绑缚技术,使得戈头能在剧烈厮杀中纹丝不动。战国时期出现的长胡多穿式戈,胡刃长度甚至超过援部,这种进化印证着"一寸长一寸强"的战场法则。

车战时代的王者之器

在驷马战车纵横的商周战场,戈是当之无愧的"百兵之首"。山东胶县西庵遗址出土的西周车马坑中,陪葬戈柲残留朱漆痕迹,印证《考工记》"车戈常六尺六寸"的记载。当战车交错瞬间,甲士可凭借戈的勾啄功能,在两车间距1.5米的死亡半径内完成斩首、断缰等高难度动作。陕西秦俑坑发现的铜戈鐏带有三棱刺设计,证明这件兵器即便倒持仍具杀伤力,恰似《诗经》"王于兴师,修我戈矛"的鲜活注脚。

从兵器到礼器的升华

在曾侯乙墓出土的错金鸟篆文戈上,狰狞的杀戮工具已蜕变为艺术品。战国诸侯将玉戈与青铜戈同置墓室,暗示其"止戈为武"的哲学升华。汉字中"武""战""戎"等三百余字皆从戈,连"我"字本身也是持戈而立的象形。当汉墓画像砖出现执戈门吏形象时,这种兵器已完成从战场到庙堂的华丽转身,成为守卫华夏文明的精神图腾。

如今,在二里头遗址的绿锈斑驳间,在《牧誓》"称尔戈比尔干"的古老誓词里,戈的故事仍在诉说。它不仅是博物馆玻璃柜中的青铜标本,更是解码尚武精神与礼乐文明的青铜密钥,静候着今人拂去历史的尘埃,重新聆听那段金戈铁马的岁月回响。