“孟母三迁,择邻而处”,两千年前,孟子母亲用三次迁居的行动,

为后世留下“环境育人”的经典典故。

而民间流传的“住宅靠六处,十家九个富”,更是将居住环境与家族兴衰的关联,

浓缩成一句朗朗上口的俗语。

这“六处”究竟藏着什么玄机?从历史典故到现代生活,让我们抽丝剥茧,一探究竟。

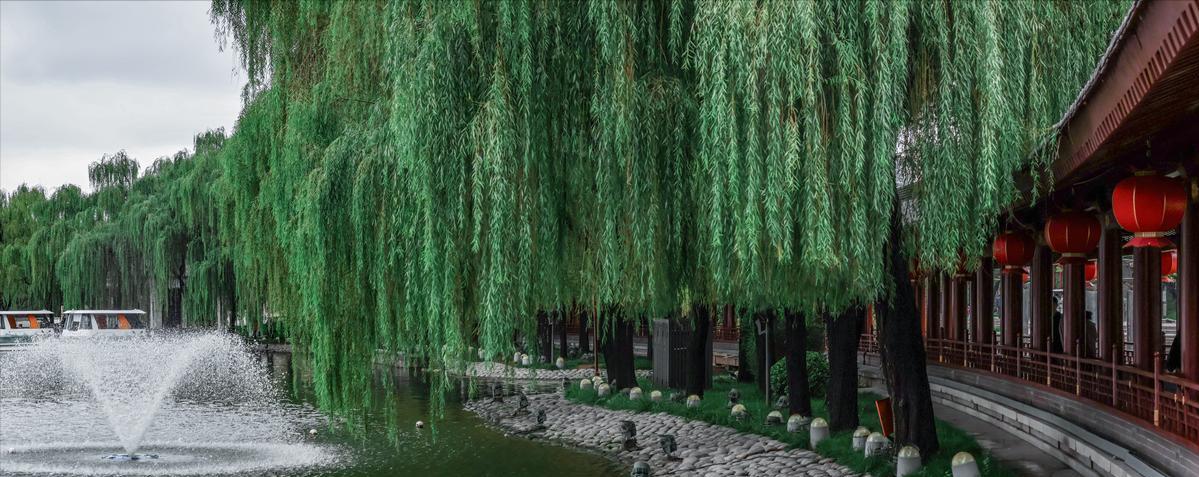

“前有照,后有靠”,这句风水口诀道破了古人对自然环境的极致追求。

山,是屏障,是“龙脉”的依托;水,是财源,是“生气”的载体。

北宋《清明上河图》中,汴京依汴河而建,商船云集,商铺林立,正是“水为财”的生动写照。

苏州平江路,至今保留着“枕河而居”的格局,青石板路旁,粉墙黛瓦的民居倒映水中,游客络绎不绝,

当地居民靠民宿、茶馆生意,日子过得红红火火。

从科学角度解释,依山傍水之地,空气湿度适宜,负氧离子丰富,利于健康;

水源便利,灌溉、生活用水无忧,农业、渔业发达。

现代研究更发现,居住在自然景观丰富区域的人,压力激素皮质醇水平更低,幸福感更强。

难怪古人说“宅前有水后有丘,十人遇此九不忧”,

这不仅是风水,更是生态与健康的双重保障。

“近朱者赤,近墨者黑”,古人深谙环境对人的塑造作用。

孟母三迁,最终定居学堂旁,孟子受书声熏陶,终成亚圣。

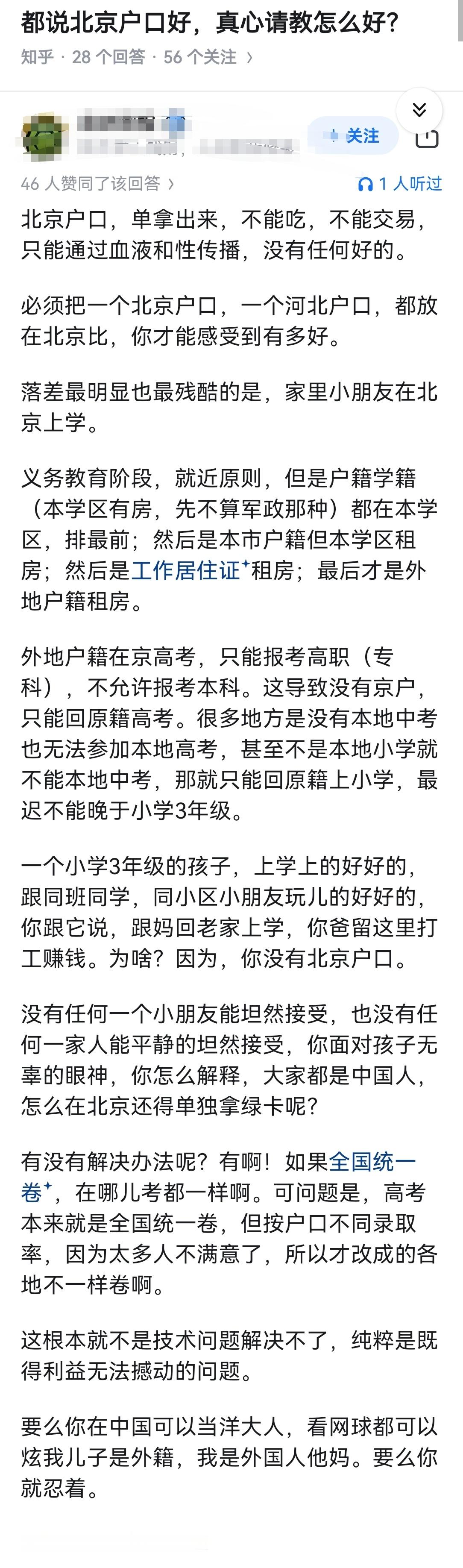

如今,“学区房”依然是楼市硬通货,北京海淀、上海徐汇的学区房价格,常年领跑全市。

这背后,不仅是教育资源的争夺,更是对“文脉”的信仰。

学府周边,往往形成独特的文化生态:

书店、文具店、培训机构扎堆,咖啡馆里常能听见家长讨论教育心得,

社区活动多与阅读、艺术相关。

这种氛围,潜移默化中培养着孩子的求知欲与社交能力。

更现实的是,学区房保值增值能力强,即使未来孩子毕业,房屋也易转手或出租。

正如一位北京家长所言:“买学区房,买的是孩子的未来,也是家庭的资产安全垫。”

“要想富,先修路”,这句俗语道破了交通对经济的拉动作用。

古代驿站、码头旁,客栈、货栈林立,信息与物资在此汇聚,催生出无数商业传奇。

京杭大运河沿线的扬州、杭州,因水运便利,成为明清时期的商业重镇。

如今,火车站、地铁站旁的“轨道房”,同样承载着财富梦想。

上海虹桥枢纽周边,十年间从农田变为CBD,写字楼租金直逼陆家嘴;

成都东站旁的社区,便利店、快餐店24小时营业,店主笑着说:“客流不断,生意稳当。”

交通枢纽不仅带来人流,更连接着资源与机会。

对上班族而言,通勤时间缩短,意味着更多时间陪伴家人或提升自我;

对创业者而言,便捷的交通能快速响应市场需求,抓住转瞬即逝的商机。

“市集者,四方所聚,百货所交”,《东京梦华录》中记载的北宋汴京集市,商铺林立,叫卖声此起彼伏。

古人深知,居住在市场旁,既能及时获取物资,又能捕捉商机。

如今,社区底商、综合体周边的住宅,依然备受青睐。

杭州拱墅区某小区,楼下就是农贸市场,居民王阿姨每天清晨提着菜篮下楼,十分钟买齐全家食材;

小区侧门对着商业街,奶茶店、理发店、药店一应俱全,

她说:“这里住着省心,啥都不用跑远。”

更有趣的是,市场旁常能催生“草根创业”:

小区门口的早餐摊,夫妻俩经营十年,供孩子读了大学;夜市里的烧烤摊,老板攒下钱开了分店。

市场,不仅是消费场所,更是普通人改变命运的起点。

“结庐在人境,而无车马喧”,陶渊明笔下的理想生活,在今天的城市中,唯有公园能近似实现。

北京奥林匹克森林公园旁,跑步者、遛娃族、摄影爱好者各得其乐;

上海世纪公园周边,房价常年比同区域高20%,只因那片30万平方米的绿地,是喧嚣中的“世外桃源”。

公园的价值,早已超越景观层面。

哈佛大学公共卫生学院研究发现,每周在绿地中活动5小时以上的人,抑郁症发病率降低33%。

对现代人而言,公园是“充电站”:工作压力大时,去公园跑一圈,焦虑感瞬间消散;

孩子放学后,在草坪上踢球,比宅家玩手机健康百倍。

更现实的是,公园旁的住宅,空气质量更优,夏季气温比市区低2-3℃,

这些“隐形福利”,正被越来越多购房者看重。

“衙门”在古代是信息与权力的中心,如今虽无衙门,

但政府机关、医院、图书馆周边的住宅,依然自带“安全感”。

北京西城区某小区,步行5分钟到三甲医院,10分钟到地铁站,

15分钟到重点小学,中介称:“这样的房子,从来不怕没人接盘。”

公共服务设施的完善,意味着生活效率的提升。

老人看病不用长途奔波,孩子上学不用早起赶路,自己办事不用请假折腾。

这种便利,看似琐碎,实则关乎生活质量。

“福人居福地,福地福人居”,这句老话揭示了一个真理:

福地从不是被动等待的“风水宝地”,而是人与环境共同创造的“能量场”。

选择住宅时,我们既要尊重传统智慧,也要结合现代需求:

依山傍水求生态,近学府重文化,临交通要便利,傍市场图烟火,近公园养身心,邻设施保安全。

最终,好的住宅,是让每个家庭成员都能在其中舒展生命,

收获幸福。毕竟,家不是冰冷的建筑,而是承载爱与希望的港湾。

![几乎满分户型是我想像的理想户型[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/128569158722886035.jpg?id=0)