1935年10月19日的吴起镇,寒气已经透进单薄的棉衣。历经二万五千里长征后,红一方面军终于扎下脚跟。篝火旁,老三军团出身的干部攥着粗瓷茶碗,议论最多的不是补给,而是那个熟悉却被取消的番号——“三军团”。番号象征荣誉,象征血缘,更象征七年的浴血奋战。到陕北才三天,“能不能把三军团重新挂起来”这一句悄声商议,已在营地里反复传递。

追溯源头,三军团诞生于1928年的平江。平江起义之后,彭雪枫、陈赓、黄公略、黄克诚等先后在这面旗帜下鏖战中央苏区、挥师湘赣。敢打硬仗的口碑随之确立,番号与荣誉紧紧绑定。草地分兵后,三军团与一军团合编为陕甘支队,番号暂时撤销。进入陕北后,支队改称红一军团,此前的三军团干部被集中到第四师。番号遽然消失,那些在湘江边、在通道上、在娄山关挺住过血雨的老兵,总觉得少了点魂。

时间推到1936年初。中共中央决心发动东征,以迅速补给枪械粮饷,同时扩大兵员。部署下达前,军委曾口头提出一个设想:东征若能吸纳足够新兵,可考虑“八一师与四师合流,再恢复三军团建制”。这句话像春风吹进老三军团人的心里,王平在红十一团提出口号“猛烈扩军、再写三军团旗号”,官兵情绪顿时高涨。

东征从2月延至4月,红一军团收拢八千余新兵,筹款和枪支比预期丰厚。与此同时,承担牵制任务的红十五军团在陕北山区激战,增补寥寥,伤亡不轻。5月14日,延川县大相寺召开团以上干部会议,总结东征并讨论西征。会上一个敏感话题浮出水面:红一军团是否将部分新兵转给红十五军团。军委强调“全军一盘棋”,但一军团内部分人担忧编制不满,分兵就难撑三军团重建。分歧激烈,毛泽东点出“本位主义”警示,聂荣臻主动担责,局面才算缓和。

就在这场会议的气氛尚未消散时,洪洞之战让矛盾集中爆发。4师南下攻城,陈光判断“攻下洪洞,晋南门户可控”,命号兵吹冲锋号;彭雪枫却站在后阵让号兵吹停止号——“洪洞城墙厚实,轻机枪干不动,伤亡会空耗骨干。”短短一句对峙,埋下两位主官日后不睦的根子。临阵争执罕见,其背后既有战术判断差异,更关乎是否保存核心力量以待三军团复活。“陈光皱着眉头:‘再给我一刻钟,洪洞就能破。’彭雪枫回道:‘留着子弟兵,咱们还要撑起三军团。’”一席对话,道出各自用心。

洪洞没拿下,东征结束后缴获的新兵分给两大军团,再扣除伤亡与后方勤务,净增兵力远不及预期。红十五军团急需补充,八千多新兵均摊,原本想象的“再造一个军团”成了空谈。数字摆在面前,中央军委迅速冷静:现有兵力撑不起三套军团架构,何况西征在即,分散指挥并不符合作战需要。6月,彭德怀带团以上干部入保安红军大学轮训,编制重审,三军团番号暂存文案,没再公开提起。

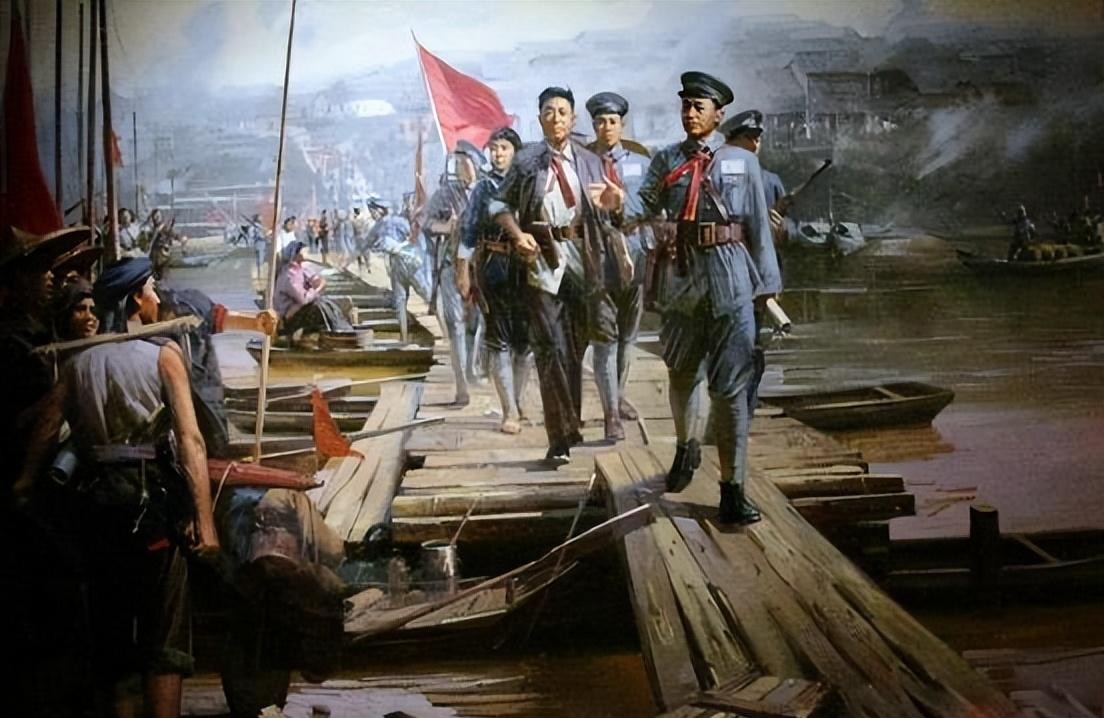

到了1936年10月,红二、四方面军抵达甘肃会宁与一方面军胜利会师。三大主力汇合后,武装力量规模空前,却也面临对外统一战线新局。一个月后西安事变爆发,逼近的全面抗战让红军改编八路军成为必然。编制改为三个师,各师下辖两个旅。三军团番号的窗口彻底关闭。4师改编为115师343旅686团,李天佑任团长,杨勇任副团长,老三军团的人马正式归入八路序列。

有人或许疑惑:既然兵力不足,可否在会师后抽调二、四方面军人员补齐?答案仍是困难。一方面,多路红军在长征途中同样大量减员;另一方面,面对即将到来的抗日形势,中央更需要精干、配合紧密的师旅编制,而非再造相互独立的军团等级单位。统一指挥、节约行政人手、提升机动性,成为更高的权衡标准。番号的情感价值终究让位给战略价值。

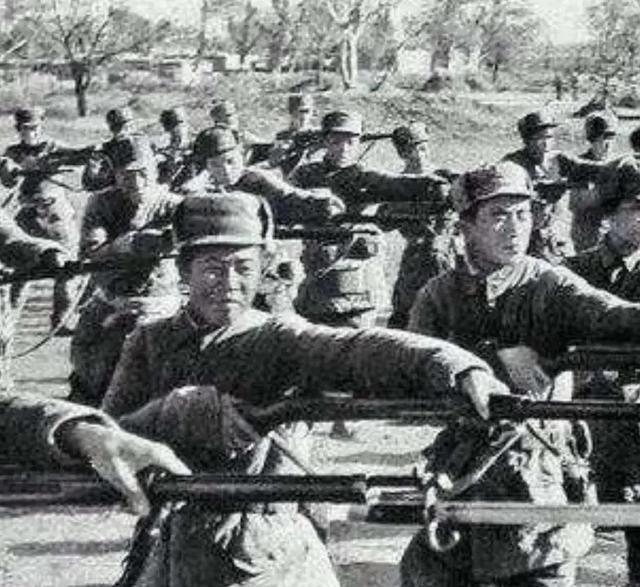

此后几年,686团在平型关和黄土岭交出了漂亮成绩单;进入山东,又与地方武装合编扩展为东进纵队;解放战争中,演变为东北野战军第一纵队,朝鲜战场上就是威名远扬的38军。从平江到龙源口,再到清川江,老三军团的血脉其实从未中断,只是换了一件番号外衣。

综合来看,三军团无法恢复的缘由并不复杂:第一,兵员与装备缺口大,新扩充八千人根本不够支撑一个完整军团;第二,红十五军团更需补强,资源分配必须兼顾整体;第三,抗战形势临近,中央追求灵活精干的师旅编制;第四,部队教导轮训及指挥层调整已将原有框架打散。情感可以浓烈,现实却必须冷静。

番号终究是符号,精神却在兵心里。三军团的勇猛顽强、雷厉风行,经过115师、38军,再到今日仍被军史反复提起。取消一次番号,抵不住一次次战功;未能再挂一面旧旗,更显那份一往无前的决心与传承。