导语: 公元263年,魏军兵分三路伐蜀。当邓艾兵临成都城下时,后主刘禅做出了一个让后世扼腕的决定:开城投降。然而,此时蜀汉的主力精锐,正由大将军姜维率领,在剑阁天险死死挡住魏军另一路主力。刘禅,为什么连等一等都不愿意?

公元263年的冬天,成都的宫城一片死寂。

就在不久前,一个晴天霹雳般的消息传来:诸葛瞻父子战死绵竹,邓艾的大军已兵临城下。曾经“天府之国”的心脏,此刻已赤裸裸地暴露在敌人的兵锋之下。

朝堂之上,争论不休。是战?是降?还是南逃或东奔?

就在这决定国运的时刻,后主刘禅做出了一个让前线将士泣血、让后世读史者拍案的决定:不等待仍在浴血奋战的大将军姜维,开城投降。

一道投降的敕令,从成都发出,飞向那固若金汤的剑阁关。当姜维和麾下数万将士接到这道命令时,史书记载了悲壮的一幕:“将士咸怒,拔刀砍石。”

他们不明白,国都为何不再坚守片刻?陛下为何不再相信他们一次?

一、 远水难救近火:剑阁的铁壁,挡不住成都的危局

我们必须看清当时的军事绝境。

姜维身陷泥潭:姜维的确是蜀汉的擎天之柱,他凭借剑阁天险,将魏军主帅钟会的十数万大军牢牢挡住,使其“粮运悬远,频不能克”,几乎要被迫退军。但正因如此,姜维自己也动弹不得,他若分兵回援,剑阁必失,届时两路魏军会师,蜀汉灭亡得更快。

邓艾的致命一击:名将邓艾行“暗度阴平”之险招,率军穿越七百里无人区,九死一生,犹如一柄匕首,直插蜀汉柔软的后背。绵竹一战,诸葛亮之子诸葛瞻战败身亡,蜀汉在成都平原最后一点机动兵力被摧毁。

此时的成都,已成孤城。 姜维这“远水”,根本救不了成都这“近火”。刘禅看到的,是邓艾的刀已经架在了脖子上;而姜维的捷报,却远在险关之外。

二、 朝堂的崩塌:谁在劝刘禅投降?

军事上的绝望,催生了政治上的崩溃。在最后的朝议上,一个人的声音起到了决定性作用——光禄大夫谯周。

他系统地驳斥了所有其他方案:

南逃建宁? 谯周说:“恐途中发生不测,等不到到达南方。”

东投孙吴? 谯周驳:“自古无不亡之国,降魏后,魏国还能善待陛下。若降吴,则要受辱于他国。”

最终,他力主投降曹魏,理由是:“若陛下降魏,魏必裂土以封陛下。如此,上能自守宗庙,下可黎民无忧。”

这番话,彻底击中了刘禅内心最深的恐惧与渴望。在国破家亡的危机面前,以谯周为代表的益州本土士族,他们的选择是保全家族与利益,而非蜀汉政权。 北伐大业?汉室正统?对他们而言,或许早已是沉重的负担。

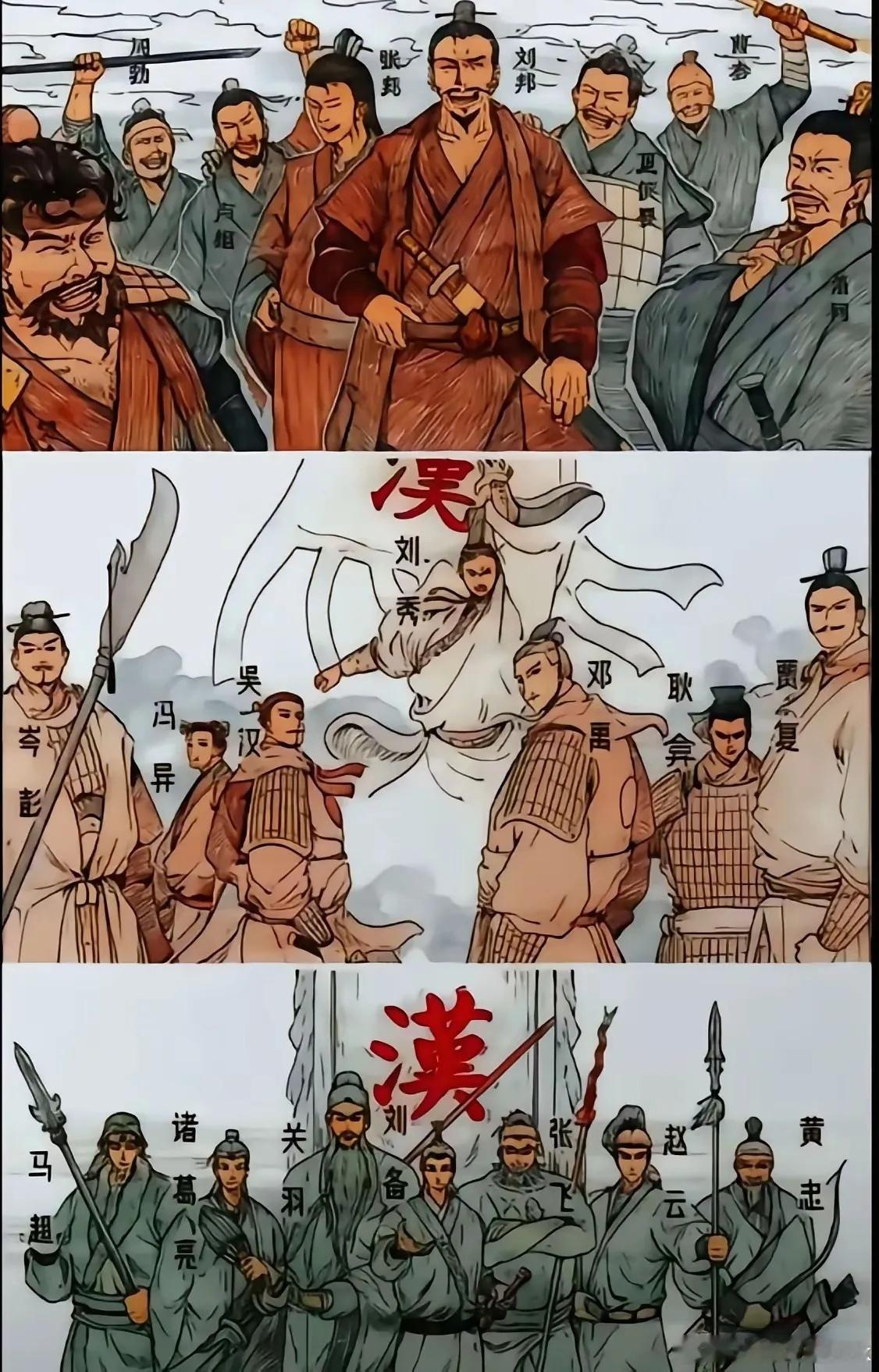

三、 信念的瓦解:刘禅早已不是“北伐”的继承者

这或许是最根本的原因。刘禅与姜维,早已走在两条不同的道路上。

姜维:他是诸葛亮理想的继承者,是“兴复汉室”的最后一位火炬手,为此可以“寝不安席,食不甘味”,屡次北伐。他的信念是理想主义的。

刘禅:他在诸葛亮去世后,逐渐厌倦了连年征战带来的国力消耗。他更倾向于安逸的守成。当灭顶之灾来临时,他衡量得失的标准是现实利益——性命、富贵和一方百姓的安危(至少表面如此)。

当信念瓦解,抵抗的意志便如风中残烛。刘禅不相信姜维能创造奇迹,或者说,他不再认为为了那个渺茫的“汉室”奇迹,值得赌上自己的一切。

结语:一场理想主义的事后

刘禅的投降,为蜀汉画上了句号。但他或许想不到,他那位“被抛弃”的大将军,在接到投降命令后,依然在为他做最后一搏。

姜维假意投降钟会,策动其谋反,企图借此机会复国。这就是历史上著名的“一计害三贤”。最终事败,姜维与钟会一同被杀,蜀汉最后的复兴火种彻底熄灭。

姜维用他悲壮的结局告诉后世:他等的,始终是陛下的坚持;而陛下等的,却从来不是他的凯旋。

成都城门开启的那一刻,不仅是地理空间的失守,更是精神高地的沦陷。一个政权的灭亡,往往不是从战场上的第一场败仗开始,而是从决策者心中那口“气”泄掉的那一刻,就已然注定。

评论列表