是时候把中国人的底气亮出来了。

1978 年底,贝聿铭在受邀访华时发出悲叹:“中国建筑已经走到了死胡同。”

改革开放初期,全国城市建设方兴未艾,现代化呼声高涨。但与此同时,国内对中国建筑民族化的探索却陷入了迷茫,要么是简单粗暴的中式大屋顶,要么是全盘西化的现代表达。有关部门向他提议,能否为北京设计一座建筑。

4 年后,香山饭店建成,在当代中国建筑史上的关键节点,他首次完成了现代设计与民族传统结合的尝试,也向中国建筑指了条新道路:

中国历史悠久,文化深厚,中国的建筑应该自然而然地扎根于这样的历史文化。

中国酒店“民族化”为何正当其时?

如果说香山饭店是一次为中国建筑寻找现代化路径的尝试,那么今天的中国酒店业,也该有人回答同样的问题:中国酒店该是什么样子?

半个世纪过去,中国酒店业也走到了破局时刻。

中国酒店业几乎是最早与国际接轨的行业之一。改革开放之初,第一批外资酒店企业就纷纷进军中国市场,它们带来了标准化的管理体系,也树立了星级酒店的范本。

很长一段时间内,本土酒店的目标就是向这些西方范式看齐。从服务流程到空间设计,从客房服务到配套餐饮,都以欧式文化为基准,甚少考虑本土需求。

这种模仿确实帮助行业完成了初步建设,但随着市场成熟、消费结构变化,那套西方范式越来越难与中国人真实的生活节奏与审美偏好对齐。

在中高端酒店市场,民族化困境尤为显著:本土品牌大多停留在“伪东方”表面,仅在西方框架上嫁接中式装饰;而国际品牌则因固守西方服务标准,始终“水土不服”,难以回应国人真实需求。二者均未触及东方文化的内核,使民族化沦为空谈。

更深层的矛盾,则在于酒店行业缺少对“民族化”的回答。所谓中国酒店的民族化,不在于增加多少东方元素,而是能否重建一套以中国人生活方式为中心的“酒店语言”。

《HOTELS》杂志2025年7/8月刊公布的全球酒店单一品牌客房数量排名:汉庭酒店Top1,全季酒店Top4

全季酒店的成功,完成了从 0 到 1 的破局——作为跻身全球前列的中国酒店品牌,它证明了东方人文的普世价值。

但华住的探索不止于此。如果说全季酒店完成了生活方式的普及,那么下一个东方品牌要完成的,是东方文化的深化。从“人文标杆”到“文化巅峰”之间的深化过程,正是中国酒店业急需供给侧改革的重要方向。

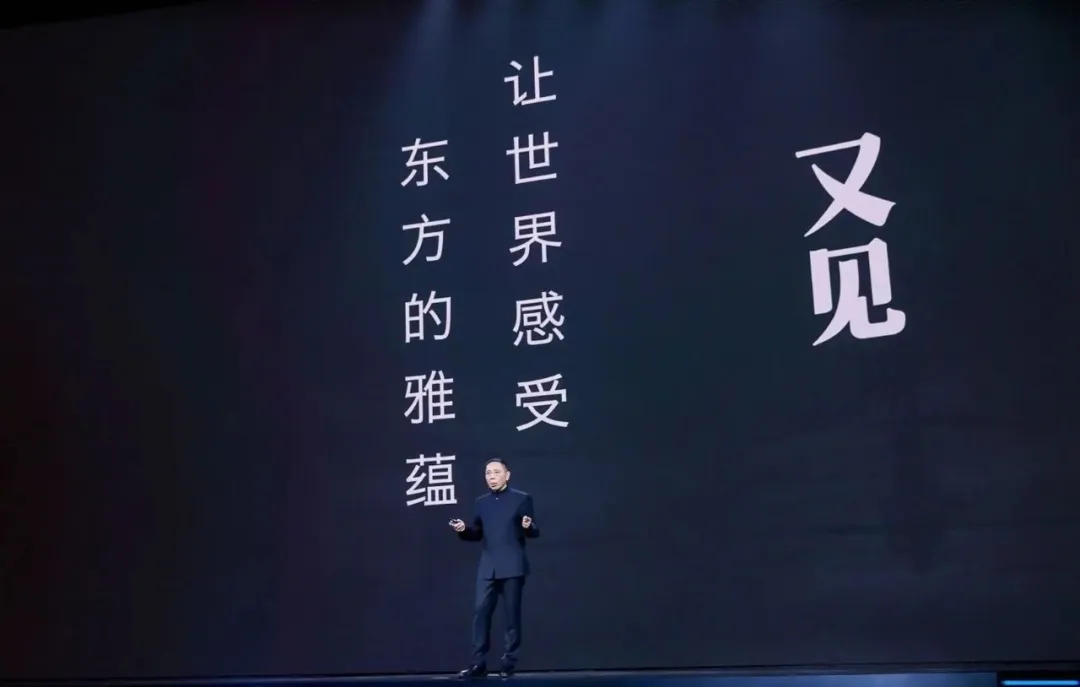

因此,全季大观应运而生。它并非横空出世,而是站在全季这个“巨人”的肩膀上,承接其海量用户与成熟经验,向“让世界感受东方的雅蕴”的更高目标发起的关键一跃。

全季大观又将如何完成中国酒店“民族化”

一切的民族化,本质上都是文化的表达,而文化的根基在于对世界的感知方式。

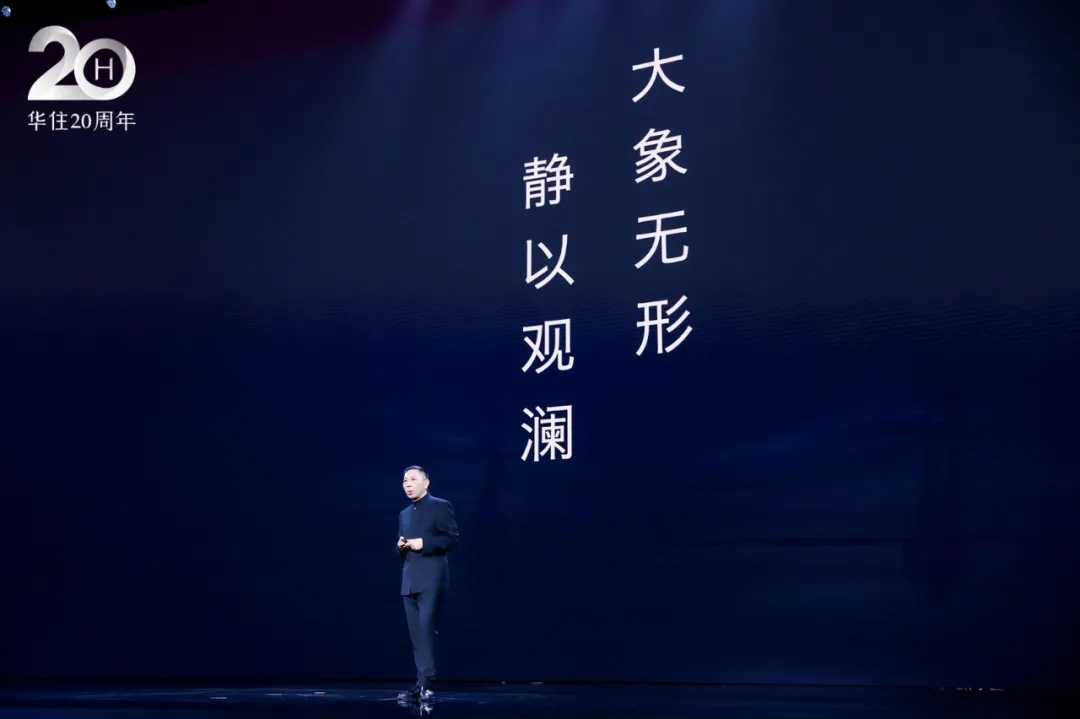

要理解全季大观的民族化,则必须要从它的品牌主张讲起——“大象无形,静以观澜”。

全季大观品牌主张:大象无形,静以观澜

“大象无形”出自《道德经》,所谓以无形兼容万象,讲的是道家“有无相生”的辩证思想。“静以观澜”出自《孟子·尽心上》的“观水有术,必观其澜”,强调的是一种静观万变、从容应对的人生态度。

合在一起,这八个字所表达的,正是一种东方文化对无形之美的推崇。不执着于具象,不依赖于外露的形式,而强调内在的秩序与自然的流动。

这就与当下许多标榜中式风格的酒店有着本质区别。市面上不少中高端本土酒店更多借助符号化的手段来表现东方意蕴,但多数流于表面,将仿古陈设作为装饰组合进现代酒店的框架中,而不是真正从文化底层思考。

全季大观则更讲究心境。大象无形、静以观澜,讲的其实就是中国人的心境,是中国人无论面对何种风浪,都能追求从容、沉静从而心安的状态。

这种可意会而难以言说的心境,恰恰是过去西方文化主导的中国酒店业所欠缺的。

西方人看待酒店,更多是功能优先,一切表达都是外显的。大堂高挑,前台醒目,路径笔直,空间被切分成明确的服务区域。这是一种工业标准体系下的产物,酒店更多是功能意义上的存在——供人吃饭、睡觉、开会、离开,流程清晰,但情绪无处安放。

全季大观更多代表的是一种东方式的思考。没有设计的张扬,更重视含蓄的结构和节奏,讲究留白和自然而然。你在这里看不到那些直白的中式符号,也看不到西式酒店那种割裂的功能分区,它甚至取消了传统的前台,隐于一角,不着痕迹。

不同的处理方式带来的感受是截然不同的。全季大观营造出的是一种宁静祥和的氛围,走进其中就能感受到一种忙碌旅途之外的安宁,让人不由得慢下脚步,松弛心情。

中国酒店民族化的要义或许也在于此,酒店语言的重构只是一方面,文化的讲述才是核心。

事实上,华住也并未给全季大观冠以“酒店”的后缀。在华住看来,全季大观更是一个全新的艺术文化体验空间。他们希望消费者们不仅能够享受高品质的体验,也能体验到中华文化的价值和独特的艺术审美,并融入到自己的生活中。

从“规模自信”到“文化自信”,一场正在发生的未来

今年 6 月,被誉为“硅谷精神之父”的凯文·凯利在中国出版了他的新作《2049》。他在书中写道:“未来的中国,不仅是制造业出口大国,更会是中华文化输出强国。”

现在,全季大观已经实现了独属于东方的中华审美表达,完成了中国酒店民族化的重塑。它能够承担起中华文化输出的重任、成为一个世界级品牌吗?

答案是毋庸置疑的。只有真正扎根于中国的酒店集团,才知道中国人住酒店到底在寻求什么。也正因为华住是本土的、民族的,才能真正做好属于中国人的民族酒店。

季琦说过,“确定性是这个时代最稀缺的东西。”过去二十年,华住用汉庭与全季两大品牌,为十四亿中国人构筑了旅途中的确定性,它们不仅跻身全球酒店业第一阵营,更完成了从“中国规模”到“世界级规模”的跨越;覆盖 19 国的网络与近 3 亿会员的华住会体系,织成了一张无法被复制的全球化信任网络。

数据排名由全球旅游业权威智库Skift发布

如今,华住将这份确定性从旅途延伸至文化。全季大观就是要为中国文化自信给予充足的踏实感,它不落符号,不浮于表面,而是以包罗万象的体验,最终为你我在纷繁世界中,给中国人心安与归属感。

全季大观也并非开疆拓土,而是顺理成章——为自己创造的庞大且高度认同的东方酒店体系,提供一个文化价值的制高点,承接他们从“住得安心”到“住出共鸣”的价值升级。

因此,这更标志着中国酒店业一个历史性转折点的到来:我们从 “规模自信” ,坚实有力地迈向了 “文化自信”。我们不再仅仅满足于成为世界酒店的“制造工厂”,更要成为东方审美及文化的“输出者”。

半个世纪前,贝聿铭的香山饭店,为中国现代建筑寻路;今天,全季大观将为中国酒店业开启的,是一个属于东方雅蕴的、波澜壮阔的新纪元。