“印度被打得满地找牙,巴基斯坦为什么袖手旁观?这波操作,属实让人看不懂!那么此话又如何说呢?”

这波操作要是放在1962年,别说吃瓜群众了,就连巴基斯坦军方自己估计都得半夜惊醒,猛拍脑门:机会都送到嘴边了,怎么就一口没咬下去?

当时中印在喜马拉雅山北麓打得天翻地覆,全世界都以为巴基斯坦会趁火打劫,结果人家愣是坐在那儿,开了一堆会、吵了一堆架、算了一堆账,最后……啥也没干。

说到这里,可能不少朋友会觉得:这不是怂吗?但别急着下结论。如果你真把自己代入到当年巴国决策层的位置,恐怕也会愁得睡不着觉。因为这个国家,从诞生那天起,就不是含着金钥匙,而是揣着一堆烂摊子。

1947年,英国人拍拍屁股走人,把英属印度按宗教一刀劈成两半,印度和巴基斯坦就此分家。表面看是“和平分手”,实则暗坑无数,那么此话又怎么讲呢?印度那边,政府班子、军队系统、财政架构一应俱全,直接无缝切换;而巴基斯坦呢?说白了,就是个临时拼凑的“创业团队” 没有央行,没有完整内阁,连国家地图都是边画边改。

军队更惨:原英印军队60多万人,巴方只分到不到10万,还大多是后勤、炊事、运输这类“非战斗人员”。首任总理叫,利亚卡特·阿里·汗,他曾苦笑着对身边人说:“我们是在用纸糊一个国家,你看看,像这种情况,还敢贸然出手吗?”这种开局,能不散架就算祖上积德了,哪还敢谈什么开疆拓土?您说是吧。

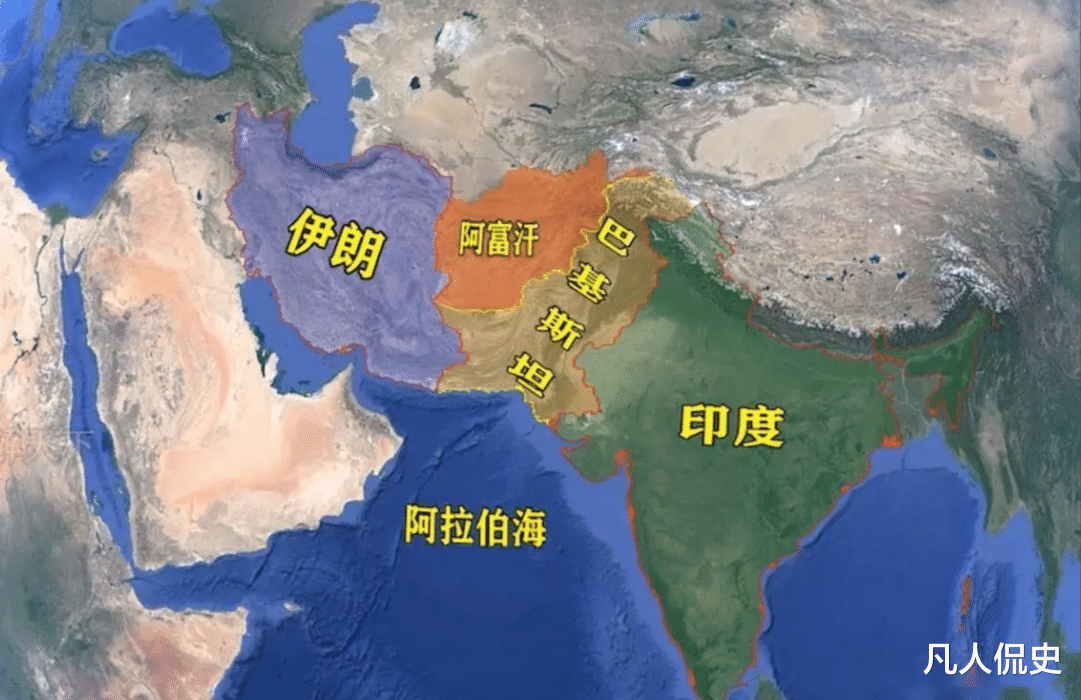

可偏偏,克什米尔这块地,又太让人眼红。它卡在中、印、巴、阿四国交界,战略位置堪称“南亚咽喉”,资源也不少。1947年,第一次印巴战争一打完,印度便拿走了五分之三的土地和四分之三的人口,巴基斯坦只捞到点边角料,说起来也真的是尴尬。当时全国上下憋着一股火,街头巷尾天天喊“收复克什米尔”,可现实很骨感,真打起来,根本不是对手,你能怎么办,骨头咬碎了往肚子里面咽。

1962年10月,中国对印发起自卫反击战,短短数十天,印军东线全线溃败,连新德里都开始挖防空洞、转移档案,显然他们根本不是我国的敌手。当时全世界屏住呼吸:巴基斯坦会不会出手?这可是几十年一遇的黄金窗口!机会真的是非常的难得!只要巴军从西线突入克什米尔,印度腹背受敌,极可能全线崩盘。

可结果呢?巴方不仅没出兵,连象征性的炮火试探都没放。吃瓜群众一脸问号:这是睡着了,还是压根没看新闻?

其实,巴国内部早就吵成一锅粥了,那么他们到底出了什么事情呢?军方主战派,尤其是陆军总司令穆萨·汗,激动得差点掀了会议桌:“现在不出手,难道等印度缓过劲来再打?如果现在出兵,至少能拿下大半个克什米尔!”可另一边,文官和财政顾问直接泼冷水:“醒醒吧!咱外汇储备才1.2亿美元,打三天就得断粮。再说了,东边那位‘兄弟’最近眼神都不对,万一咱们一开战,他立马宣布独立,怎么办?”

说到东巴(也就是今天的孟加拉国),这才是巴基斯坦真正的“心腹大患”,他们实力强大,不容小视。你可能想象不到,当时的巴基斯坦其实是个“地理奇迹” 西巴和东巴隔着1600公里,中间全是印度领土,活脱脱一个“被敌国拦腰斩断”的国家。再加上两边语言不通、文化迥异,连吃饭口味都南辕北辙。更要命的是,东巴人口占全国56%,出口创汇70%靠它产的黄麻,可国家预算、军费、高官职位,九成以上都流向西巴。东巴人私下早就怨声载道:“我们不是国家的一部分,是西巴的殖民地。”

所以综合来看,1962年这场仗,对巴基斯坦来说,根本不是“要不要打克什米尔”的问题,而是“打完之后国家还在不在”的生死抉择,因此他们才没有贸然出兵。一旦开战,东巴极可能趁机闹独立,到时候别说克什米尔了,整个国家都可能一分为二。这种赌注,谁敢下?搞不好,国家都没有了,你又找谁去说理?

更加值得一说的是,印度当时压根没给巴基斯坦“捡漏”的机会,为什么呢?尽管尼赫鲁在中印前线灰头土脸,但他对克什米尔的防守却一丝不松。情报显示,哪怕东线告急,印度在克什米尔仍部署了整整4个整编师、近6万精锐,坦克、火炮、防御工事一样不缺。巴方侦察后得出结论:印军在西线的战斗力几乎毫发无损。贸然进攻?那不是捡便宜,是往铁桶里跳。

于是,在反复权衡、彻夜争论之后,巴基斯坦高层做出了一个“理性却憋屈”的决定:按兵不动,静观其变。他们不是不想打,而是真的打不起、输不起。

回头看,这个选择或许让无数巴国民众失望,但从国家存续的角度看,未必是错。在1971年之时,第三次印巴战争爆发,东巴果然宣布独立,最终成了今天的孟加拉国。如果1962年就贸然开战,国家解体的时间,恐怕要提前整整十年。

说到底,国际政治从来不是热血动漫,没有主角光环,也没有“必胜剧本”。真正的决策者,往往要在理想与现实之间走钢丝,一边是民族情绪的烈火,一边是国家生存的冰水。巴基斯坦当年的选择,看似保守,实则是弱国在强邻环伺下的无奈自保。

对于此,您怎么看呢?

评论列表