在Linux系统的命令行操作中,rm命令(全称为“remove”)是最常用也最“危险”的命令之一。

它的核心功能是删除文件或目录,看似简单的操作背后,却隐藏着“一旦执行无法恢复”的风险——如果误删系统关键文件或重要数据,轻则导致程序崩溃,重则引发系统瘫痪,甚至造成不可挽回的数据损失。对于刚接触Linux的同学来说,掌握rm命令的安全使用方法,不仅是避免操作失误的关键,更是养成规范运维习惯的基础。

rm 命令的核心作用是删除文件和目录,其基本语法为:

rm [选项] 目标文件/目录其中“选项”是控制rm命令行为的关键,常见基础选项包括以下几种,不同选项的组合会直接影响删除效果,必须牢记区分:

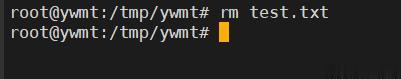

1. 删除文件:rm 文件名与-f选项普通删除文件:直接执行rm 文件名,会删除指定的单个或多个文件。例如删除当前目录下的test.txt文件,命令为:rm test.txt

执行后,Linux会默认提示“是否删除普通文件 test.txt?”(rm: remove regular file 'test.txt'?),需要输入y确认后才会执行删除,这是系统默认的“安全提醒”机制。

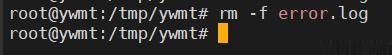

强制删除文件:若添加-f选项(f即“force”,强制),rm命令会跳过确认提示,直接删除文件,且不会报错(即使文件不存在)。例如强制删除error.log文件:rm -f error.log

该选项虽能提高操作效率,但风险极高——如果误输文件名(如将error.log输成error.log.bak),系统不会给出任何提醒,文件会直接被删除,因此非必要不建议随意使用-f。

2. 删除目录:必须搭配-r选项与删除文件不同,rm命令默认无法直接删除目录(文件夹),必须添加-r选项(r即“recursive”,递归),表示“递归删除目录及其包含的所有文件和子目录”。

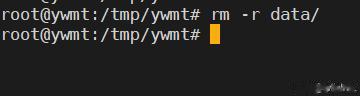

例如删除data目录及其所有内容:

rm -r data/

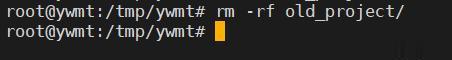

执行后,系统会逐一提示“是否删除目录中的文件/子目录”,需多次输入y确认;若希望强制删除目录且不提示,可组合-r与-f选项,即rm -rf 目录名,例如:

rm -rf old_project/

注意:rm -rf是Linux中“风险最高”的命令组合之一,它会无提示地强制删除目录及所有内容,一旦目录路径输错(如误写为系统根目录/),可能直接导致系统崩溃,必须严格谨慎使用。

3. 其他常用选项:-i与-v-i选项:i即“interactive”(交互),无论删除文件还是目录,都会强制弹出确认提示,比系统默认提示更严格。即使执行rm -i test.txt,也会要求确认,适合对操作安全性要求极高的场景(如处理重要数据时)。-v选项:v即“verbose”(详细输出),执行删除时会显示每个被删除文件/目录的路径,便于确认删除范围,避免“误删未察觉”。例如:rm -rv data/执行后会输出类似“removed 'data/file1.txt'”“removed directory 'data/'”的信息,清晰呈现删除过程。

rm 命令的“高危雷区”在了解基础用法后,我们必须明确rm命令的“高危操作场景”——这些场景下的误操作,可能直接导致系统损坏或数据永久丢失,即使是资深运维人员也会格外警惕,新手更要坚决规避。

1. 绝对禁止:rm -rf /与“根目录误删”/是Linux系统的“根目录”,包含系统所有核心文件(如/bin、/etc、/home等),若误执行rm -rf /(或类似的rm -rf /*),命令会无提示地删除根目录下所有文件和目录,直接导致系统瘫痪,且数据几乎无法恢复。

2. 避免用rm *批量删除*是Linux中的“通配符”,代表“当前目录下所有文件/目录”,若执行rm *,会删除当前目录下所有文件(不包含目录,除非搭配-r);若执行rm -rf *,则会删除当前目录下所有文件和目录。这种“批量删除”操作看似高效,但极易因“目录定位错误”导致误删——例如,若本意是删除/tmp目录下的临时文件,却在/home/user目录下执行rm -rf *,会直接删除该用户的所有个人数据(如文档、代码、配置文件),且无法恢复。

3. 避免find与rm直接联动在批量删除特定文件时,有些同学会用find命令查找文件后,通过管道(|)直接传递给rm命令,例如“删除所有后缀为.tmp的临时文件”,命令可能写为:

find / -name "*.tmp" | xargs rm -rf这种操作的风险在于:若find命令因权限问题或路径错误,误将系统关键文件(如/etc/passwd,用户密码文件)识别为“待删除文件”,rm命令会直接将其删除,导致系统用户认证失效,无法登录。