当华南理工大学提出,现阶段工作重点放在“打造学校高质量发展的新动能新优势,坚定不移向着全球百强大学全力攀登”,把挺进全球百强定为“十五五”期间最关键一步,许多人嗤之以鼻。

毋庸置疑,作为国内理工科强校,原“四大工学院”之一,华工的自有其优势。但挺进全球百强,恐怕不是那么容易的。

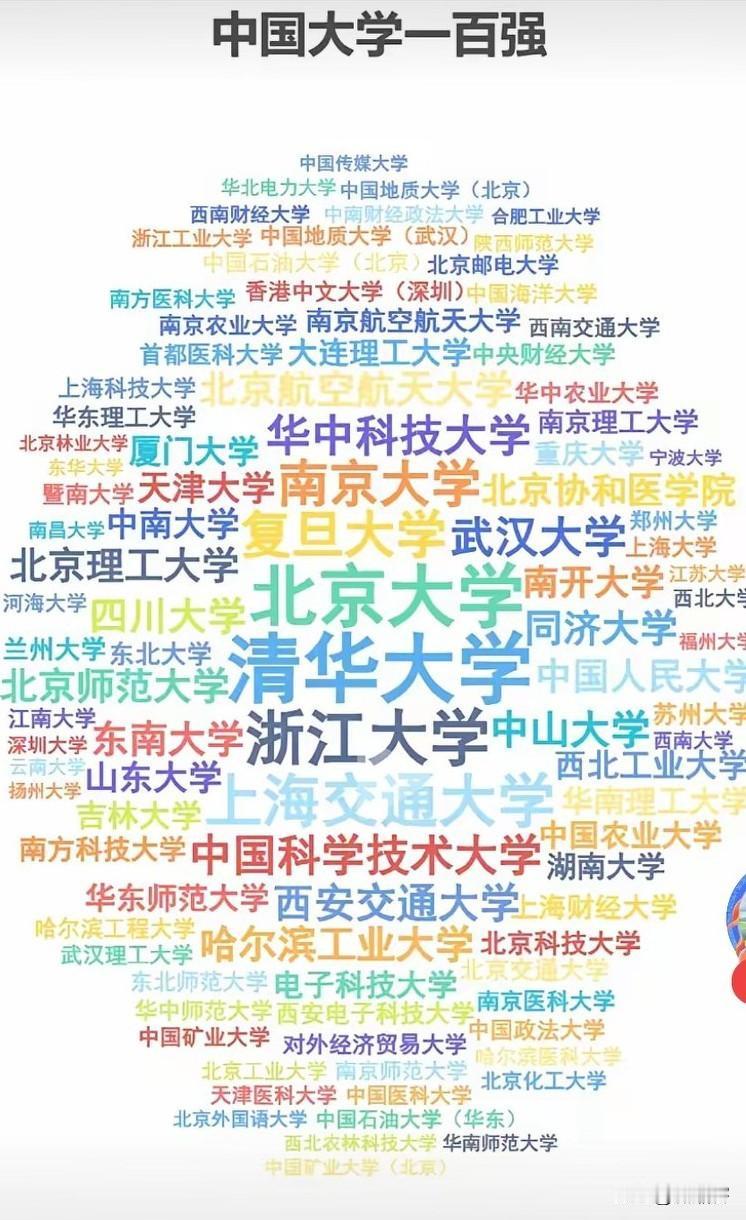

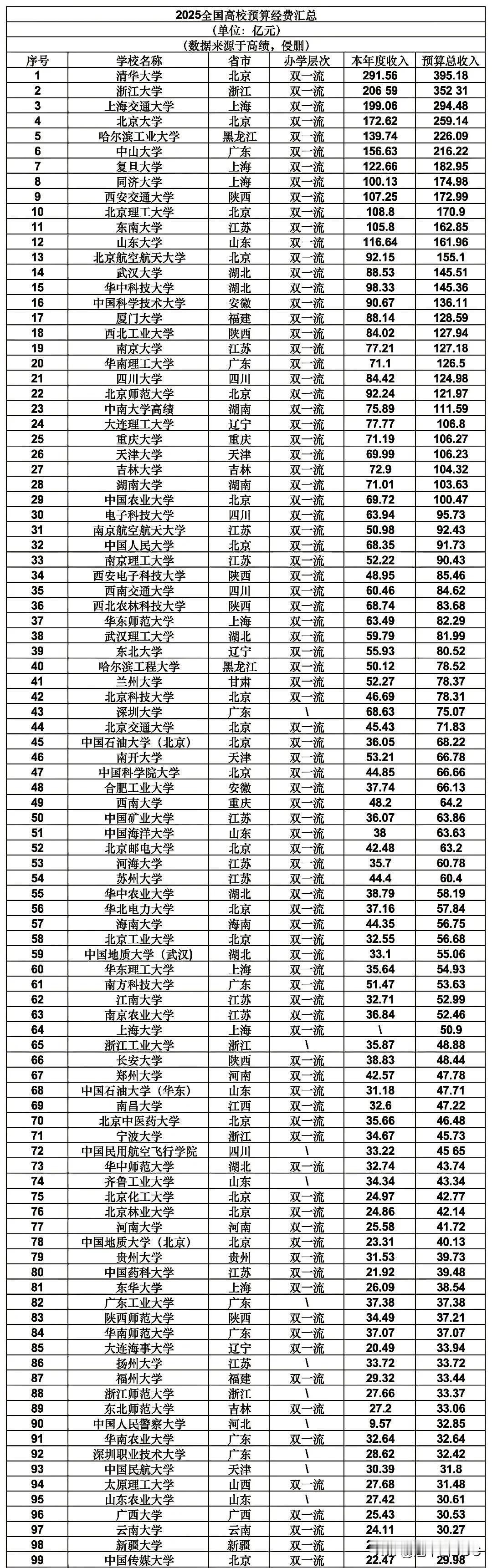

在主流世界大学排名中,中国高校的名次都在节节攀升,不管是国外机构主办的QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名、US News,还是国内的软科皆是如此。就拿2025年泰晤士高等教育世界大学排名来说,清华大学、北京大学跻身前20强,“华东五校”也纷纷跻身全球百强。

换而言之,华工剑指全球百强,就是要快速达到如今“华东五校”的水平,这究竟是名校的责任担当,还是好高骛远、异想天开?

华南理工大学

百年筑就“华工”精神建国之后,为了培养更多专业人才,国内掀起了轰轰烈烈的“全国院系大调整”,许多实力雄厚的行业特色院校就是在那个时候组建起来的,华南理工大学就是其中一个。

1952年,原广东工业专业学校、中山大学工学院、岭南大学理工学院、华南联合大学理工学院等院校的土木、机械、机电等相关学科,以及湖南大学等5所院校的化工专业,合并成为“华南工学院”。学校经过数十年的发展,数次分分合合,在1988年更名为华南理工大学。

华工的主校区在广州五山,为原国立中山大学校址,因此华工曾经把中山大学列为主要源头;后来经过重新溯源,华工把原广东工业专业学校的起源,即广东省立第一甲种工业学校列为最早的源头,确定学校的创办时间为1918年1月。

华工五山校区一角

不管是原中山大学,还是广东省立第一甲种工业学校,都诞生于20世纪初那个民族蒙难、救亡图存的年代。学校坚信教育能为革命注入新鲜血液,培养了许多高擎理想信念的火炬的先进青年,华南地区系统传播马克思主义第一人的杨匏安、中国共产党第一任“审计长”阮啸仙等,都从这里走上了为民族独立、国家复兴而奋斗的征程。

重新组建的华工,又肩负着培养一流工程师的使命,作为“四大工学院”之一被寄予厚望,将理工类学科的优势进一步放大。“中国微波之父”林为干、“珠峰测高第一人”陈永龄、“海陆空专家”罗明燏等人,都曾在此传道授业,为百废待兴的新中国培养了大批精英之才。

师生们筚路蓝缕,以启山林,收获累累硕果。国内第一台俄汉翻译电子计算机,华南第一台模拟电子计算机、第一台程控铣床、第一台电子显微镜等无数尖端科技成果均诞生于此,成就了华工作为华南地区教育和学术重镇的地位。

百年风雨兼程,铸就了华工深厚的文化底蕴和家国情怀;七十个春秋艰苦卓绝的追求,使华工沉淀了敢为人先、敢于开拓创新的精神,激励着一代又一代的华工师生。

俯瞰华工五山校区

传统理工强校引领新工科今天的华工,是广东“双子星”院校之一,是“985工程院校”,也是“双一流”建设的实力担当,长期作为华南第一理工院校备受青睐。

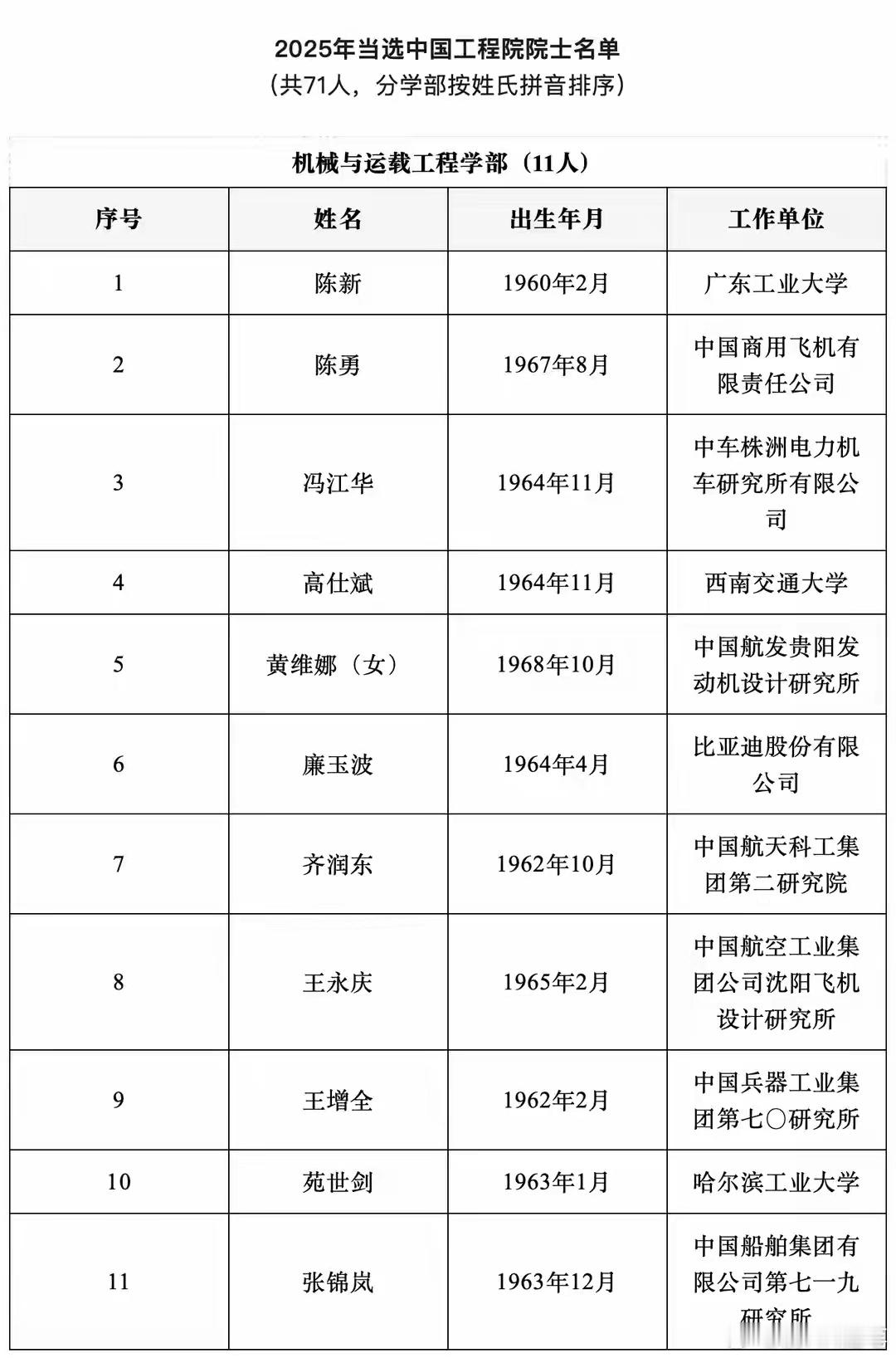

中大的文理、医学更加突出,而华工则是工学类更强,甚至在中大重新合并中山医学院之前,华工的综合实力能与中大平起平坐。华工有全职两院院士9位,建有国家级科研平台29个,部省级科研平台231,数量位居全国高校前列、广东高校首位。

目前,华工有三大校区:本部五山校区以学校传统优势学科为主,包括数学、机械、轻工、电子信息等;大学城校区以人文社科类专业为主,同时布局了计算机、软件、生物工程等工科专业;国际校区则全部为热门且充满活力的新工科,也是国内唯一一个全部为新工科专业的大学校区。

这种“同城一校三区”高水平办学的办学格局,凸显的是华工进一步提升传统优势学科水平,大力发展人文社科类专业,引领“新工科”发展的核心思想。对于一个传统理工强校来说,或许是一个值得借鉴的策略。

华工国际校区

长期以来,华工最具优势的学科,是传统工学学科。

在第四轮学科评估中,华工的轻工技术与工程获评A+,机械工程、材料科学与工程、建筑学、化学工程与技术、环境科学与工程、食品科学与工程、管理科学与工程等7个学科为A-;在“双一流”工程中,华工有化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程等4个学科入选“世界一流学科”建设名单。

华工最具优势的轻工技术与工程,由中国工程院院士陈克复等人领衔,创建了制浆造纸工程国家重点实验室、造纸与污染控制国家工程研究中心等国家级平台,曾斩获广东省第一个国家科学技术奖一等奖;

而作为“建筑老八校”之一,华工的建筑学实力雄厚,有中国科学院院士吴硕贤、中国工程院院士何镜堂院士坐镇,创建有亚热带建筑与城市科学全国重点实验室;

在中国科学院院士曹镛、马於光等人的带领下,华工在新型材料领域的研究也走在行业前列,发光材料与器件全国重点实验室、国家金属材料近净成形工程技术研究中心、聚合物新型成型装备国家工程研究中心等国家级平台都是华工在材料科学与工程学科领域的独特优势。

制浆造纸工程国家重点实验室

此外,华工在机械、电力领域的优势也十分明显,院士、国家科研平台的双重加持,都赋予了华工在这些传统学科领域的强大竞争力。如今,华工也在不断强化新工科领域的优势,投入优质资源,引进一流人才。

在新成立的广州国际校区中,华工创建了生物医学科学与工程、吴贤铭智能工程学院、前沿软物质学院、微电子学院、未来技术学院、海洋科学与工程学院,面向当前竞争激烈、人才需求量大的人工智能、新材料、微电子、智能制造等领域,开设相应专业。

在国际校区,以教学为重点的“学院”和以“科研”为核心的研究院齐头并进,包括国际无机膜领域主要奠基人之一、德国科学院院士Jürgen Caro等多位国际顶尖学术带头人齐聚,势必在未来科技竞争中赢得一席之地。

华工也因此成为国内12所建设未来技术学院的院校之一,也是广东省唯一一所。同时,华工也凭借在新工科建设上的佳绩,成为第二批国家卓越工程师学院建设高校。

陈克复院士(右二)团队

华工模式创新不止七十余年来的专注与孜孜不倦的追求,练就了华工在工程学领域开拓创新的内核,以及所向披靡的实力。但这种优势,绝不仅仅停留在书本上或理论研究层面。当改革开放的春风吹来,广东掀起创业热潮,地处广州的华工便自觉将自身在学术上的优势与大湾区产业发展深度融合。

早在上世纪末,华工就率先系统提出培养创新、创造、创业的“三创型”人才培养目标,不断推动产学研深度融合人才培养,发展至今已经成为备受赞誉的“华工模式”。

华工师生的创新意识,是刻在骨子里的,不仅要学以致用,还要能转化成先进生产力。

自2009年中国专利奖改制以来,华工获中国专利奖总数达59项(2025年数据),其中以第一专利权人获奖52项,排名全国高校首位,专利技术转让指标排名全国高校第一。华工人的创新能力,由此可见一斑。

华工大学城校区

在大湾区的创业圈中,华工无线电技术专业50177“超级班”依然令人拍手称赞:华工的1997级无线电技术专业,培养了中国彩电三巨头:创维集团创始人黄宏生、TCL董事长李东生和康佳集团前总裁陈伟荣,时至今日他们依然活跃在中国彩电产业的最前沿。

在经济发展的新时期,华工在新能源车领域更是百花齐放,几乎缔造了国内新能源产业的半壁江山:宁德时代的曾毓群、小鹏汽车的何小鹏、亿纬锂能的刘金成、广汽集团的曾庆洪……就连何小鹏都直言:“如果你是华南理工大学毕业的学生,你想要造车的话,只要在校友群里吱一声,学长们就已经帮你把供应链搞定了”。

华工人的创业自信,来自于顶尖的专业实力,更来自于行业巨头遍布校友圈。据不完全统计,仅大湾区由华工校友创办的上市公司或大型企业就有近200家;A股上市公司的董事长本科毕业高校,华工排名全国第四,仅次于清华、北大和浙大……这些数据,还在不断上涨。

近五届中国专利奖获奖高校前10强

剑指“全球百强”华工自有其独一无二之处,或许这就是学校提出要“挺进全球百强”的底气。不过,客观上来看,华工距离这个目标还很遥远。

不管是在“双一流”学科的数量、学科评估的结果,还是两院院士等顶尖人才的数量、国家级科研平台、在“国家三大奖”的表现,华工与“华东五校”在当前的水平是不可同日而语的。

毋庸置疑,华工在计算机、电子、信息、医学、生物医学等备受关注的学科领域,还有很大的发展空间,这些领域的院士级学术带头人不足、在“国家三大奖”中的成果略少、国家级科研平台的数量偏低,都是不可忽视的“短板”。

扬长补短,发展新优势学科,不仅是对标“全球百强”的需要,更是华工要进一步提升综合办学水平,跻身国内一流大学的必经之路。

评论列表