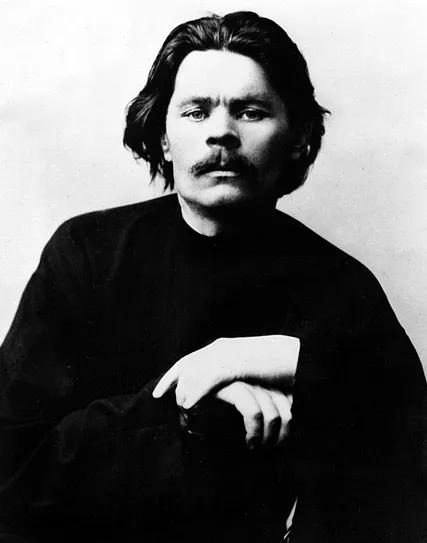

1933年5月19日,莫斯科车站挤满了欢迎的人群。当65岁的高尔基走下火车时,少先队员献花,《真理报》记者围堵,斯大林派来的特使全程陪同。这位被誉为“无产阶级文学之父”的文豪,在流亡12年后终于重返祖国,享尽无上荣光。

可鲜为人知的是,此后6年直到病逝,高尔基却在日记里反复写下:“我像个陌生人,游荡在这片土地上。”他住着斯大林特批的豪华别墅,却被禁止自由发表文章;他顶着“国家象征”的头衔,却无力阻止好友被逮捕。

这位呼唤革命的“海燕”,为何归国后反倒成了苏联的“外国人”?这背后藏着权力与文学的博弈,更写满理想主义的破碎。

流亡的伏笔

流亡的伏笔高尔基与苏联的隔阂,早在十月革命后就已埋下。1917年,当他在《新生活报》连发80余篇文章抨击布尔什维克时,就注定了他与新生政权的裂痕。

当时的高尔基坚信,革命不应以摧毁文化为代价。1918年,契卡(肃反委员会)大规模逮捕知识分子,连诗人古米廖夫都因“莫须有”的叛国罪入狱。高尔基发疯似的奔走营救,联合文学界人士上书请愿,甚至以“孩子是我的私生子”为由,为贫困的知识分子家属申请口粮。可他的努力在政权巩固的需求面前不堪一击,古米廖夫最终还是被处决。

1921年的饥荒成了压垮骆驼的最后一根稻草,为救助伏尔加流域的灾民,高尔基牵头成立饥荒救济委员会,联合各党派名流向西方呼吁援助。美国救济署最终提供了6156万美元的物资,救助近千万人。

但当委员会提出派代表团监督物资分配时,列宁警觉起来。他绝不允许非布尔什维克势力借救济干预政权。最终,政府解散委员会,逮捕了所有非党成员,而列宁则以“出国疗养”为由,催促高尔基尽快离开苏联。

“在这儿,我的善良只是徒劳。”1921年10月,高尔基带着失望登上了前往意大利的船。他不会想到,这一去就是12年,而祖国早已在他缺席的岁月里变得陌生。

斯大林的“蜜糖陷阱”

斯大林的“蜜糖陷阱”1928年,流亡意大利的高尔基收到了来自苏联的“甜蜜邀请”。斯大林正需要一位享誉世界的文人塑造政权形象,而高尔基恰好是最佳人选。

为了打动他,斯大林发动了全国性的“劝归运动”:各地学校组织学生写信,工厂工人联名请愿,《真理报》连篇累牍刊登致敬文章。更诱人的是实际礼遇,斯大林承诺为他建造别墅,配备专属医生和厨师,还允许他自由开展文学活动。

此时的高尔基在西欧也处境尴尬:意大利政府派厨子监视他,西方知识分子视他为“苏联异类”,孤独感让他愈发怀念故土。

1933年,高尔基终于下定决心回国。可刚踏上苏联土地,他就发现所谓的“自由”全是幻象。斯大林给他的第一份“任务”,就是为索洛维茨基劳改营辩护。

此前,一名逃犯出版《地狱岛》,揭露劳改营的残酷真相,引发国际舆论哗然。高尔基明知真相,他收到过无数囚犯的匿名求救信,但在权力压力下,还是写下了违心的报告。

他在文章中宣称:“劳改营里的犯人生活幸福,管理人员像文化工作者般改造他们。”甚至赞扬这是“斯大林创造的无产阶级人道主义”。这场表演让他赢得了斯大林的信任,却彻底失去了知识分子的尊重。就像罗曼·罗兰在日记里写的:“这头老熊被缠上桂冠,灵魂却满是忧郁。”

言论的囚笼

言论的囚笼高尔基的“外来者”困境,首先体现在被彻底限制的言论自由上。这位以笔为剑的作家,回国后竟成了“失语者”。

1933年,他读到《联共(布)党史简明教程》的初稿,立刻写信给卡冈诺维奇提出异议:“称托洛茨基为‘最可恶的孟什维克’,读者会问:这样的人为何能进领导层?”他恳请修改对布哈林、季诺维也夫的评价,却石沉大海。

更让他寒心的是,1935年《真理报》发表文章,骂他是“文学的腐败物”,只因他支持出版陀思妥耶夫斯基的《群魔》。高尔基写了反驳文章,却被报社扣押。此时的《真理报》主编是斯大林的前秘书,扣压文章显然是最高指示。

他试图创办文学杂志《我们的成就》,想为创作者保留一块阵地,却发现每篇稿件都要经过严格审查。有位青年作家写了篇讽刺浮夸风的小说,稿子刚送到编辑部,就被保安人员没收。高尔基质问审查官员,得到的答复是:“这样的文章会影响革命士气。”

1935年,基洛夫遇刺后,大逮捕席卷全国。高尔基再也无法沉默,他写信给斯大林抗议:“这是国家恐怖,会毁掉我们的根基!”可斯大林只回了一句话:“你不懂阶级斗争的残酷。”当他提出想回意大利养病时,更是直接被拒绝。那个“来去自由”的承诺,早已成了空头支票。

精神的孤岛

精神的孤岛如果说言论受限是外在枷锁,那么精神上的孤立则让高尔基彻底成了“外人”。他坚守的文学理想,在极左思潮下早已过时。

回国后,他发现苏联文学成了政治的附庸。“拉普”(俄罗斯无产阶级作家协会)垄断了文坛,他们打着“阶级斗争”的旗号,批判一切非功利性创作。高尔基却公开赞扬普里什文等被攻击的作家,称他们是“俄国仅有的一流作家”。

1928年,他更是在《真理报》为巴别尔鸣不平,骑兵军长布琼尼痛骂《骑兵军》“丑化红军”,高尔基反驳:“巴别尔美化了战士的内心,比果戈理更真实。”这场论战让他得罪了军方,却没能改变巴别尔的命运。1940年,这位作家还是被处决。

他试图延续保护知识分子的习惯,却发现自己早已无能为力。1936年,老友霍达谢维奇因批评时政被流放,高尔基想求情却连斯大林的面都见不到。看着昔日好友一个个消失在肃反浪潮中,他在日记里写道:“我就像个看客,眼睁睁看着悲剧发生。”

更讽刺的是,他晚年创作的《克里姆·萨姆金的一生》,竟成了对自己的隐喻。小说主人公萨姆金是个随波逐流的知识分子,在革命浪潮中沦为旁观者,最终在群众集会中被踩死。高尔基借这个角色批判精神空虚的市侩,却没想到自己也成了“革命的旁观者”。

“异乡人”的终局

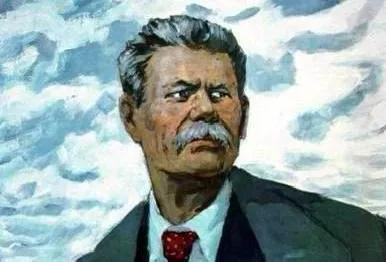

“异乡人”的终局1936年6月18日,高尔基在别墅突然病逝。官方宣布是肺炎恶化,但民间一直流传着“毒杀”的说法。毕竟他的儿子马克西姆在前一年离奇去世,而负责治疗他的医生后来被处决。

无论真相如何,高尔基的晚年早已是一场悲剧。他回国时渴望“影响这个国家,阻止蠢事发生”,却最终成了权力的装饰品;他想做连接文学与革命的桥梁,却被两者同时抛弃。

斯大林在他的葬礼上致悼词,称他为“列宁最忠实的战友”,可这份赞誉比任何诋毁都更像讽刺。那个曾痛骂布尔什维克“毁掉祖国”的作家,终究被塑造成了政权的傀儡。

多年后,当他的日记和书信被解密,人们才读懂他的孤独。1935年他写给罗曼·罗兰的信里有这样一句话:“我热爱这片土地,却不再认识它;我被所有人尊敬,却没有一个真正的朋友。”

参考文献

光明网:《高尔基的最后二十年》,《文摘报》2012年8月4日。

文发社:《高尔基为何回国,他与斯大林又有怎样的关系,一文带你一探究竟》,2023年3月9日。