1938年3月2日,八路军115师在一天之内,接连遭遇了两场严重的乌龙事件。

先是林师长在路过山西千家庄时,被晋绥军哨兵王潞生开枪误伤,子弹从背部射入,穿过肺部,还打断了一根肋骨。因为伤势过重,林师长在接受抢救后,便由警卫连护送前往延安医治。

再是同日午夜24时,毛主席发出两封电报。第一封给罗荣桓,嘱咐“林之职务暂时由你兼代”。第二封呈送第二战区司令部,通报正式任命罗荣桓为115师代师长。

然而第二战区收到电报后,却复电言明,说司令部早在18时左右,就已经收到了八路军传来的任命文件,内容是“由第343旅旅长陈光代理师长”,命令已经核准下发,来不及再做更改。

是谁拥有如此权限,能在没有请示延安的情况下,直接任命八路军的师级干部?罗荣桓意外错失师长,陈光临危受命,又对115师抗战造成了怎样的影响?对于这场戏剧性的风波,毛主席最后又该如何救场?

一、乌龙电报:是意外事件,还是战略分歧那封抢在毛主席之前发出的电报,是一封联名电,署名人有两个:朱德和彭德怀。但按规制,即便是八路军的正副指挥,也没有权限直接任免军中高级干部。一向稳重的朱老总,这次为何要越级行事?

因为军情如火,根本来不及。

2月28日,日军在占领山西重镇临汾后,立即分兵两路,一路继续扫荡晋南,另一路以第11师团主力5000余人西进大宁,想要抢占黄河东岸渡口马头关,进而过河入陕,直取延安。

为了保卫延安,毛主席急令115师主力西移,转入隰县、午城、大宁地区集结布防。林师长为此制定了一个大胆的作战计划,他要以343旅长途奔袭至吕梁山腹地,在午城设下埋伏,聚歼进犯之敌。

但谁又能料到,就是在率领司令部转移的途中,林师长被晋绥军误伤。而此时115师已经进入了预定的作战位置,离原定的战役发起时间也仅剩10天。大战在即,主帅之位空缺,这朱德如何不急?

按常理,师级干部的任命,肯定要经延安开会讨论决定,更何况115师作为八路军头号主力,师长人选更应该慎之又慎。但此时朱德身处前线,正紧赶慢赶和日军抢时间,而且林师长负伤的消息一旦发酵,部队士气肯定也会大受打击。事急从权,他便和彭德怀商议,直接由343旅旅长陈光代理师长,并立即接手午城战役的指挥权。

当然,火线提拔陈光,不仅是形势所迫,也是因为站在朱德的角度来看,陈光确实是115师代理师长的最佳人选,甚至是唯一人选。

在115师师旅一级干部中,副师长聂荣臻早在1937年就去了五台山,在那带着3000人马开辟晋察冀根据地。参谋长周昆2月初去第2战区司令部开会,结果回来的路上不知所踪,成了一个谜。而徐海东的344旅,也暂时归属八路军总部直管,暂时难以赶回前线。

三位老资格都不在,最后剩下的师长候选人只有两个:师政治部主任罗荣桓、343旅旅长陈光。

那为什么选择陈光而不是罗荣桓?

答案其实也很简单,因为光看履历,陈光显然比罗荣桓更合适。

他是赤卫队队长出身,编入红军后,一直都是指挥主力作战,从特务连连长到师长,陈光只用了7年。长征后,他更是代理过红一军团的军团长,当时也是接替的林师长。论过往职务,在八路军几个旅长中,只有徐海东能与他比肩。而要论资历和战功,双红一的陈光也是名列前茅。

不管是论资排辈,还是单讲军事能力,陈光当这个代理师长都是众望所归。而且哪怕是陈光不在,朱德和彭德怀也大概率会选择越级提拔,在杨得志、杨成武、李天佑这些团级干部中选一位师长,或者从八路军总部派一个去。至于罗荣桓,可能压根不在考虑之列,毕竟在多数同袍眼中,罗荣桓都只是一个纯粹的“文官”。

罗荣桓自秋收起义起就跟着毛主席,从1927年的特务连党代表,到1937年的115师政治部主任,在这十年之间,罗荣桓从未担任过军事主官,一直都是从事政工工作。抗战开始后,他基本上是带着一个师政治部到处跑,主抓部队的思想教育和宣传工作,指挥经验更是挂零。

师长不会打仗,岂不是玩笑?

其实包括在聂荣臻离开后,林师长在讨论新任政委人选时,也觉得罗荣桓不合适,认为其不能帮助自己分担军事指挥的重任,因此曾多次提出让延安另择贤能。

正是基于这种惯性思维,在得知毛主席的代理师长第一人选是罗荣桓时,很多指战员都不能理解,为何115师能打的战将那么多,主席却偏要器重一个带着眼镜的文弱书生?

二、平型关大捷:胜在战术,差在战略朱德和彭德怀都是纯粹的军人,自抗战开打后,他们就坚持要集中力量,以歼灭大量日军为目标。而陈光作为115师的头号战将,打法凶悍,威望又高,在内部被评价为“我军有数的军事人才之一”,自然是师长的最佳选择。

但毛主席并不认同这种思路,早在1937年8月的洛川会议上,他就曾深刻分析过中国的抗战形势,认为抗日战争急不得,局部战役的胜利无法决定最终胜负。要拖垮日军,唯一的办法就是持久战,所以八路军应“坚持独立自主的山地游击战争”,在敌后广泛建立根据地。

但在当时,这番言论并未得到多数人的认同。在会上,林师长最先提出不同意见,他认为八路军官兵经过土地革命的历练,已经掌握了成熟的运动战经验,所以应该主动出击,去寻求与日军展开“大兵团作战”,至于打游击,则属于战术退步的表现。

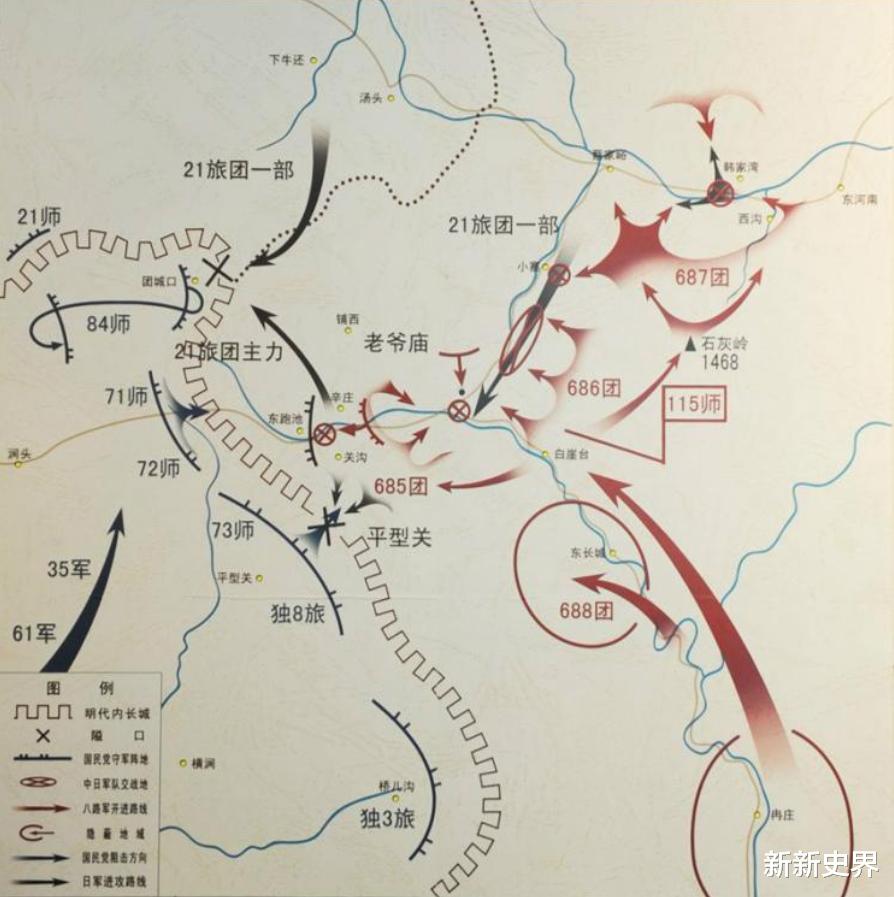

也正是在这种思路的影响下,洛川会议仅半个月后,林师长的请战书就送了过来,他提出要用1个旅的兵力在平型关袭击日军,以配合晋绥军的正面抗战。

两种战略之争,在当时已成争锋相对之势。

一开始毛主席还想再劝,复电说:

“我军应坚持既定方针,用游击战斗配合友军作战,此方针在京与蒋、何决定,基本不应动此方针。八路军此时是支队性质,不起决战的决定作用,但如果部署得当,能在华北地区,主要是在陕西,起支持游击战争的决定作用。”

但林师长请战的意愿非常坚决,再次强调平型关战役的必要性:

“目前军民正在看我军直接参战,如我参战兵力太少,则有失众望。目前须以打仗、捉俘虏,来提高军民抗战信心,提高我军威信。”

不仅是林师长个人,115师多数将领,包括时任343旅旅长的陈光,都是连番请战。为了不打击士气,主席最后还是选择了妥协,同意暂时将部队集中起来打大仗。

然而平型关战役的结果,又确如毛主席所料。这是一场胜仗,也是一场惨胜,115师伤亡600余人,损失的都是经历过长征的红军老兵。此外,战役过程中,作为盟友的晋绥军表现极为差劲,先是坐山观虎斗,之后阵地又被突围的日军残部冲垮,气得林师长痛斥“他们的指挥真笨极了”。

此战过后,林师长终于明白了毛主席提出的两个概念,一个是“山地游击”,一个是“独立自主”。在当时的形势下,与日军正面交锋必是消耗战,得不偿失,而“大兵团作战”,光靠八路军一支部队,也根本无法实现。

在《平型关战斗的总结》中,林师长也特意提到了这一反思:

“八路军在目前兵力与技术条件下,基本上应以在敌后袭击其后路为主。断敌后方是我们阻敌前进争取持久的最好方法。如经常集中大的兵力与敌作运动战,是不适宜的。

让林师长这样的智将明白这个道理,尚且需要一场“惨胜”作为代价。如今走马换将,换上指挥风格更为激进,更富于进攻精神的陈光,毛主席难免会有忧虑。矛太锋利,就容易折断,115师的战斗力不应在大仗中被过快地消耗掉。

相比起来,罗荣桓的军事能力虽然没有经过验证,但他有两大优势,一是善于统筹全局,建设根据地是一把好手;二是他知人善用,能够广泛听取意见。115师要转变风格,挺进敌后积蓄力量,缺的就是这样稳重的帅才。

罗荣桓在抗战初期错失115师师长,也是毛主席耿耿于怀的一大遗憾。

三、经略山东:陈光难以服众,罗荣桓临危受命既然毛主席更看好罗荣桓,为何不换下陈光?毕竟朱德提拔陈光,起初也只是考虑让他暂时代理。

应该说毛主席对于这个问题,有更深层次的考虑。一来,他必须维护八路军对外形象的一致性,直接驳回正副指挥的人事任命,难免惹人议论。二来,林师长刚刚意外重伤,如果在陈光被任命代师长后,又立刻让罗荣桓接替他,那对于自尊心极强的陈光,乃至整个115师,都是一次重大的信任危机。

毛主席深知团结的重要性,尤其是在面对强大外敌之时。所以在陈光一事上,他展现出了非凡气度与耐心。既然木已成舟,那就不应再生事端。这种“沉默”本身,就是一种高超的领导艺术。

当然,115师危难之际,光靠一个陈光还是不足以撑起大局的。为此,毛主席及时做出了一些调整。他让罗荣桓接替政委,实际负责全面工作,而陈光则专心负责军事指挥。后来解放战争时期的华东野战军,陈毅和粟裕就是相同模式。

这种模式在115师,起初也收到了不错的效果。

接任代理师长后不久,陈光便指挥115师主力在吕梁山区,连续发起了三次漂亮的伏击战。他抓住日军在占领区兵力分散、防备空虚的弱点,先后在罗曲、午城、井沟地区设伏,痛击日军,三战三捷。

不过这一时期,陈光指挥的兵力也基本只有老部队343旅。直到后来115师奉命挺进山东,陈光身负的担子才逐渐重了起来。他在率领115师师部及685团进入鲁西平原后,先是与湖西地方武装合编,组建了苏鲁豫抗日支队。后又与张经武、黎玉的山东纵队、肖华的八路军东进抗日挺进纵队配合作战。

在山东,115师的任务不再是单一的行军打仗,而是要在一个全新的,情况极为复杂的环境中扎下根来。这里的斗争,是军事、政治、经济、文化的全方位较量。而以陈光的能力,显然无法应付如此复杂的形势。

陈光性格过于刚烈,习惯独断专行,与他人交往过于生硬,一旦遭遇挫折便患得患失,有名将的实力,却缺乏大将风度。在和友军配合作战,包括与朱瑞,黎玉等干部的相处中,他都是争锋相对,以至于山东部队的团结问题,一度连毛主席都束手无策,数次调解都没有起到效果。

面对内部存在的不团结,陈光凡事都是要争个高下,而在长期共事中,罗荣桓一方面尊重他,支持他工作,另一方面又宠辱不惊,以退为进,一切以大局为重。为了安抚地方干部,他甚至多次提出自己辞职,把职务让出去以平息风波。

陈光代理师长时间长达5年之久,却始终未能被“扶正”。一个“代”字始终如影随形,这既是对他军事功绩的肯定,也暗示着毛主席对他全面执掌一个战略区的能力,始终存有保留意见。

1941年7月,彭德怀、左权、罗瑞卿曾联名致电毛主席,认为鉴于山东问题严重,建议由滕代远任115师师长,陈光改任副师长。

滕代远也是政工干部出身,彭德怀提出让他取代陈光,应该说在个人观念上,也有了一个全面的改变。八路军要提拔干部,不再是单纯只讲“军事主导”,而是要向“军事政工全面主导”过渡,选择全能型的人才。

不过最后,滕代远认为自己难担重任,委婉拒绝。毛主席则是在多番调整后,最终坚定决心,成立新的山东军区,任命罗荣桓为军区司令兼任115师师长。而陈光则调回延安学习。

历经4年蹉跎后,山东八路军终于实现了一元化。

陈光在临行前,曾经诚恳且坦率地对身边工作的战友们说:

“几年来的实践证明,罗荣桓同志是正确的,希望你们今后在他的领导下,搞好团结,好好工作。”

而之后发生的事情,正好印证了毛主席的一句话:

“山东只用了一个罗荣桓,全局都活了!”

罗荣桓是毛主席军事思想的坚定落实者。挺进山东时,他曾将一只小皮箱交给秘书杨永松保管,里面除了一瓶药外,还有一本毛主席的《中国革命战争的战略问题》。这本书当时还未正式出版,红军大学印发的初稿纸质很差,印得模模糊糊,但上面却被罗荣桓多处圈点批注。

此书中,毛主席深刻地分析了中国的国情和中国革命战争的特点,将其作为研究中国革命战争的战略问题的出发点。这本书对罗荣桓的思想影响极大。在经略山东的过程中,罗荣桓作为军区的“总管家”,处理了诸多棘手的内外部矛盾。无论是军事上,还是根据地上,山东都是全国抗战的榜样。

毛主席没有用一道命令去纠正一次“乌龙式”的任命,而是用时间和实践,让最适合的人,在最适合的位置上,发挥了最大的作用。这不仅体现了毛主席对不同干部特点的深刻洞察,更展现了他着眼于中国革命长远利益的战略耐心。