打仗可以全家上吗?蜀汉就是这么干的。

三国乱世,是血与火的熔炉。有人权谋称王,有人坐等天下。

而在蜀汉,有三对父子从一开始就准备好了以命赴国。

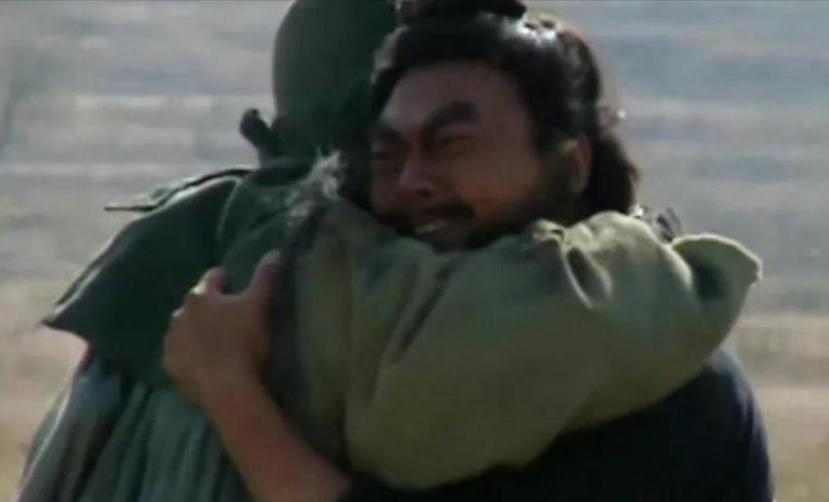

父亲血染沙场,儿子紧跟其后,用家族的忠烈,为国家续命。

他们不是戏文里虚构的“演义”人物,而是真实史书中鲜血淋漓的名字。

他们都死在战场——三人命丧东吴,三人葬身曹魏。一代为国捐躯,两代同赴黄泉,这是蜀汉独有的“父子军魂”。

这文章,我只说三对人,不多,一个字都不往外加。

第一对:关羽与关平——忠义双绝,但败落荆州

蜀汉的根,植于桃园三结义。

关羽 ,刘备的结义兄弟,被誉为“万人敌”。一手青龙偃月刀,斩颜良斩文丑,几乎撑起刘备在荆州的半壁江山。

但英雄也有失算时。关羽擅自发动襄樊之战,把曹操打得节节败退,也惹得吴国联合出兵背刺。

结果,荆州陷落,关羽败走麦城,城破被擒。吴将劝降,关羽冷笑不语,终引颈就戮。

与他一同阵亡的,是他的儿子——关平 。

真实身份,有争议。《三国演义》说是义子,《三国志》记作亲子。但无论是血脉还是亲情,关平都陪着关羽同生共死。

在败走麦城一线希望渺茫的时刻,没有独自逃命,而是誓死相随。

这不是一个年轻将领的英勇,而是关家一门忠义的延续。东吴斩之,荆州失守,两代皆殉,是蜀汉第一次真正的骨断筋折。

第二对:傅肜与傅佥——两战两死,不降就是最后的倔强

如果说关氏父子是蜀汉的“铁血担当”,傅肜和傅佥 就是那抹注定压不弯的脊梁。

刘备伐吴之战,火烧连营,八百里营寨烧成了灰。洛水边上,傅肜 不退反进,毅然断后。

那夜,他带着仅存的士卒血战到天明,最后孤身一人冲入敌阵战死。一句骂声:“吴狗!何有汉将军降者! ”成了后人铭记的烈语。

傅肜死后,其子傅佥 也没活成一个官宦子弟。

多年后,蜀国大厦将倾。曹魏钟会大军压境,傅佥死守阳安关。

副将蒋舒诱其出战,实则投降敌营,泄露城中兵力。傅佥自知被算计,依旧力战不降。城破,孤军突围,他仍选择了战死,而非投降。

司马炎——灭蜀的晋武帝,后来亲自评价道:父子皆死,不顾生死,天下之忠义一也。

面对强敌,父子两代,没有花言巧语,没有野心权谋,唯一留下的,是战死与不降。

第三对:诸葛瞻与诸葛尚——天妒英才,家教不传基因

如果说前两对是武将出身,那这对,则是智者之家。

诸葛瞻 ,诸葛亮之子,自幼被视为“凤雏之后”。但人生并不公平,老父死时他才八岁,再聪明也学不来锦囊妙计。

263年,邓艾偷渡阴平,突袭成都。刘禅仓促出兵,让诸葛瞻领军阻挡。那一刻,他是全蜀的希望。

黄权之子黄崇劝他据险死守,继承父辈经验,用远程补给拖垮敌军。但诸葛瞻不上道,中了邓艾的激将,不顾全局,仓促出城应战,终在绵竹兵败。

临死前,他知道自己既辜负了祖父名望,也毁掉了蜀汉最后屏障。

最心碎的是他的儿子——诸葛尚 ,年仅十八。有人劝他投降,他却说出一句惊人的话:

“父子荷国厚恩,不斩黄皓致败国,何面活着? ” 然后扬刀冲入敌阵,生死不归。

这是诸葛家真正的悲剧。

不是智谋不够,而是把希望和责任都压在一个末世之子肩上,崩溃是必然的。

但是,从祖父到父亲到自己,他们都没有背叛过“蜀”这个名字 。

那么,为什么这三对父子能做到“全部战死、无一投降”?

这不是偶然,也不是盲目忠义。

先看时代背景。蜀汉本就是从夹缝中生出来的政权,资源不及魏吴,靠的是人心。

刘备带着“皇叔正统”的旗号,从零开始打天下,麾下所收多是誓死追随的血性之士。

环境恶劣,就更容易打出真感情。

再者,蜀汉后来期虽无策略高人,但忠臣辈出,正说明制度虽然腐败,但家风仍在。关、傅、诸葛三家两代人,所传不是财富,是“要死就一起死”。

这,才真正让他们和那些为了升迁、为了赏赐、为了保命而“战”的人划清了界限。

叫人唏嘘的是——“忠烈”这两个字,看着闪光,其实背后藏着的是碾压世代的绝望。

从关羽执掌荆州之重,到傅肜断后之义,再到诸葛尚冲阵之死,这三对父子,在蜀汉没落的三次关键节点,用自己的命,去填那个已经塌陷的国家机器。

他们都没能挡住失败,却都挡住了背叛。这,才是最大的底色。

如今,多少人记得诸葛亮,却忘了诸葛尚?多少人尊关羽为战神,却不知道关平也死在一旁?

所谓“战将父子”,真正的悲壮,不在于他们是否赢得了战争,而在于——他们知道一定会败,仍然毫无保留地死在阵前。

这,才叫忠烈。