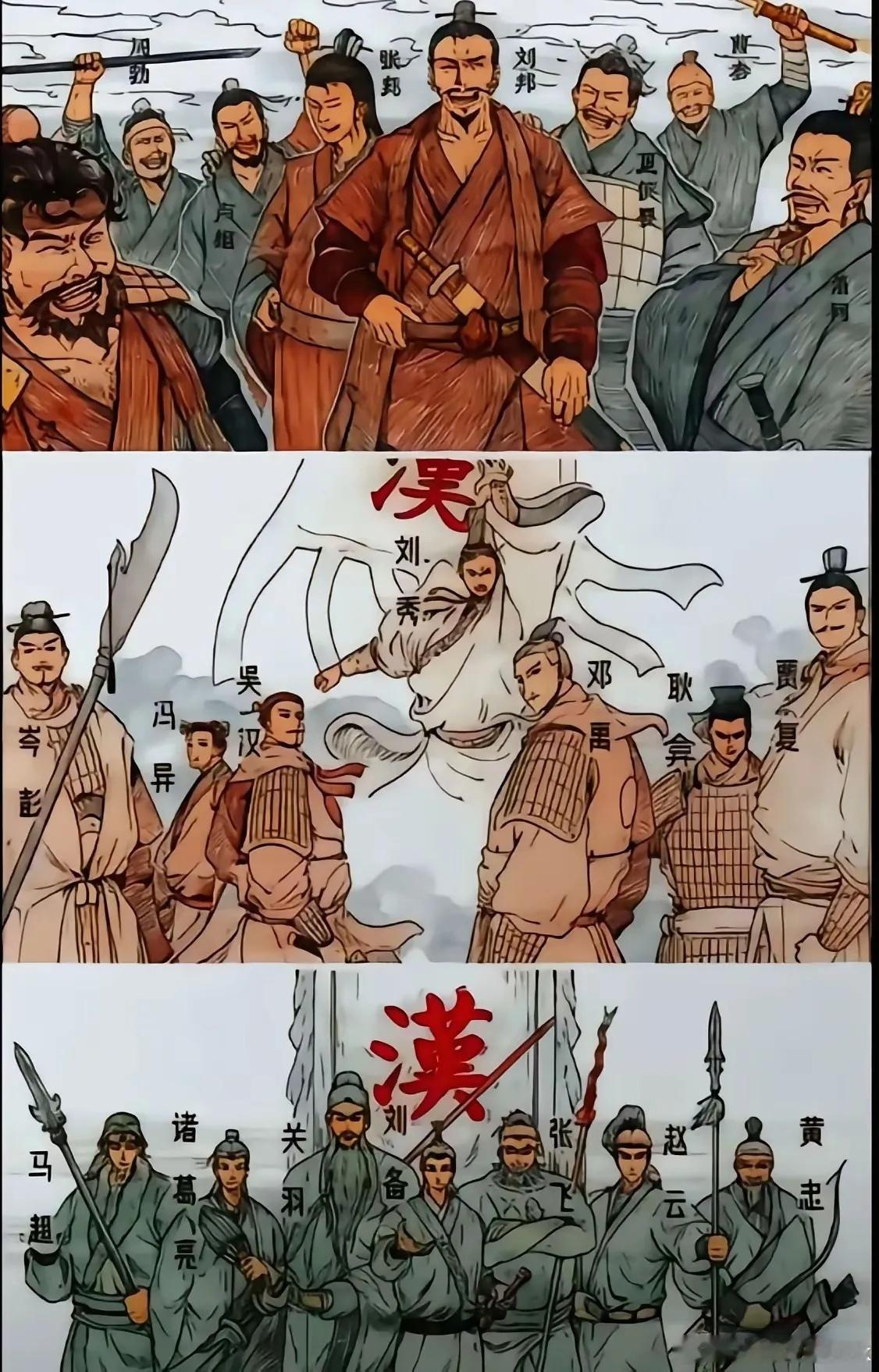

公元219年,关公大意失荆州,领几百残兵退守麦城。参军赵累对关公说,此处离上庸较近,应急派一员上将,闯出重围,前往上庸搬取救兵,以解麦城之危。 关羽这一败,败得太快了。前一秒还是威震华夏、水淹七军的人生巅峰,后一秒就成了光杆司令。这中间发生了啥? 关键人物,吕蒙。 他不是光靠打仗,他玩的是心理战。关羽的主力全在樊城前线,荆州老家空虚,吕蒙白衣渡江,一偷一个准。 偷了城不算完,他下令,所有荆州籍贯的蜀军家属,不但不许骚扰,还要“按月提供粮米,并提供医保”。 使者回报关羽,说家里一切安好,吕蒙待人客气。关羽大怒,说这是奸计。可他手下的士兵不这么想啊! 你在前线玩命,老婆孩子在后方被敌人好吃好喝供着,还时不时托人带话:“家里挺好的,别打了,赶紧回来吧。” 这谁受得了? 所以,关羽的部队根本不是被成建制打垮的,是自己走散的。这就是关羽面临的绝境:军事上被击溃,政治上被瓦解,人心上被离散。 关羽估计已经蒙了。他问赵累怎么办。赵累提出了建议:“此处离上庸较近,应急派一员上将…前往上庸搬取救兵。” 咱们摊开地图看,麦城往西,就是蜀汉的”东三郡”——上庸、房陵、西城。那里有谁?刘封和孟达。 刘封是谁?刘备的义子。 赵累的逻辑很简单:我们垮了,但上庸还有兵。只要刘封这个”侄子”带兵来接应一下,我们就能稳住阵脚,起码能安全撤回益州。等待大哥刘备的四川主力。 这个计划,逻辑上100分,可执行性0分。 为什么?赵累和关羽,算准了地理,却没算准人心。 谁去求救?廖化。 关平说:“我护送你出重围。” 廖化揣着关羽的亲笔信,杀出重围,直奔上庸。 这里必须插一句,给廖化正个名。演义里总说他是黄巾余党,“蜀中无大将,廖化作先锋”,好像他挺平庸。 错了。 真实历史上的廖化,是荆州本地的世家大族出身,给关羽当主簿。他不是个粗人,是个有文化、有地位的干部。关羽死后,他假装投降东吴,后来又”诈死”,硬是带着老母亲一路向西,走回了蜀汉。这份忠义,没几个人比得上。 所以,派廖化去,绝对是信得过的人。 廖化到了上庸,见到了刘封和孟达。 他磕头大哭,说:“关公危在旦夕,救救你叔叔吧!” 刘封犹豫了。这时候,另一个人开口了,孟达。 孟达这个人,说白了,就是个精致的利己主义者。他看出刘封的犹豫,就开始”上眼药”了。 演义里,孟达说的话非常诛心: “将军把关公当叔叔,关公可没把你当侄子啊。当初汉中王立太子,关公就说你是养子,不能立。还劝汉中王早点把你打发到上庸这种山沟沟里,免得你抢刘禅的位置。这事儿谁不知道?你今天还去救他?” 这段话,是不是真的,史书没细说。但关羽瞧不上刘封这个”义子”,是很有可能的。关羽那脾气,高傲得很。 刘封一听,破防了。 孟达接着说,咱们也有”正当理由”啊。咱俩刚拿下上庸,史书上叫“山郡初附,未可动摇”。意思是,这地方老百姓刚归顺,人心不稳,我们一走,老窝就丢了。 这个理由,听着很”客观”,但就是个借口。 什么叫”山郡初附”?守城需要全部兵力吗?分个三五千人去接应一下关羽撤退,总做得到吧? 说到底,孟达是铁了心要叛变,而刘封是既恐惧又怨恨。他怕关羽,也恨关羽看不起他。 孟达的”政治分析” + “客观理由”,正好给了刘封一个台阶下。于是,刘封对廖化说:“山城刚定,不敢分兵。你回去吧。” 廖化当场崩溃,大骂出城。他知道,关羽完了。 咱们回到赵累。 赵累提出这个建议时,他死了吗?没有。他一直跟着关羽。最后在麦城突围战中,赵累本人战死了。 他是荆州文官集团里,少数几个为关羽尽忠殉节的人之一,比糜芳、傅士仁强了不知道多少倍。 那么,他这个”求救上庸”的建议,是不是”坑”了关羽? 我认为,这个建议没错,但它暴露了蜀汉集团一个致命的内部裂痕。 关羽为什么会败?表面看是吕蒙偷袭。往深了看,是关羽在荆州的”人缘”太差了。 他瞧不起糜芳,导致糜芳投降;他看不起孙权,骂孙权的使者,导致孙刘联盟破裂;他瞧不起刘封,导致刘封见死不救。 赵累的计划,是建立在”我们都是一家人,你必须救我”这个基础上的。 可悲的是,关羽得罪了所有能救他的人。 当廖化在上庸磕头求救时,关羽在麦城干嘛?他在拒绝东吴诸葛瑾的劝降。 诸葛瑾来劝降,关羽说得斩钉截铁:“玉可碎而不可改其白,竹可焚而不可毁其节。” 意思就是,我宁死不降。 关羽的”刚”和”忠”是真的。 但也正是这份”刚”,让他失去了最后生路。 赵累的建议,是技术层面的最后生路。而关羽的性格,堵死了这条路在人情层面的可能性。 当关羽在麦城望眼欲穿,等不来上庸的援兵时,他应该已经明白了。他不是败给了吕蒙,也不是败给了徐晃,他是败给了自己建立的这个”荆州政治生态”。 这个生态里,他没有给同僚、盟友和晚辈留一点余地。 所以,当他需要余地时,所有人,都选择了关门。

评论列表