在共享出行的浪潮中,“顺风车”一词的内涵正悄然发生裂变。它不再仅仅是“真顺风车”所代表的共享与互助,更衍生出“全职跑顺风车”这一追求经济回报的职业化模式。二者虽共享同一平台,却在核心逻辑、乘坐体验及行业影响上泾渭分明。

真顺风车,其灵魂在于“顺路”。车主拥有固定的通勤或出行路线,发布行程是“指带手”的行为。核心特点是非营利性,平台分摊的油费、过路费仅是成本补偿,旨在降低出行成本,践行环保共享理念。行程发布被动,时间、路线相对固定,乘客是“拼”上车主既定路线的同行者。

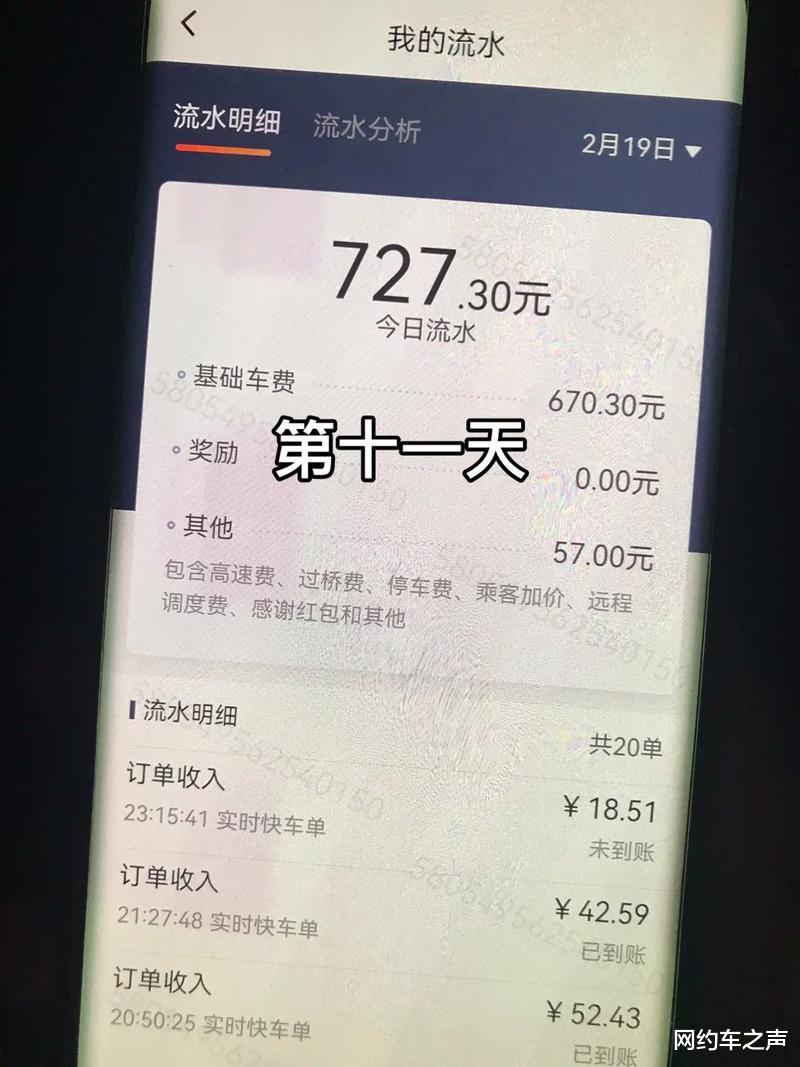

全职顺风车:其内核是“营运”。车主没有固定出行需求,或将开车本身作为工作,高度依赖平台收入。他们主动规划、接单,追求单位时间内的接单量和流水最大化。路线完全由订单拼接而成,灵活性高,但“顺路”程度大幅降低,本质上是披着顺风车外衣的低成本网约车。

作为乘客,选择不同类型的顺风车,体验截然不同。选择真顺风车,优点是价格通常是最低的。由于车主本身就要去往该方向,路线相对直接,绕路情况较少。车内环境更贴近私家车,可能更整洁、个性化。与车主的交流更可能像是“同行者”,氛围轻松。

缺点是匹配效率低,等待时间长,尤其是在非高峰时段或偏僻路线。车主的驾驶技术和服务意识纯属“随机盲盒”,可能没有专业司机熟练。行程确定性低,一旦车主原计划变更,订单可能被取消。

选择全职顺风车,优点是接单响应快,车辆供给相对稳定,更容易叫到车。司机接单意愿强,服务流程相对熟练,对路线导航熟悉,能有效减少沟通成本。缺点也明显为拼满订单,绕路接人、中途换车的概率显著增高,实际行程时间可能远超预期。车内环境可能因高频次接客而略显疲惫,或有商业气息。部分司机为赶时间可能驾驶更激进。虽然价格低于快车,但可能高于纯粹的真顺风车。

这两种模式的并存,对出行行业产生了深远而复杂的影响。对真顺风车的挤压:** 全职司机以其高在线时长和接单积极性,客观上挤压了真顺风车的匹配空间。当平台需要快速响应乘客需求时,会倾向于将订单优先派给更“可靠”的全职司机,导致真顺风车主的接单体验下降,逐渐退出平台,动摇共享出行的根基。

真顺风车受国家政策鼓励,但以营利为目的的全职运营则可能涉嫌非法营运,与持有营运证的网约车形成不公平竞争,引发合规性争议。这给监管带来了巨大挑战,如何精准识别和区分两种模式成为难题。平台需要在“保障运力供给、提升用户体验”与“坚守共享初心、规避政策风险”之间走钢丝。过度依赖全职司机会导致产品变质,完全剔除又会面临运力不足、订单流失的风险。

乘客用顺风车的价格,却逐渐期望获得接近快车的服务响应和确定性。这种被全职司机“惯出来”的预期,反过来又进一步推动了市场的职业化转向,形成循环。

“全职跑顺风车”的出现是市场需求的自然演化,它填补了快车与真顺风车之间的市场空白,提供了更具性价比的出行选择。

然而,其野蛮生长也正在侵蚀顺风车最初的共享与互助精神,并对行业合规性构成长期挑战。未来的顺风车生态,亟需平台、监管部门和用户共同探索,找到一个既能保障运力与体验,又能维护共享初心的平衡点,否则,“顺风”二字恐将名存实亡。

评论列表