你发现没?

那些原生家庭不咋地的,总把“人情”看得比天大。

今天你请我吃顿饭,明天我必须回请你;谁家有事儿,哪怕自己手头紧,也得咬牙送份厚礼。

结果呢?钱都花在这些“面子工程”上,自己兜里比脸还干净。

反观那些原生家庭条件好的,他们更实在,讲究“利益交换”。

你能给我带来啥,我能回馈你啥,清清楚楚。

不搞那些虚头巴脑的,把精力都用在怎么创造价值上。

时间一长,差距就出来了。

1、原生家庭与财富的微妙关联

我有个老同学小李,出生在偏远农村,家里条件特别差。

小时候,村里谁家有个红白喜事,他爸妈哪怕借钱,都得凑份子、送厚礼,就为了那点“人情面子”。

小李长大后,也深受影响。

有一次,他一个远房亲戚找他帮忙办事,其实这事儿挺麻烦,办成了对他也没啥实际好处,但小李觉得“都是亲戚,不能驳了面子”,硬着头皮答应下来。

为了这事儿,他推掉了好几个能赚钱的兼职,还搭进去不少时间和精力,最后事儿办成了,亲戚也就口头感谢了几句,小李啥实际好处都没捞着。

另一个朋友小张,他出生在城里一个条件不错的家庭。

小张从小就耳濡目染,对人际关系看得特别明白。

有一次,他一个生意上的伙伴找他合作一个项目,小张仔细分析了这个项目,发现虽然前期投入有点大,但后续回报非常可观,而且双方在资源和能力上能形成很好的互补。

于是,小张毫不犹豫地投入了资金和精力,和伙伴一起把这个项目做得风生水起,自己也赚得盆满钵满。

不难看出,原生家庭差的人,往往更重视所谓的人情往来,结果一直穷;而原生家庭好的人,更重视利益交换,结果一直富。

2、这背后到底是啥原因呢?

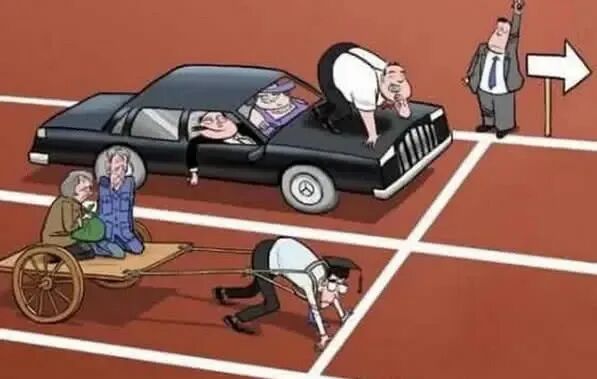

原生家庭差的人,从小生活在一个资源匮乏的环境里。

在他们看来,人情就是最宝贵的“财富”。

因为在他们成长的圈子里,大家都没什么钱,能帮上忙的往往就是一些小事,通过人情往来,互相照应,才能在这个小圈子里生存下去。

就像小李,他爸妈觉得,只有把人情维护好了,以后万一有个啥事儿,别人才能帮忙。

这种思维深深烙印在小李的脑海里,让他在处理人际关系时,总是把人情放在第一位,而忽略了自身的利益。

而原生家庭好的人,从小接触的就是一个资源相对丰富的环境。

他们看到的是,人与人之间的合作是基于利益的交换。

就像小张,他父母从小就教他,做任何事情都要考虑成本和收益,只有双方都能从合作中获得好处,这样的关系才能长久。

在这种环境下成长起来的小张,自然更懂得如何通过利益交换来实现自己的目标。

3、怎么才能改变?

方法一:转变思维,从“人情至上”到“利益平衡”

对于原生家庭差的人来说,首先要做的就是转变自己的思维。

不能再把人情看得比天大,要学会在人情和利益之间找到一个平衡点。

比如,当有人找你帮忙时,你可以先思考一下,这件事对你有没有好处,如果有,那可以帮忙;如果没有,甚至还会损害你的利益,那就要果断拒绝。

下次再遇到类似远房亲戚那种事儿,可以跟亲戚说:“这事儿确实有点难办,我这边也有自己的事儿要忙,不过我可以给你出出主意,或者帮你联系一下更专业的人。”

这样既没有驳了亲戚的面子,又保护了自己的利益。

方法二:提升自我价值,让自己成为“利益交换”的核心

无论是原生家庭好还是差的人,提升自我价值都是非常重要的。

只有你自己有了价值,才能在利益交换中占据主动地位。

可以通过学习新的知识和技能,提高自己的工作能力;也可以通过拓展人脉,结识更多有资源的人。

比如,你可以利用业余时间学习一门新的语言或者一项新的技术,让自己在职场上更有竞争力。

当你有了足够的价值,别人自然愿意和你进行利益交换,你也能从中获得更多的财富。

就像小张,他之所以能和伙伴成功合作项目,就是因为他自己有足够的专业知识和能力,伙伴觉得和他合作能实现共赢。

方法三:建立清晰的人际边界,保护自己的利益

在人际交往中,建立清晰的人际边界是非常必要的。

你要让别人知道,哪些事情是可以接受的,哪些事情是不能接受的。

比如,你可以明确告诉朋友,你借钱的底线是多少,超过这个底线就不能借;你也可以告诉同事,你工作上的分工和职责,不要让他们随意把不属于你的工作推给你。

就像有句话说的:“亲兄弟,明算账。”

只有建立了清晰的人际边界,才能避免因为人情而陷入不必要的麻烦,保护好自己的利益。

“人穷志短,马瘦毛长”,原生家庭的好坏确实会对我们的人生产生一定的影响,但通过转变思维、提升自我价值和建立清晰的人际边界,完全可以跳出原生家庭带来的思维定式,在利益交换的道路上找到属于自己的财富密码。

![什么时候我看到这个关于“中国”的烂梗才能不笑…[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/2691264626254204563.jpg?id=0)