前面的文章我们已经相对详细地讲述了前南斯拉夫的解体过程以及当时境内发生的波黑战争的过程,但是关于前南斯拉夫还有很多故事值得述说,今天我们再来追溯一下塞尔维亚与克罗地亚这两个前南斯拉夫最大的民族之间那段复杂、漫长且充满恩怨情仇的历史。

序章:分道扬镳的起源(7世纪 - 11世纪)

这事还得从大约公元前7世纪说起,当时塞尔维亚人和克罗地亚人的祖先—斯拉夫人迁徙至巴尔干半岛,这片土地后来被誉为“欧洲的火药桶”。

他们并非以统一国家的形式,而是以松散的部落联盟进入这片土地。

当时的巴尔干半岛正处于两个超级大国——拜占庭帝国(东罗马帝国)和法兰克帝国的势力范围的交界处,同时残留着罗马化的伊利里亚人和拉丁文化的影响。这种地缘格局,从一开始就为这两个斯拉夫民族的命运埋下了伏笔。

随着时间的推移,克罗地亚人接受了西方的文化影响,他们皈依了罗马天主教,使用拉丁字母,与意大利、中欧世界联系紧密,他们的民族身份与“西方基督教世界”紧密相连。

而塞尔维亚人则转向了东方,他们皈依了东正教,使用西里尔字母,深受拜占庭帝国文化的影响。他们的历史与建立自己的塞尔维亚帝国(如杜尚帝国)的荣耀息息相关。

此时的他们,就像是共享一个屋檐下却选择了不同道路的兄弟,一个向西,一个向东,为未来的分歧埋下了最初的种子。

第一幕:共居一个屋檐下(15世纪 - 1918年)

奥斯曼土耳其帝国的崛起彻底改变了巴尔干的格局。1389年,塞尔维亚在科索沃战役中战败,最终被奥斯曼吞并,被其统治了近五个世纪。而克罗地亚则选择与匈牙利联合,并在16世纪后,为抵御奥斯曼的入侵,将其大部分领土的军事防务交给了哈布斯堡王朝。

1389年科索沃战役

这导致了几个关键后果:

1、“边境”的诞生:哈布斯堡王朝在克罗地亚南部建立了“军事边境区”,大量信仰东正教的塞尔维亚人作为“边民”被迁入此地,以抵御奥斯曼人。这使得大量塞尔维亚人开始在传统上属于克罗地亚的土地上定居。

2、统治者的差异:克罗地亚人在哈布斯堡帝国(奥匈帝国)治下,虽然也受压制,但更多地接触了欧洲的启蒙思想和民族主义。而塞尔维亚人在奥斯曼统治下,其民族意识和身份认同很大程度上是通过东正教会得以保存的。

3、宗教与文化的裂痕:天主教与东正教的差异,在帝国统治的放大镜下,变得更加鲜明和对立。克罗地亚人视塞尔维亚人为“东方入侵者”,而塞尔维亚人则视克罗地亚人为“天主教的压迫者”。

数百年的共居,并非和谐共处,而是在外部强权的管理下,形成了泾渭分明、彼此猜忌的邻里关系。

第二幕:艰难的婚姻——南斯拉夫王国(1918-1941)

一战结束后,奥匈帝国和奥斯曼帝国崩溃,南方斯拉夫人迎来了“统一”的机会。1918年,“塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国”成立,后更名为南斯拉夫王国。

这看似是兄弟民族的团圆,实则是一场“包办婚姻”。这个王国由塞尔维亚卡拉乔治维奇王朝主导,推行“大塞尔维亚主义”政策:

塞尔维亚的国王、军队和官僚体系占据了主导地位。

克罗地亚人的自治诉求被压制,他们感到自己从一个帝国的附庸变成了另一个(塞尔维亚主导的)帝国的附庸。

矛盾迅速激化。最大的克罗地亚政党领袖斯捷潘·拉迪奇甚至在议会中被枪杀。政治斗争演变成深重的民族仇恨。

这段“婚姻”充满了争吵和不公,双方都觉得自己是受害者,仇恨的毒液在共同国家的血管中蔓延。

第三幕:最黑暗的篇章——二战(1941-1945)

二战将双方之前的仇恨推向了种族灭绝的极端。1941年纳粹德国入侵南斯拉夫后,扶植了克罗地亚极端民族主义组织“乌斯塔沙”,建立了“克罗地亚独立国”。

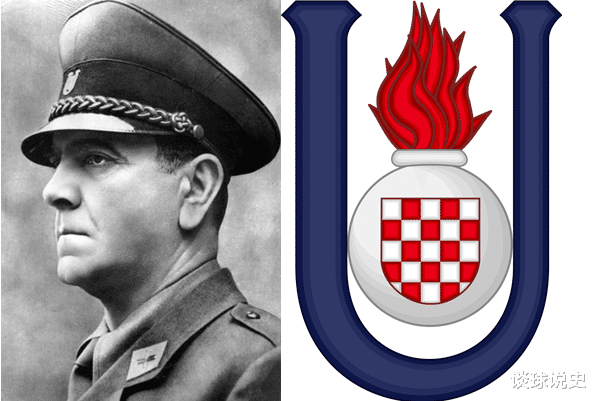

乌斯塔沙党魁帕韦利奇及组织标志

乌斯塔沙对境内的塞尔维亚人、犹太人和罗姆人实施了惨无人道的大屠杀,最臭名昭著的亚塞诺瓦茨集中营成为了死亡的代名词。数十万塞尔维亚人遇害,其残忍程度甚至让纳粹军官都感到震惊。

作为报复,塞尔维亚的民族主义武装组织切特尼克也对克罗地亚人和穆斯林进行了残酷的杀戮。

这是一场兄弟相残的悲剧,暴行在双方都达到了顶点。这段记忆,如同一个永不愈合的伤疤,深深地刻在了两个民族的集体记忆之中,成为日后任何冲突中最容易被引用的“历史证据”。

第四幕:铁托的“强制蜜月”——社会主义南斯拉夫(1945-1991)

二战结束后,铁托领导的共产党建立了南斯拉夫社会主义联邦共和国。铁托是一位强人,他用铁腕政策将各民族强行捆绑在一起:

他压制民族主义,宣扬“兄弟情谊与统一”。

他巧妙地平衡各共和国,特别是制衡塞尔维亚,给予克罗地亚等共和国相当大的自治权。

在铁托时代,表面上的和平得以维持,经济也有所发展,各民族人民共同生活、通婚。然而,深层的民族仇恨并未被消除,只是被暂时冷冻了起来。 1980年铁托逝世,冷冻库的闸门开始松动。

终章:血腥的离婚——南斯拉夫解体战争(1991-1995)

冷战结束,东欧剧变,南斯拉夫这座“民族监狱”再也无法维持。1991年,克罗地亚宣布独立。

这彻底激怒了担心境外塞族人处境的前主导民族——塞尔维亚。由斯洛博丹·米洛舍维奇领导的塞尔维亚试图阻止克罗地亚“分裂”,支持克罗地亚境内的塞族聚居区独立,从而引爆了克罗地亚独立战争。

武科瓦尔:这座美丽的巴洛克城市在1991年被塞尔维亚军队围攻并摧毁,成为克罗地亚“殉难”的象征。

萨格勒布炮击:塞尔维亚军队的炮弹落在首都萨格勒布,加剧了克罗地亚人的抵抗决心。

种族清洗:双方都进行了驱逐对方民族人口的行动,暴行和屠杀再次上演。

战争下的难民潮

战争在1995年以克罗地亚的军事行动“风暴行动”收复绝大部分失地而告终。这场行动也导致了大量塞族平民的逃离。

这场“离婚”战争,是数百年来积怨的总爆发。它用最残酷的方式,在地图上划清了两个国家的边界,也在人们的心中划下了更深的鸿沟。

尾声:缓慢的和解与未来的挑战

战争结束至今已三十年,两国关系始终在冰冷的现实与微弱暖意间徘徊。

障碍依然存在:战争罪责的认定(双方都视本族领导人为英雄,视对方为战犯)、难民回归问题、边境争议等,都是难以逾越的障碍。

现实的需要:两国都渴望加入欧盟(克罗地亚已于2013年7月1日加入欧盟),这为和解提供了外部动力。经济合作和地区稳定是共同的利益。

民间的努力:尽管政治对立,但民间的艺术家、知识分子和普通民众一直在为推动对话与理解而努力。

结语

克罗地亚与塞尔维亚的恩怨情仇,是一部跨越千年的史诗。它讲述了信仰如何划分界限,帝国如何撒播分歧,民族主义如何点燃仇恨,以及战争如何将一切推向毁灭。它提醒我们,历史从未真正过去,它活在每个人的记忆、偏见和身份认同里。和解的道路漫长而艰难,但它是在血与泪的教训之后,唯一值得追寻的方向。这两个毗邻而居的民族,仍在学习如何与沉重的历史和彼此共存。