哎,您有没有过这样的经历?面对一幅狂草作品,感觉就像看天书,满纸龙飞凤舞,只觉得好看,却说不出好在哪里。今天咱们就来聊聊王守仁跋赵孟頫《前后赤壁赋图卷》的这件草书作品。不聊王阳明的哲学思想,也不谈赵孟頫的画作内容,就纯粹地、专注地聊这件草书本身——它的笔法、它的气韵、它为什么能让人一看就上头。

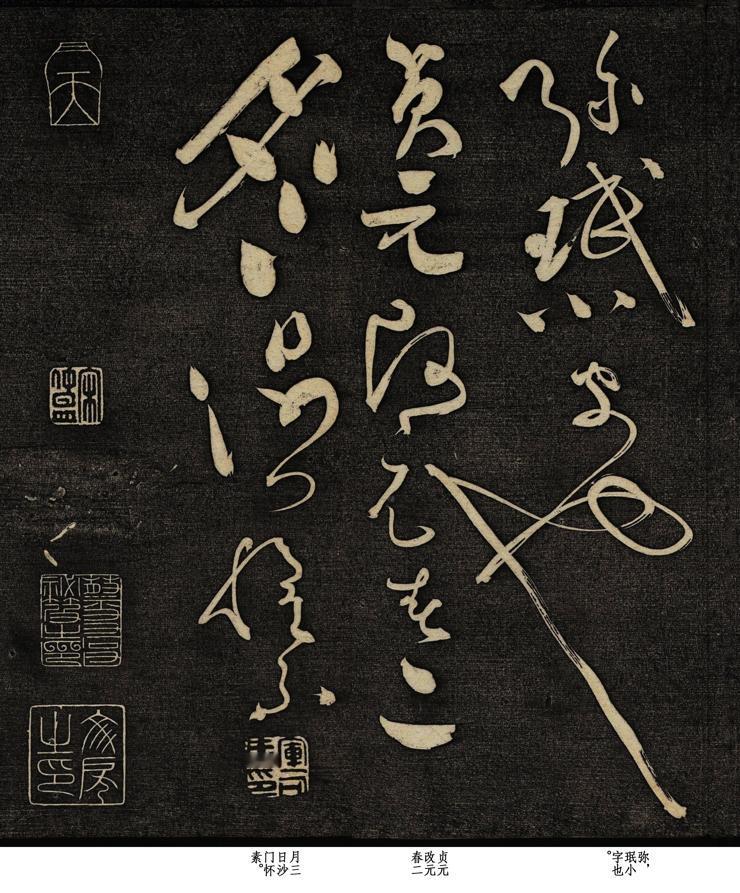

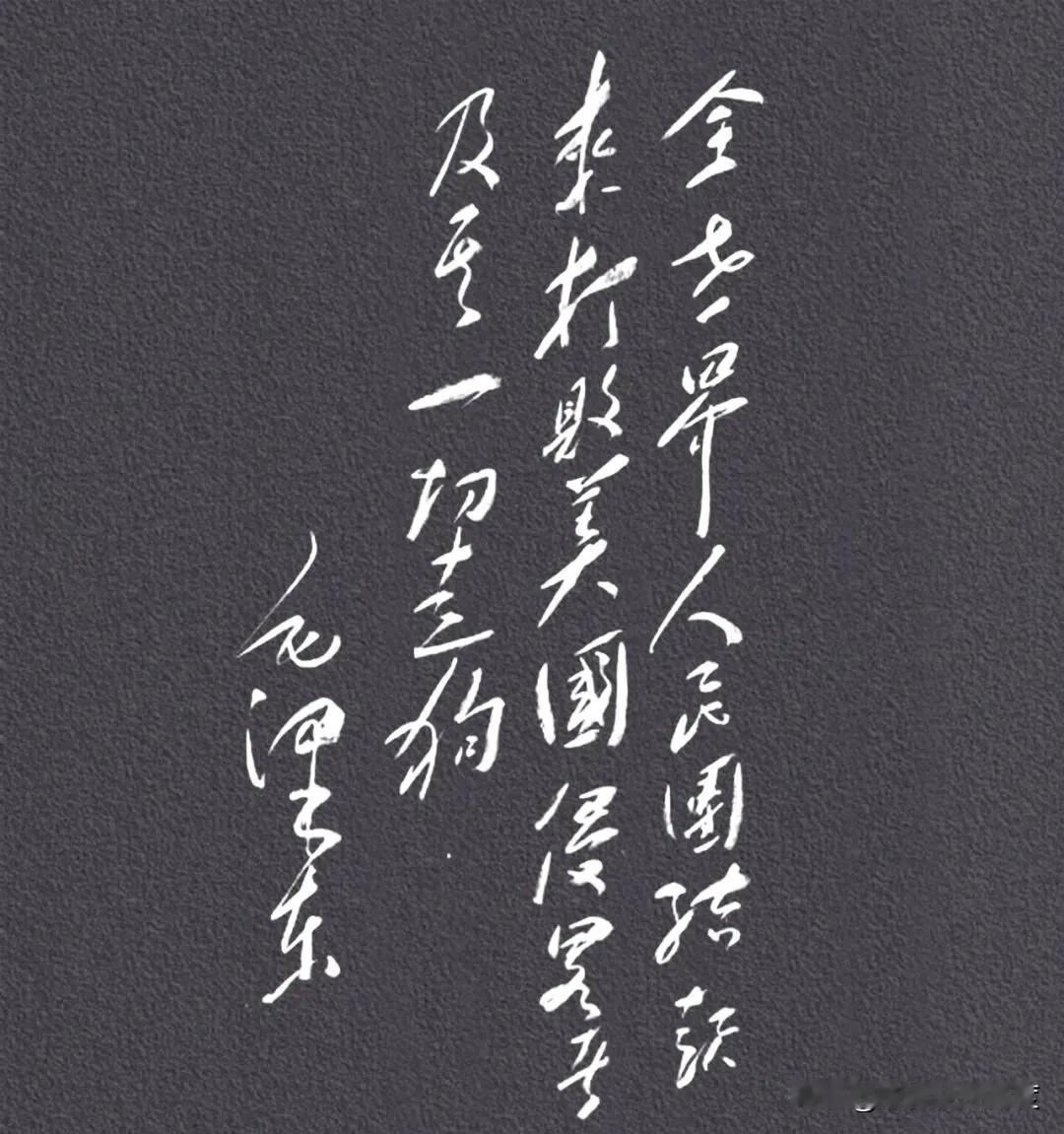

要说清楚这件草书,咱们得先弄明白一个关键概念:草书不是写得快、写得乱就行。真正好的草书,比如王守仁这件,是“戴着镣铐跳舞”。这个“镣铐”就是草法,也就是草书的规范写法。每一个字都有其特定的草书符号,绝不能自创。王守仁在这点上做得极为严谨,您看他的字,虽然奔放不羁,但内行人一看,每一个字的草法都精准无误,有章草和今草的扎实底子。这就像爵士乐大师即兴演奏,听起来自由奔放,但每一个音符都符合背后的和声体系。这种在规矩内的极致自由,是欣赏这件作品的第一要义。

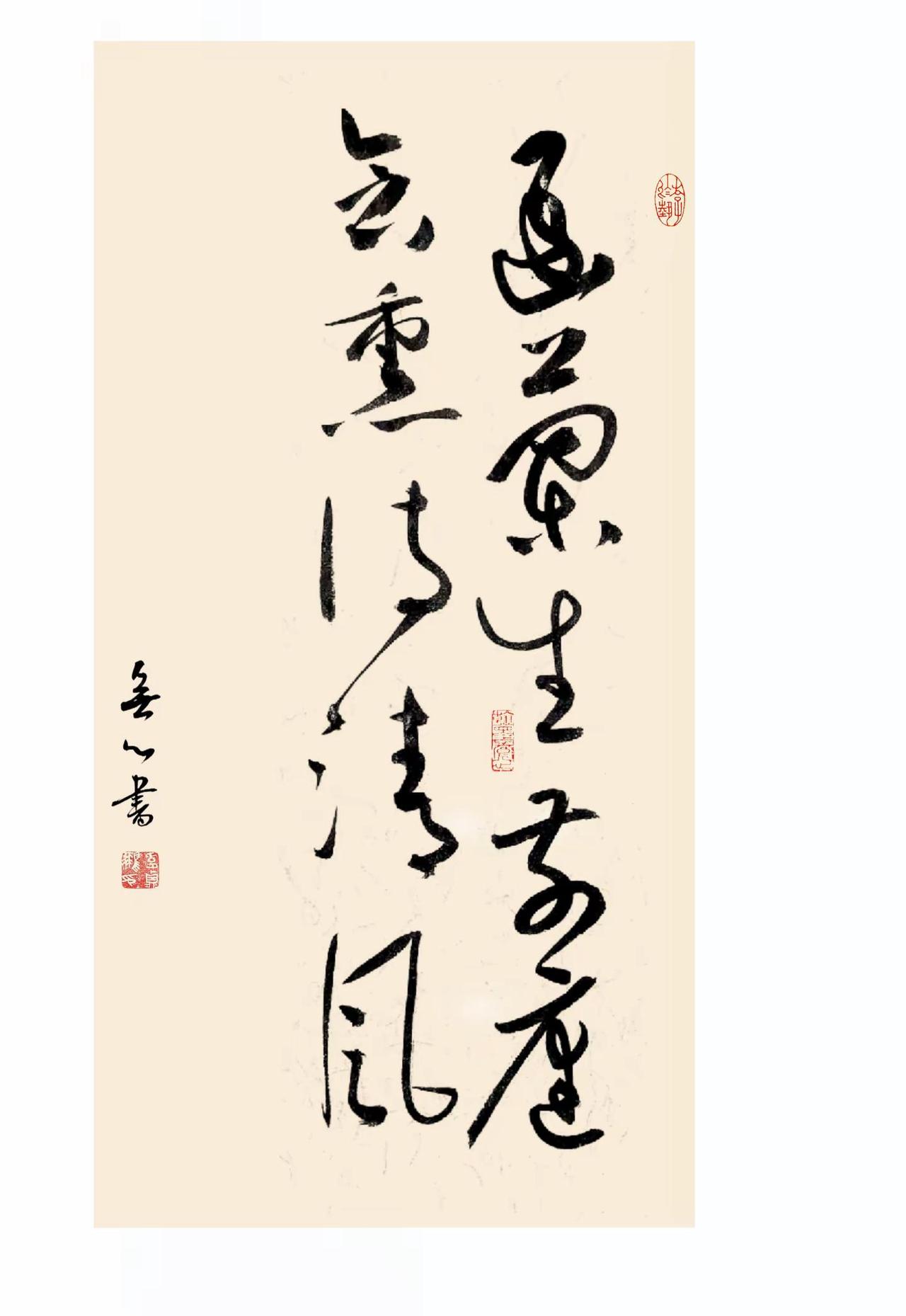

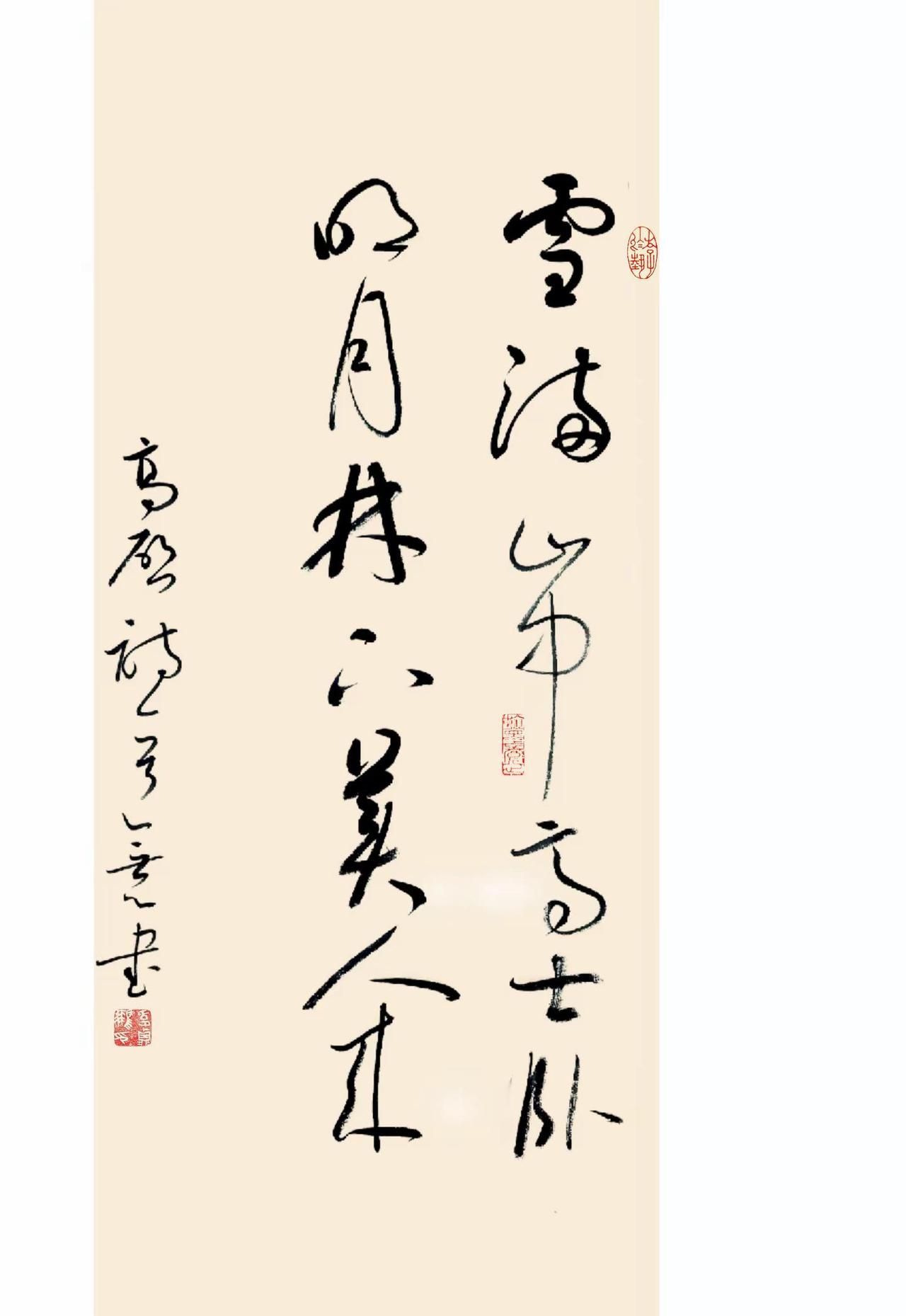

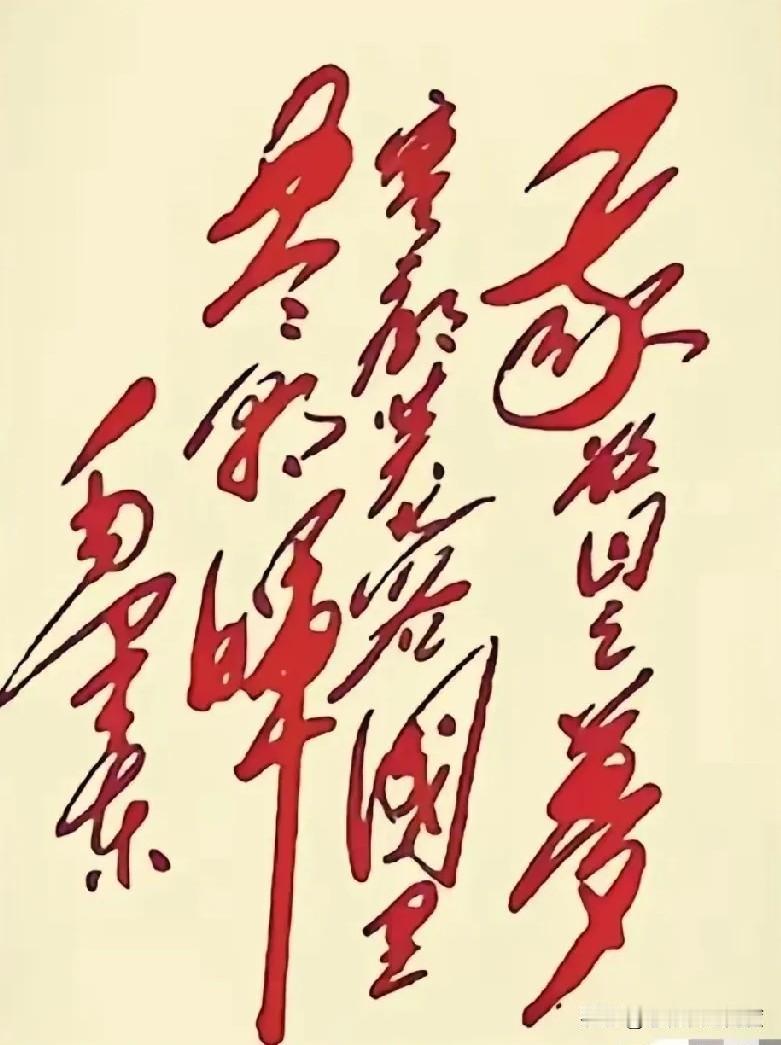

看懂了规矩,我们再往细处看——他的笔尖是怎么跳舞的。王守仁的用笔,最大的特点就是“提按”极其丰富。您仔细观察线条,会发现它们很少是均匀的“面条条”,而是有粗有细,变化多端。这就是通过笔毫的“提起来”和“按下去”实现的。笔锋入纸后,他不是一味地拖着走,而是不断地做微小的升降动作,使得线条产生节奏感,像音乐的旋律,时而高亢,时而低沉。这种技法带来的直接感受就是“活”,线条是活的,有弹性的,而不是死板地趴在纸上。您临帖时可以刻意感受这种“提按”,哪怕一个短笔画,也试着做出粗细变化来。

光是笔法精到还不够,草书最迷人的地方在于它的“势”,也就是运动感。王守仁在这方面是个高手。他通过字与字之间的“牵丝映带”来营造这种气势。有些字笔画看似断了,但笔意相连,这叫“意连”;有些字则直接用细细的游丝把两个笔画连起来,这叫“笔连”。整篇作品就这样被这些有形无形的线串在一起,气脉贯通,如同一股气从开头一直流到结尾,没有一刻停歇。您试着用手在空中比划他的字迹走向,能清晰地感受到那种行云流水般的韵律。

说到章法,也就是整篇字的布局,王守仁的处理堪称“无意于佳乃佳”的典范。他并没有预先设计好哪个字大、哪个字小。一切都是随势而生,因情而动。当一个字需要纵情挥洒时,它就自然地舒展开;当需要为下一个字蓄势时,它又巧妙地收敛。这种大小、疏密、正侧的自然交错,构成了一幅视觉上的交响乐。我们初学者常犯的毛病就是把字写得一样大,布局均匀,那样就显得呆板。多看看王守仁是怎么在统一中求变化的,对改善我们的章法观念大有裨益。

最后,我们来谈谈这件作品的“线质”,也就是线条的质量。好的草书线条,应该是“润”的,而不是“枯”的;“韧”的,而不是“脆”的。王守仁的用墨非常考究,浓淡相宜,枯润相生。您看他的字,即使是快速书写产生的“飞白”,也显得很润泽,不燥气。这背后是高超的控笔能力和对墨汁水分恰到好处的把握。我们平时练习,可以多进行中锋线条的专项训练,追求那种圆润、厚实、有立体感的线质,这是写好草书的基本功。

好了,关于王守仁这件草书作品的技法,咱们就先聊到这里。纸上谈兵终觉浅,绝知此事要躬行。下次您再看到狂草作品,不妨试着从笔法、字法、章法和墨法这几个角度去细细品味,相信一定会发现一个全新的、更迷人的艺术世界。