标签: 网易云音乐

网易云音乐100万奖金征集优质AI音乐作品瑞业关天天漫游会议室安淇任评委

12月11日,网易云音乐“百万奖金AI音乐创作大赛”正式启动,比赛期间用户在网易云音乐搜索“AI创作大赛”即可使用“天音AI写歌”功能创作音乐并投稿,有机会瓜分百万奖金。本次大赛奖金力度为目前国内AI音乐赛事领域之最,冠亚...

网易云音乐百万奖金AI音乐创作大赛正式启动

12月11日,网易云音乐“百万奖金AI音乐创作大赛”正式启动。据了解,本次大赛奖金力度为目前国内AI音乐赛事领域之最,冠亚季军奖金分别达50万元、20万元、10万元。同时,为鼓励优质AI歌曲的创作,网易云音乐平台也已全新上线AI...

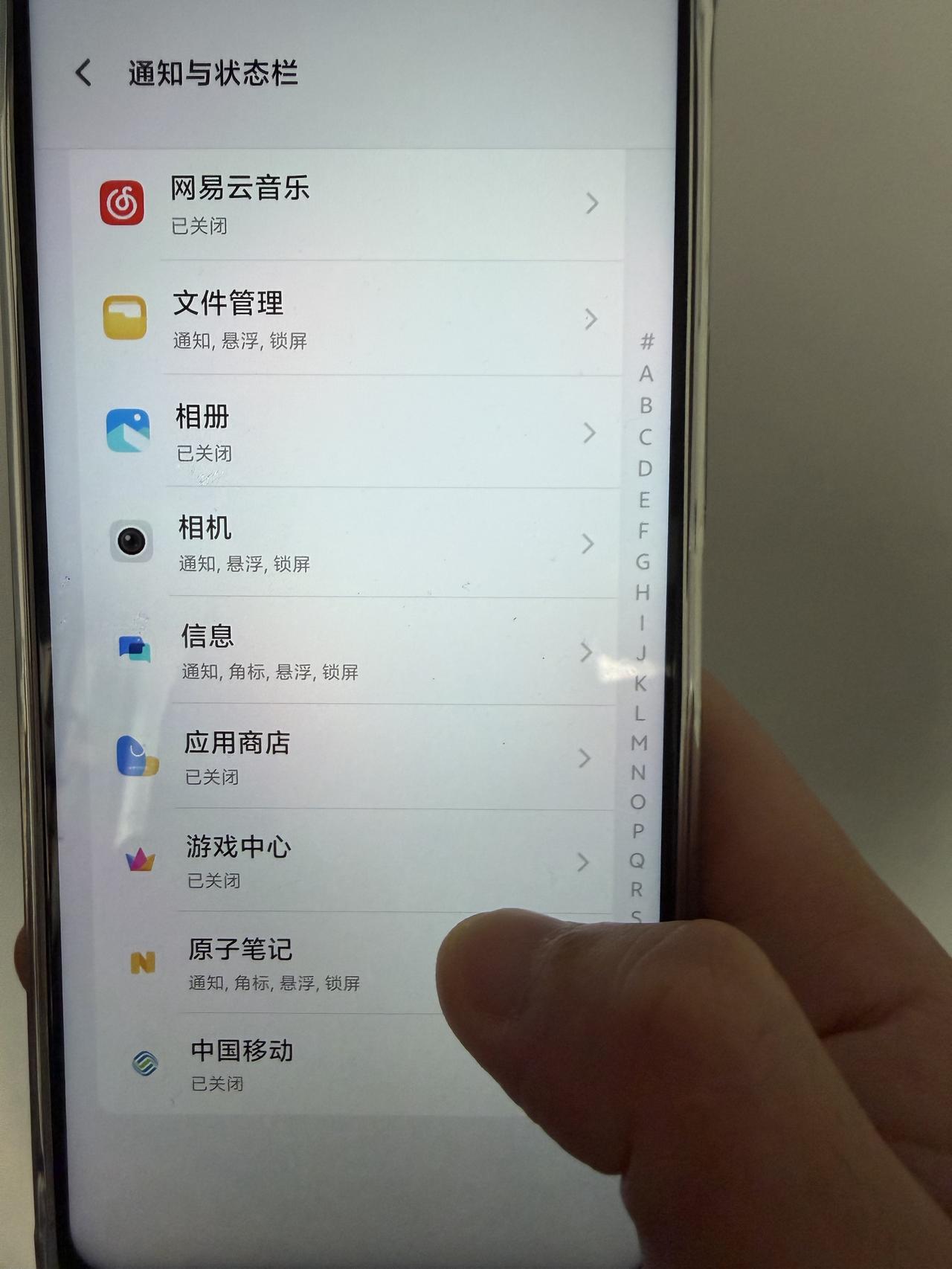

江湖救急求助各位友子们,红框这个地方不现实正在播放的网易云音乐内容,怎么破

江湖救急 求助各位友子们,红框这个地方不现实正在播放的网易云音乐内容,怎么破 江湖救急求助各位友子们,红框这个地方不现实正在播放的网易云音乐内容,怎么破 来源:大众老友记 发表时间:2025/12/07 11:06:22

音乐人提米控诉网易云音乐榜单存在敛财黑幕,2.9亿热度引质疑

音乐人提米炮轰网易云音乐质疑榜单数据造假并指平台借榜单敛财 据风芒新闻报道,近日,音乐人提米通过抖音发布多条视频,公开质疑网易云音乐榜单数据真实性,直指平台借榜单敛财,相关言论迅速引发行业及网友关注,再次将音乐...

网易云AI,让每个人都能做音乐人!

音乐创作工具#灵感记录创作#音乐创作门槛高#AIGC音乐#网易云AI写歌功能#体验AI写歌#斯迈尔条码 网易云AI,让每个人都能做音乐人!来源:斯迈尔码上说 发表时间:2025/12/01 11:54:19

网易云音乐测试网易天音“AI写歌”趣味功能

近日,网易云音乐旗下网易天音“AI写歌”趣味功能上线测试,旨在用AI降低音乐创作门槛,帮助音乐人更好捕捉灵感创意的同时,也让更多用户体验到“玩”音乐的乐趣。据了解,AI写歌功能免费且便捷,可实现“一键把灵感写成歌”。...

网易云音乐Q3净收入20亿元 同比下滑1.8%

观点网讯:11月20日,网易云音乐在港交所披露,第三季度实现净收入20亿元(约2.759亿美元),同比与环比均下降1.8%。其上一季度和去年同期净收入均为人民币20亿元。

人均4.5元/月拿下黑胶VIP!网易云音乐黑胶家庭会员上线测试

近日,网易云音乐黑胶家庭会员开放测试,人均月费低至4.5元/月,年费仅需52元/年。用户购买后,可再邀请3位成员共享20余项黑胶权益。各账号独立使用,互不打扰,且手机、平板、电脑等多端通用。用户在网易云音乐APP内搜索...

人均4.5元/月拿下黑胶VIP!网易云音乐黑胶家庭会员上线测试

近日,网易云音乐黑胶家庭会员开放测试,人均月费低至4.5元/月,年费仅需52元/年。用户购买后,可再邀请3位成员共享20余项黑胶权益。各账号独立使用,互不打扰,且手机、平板、电脑等多端通用。用户在网易云音乐APP内搜索...

国际会议CIKM2025最佳论文揭秘!网易云音乐生成式推荐大模型摘冠

2025年11月12日,网易云音乐生成式推荐大模型“Climber”正式荣获全球学术会议CIKM2025应用类最佳论文奖。据悉,ACM CIKM由美国计算机协会(ACM)和信息检索专业委员会(SIGIR)发起,是信息检索和数据挖掘领域顶级学术会议...

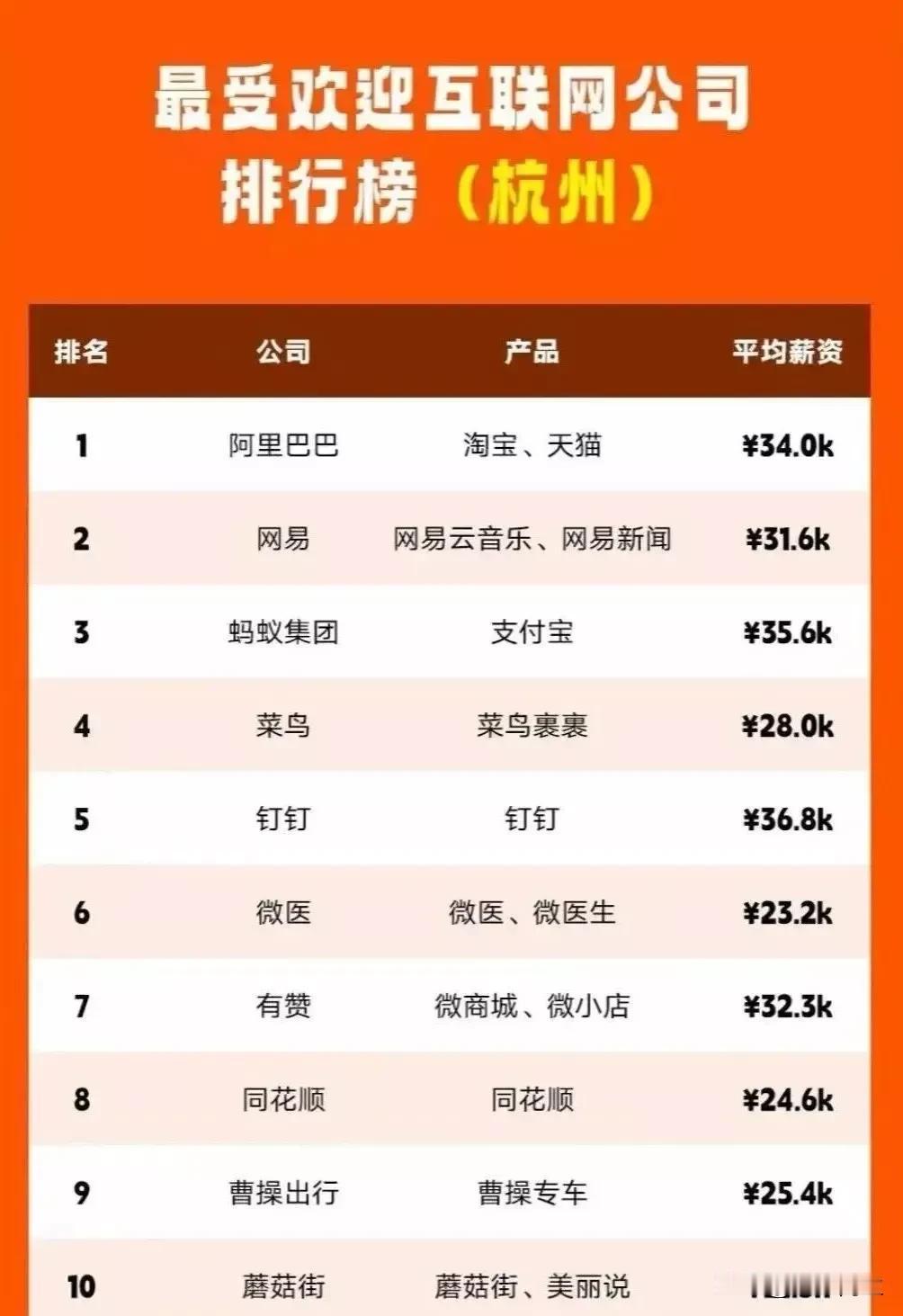

鹅厂最强大的敌人,确实是宇宙厂,各个产品线现在全面对标。刚好看到几段简单的文字,

鹅厂最强大的敌人,确实是宇宙厂,各个产品线现在全面对标。刚好看到几段简单的文字,总结得很好。(文字来自网络,侵删)

网易云音乐上线智能过渡AutoMix!让歌单像一首歌般流畅

近日,网易云音乐正式上线“智能过渡AutoMix”功能。功能开启后,用户将享受从头放到尾的无缝听歌体验,让整个歌单像一首歌般流畅自然。在网易云站内搜索“智能过渡”即可体验全新功能并获取音乐人专属推荐歌单。网易云智能...

网易云音乐上线智能过渡AutoMix!让歌单像一首歌般流畅

近日,网易云音乐正式上线“智能过渡AutoMix”功能。功能开启后,用户将享受从头放到尾的无缝听歌体验,让整个歌单像一首歌般流畅自然。在网易云站内搜索“智能过渡”即可体验全新功能并获取音乐人专属推荐歌单。网易云智能...

网易云音乐智能过渡AutoMix正式上线

11月12日,网易云音乐正式上线“智能过渡AutoMix”功能。功能开启后,用户将从头放到尾的无缝听歌,让整个歌单的过渡更丝滑。网易云智能过渡功能适用于每日推荐、歌单等播放列表,通过节拍匹配、速率调节等方式实现了歌曲切歌...

当网易云音乐宣称“没有义务适配鸿蒙系统”的时候,首个接入鸿蒙生态的国际品牌、法国

当网易云音乐宣称“没有义务适配鸿蒙系统”的时候,首个接入鸿蒙生态的国际品牌、法国的WIKO手机在国内的发货量已突破1000万台。之所以取得这样的成绩,得益于其2023年以鸿蒙生态为切入点布局中国市场的选择。”不知道网易云音乐负责人看到这个消息后,是什么样的心情?WIKO是法国科技品牌,2011年创立,虽然曾在欧洲市场占有率达16.8%,但2023年才通过“鸿蒙生态+华为智选渠道”布局中国市场。其主打入门级/性价比市场,机型(如WIKOX70)定价1399元起,配备昆仑玻璃、北斗卫星通信、66W快充等功能,同时支持鸿蒙超级终端、万能卡片等生态特性。进入2025年,WIKO品牌份额同比增长86.4%,跻身中国智能手机市场第七名,入门级市场周度销量登顶。WIKO也成为海外品牌借鸿蒙生态实现中国市场突破的典型案例,既填补了“平价鸿蒙机型”的市场空白,也帮助鸿蒙生态扩大了终端覆盖范围。可以说,WIKO在中国市场的成功,是站在华为这个“巨人肩膀”上,借鸿蒙生态的东风实现的市场突破。一边是海外品牌借鸿蒙生态实现中国市场的华丽突围,一边是国内应用对鸿蒙生态的主动疏离,两者的选择形成了鲜明对比。生态的构建从来不是单方面的义务,而是相互成就的选择。WIKO的成功已经给出了答案:拥抱生态,才能抓住市场的机遇;而主动疏离,或许就意味着错失成长的可能。不知道网易云音乐是否能将这份个性坚持到最后?华为华为的鸿蒙系统体验怎么样一同来探讨华为华为鸿蒙生态

大家会给自己的手机桌面“搞装修”吗?[doge]好奇心观察局

大家会给自己的手机桌面“搞装修”吗?[doge]好奇心观察局

网易云音乐回应迟迟不适配鸿蒙:正努力优化

观点网讯:11月6日,针对用户质疑其迟迟未适配鸿蒙系统,网易云音乐官方客服回应,目前暂未上架鸿蒙版本,产品与技术团队正加紧优化升级,力求上线后提供更稳定流畅体验。

网易云音乐音效全新升级!“AI调音大师”一键定制专属听感

近日,网易云音乐正式推出大模型音效“AI调音大师”,音效听感全面升级。该功能支持AI动态解析歌曲特征,实现音效的智能适配、调节效果可视化、个性化定制和实时效果试听,打造“千歌千面”的沉浸式音效听感体验。用户可在网易...

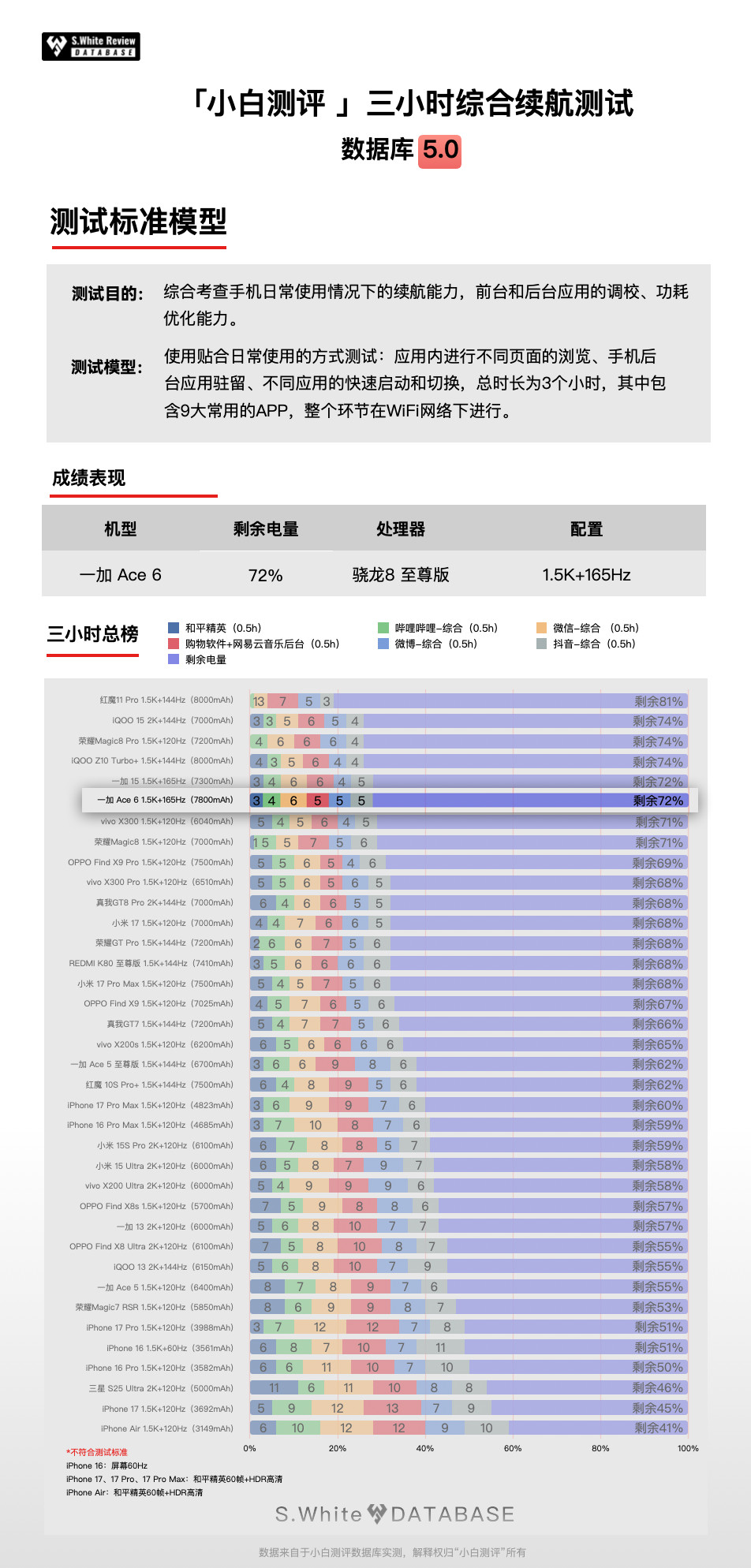

7800mAh电池的一加Ace6,同时还配备120W的充电,这两组合肯定是它

7800mAh电池的一加Ace6,同时还配备120W的充电,这两组合肯定是它一大重点,数据库5.0模型,实测续航和充电表现如下:「续航成绩」三小时综合续航测试剩余72%,六小时重度续航测试剩余19%,极限续航测试直到关机,共坚持了7小时33分钟。(续航在120Hz刷新率测试)续航测试是全程亮屏,测试项目包含应用内、后台留存、应用启动和应用切换等日常使用场景,以及负载高的游戏场景,一加Ace6的综合续航能力优秀,三个成绩都在数据库总榜靠前位置。(详情请参考配图)「充电成绩」25℃标准环境温120W原装充电器测试:10分钟开始回电39%,42分钟前台充入100%,51分钟完全充满,这充电速度对于7800电池来说,挺快的。小白测评数据库5.0环境温25℃±0.5℃,屏幕亮度350nits,全新机械臂操作、高速相机进行数据采样

网易云音乐独家首发新裤子全新力作《自恋是骄傲》

10月22日,摇滚乐队新裤子的最新专辑《自恋是骄傲》独家首发网易云音乐。这是他们的第十一张录音室专辑,内容延续过往作品对时代与群体记忆的关怀,刻画出新裤子与当下世界真实相处中的所见所闻,所观所感。新裤子表示,希望用...

网易云音乐LOOK直播,滋生出恶

作为网易云音乐的普通用户,孙女士称,自2019年起,在使用网易云音乐APP时,经常被APP内的弹窗或链接,在无明确风险提示的情况下,引导至其内嵌的LOOK直播平台。起初,孙女士只是偶尔在LOOK直播间听歌。因为没有正式工作经历,...

网易主打一个冥顽不化,就是不上架鸿蒙,鸿蒙设备数量9月底就已突破2000万,不知

网易主打一个冥顽不化,就是不上架鸿蒙,鸿蒙设备数量9月底就已突破2000万,不知道什么时候能够觉醒……[doge]

新手机号注册网易云登到李玟账号!注销号码前记得这样做

网易云音乐官方客服对此回应称,出现这一情况是由于艺人团队此前绑定的手机号被运营商回收并重新投入市场(即“二次放号”)所致。不少网友对此表示担忧,认为“二次放号”存在潜在安全隐患。值得注意的是,目前对于用户正在...

网易云音乐回应已故歌手李玟账号被异常登录

已故歌手李玟账号被“陌生人”登录,背后藏着我们每个人的数字命运。2025年10月11日,一条看似普通的网络帖子,突然在社交平台炸开了锅。一位网友说自己刚办了一个新手机号,注册网易云音乐时,输入验证码后竟直接登上了已故歌手李玟的账号。他看到的不是普通用户的界面,而是一个拥有26.1万粉丝、挂着官方认证标识、收件箱里塞满“Coco,回来好不好”“永远爱你”这类悼念私信的账号。这位网友当场懵了。他既不是黑客,也不是内部人员,只是个刚拿到新手机号的普通人。他甚至能查看李玟生前创建的歌单、粉丝留言,甚至修改部分设置。更令人不安的是,这个账号承载着无数人对一位逝去艺术家的情感寄托,却因为一个手机号的“流转”,差点被一个陌生人“接管”。事件曝光后,网易云音乐迅速回应:问题出在“运营商二次放号”。简单说,就是李玟团队当年绑定账号的那个手机号,后来停用了,运营商回收后重新投放市场,被这位新用户买到了。由于账号没有主动解绑,新号主一注册,系统就默认这是“老用户回归”,直接登录了原账号。听起来是个技术细节问题,但细想之下,这件事戳中了我们这个时代一个极其普遍又长期被忽视的软肋:当一个人离开这个世界,他在数字世界留下的痕迹,该怎么办?数字遗产,不是小事很多人可能觉得,账号而已,删了重来不就行了?但现实远比这复杂。对普通人来说,一个微信、一个支付宝、一个网盘、一个音乐账号,可能存着和家人的聊天记录、孩子的照片、工作的文档、甚至绑定的银行卡。对公众人物来说,这些账号更是承载着公众记忆和情感的空间。李玟去世两年多,仍有大量粉丝在她的网易云私信里倾诉思念,这些留言不是数据,是活生生的情感。可问题是,目前绝大多数互联网平台,并没有一套清晰、可操作的“数字遗产继承”或“账号封存”机制。用户去世后,账号往往处于“休眠”状态,绑定的手机号一旦被回收再分配,就可能出现这次李玟账号被误登的情况。这不是孤例。过去几年,类似事件屡见不鲜:有人用新手机号登录了前任的微博;有人注册某外卖平台,发现自己能查看别人的历史订单;还有人拿到新号后,收到大量催债短信,只因前任机主欠了一屁股债。这些“数字幽灵”之所以能附身新用户,根源就在于“手机号=身份”的逻辑,在今天已经不堪重负。手机号,不该是唯一的钥匙在互联网早期,手机号确实是最方便的身份验证方式。它唯一、易得、成本低。但随着我们把越来越多的生活搬进手机,手机号的角色早已超

新办手机号却登上了李玟的账号?网易云音乐回应:运营商二次放号,已联系新号主处理

针对此事,网易云音乐官方客服账号发文表示,本次事件起因是艺人团队为艺人绑定的手机号被运营商二次放号,我们已经联系新号主进行相应处理。据了解,若要使用新账号,新号主可以通过运营商app自助申请解绑,一般情况下24小时...

新手机号,却登上了已故歌手李玟的账号,“后台有大量网友悼念留言”网易云音乐回应:运营商二次放号所致

针对此事,网易云音乐客服在接受界面新闻咨询时表示,经核查,问题原因是团队为艺人账号绑定的手机号被运营商二次放号所致。已第一时间联系新号主进行了相应的处理。有分析认为,李玟账号被登录事件虽然是个案,但也折射出数字...

网易云音乐回应“已故歌手李玟账号被异常登录”

针对此事,网易云音乐客服在接受界面新闻咨询时表示,经核查,问题原因是团队为艺人账号绑定的手机号被运营商二次放号所致。已第一时间联系新号主进行了相应的处理。有分析认为,李玟账号被登录事件虽然是个案,但也折射出数字...

网易云音乐回应用户登入李玟账号,运营商二次放号所致

[网易云音乐回应有人意外登上李玟账号:运营商二次放号所致]有网友反映新手机号注册网易云音乐时登入已故歌手李玟账号,网易云回应称系运营商二次放号所致。三大运营商也解释了号码回收规则。二次放号#隐私安全#网易云音乐回应...

新手机号注册网易云登到李玟账号 客服:已第一时间处理,平台不会主动注销用户账号

10月11日下午,大皖新闻记者就此事联系了网易云音乐。客服人员回应称,(李玟的)手机号停用久了会回收,而新号主恰好购买了运营商二次放号的手机号,“我们已第一时间联系新号主进行了相应的处理。该客服称,网易云音乐账号...

脸红的思春期作品已上线!网易云音乐与SHOFAR ENT.达成版权合作

近日,网易云音乐与韩国独立音乐厂牌SHOFAR ENT.达成版权合作,脸红的思春期、Boramiyu、Vanilla Acoustic等各具特色的韩国音乐人作品已全面上线。乐迷可在网易云音乐畅听《给你宇宙》《You(=I)》《Some》《你和我的时间》等...

天后回归!玛丽亚凯莉新专《Here for It All》首发上线网易云音乐

9月26日,玛丽亚·凯莉(Mariah Carey)的全新专辑《Here for It All》独家首发网易云音乐。这是她继2018年发行的《Caution》和多张周年纪念特别版之后,暌违多年交出的首张录音室专辑,备受乐迷期待。用户在网易云站内参与...

手机APP使用率排名

手机APP使用率排名

![大家会给自己的手机桌面“搞装修”吗?[doge]好奇心观察局](http://image.uczzd.cn/15197146667642632464.jpg?id=0)