标签: 汇率

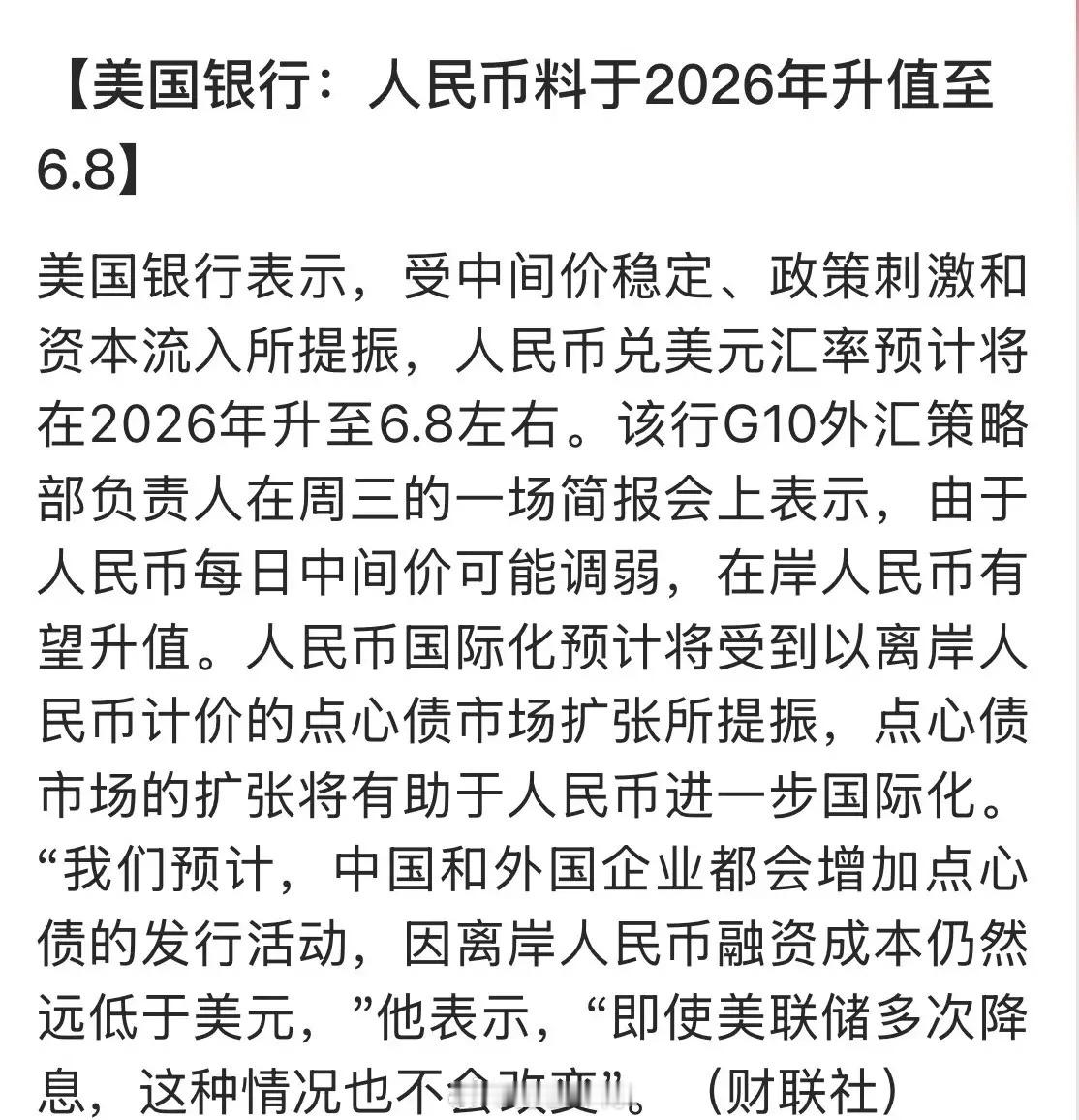

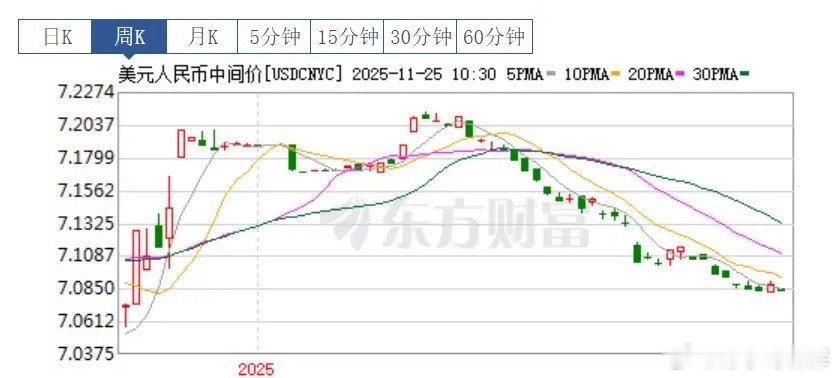

美银对人民币升值作出大胆预测,2026年人民币兑美元升值至6.8!升值的利弊如下

美银对人民币升值作出大胆预测,2026年人民币兑美元升值至6.8!升值的利弊如下两点:其一会削弱出口企业价格竞争力,纺织、家电等出口导向型行业利润可能压缩,部分企业或面临出口增速放缓压力;本土同类商品企业竞争加剧;其二会对降低进口成本,利好航空、造纸等依赖进口原材料的行业;吸引外资流入,助推A股、债市等资本市场活跃;减轻企业美元外债偿还压力,提升人民币国际吸引力。对普通老百姓出国旅游、购物、留学消费会更值钱,买到的商品会更多等,对于国内的各类资产价格也会随之而上涨和重估,特别是对中国股票市场带来更多的上涨机会!

9899澳门币,就这么花出去了。为了那台最新的iPhoneProMax。

9899澳门币,就这么花出去了。为了那台最新的iPhoneProMax。在澳门。孩子挺高兴,毕竟是自己心心念念的东西。旧的那台iPhone13,店里给折了1500澳门币,也算是物尽其用。很多人都这么干,专门跑一趟,就为了那个汇率差。0.8825,听着就跟所有东西自动打了八八折一样,感觉自己聪明绝顶,占了天大的便宜。但你真静下心来算算……这笔账,往往美得像个圈套。那1500澳门币的折旧,换成人民币也就一千三出头。你随便挂在哪个二手平台,是不是也能卖这个价,甚至更高?都不用你费劲带过去。最扎心的是,为了省这几百块钱的差价,你搭进去的是什么?是来回的机票酒店,是几天的时间成本,是在赌场和商场里没忍住的“额外消费”。最后算下来,你可能一个子儿没省,反而花得更多。说白了,你买的根本不是便宜。你买的是一种“我在澳门买的”的仪式感,是一种“我比别人会省钱”的心理满足。消费主义最高明的地方就在这儿,它不直接掏空你的钱包。它是给你一个让你心甘情愿、甚至觉得是自己赢了的理由,让你亲手把钱递出去。

12月10日 美元兑俄罗斯卢布突破77.3455 折算100俄罗斯卢布汇率兑9.1388人民币

新浪外汇消息2025年12月10日,截至00时19分,外汇市场上美元兑俄罗斯卢布汇率突破1美元兑换77.3455俄罗斯卢布。涨幅为1.0451% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换1094.2300俄罗斯卢布;或者100俄罗斯卢布兑换9.1388人民币...

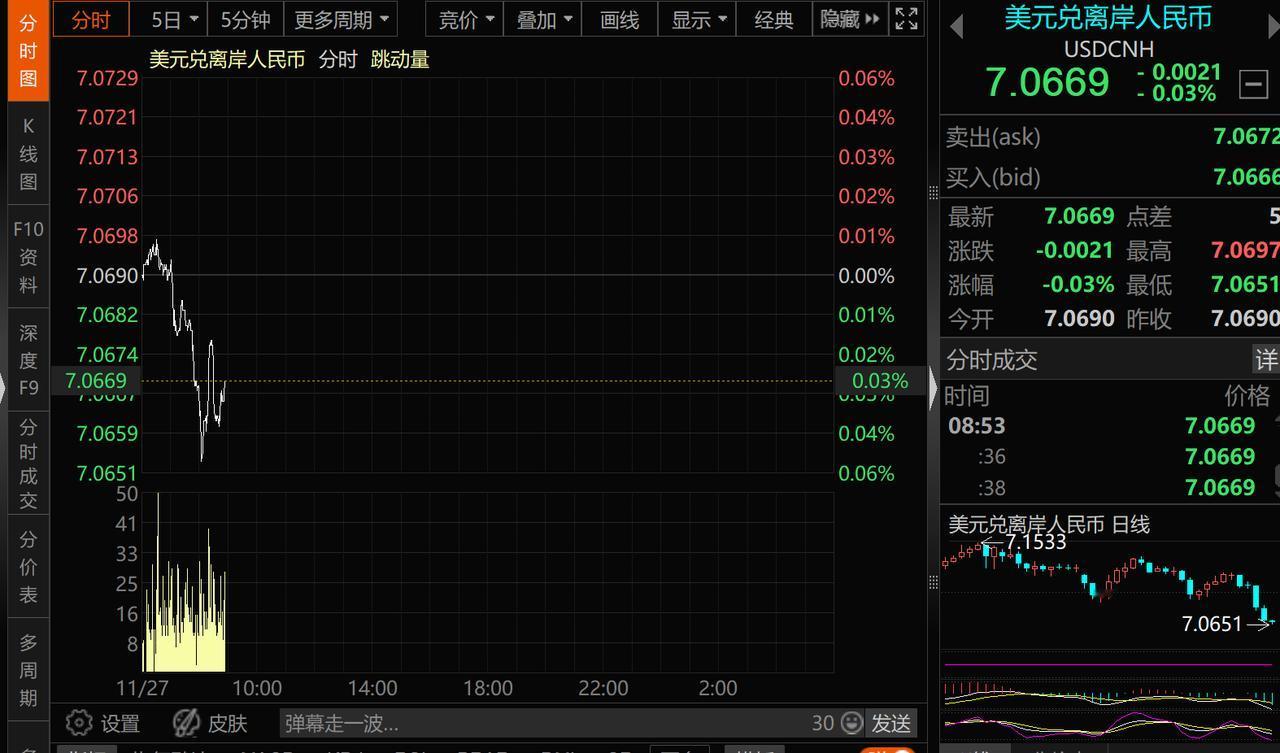

12月9日今天星期二实时汇率:1美元=7.0640人民币汇率如果继续

12月9日今天星期二实时汇率:1美元=7.0640人民币汇率如果继续保持在这个水平到过春节就好了。目前看,人民币估计会继续贬值,但是波动不会太大。

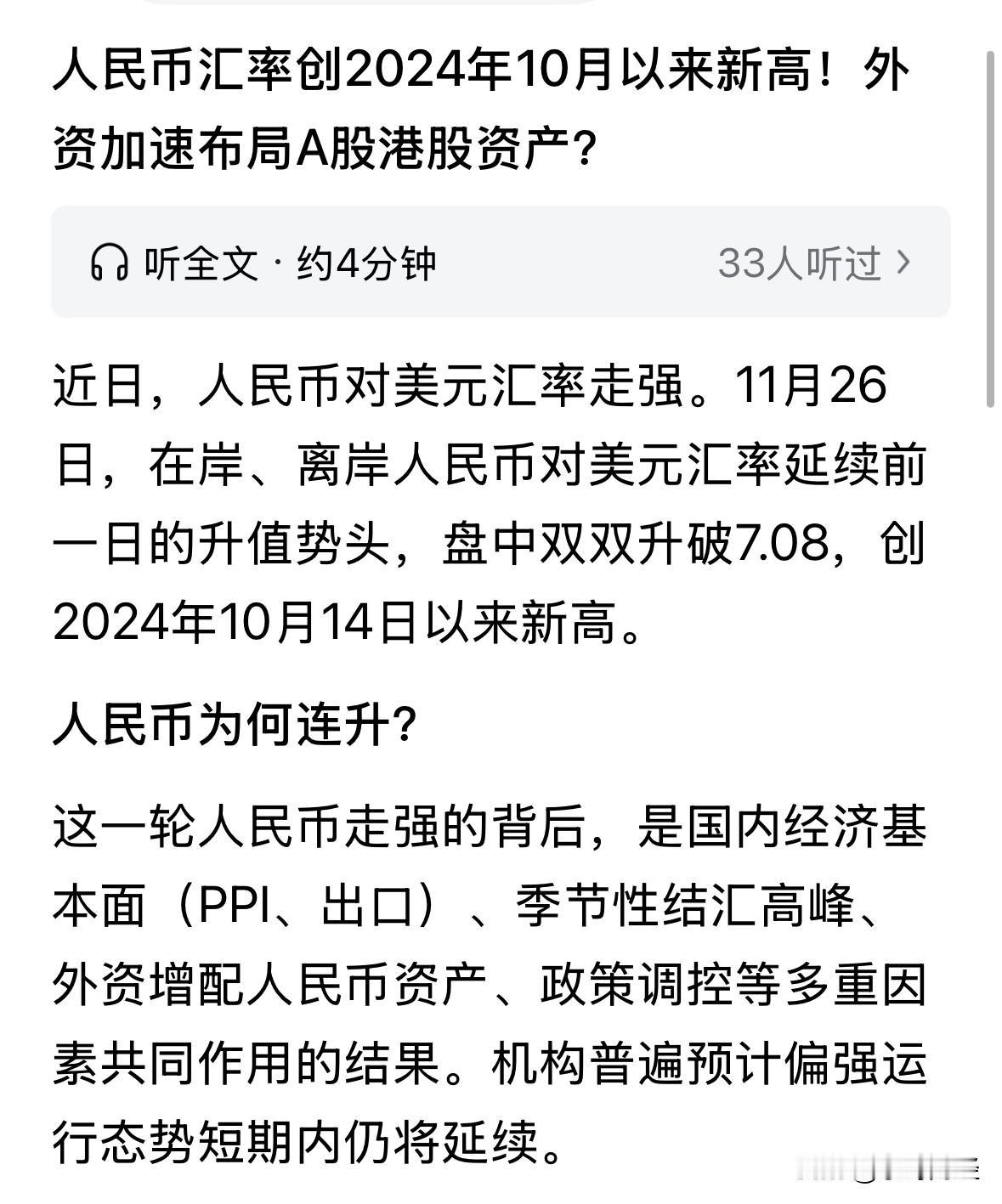

人民币升值狂潮来袭!你的存款不会自动涨,但一场财富大洗牌已经开场!人民币兑

人民币升值狂潮来袭!你的存款不会自动涨,但一场财富大洗牌已经开场!人民币兑美元从7.43冲到7.06,累计升值超5%,创下13个月新高。这可不是简单的数字游戏,而是倒逼经济转型的信号——高附加值产业躺着吃肉,低端外贸却被迫喝汤。10万美元订单去年能换70万,现在只剩65万,传统代工得赶紧升级;而新能源、高端制造正好趁机低价进口设备,扩大优势。历史早证明,汇率调整从来都是筛选机,筛掉守旧者,奖励清醒人。普通人别赌汇率涨跌,关键是站对趋势。高盛预测一年后汇率或到6.85,中长期还会涨。你是打算跟着升级赛道,还是守住老本行?

在越南开电子厂的老王年底算账,原本指望15%利润,结果汇率一跌,利润被吃掉六成。

在越南开电子厂的老王年底算账,原本指望15%利润,结果汇率一跌,利润被吃掉六成。越南盾对人民币掉了八个点,他收美元、付越盾,没做对冲,换汇时直接傻眼。更糟的是,工人一发工资就跑去换人民币,银行门口排长队,本币信心肉眼可见地垮。加上每周停两次电,交货延期被客户罚款,厂房租金一年涨四成,工人嫌房租贵辞工回老家,他连夜班都排不满。现在扩建按钮暂停,二期厂房空着,天天跟园区谈共享发电,嘴里念叨“便宜人工全是坑”身边六家同行一样踩雷,群里天天晒亏损截图,谁再喊越南起飞就被踢。出海不是捡钱,是踩坑比赛。算清汇率、电表、房租再动身,比听故事靠谱。

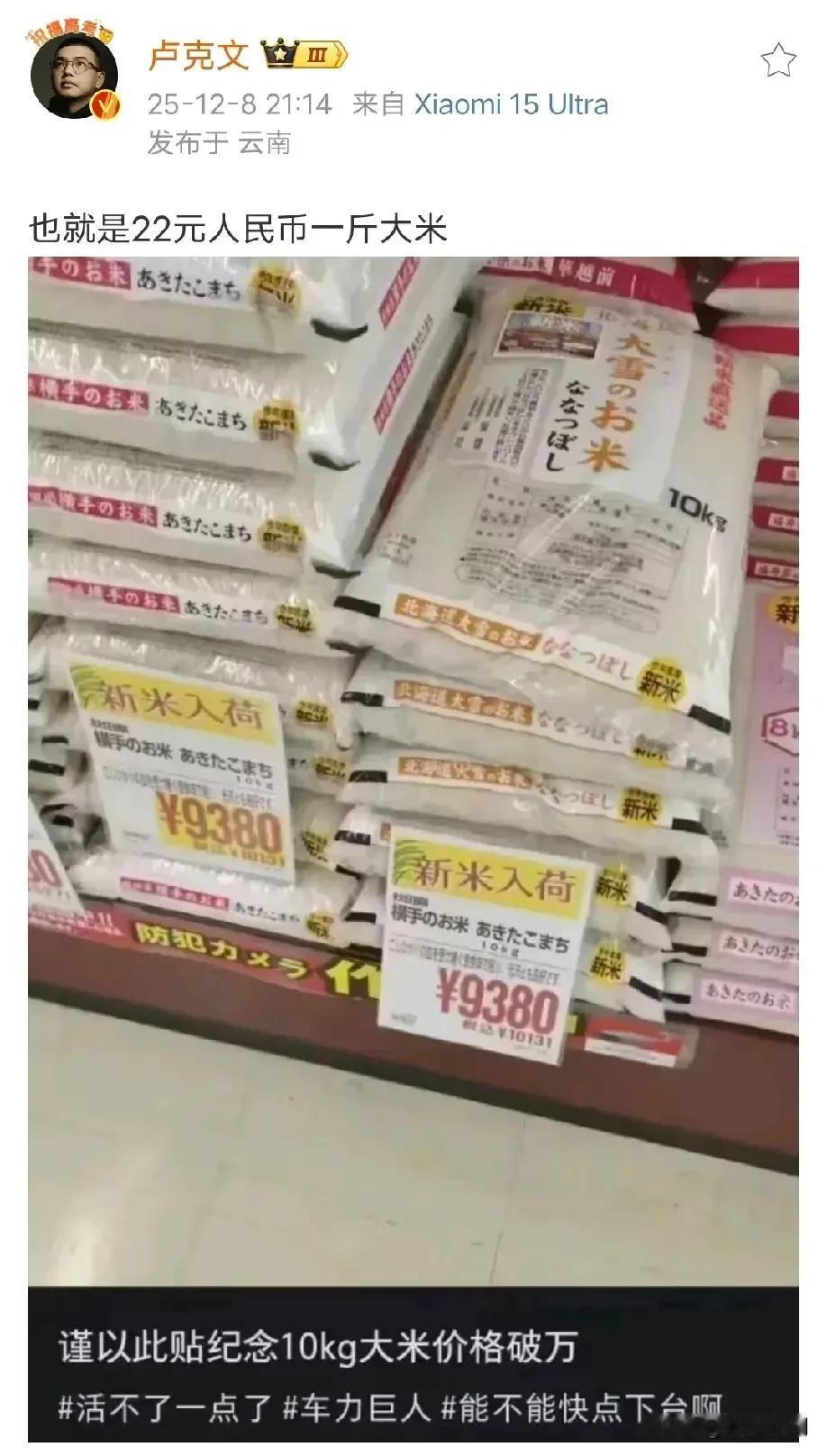

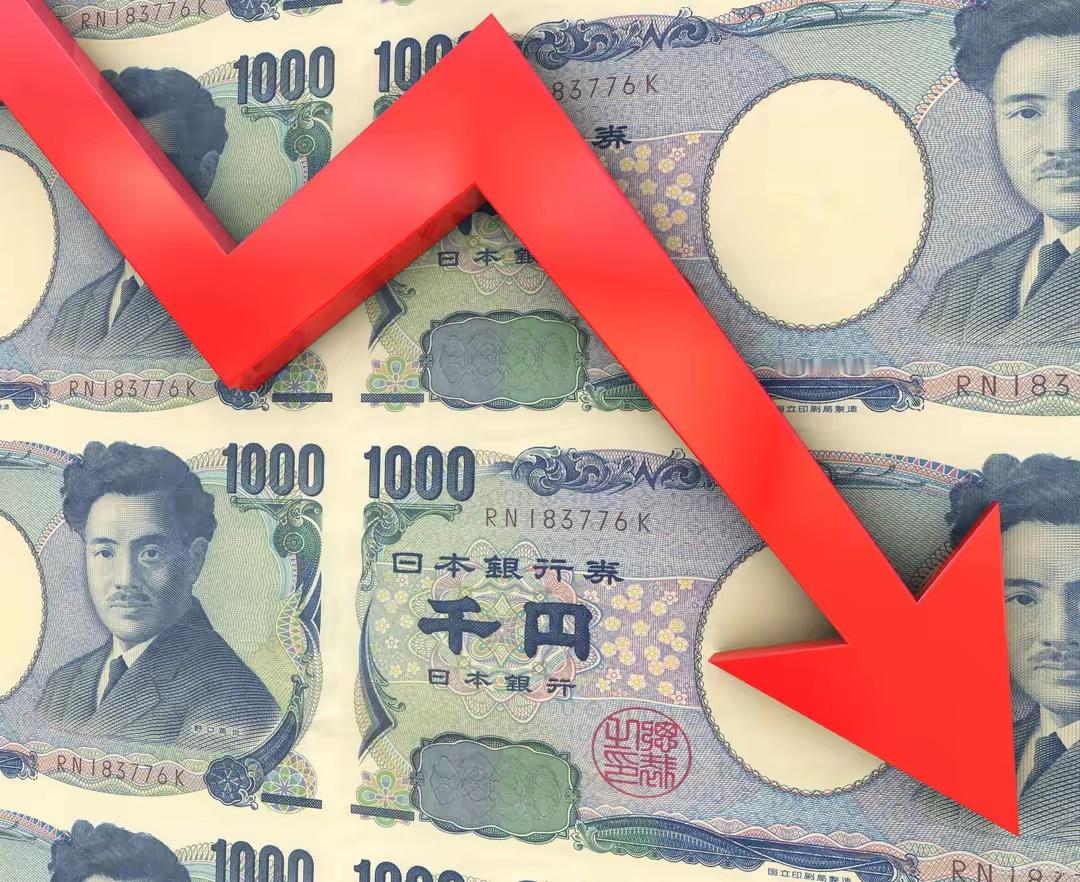

大V卢克文调侃日本的大米一斤也才22元人民币而已!卢克文称日本人年薪400万日元

大V卢克文调侃日本的大米一斤也才22元人民币而已!卢克文称日本人年薪400万日元约等于18.2万人民币,但是日本的物价比中国贵几倍,所以也就相当于中国人年薪七八万这个样子!其实日本人的物价已经贵到让日本人营养不良了,有个定居国外的日本人回去日本都吓到了,日本的饭现在又难吃,量又少,因为现在日本人都在吃品质跟饲料米一样的陈米了,这个日本人甚至认为日本人现在脾气暴躁跟营养不良有关,可想而知日本人物价贵到什么地步了!

🌞老美这次估计真要气得跳脚了!俄罗斯也不藏着掖着,直接开口就要借人民币,这

🌞老美这次估计真要气得跳脚了!俄罗斯也不藏着掖着,直接开口就要借人民币,这一波200亿的主权债发出来,那是相当打脸。谁能想到,曾经在国际融资市场上依赖美元欧元的俄罗斯,如今会毅然转身拥抱人民币,这背后的苦衷,其实是西方制裁逼出来的绝境。冲突爆发后,西方的金融组合拳接踵而至,近3000亿美元外汇储备被冻结,相当于断了俄罗斯的海外钱包,被踢出SWIFT支付系统,更是直接切断了其与美元欧元圈子的金融联系。以前随手就能发的美元债,现在西方投资者怕触碰到制裁红线,躲得比谁都远,国家要运转,能源出口要结算,总不能真的以物易物,人民币就这样成了俄罗斯最靠谱的选择。这选择绝非一厢情愿,而是中俄贸易实打实的硬支撑,2023年,中俄双边贸易额一举突破2400亿美元,俄罗斯成功超越沙特,成为中国最大的石油供应国,占据了中国原油进口五分之一的份额。更关键的是,贸易结算的货币天平早已倾斜,2022年中俄本币结算比例还只有50%,到了2024年,美元欧元的份额已经低到可以忽略不计。俄罗斯卖石油天然气赚来的大量人民币,又用来购买中国的工业品,一来二去,人民币在俄罗斯的流通性越来越强,此时发行人民币主权债,自然水到渠成。这200亿人民币债的细节里,藏着不少门道,债券分两期发行,2029年到期的利率6%,2033年到期的利率7%,比中国国债利率高出一截。但这绝非俄罗斯信用不足,反而恰恰证明了市场的旺盛需求,机构投资者占比超40%,俄罗斯财政部长更是直言打造出了高流动性的发行基准。高利率的背后,其实是离岸人民币市场还不够深入,如果人民币能像美元那样实现全球自由兑换,俄罗斯根本无需付出这笔额外成本。最让美元圈子闹心的,从来不是200亿这个数字,而是这事儿撕开了一道“非美元融资”的口子,过去几十年,美元霸权的根基有多稳固?全球能源贸易必须用美元结算,国家融资离不开美元债,美元几乎成了“世界硬通货”的代名词,但俄罗斯这波操作,相当于给全世界上了一堂生动的示范课,不用美元,照样能搞成国家融资。这股“去美元化”的风潮早已不是孤例,曾经紧跟美元步伐的沙特,对华石油贸易的人民币结算占比已经突破45%,还主动接入了中国的CIPS支付系统。巴西央行的外汇储备中,人民币的占比也在稳步攀升,越来越多国家开始意识到,过度依赖美元并非长久之计,而人民币正在成为多元化选择中的重要选项。更值得玩味的是,俄罗斯借这200亿,压根不是为了填补财政窟窿,今年上半年,俄罗斯财政赤字已经是去年的5倍,但财政部长明确表态,这笔钱不用于预算融资,其真实目的远比补缺口深远,为俄罗斯本国企业树立标杆。以后俄油、俄气这些能源巨头想发行人民币债,就有了明确的定价参考,人民币也能真正在俄罗斯金融体系里流动起来,而不只是贸易时用一下就消耗掉,这步棋看得极远,是要把人民币打造成长期可用的金融工具。当然,我们也得清醒地认识到,美元霸权不是一天建成的,自然也不会一朝一夕就崩塌,美军的全球影响力、美债的规模效应、华尔街的金融实力,依然是美元霸权的坚固基石,而人民币目前还面临着资本账户未完全开放、金融市场流动性不及美元等现实问题。但历史的变革,往往不是轰轰烈烈的革命,而是由一个个务实的选择汇聚而成,俄罗斯是被逼无奈选了人民币,沙特是为了多元化选了人民币,未来还会有更多国家因为看到可行路径而主动靠拢。这股潮流不可阻挡。这事儿对普通人来说也息息相关,以后出国旅游、留学,或许不用再费心兑换一堆美元,直接带人民币或者用手机支付就能畅通无阻,中国外贸企业也不用再整天提心吊胆,担心美元汇率波动带来的经营风险。俄罗斯这200亿人民币主权债,就像投入湖面的一颗石子,看似不大,却在全球金融市场激起了层层涟漪,老美气得跳脚也没用,因为趋势一旦形成,就再也难以逆转,未来,只会有更多国家加入人民币朋友圈,这场金融领域的悄然变革,才刚刚开始。

华泰证券梁红:当前经济增长源于效率提升,为人民币资产重估与汇率走强奠定基础

梁红表示,当前经济增长主要源于生产效率提升,这为人民币资产重估及汇率走强奠定了基础。梁红分析称,近两年中国经济约5%的增速中,绝大部分来自生产效率的提高,而非依赖资本投入的简单扩张。她指出,这种增长质量的改善,在...

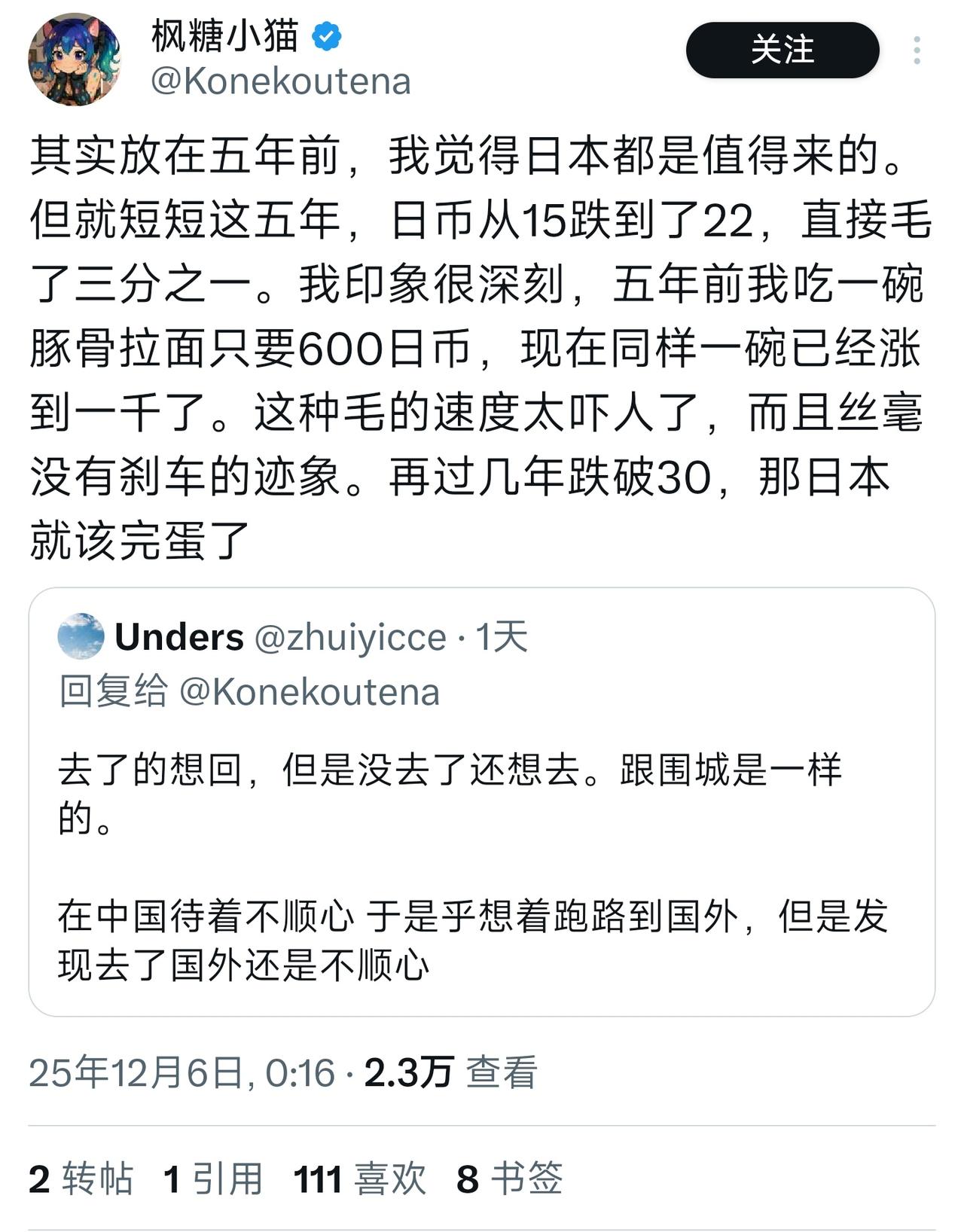

前些年很多去日本的中国人都后悔了!以前人民币兑日元15:1,这两年大幅贬值到

前些年很多去日本的中国人都后悔了!以前人民币兑日元15:1,这两年大幅贬值到22:1,仅汇率损失就有三分之一。同时在日本生活也面临高通胀,一碗豚骨拉面从600日元涨到1000,真是没法活了!

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了购买力平价早把真相说透了,按照IM

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了购买力平价早把真相说透了,按照IMF的测算逻辑,人民币的合理汇率至少比当前水平高15%-20%,可现在的汇率相当于给中国出口商品打了八折还多。2024年中国对欧盟出口高达36750.6亿元,同比增长4.3%,而进口仅19164.4亿元,下降3.3%,硬生生拉出17586.2亿元的贸易顺差,这种一边倒的格局,本质就是人民币低估在背后“推波助澜”。东南亚的制造业工厂最有发言权,越南的纺织厂老板去年还在扩产,今年就不得不裁员,因为中国同类纺织品的出口价比他们的生产成本还低10%。泰国的电子零部件企业更惨,原本拿到的欧美订单,转头就被中国厂商抢走,原因很简单,同样的产品,人民币计价的报价能低出15个百分点。这些国家本来指望靠制造业承接产业转移实现经济增长,结果人民币低估让他们的努力变成了“无用功”,大量工厂倒闭,失业率飙升,社会稳定都受影响。欧洲的汽车零部件行业更是苦不堪言,德国某百年零部件企业2024年营收下滑23%,裁员近千人,CEO在财报里直言“中国低价产品的冲击已经超出承受范围”。这家企业的技术并不落后,但人民币低估让中国同类产品在国际市场上形成价格碾压,就算欧洲企业压缩利润空间,也根本拼不过这种汇率带来的天然优势。类似的情况还发生在机械、家电等多个领域,欧洲制造业的“脊梁骨”都快被压弯了。人民币低估还引发了连锁反应的货币竞争,为了不被中国商品挤出市场,不少国家被迫让本币贬值。日元兑美元汇率从110:1一路跌到150:1,韩元也贬值近10%,连印度卢比都跟着主动下调汇率,全球货币市场陷入“比谁贬得快”的恶性竞争。这种无序贬值不仅破坏了全球金融稳定,还让大宗商品价格波动加剧,依赖进口能源和原材料的国家成本暴涨,通胀压力居高不下,发展中国家更是直接坠入“债务陷阱”,连利息都快还不上了。全球贸易失衡已经到了危险边缘,中国连续多年保持巨额贸易顺差,2024年对主要经济体的顺差总额突破5万亿元,而这些顺差背后,是其他国家的贸易逆差不断扩大。美国对华贸易逆差占其总逆差的40%以上,欧盟的逆差也在持续刷新纪录,这种失衡导致贸易保护主义抬头,各国纷纷加征关税、设置贸易壁垒,全球贸易额增速从2023年的3.2%下滑到2024年的1.8%,自由贸易体系都快被折腾散架了。人民币低估还让全球资源配置严重扭曲,中国凭着低价优势吸纳了大量全球订单,导致产能过度集中,而其他国家的优质产能却闲置浪费。比如在新能源领域,中国光伏组件凭着汇率优势占据全球70%的市场份额,不少欧洲、美国的光伏企业技术更先进,却因为成本劣势被迫停产,全球新能源产业的创新动力都被抑制了。这种“劣币驱逐良币”的格局,长期来看会拖慢全球技术进步的步伐。国际社会的呼吁早就此起彼伏,G20峰会上,多个国家联名提出希望人民币汇率回归合理水平,IMF也多次在报告中指出人民币被低估的问题,认为这是全球经济失衡的重要诱因。就连一直对汇率问题比较谨慎的德国、法国,也公开表示人民币汇率需要“更灵活、更合理”,因为他们的制造业已经快扛不住这种持续的价格冲击了。现在的情况是,全球经济就像一辆负重前行的汽车,人民币低估相当于一直踩着“低价油门”,虽然中国出口跑得飞快,但其他国家的轮胎都快磨破了,再这么下去,整车都得翻车。其他国家要么继续贬值本币引发货币战争,要么加码贸易保护主义搞封闭,不管哪种选择,都会让全球经济陷入衰退。只有人民币回归合理估值,才能让全球贸易回到平衡轨道,让各国产业在公平的环境下竞争,全球经济才能真正实现可持续增长。总而言之,人民币升值已经不是“愿不愿意”的问题,而是“必须要做”的选择。全世界都在等着人民币拿出应有的担当,毕竟在全球经济互联互通的今天,没有哪个国家能独善其身,人民币汇率回归合理水平,既是拯救全球经济的“解药”,也是中国经济迈向高质量发展的必经之路。

12月06日 加元兑美元突破0.7239 折算100加元汇率兑511.7707人民币

新浪外汇消息2025年12月06日,截至05时58分,外汇市场上加元兑美元汇率突破1加元兑换0.7239美元。涨幅为1.0206% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换19.5400加元;或者100加元兑换511.7707人民币。根据中国银行汇率牌价报价...

12月05日 加元兑美元突破0.7202 折算100加元汇率兑509.4244人民币

新浪外汇消息2025年12月05日,截至21时52分,外汇市场上加元兑美元汇率突破1加元兑换0.7202美元。涨幅为0.5113% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换19.6300加元;或者100加元兑换509.4244人民币。根据中国银行汇率牌价报价...

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了7块钱出头就能换一美元,去银行换汇

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了7块钱出头就能换一美元,去银行换汇时可能觉得这数字稀松平常,甚至暗喜换美元成本没那么高,但全球金融圈早被这个看似普通的汇率逼得抓耳挠腮。不是人民币太强势让人忌惮,反而是它这份“亲民”到过分的便宜,让整个世界贸易链条都跟着坐立难安。最直观的冲击藏在各国的工厂车间里。纺织业是首当其冲的领域,中国和印度一直是全球纺织出口的两大主力,可如今风向明显变了。印度纺织厂的老板们最近碰面,聊的都是订单被抢的烦心事——同样一批棉布,中国货运到欧洲,算上远洋运费和关税,居然比印度本地生产的还便宜。这可不是小优势,直接让印度不少中小纺织厂的机器转得越来越慢,工人轮班都排不满,行业协会只能公开抱怨“来自中国的价格压力实在顶不住”。还有家电行业,现在中国家电企业给海外客户报价时,都爱加一句“用人民币付款,还能再让点利”,这招一抛出来,采购商基本很难拒绝。以前欧洲经销商从中国进货,得先把欧元换成美元,再用美元付款,中间折腾一圈,汇率波动一来,可能一笔订单的利润就缩水不少。现在直接用人民币结账,既省了换汇的麻烦,又能拿到实打实的折扣,谁还愿意回头找本土供应商?结果就是欧洲本土的小家电品牌门店里,顾客越来越少,不少老牌厂商只能缩减产能,在财报里唉声叹气地提一句“来自中国的竞争超出预期”。美国的反应则更直接,议员们把人民币汇率当成了听证会的“常客”,时不时就联名写信给政府,逼着给中国贴各种标签。他们的理由听着简单粗暴:美国商场里的手机壳、小家电,十件里有八件是中国制造,人民币太便宜让这些商品没对手,本土的工厂都快没活干了。这种抱怨固然有甩锅的成分,但也说明人民币的低价优势已经戳到了他们的痛处。国际上有个很有意思的“巨无霸指数”,能直观看出货币购买力的真实情况。同样一个巨无霸汉堡,在美国买差不多要花6块多美元,在中国二十几块人民币就搞定了。要是按购买力算,一块人民币顶的美元得比现在多不少,可实际汇率却是7块多换一块,相当于人民币的实际购买力被打了折扣。国际货币基金组织也做过类似测算,结论差不多——人民币的真实价值,比现在的汇率反映出来的要高不少。对中国企业来说,这种“便宜”的红利也藏着坑。不少出口企业的利润薄得像纸,全靠汇率优势撑着,说白了就是“以价换量”。别人卖十块能赚钱,他们卖八块也敢接,就因为人民币换算成美元后成本更低。可一旦人民币稍微涨一点,这些企业就可能陷入亏损。之前就有不少中小厂商,因为汇率小幅波动,直接暂停接长期订单,生怕到手的利润被汇率吞掉,这种靠汇率吃饭的日子,其实一点都不踏实。从全球大环境来看,人民币长期这么“便宜”,对大家都不是好事。欧洲、东南亚的制造业接连受挫,工厂开不下去,工人没活干,这些问题积累多了,就容易引发贸易保护,到时候大家互相加关税,最后中国的商品也卖不出去,反而得不偿失。现在全球都在盯着人民币的走向,不是盼着它一下子涨很多,而是希望它能慢慢回到该有的位置。毕竟在全球贸易这个大市场里,一件长期打折的好东西,虽然短期抢手,但终究会打破平衡,搅乱整个市场的规则。人民币需要找到自己合理的价位,这既是中国经济往高质量走的需要,也是全球贸易能平稳运转的关键——总不能一直带着“折扣券”闯世界,公平的赛场才走得远。

惊了!老毛子不借美元欧元,转头抢着要咱们的人民币!俄罗斯面临西方长期金融封

惊了!老毛子不借美元欧元,转头抢着要咱们的人民币!俄罗斯面临西方长期金融封锁,难以获取美元、欧元融资,且受国际能源价格波动、国内财政支出压力影响,亟需拓展多元融资渠道,于是选择公开发行人民币主权债券。此前西方对俄实施SWIFT剔除、资产冻结等一系列制裁,切断了其传统外部融资路径,俄罗斯转而深化与中国等东方国家的经贸与金融合作——多年来通过能源贸易积累了大量人民币储备,此次发债正是盘活境内人民币资产的关键举措,发行总额达200亿元人民币,分为两批推进。借钱必讲信用,俄罗斯用人民币发债,本质是依托自身国家信用,对接境内人民币资金池(面向俄国内持有人民币的机构、企业及个人):一方面,实际发行利率低于最初指引,其中2029年到期的120亿元债券票面利率为6%,2033年到期的80亿元债券票面利率为7%,远低于俄国内卢布融资成本,大幅降低了融资压力;另一方面,作为世界级大国,其用人民币发债的行为,相当于以国家信用为人民币背书,向全球传递“人民币靠谱、可用于国际融资”的信号,助力人民币被更多国家接受。这一步俄罗斯率先迈出后,并非其他国家单纯观望:沙特对华石油出口人民币结算占比已达45%,还通过货币互换协议对冲汇率风险,目标将该比例提升至60%以上;巴西正推进人民币计价熊猫债券发行,积极参与金砖国家本币债券市场建设;哈萨克斯坦、肯尼亚等国也显露人民币融资意向,多国正通过实际行动靠拢人民币结算与融资体系。这一举措的核心意义,是为全球去美元化提供了可行模板,推动全球金融格局向多极化发展,但“货币霸权结束”的表述尚不成熟——截至2025年,美元在全球外汇储备中仍占58.7%(数据源自IMF最新报告),主导地位短期难撼动,人民币国际化还需跨越资本市场深度、离岸市场流动性等多重挑战,全球金融格局的重塑将是一个长期过程。说真的,俄罗斯发人民币国债这事儿太能说明问题了!西方把制裁玩到极致,想断俄的融资路,结果人家转头用人民币盘活资产,6%、7%的利率比卢布融资划算多了。这哪儿是单纯借钱啊,分明是用国家信用给人民币站台,告诉全世界这钱靠谱。现在沙特、巴西也跟着靠拢,不是说要取代美元,而是大家都不想被单一货币拿捏了。不过也别太急着吹,美元还占着近六成外汇储备,格局改变得慢慢来。但这趋势很明显,谁不想用更安全、不被随便“掀桌子”的货币呢?人民币国际化这步,走得稳又实在!各位读者朋友你们有什么看法,欢迎大家评论区留言讨论

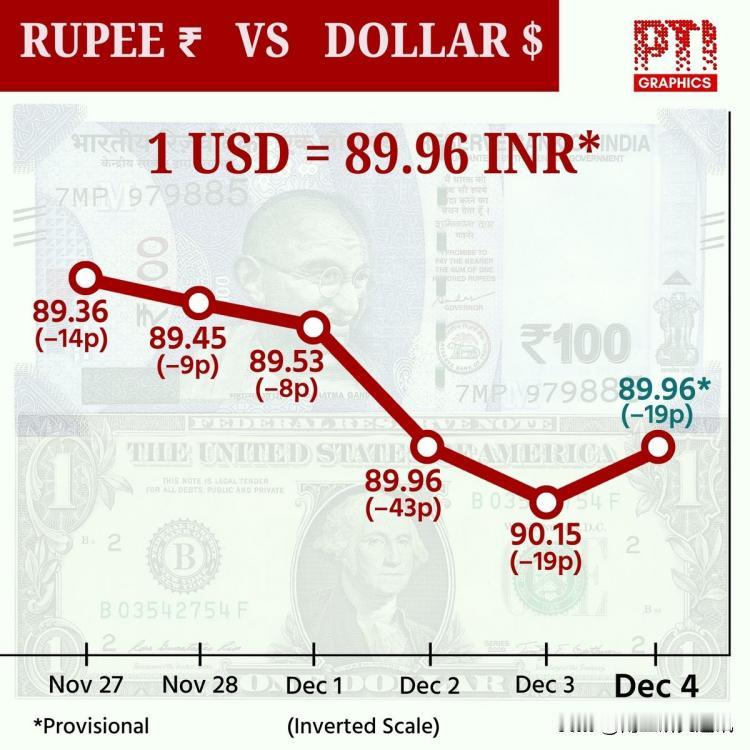

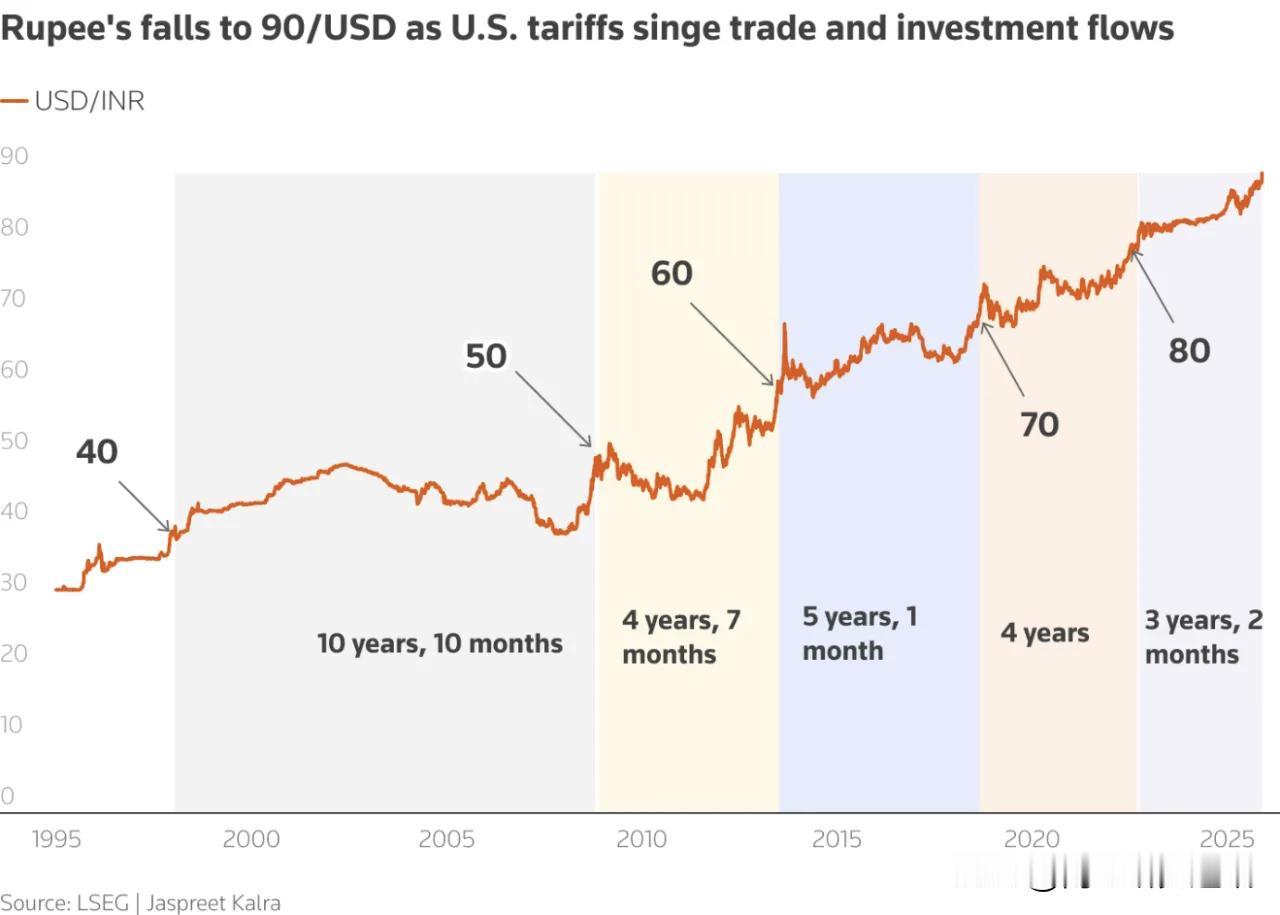

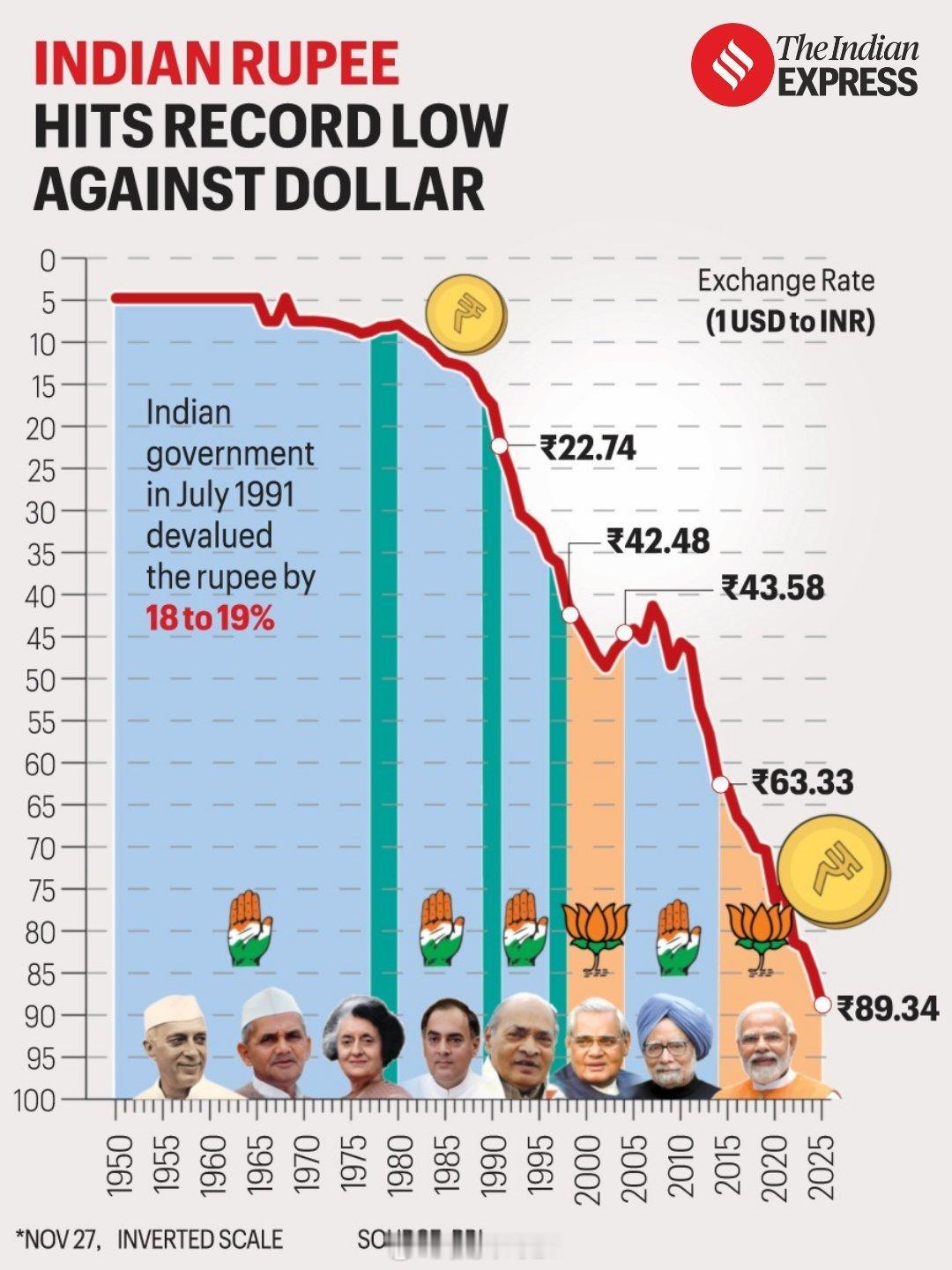

印度卢比对美元汇率跌至历史最低水平

上证报中国证券网讯(记者黄冰玉)12月3日,印度卢比对美元汇率跌破具有关键心理意义的90关口,盘中一度跌超0.4%,最低触及90.315的历史新低,截至17时20分,报90.10240。截至目前,印度卢比对美元汇率已连续下跌三个交易日,...

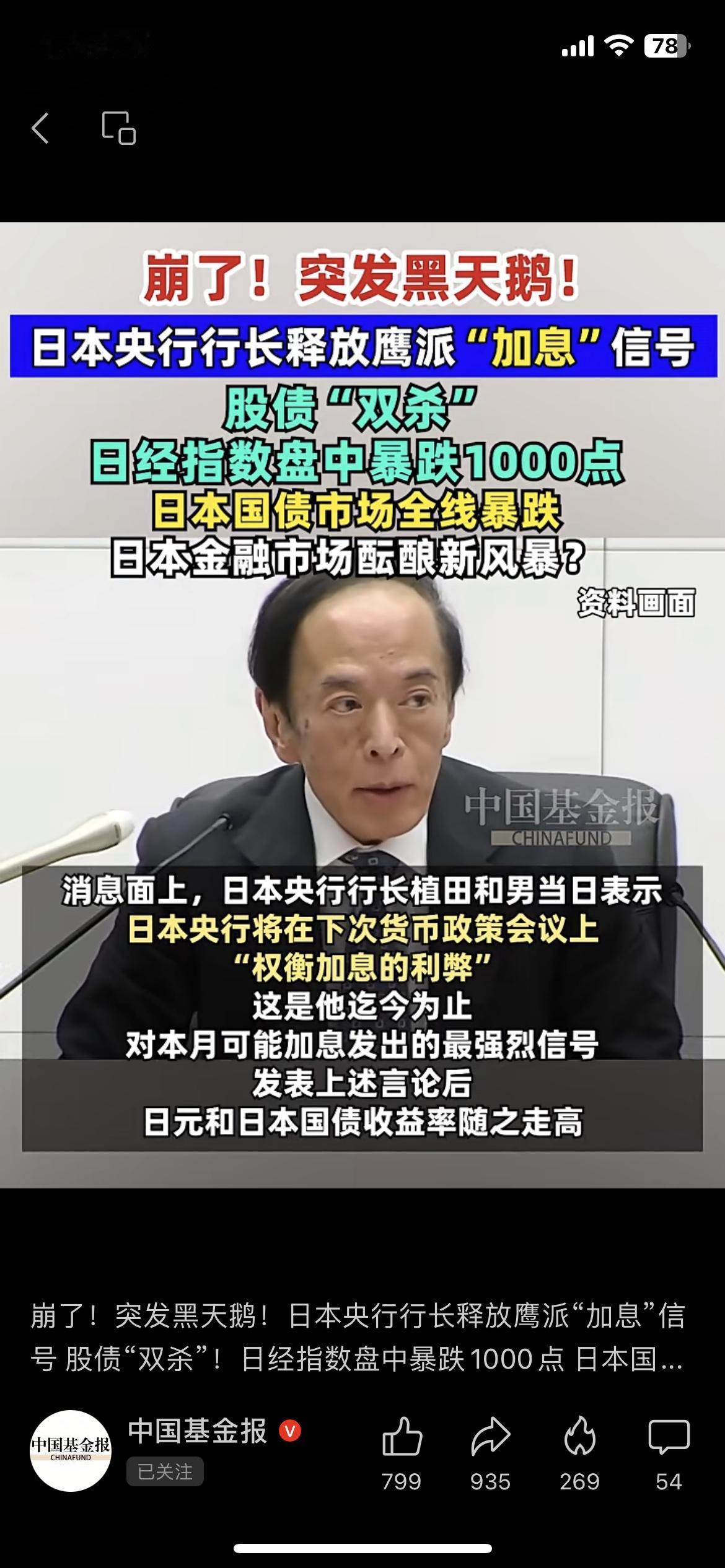

就在前天,日本正式,宣布了。 12月1日,日本央行行长植田和男表示,本月18

就在前天,日本正式,宣布了。12月1日,日本央行行长植田和男表示,本月18日、19日召开的下次货币政策会议“将对是否加息作出恰当判断”。这短短一句话,像块石头砸进平静的湖面,日元汇率瞬间跳涨,东京股市日经225指数却应声下跌2.3%——十年负利率的"舒适区",日本终于要被迫走出来了。负利率这根"拐杖",日本拄了整整十年,2016年安倍政府为了挽救停滞的经济,让央行推出这套激进政策,核心就是逼着老百姓少存钱多消费,赶着企业多贷款扩产,当时央行测算,只要把基准利率压到-0.1%,就能撬动万亿级的市场活力。刚开始确实有点用,2017年日本GDP增长1.9%,创下金融危机后的最好成绩,街头的"关店潮"似乎都缓了口气,可谁能想到,这根拐杖一拄就放不下,十年过去,不仅没让经济站起来,反倒把筋骨都熬得没了力气。时间一长,副作用全冒出来了,银行利润薄得像纸,三菱日联银行2024年净息差只有0.4%,相当于放出去100万贷款,一年利息收入还不够覆盖成本;三井住友银行更惨,净利润同比下滑18%,不得不关闭17家地方支行。为了活下去,银行开始向大客户收管理费,存1亿日元一年要交3万手续费,吓得不少企业干脆把钱转去海外——丰田汽车今年就将2000亿日元流动资金转移到新加坡分行。普通人更惨,存钱不仅没利息,连活期存款都要被薅羊毛,东京街头的老人偷偷把现金藏在地板下、衣柜里,邮局的现金提取量比十年前翻了三倍,大阪甚至出现专门帮人保管现金的"地下金库"业务,这种荒诞的场景,成了日本负利率时代最真实的写照。压垮骆驼的最后一根稻草,是日元跌得刹不住车,2025年以来,日元兑人民币汇率从0.052一路跌到0.045,12月3日收盘更是触及0.04537的低点,汇率雪崩直接引爆了进口成本危机,日本90%的能源依赖进口,日元贬值让液化天然气采购价同比上涨37%,家庭电费单每个月多掏2.8万日元;进口牛肉价格涨幅超45%,神户牛肉每公斤突破1万日元。超市里的大米、面粉价格轮番上涨,一瓶进口橄榄油从800日元涨到1200日元,连本土产的味噌都因为原料进口涨价而提价15%,主妇们拿着购物篮在货架前叹气,以前看不上的临期食品成了抢手货,乐天超市甚至专门推出"百元均一"应急商品区,每天开门就被抢空。更要命的是,美联储还在加息周期里,美日利差虽从十个月前的3.5%收窄至2.4%,但差距仍足以让资本疯狂外流,今年已有超过1.2万亿美元从日本股市和债市撤出,流向收益率更高的美国市场,日本央行不得不动用外汇储备干预汇率,今年已经花了超过3万亿日元,可效果就像往海里扔石头。最讽刺的是,就在经济焦头烂额的时候,日本还在疯狂砸钱搞军事扩张,2025年防务预算冲到11万亿日元,相当于GDP的2.1%,这些钱全靠发国债支撑。一边是民生领域缺钱,老人买不起处方药——厚生劳动省数据显示,今年需自费购买抗癌药的患者增加27%,孩子上不起私立学校,东京私立高中平均学费同比上涨8%。一边是军费像流水一样花出去,斥资84亿美元采购42架F-35B战机,在与那国岛建导弹基地耗资1200亿日元,部署射程1500公里的12式改进型岸舰导弹。这种本末倒置的操作,引发民众强烈不满,东京上月爆发"一亿人总罢工"抗议活动,要求削减军费补贴民生,经济政策也因此陷入更尴尬的境地——加息可能引发债务危机,不加息则汇率崩盘,怎么选都像是在赌国运。十年负利率把经济养得没了抵抗力,企业习惯了廉价资金,丰田、本田等大企业负债率均超过60%,民众依赖了宽松环境,45%的家庭没有任何储蓄,突然抽走这根拐杖,很可能摔得头破血流,野村证券报告预测,若加息至0.1%,将导致日本GDP增速下降0.3个百分点。可要是不抽,日元贬值的恶性循环只会越陷越深,进口通胀把老百姓的钱包掏空,最后还是得付出更惨痛的代价,这让人想起1990年泡沫经济破裂时的教训,当时央行过快紧缩政策导致经济陷入"失去的二十年",如今历史似乎在重演。植田和男在发布会上说"会作出恰当判断",可这个"恰当"二字背后,是无数家庭的生计和整个国家的经济前途。加息与否,都像是在走钢丝,左边是汇率崩盘的深渊,右边是债务爆炸的悬崖。更棘手的是,全球金融市场早已对日本加息预期产生反应,日元套利交易规模超8000亿美元,一旦政策转向,可能引发连锁反应冲击新兴市场。你觉得日本这次加息能救得了经济吗?还是会掉进更深的坑?评论区聊聊呗!

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了 7块钱出头就能换一美元,这听起来

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了7块钱出头就能换一美元,这听起来像是件小事,可全球金融圈如今正为这个数字焦头烂额。不是因为人民币太强,是因为它太“便宜”了。2025年11月,人民币对美元汇率稳定在7.08附近,看似平静,实则暗流涌动。问题是,这个价格根本不合理。有经济学家就指出,人民币至少被低估了四成。支撑这个判断的不是主观臆断,而是最实在的购买力平价数据——IMF刚发布的《世界经济展望》显示,中国按购买力平价计算的人均GDP已达25307美元,跻身全球最富有的三分之一国家行列。这意味着在国内能买到同等商品和服务的人民币,兑换成美元后价值被大幅压缩,相当于拿着打折的“入场券”参与全球贸易。这种低估首先戳痛了全球制造业出口国的神经。越南的纺织厂老板最近愁得睡不着觉,同样一件棉质衬衫,中国厂商用人民币结算的成本换算成美元后,比越南工厂低了近15%,原本握在手里的欧洲订单眼睁睁流向了中国。德国汽车零部件企业更不好过,中国产的车载芯片和轴承凭借价格优势,正在东南亚市场挤压他们的份额,慕尼黑工业联合会的报告里满是“不公平竞争”的抱怨。这些国家不是嫉妒中国制造业强,而是受不了这种“汇率补贴”带来的竞争失衡——毕竟再先进的生产线,也扛不住对手用汇率差砸出来的价格洼地。人民币低估的影响早已超出制造业竞争范畴,资源出口国的日子同样不好过。澳大利亚的铁矿商发现,虽然对华出口量没降,但用人民币结算的货款换成澳元后,实际收入比2023年减少了近两成。巴西的大豆种植园主更无奈,国际大豆价格以美元计价,可中国买家支付的人民币折算后,让他们的利润空间被生生压缩。要知道这些资源国刚从大宗商品价格波动中缓过劲,人民币低估相当于在他们的复苏伤口上又撒了把盐,不少国家已开始呼吁G20介入协调汇率问题。最让人担忧的是,这种低估正在撬动全球金融秩序的根基。为了保住出口份额,一些中小国家被迫跟进贬值本币,泰国铢、菲律宾比索近半年来对美元汇率一路走低,引发了局部的资本外流压力。美联储前主席耶伦最近公开表示,人民币持续低估正在削弱美元主导的汇率体系,一旦更多国家加入“贬值竞赛”,2008年那样的全球金融动荡可能重演。这并非危言耸听,毕竟当前全球债务规模已达GDP的350%,汇率乱局很可能成为压垮脆弱经济体的最后一根稻草。更关键的是,中国自身的经济基本面早已撑得起更合理的汇率。2025年前三季度,中国高技术产业出口占比已达32%,不再是靠低价竞争的劳动密集型产品主导市场;外汇储备稳定在3.2万亿美元以上,足以抵御短期资本冲击。换句话说,人民币早已有了“硬起来”的底气,持续低估反而会带来输入性通胀压力——进口的能源和粮食用美元计价,人民币便宜了意味着要花更多钱去买,最终还是会传导到国内民生领域。全球金融圈的焦虑正在变成实际行动。最近欧洲央行在货币政策会议上罕见提及人民币汇率,暗示可能调整外汇储备配置;不少跨国企业开始在对华贸易中要求采用一篮子货币结算,规避人民币低估带来的汇率风险。这些举动都在传递同一个信号:大家已经受不了这种扭曲的汇率状态了。其实没人要求人民币一夜之间大幅升值,毕竟汇率稳定对全球经济至关重要。但故意维持低估状态,既不符合中国作为世界第二大经济体的地位,也会让全球经济陷入“以邻为壑”的陷阱。IMF总裁格奥尔基耶娃说得很实在:“当一个国家的购买力平价与实际汇率偏差超过30%,就不再是市场自发调节的结果,而是需要主动修正的失衡。”如今全球经济正处于复苏的关键节点,需要的是公平的竞争环境和稳定的汇率秩序。人民币及时回归合理估值,不仅能缓解其他国家的焦虑,更能让中国经济摆脱“低价依赖”,转向高质量发展的轨道。要是继续拖延,等到更多国家出台贸易保护措施,或者金融市场出现剧烈波动,再想调整恐怕就要付出更大的代价了。这不是谁逼谁,而是全球经济发展的必然要求——毕竟没有哪个国家能靠汇率低估永远占据优势,也没有哪个世界能承受汇率失衡带来的长久动荡。参考来源:盛松成:新阶段三大特征支撑人民币中长期稳中有升——东方财富网

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了7块钱出头就能换一美元,这听起来像

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了7块钱出头就能换一美元,这听起来像是件小事,可全球金融圈如今正为这个数字焦头烂额。不是因为人民币太强,是因为它太“便宜”了。2025年11月,人民币对美元汇率稳定在7.08附近,看似平静,实则暗流涌动。有经济学学家就指出,人民币至少被低估了四成。这不是简单的数字游戏,而是全球产业链在跟着这个折扣重新洗牌。打个比方,同样一个汉堡包,北京卖25块人民币,纽约卖6美元,按汇率算纽约汉堡贵一倍,但实际上在北京用25块能买到的东西,在美国得花35块人民币才能对等。这种“买东西的划算感”,本质是中国制造业用全产业链优势和劳动力成本换来的。2025年中国工业产值占全球30%,从袜子到汽车芯片都能造,当这些商品带着汇率折扣冲进国际市场,就像拿着批发价抢零售生意。欧美不是不知道中国货便宜好用,他们焦虑的是,这种“便宜”正在挤垮本土产业链,毕竟没人愿意多花三成钱买功能一样的产品。但这折扣不是天上掉的。维持低汇率相当于全民“隐性补贴”:进口的石油、芯片更贵了,老百姓买进口车要多花钱,可出口企业卖东西能多赚汇率差。过去二十年,这种模式确实让中国制造站稳了脚跟,珠三角的电子厂、浙江的纺织厂靠着汇率优势接遍全球订单。但现在情况变了:2024年中国对美贸易顺差占整体36.4%,美国盯着这个数字喊“汇率操纵”,欧盟和东南亚也跟着紧张,生怕中国制造的“低价洪流”冲垮本地产业。中国自己也在算这笔账。低汇率养着一批靠价格吃饭的企业,比如纺织业每升值1000个基点就缩水20%利润,这些企业吸纳了大量就业。但光伏、新能源车这些高附加值行业不怕升值,反而需要更强的人民币去买欧洲的精密设备、中东的便宜原油。西方老拿日本90年代的《广场协议》说事,说升值会导致产业空心化。但他们没提中国的底气:全球80多个国家把人民币当外汇储备,境外持有人民币资产超10万亿,数字人民币在跨境支付里占的份额越来越大。这不是当年日元被动升值的剧本,而是中国主动在平衡:既要让人民币更值钱,又不能让中小企业猝死。央行手里的工具箱用了好几年,就是要把每年波动控制在3%-4%,像温水煮青蛙一样让市场适应。还有个现实是,中美利差现在倒挂。美国为了压通胀把利息涨到5%,中国为了稳经济维持低利率,资本天生往高处走,这才是人民币承压的重要原因。西方智库算购买力平价时,总忽略这个市场选择的结果——真要完全放开,人民币可能因为资本外流跌得更狠,而不是他们想象的“被刻意压低”。说到底,人民币的7块钱不是简单的汇率数字,而是中国经济转型的平衡木。一边是全球30%的工业产值需要稳定出口,一边是消费升级需要进口更便宜;一边是西方要求“公平竞争”的压力,一边是国内产业链升级的节奏。这不是非黑即白的选择题,而是牵一发而动全身的系统工程。就像央行调汇率中间价,每天只动几个基点,看似慢慢来,实则是在给14亿人的饭碗和全球第二大经济体的转型留出缓冲空间。毕竟,汇率这场仗,从来不是数字游戏,而是国运的博弈。

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了?这话听着挺唬人,但咱们得掰开揉碎了看

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了?这话听着挺唬人,但咱们得掰开揉碎了看其中的门道。最新的数据显示,人民币对美元的汇率稳稳站在大约7.08上下,比起之前并无太大变化。可不少西方的经济学家算过账,这人民币的实际价值至少被看低了四成。与此同时,国际货币基金组织的购买力平价模型也直接指出,人民币的低估幅度快到一半了。这些数据一出来,不少人开始议论纷纷,觉得是时候让人民币涨涨身价了。确实,低汇率带来的直观影响不少人都有体会。出国留学的学生家长最有感触,同样的学费换成人民币,比汇率低的时候多掏了不少;全家去欧洲旅游一趟,在当地餐厅吃饭、商场购物,换算下来比几年前多花了一大笔。就连海淘爱好者也发现,以前常买的海外商品,算上运费和汇率差,性价比好像没那么高了。这些实打实的隐性支出的增加,让不少人觉得低汇率确实影响了生活质量。但换个角度看,低汇率也不是全是坏处。咱们老百姓最关心的国内物价,就因为低汇率保持了相对稳定。超市里的青菜萝卜、菜市场的肉蛋奶,价格波动没那么剧烈,普通家庭的生活成本压力小了不少。更重要的是,这给咱们的出口企业带来了实实在在的竞争力。就拿今年前10个月来说,中国新能源汽车出口量已经达到200万辆,成为推动汽车出口的主力军,不少车型在欧洲、东南亚市场卖得热火朝天。高端数控机床也不甘示弱,格力的高速双五轴龙门加工中心都进入了特斯拉、宝马的供应链,这些成绩背后,低汇率带来的价格优势功不可没。有人可能会问,既然出口这么好,为啥不趁机让人民币升值呢?这就得考虑咱们的实际情况了。这些年咱们的科技实力进步飞快,像新能源汽车、智能装备这些领域都取得了不小突破,但核心技术上还没到独步天下的份儿。比如高端数控机床的精密轴承、芯片这些关键部件,还得依赖进口;新能源汽车的一些核心专利,也还掌握在别人手里。要是现在贸然把汇率拉上去,咱们的产品在国际市场上价格涨了,国外客户很可能转头就买别家的,那国内工厂的订单就得减少,工人师傅们的饭碗也会受影响,这可不是闹着玩的。再说了,汇率调整是个牵一发而动全身的大事,不能只看眼前利益。国际货币基金组织预测,今年咱们按购买力平价计算的人均GDP能达到25307美元,排名也比本世纪初上升56位,这说明咱们的经济实力一直在稳步提升。等什么时候咱们的科技竞争力真的做到独一无二,产业链供应链完全自主可控了,再让人民币慢慢升值也不迟。现在还是先稳住阵脚,把基础打牢,心急吃不了热豆腐,稳步发展才是最稳妥的选择。

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了,7块钱出头就能换一美元,这听起来像是件

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了,7块钱出头就能换一美元,这听起来像是件小事,可全球金融圈如今正为这个数字焦头烂额。不是因为人民币太强,是因为它太“便宜”了。最近中欧国际工商学院盛松成教授的发言在圈内刷屏,他直言按购买力算,1美元换3.5元人民币才更合理,现在的汇率明显被低估了。这个判断可不是空穴来风,IMF去年就给出过类似结论,按购买力平价模型,人民币的价值被折算了近一半。为啥一个汇率能让全球揪心?答案藏在中国制造的体量里,2025年官方数据显示,中国制造业增加值占全球比重已近30%,连续15年坐稳世界第一的位置。欧洲车企的芯片、美国超市的家电、东南亚工厂的机械,翻来覆去都印着“中国造”的影子,当一个国家的工业产能撑起全球三分之一的天空,它的货币就不再是简单的兑换工具,而是全球供应链的“总开关”。人民币被低估,最直观的影响就是中国货的“性价比”高得惊人,但这事儿得两看,对咱们消费者来说,进口车、奢侈品未来可能更便宜。可对苏州那些电子厂老板来说,汇率每波动1000个基点,利润就可能蒸发掉20%,这也是央行一直稳着汇率的核心原因——既要保外贸企业饭碗,又要顺应经济升级的大趋势。其实人民币升值的底气早就在那儿了,前三季度我国GDP增速5.2%,把美国的2.0%、欧元区的1.2%远远甩在身后。更关键的是出口结构变了,以前靠衣服鞋子走天下,现在机器人、风电设备这些“新质生产力”产品增速领跑,占出口的比重越来越高,盛松成教授说得明白,劳动生产率上去了,货币升值就是必然趋势。全球资本早就用脚投了票,美联储今年两次降息后,北向资金扎堆涌入A股的科技和高端制造板块,就是看好中国经济的韧性。还有一个信号值得注意,美元在全球外汇储备中的占比已经跌到56.32%,而咱们的官方黄金储备超2300吨,这些都在为人民币国际化铺路,现在80多个国家把人民币当储备货币,境外持有中国人民币资产超10万亿元,这就是硬实力。可能有人会担心,人民币升值会不会重蹈日本《广场协议》的覆辙?这种担心大可不必,中国有全产业链优势,不像当年日本那样依赖单一产业。更重要的是,我们有“有管理的浮动汇率制度”,央行手里的中间价调控、逆周期因子这些工具,能把汇率波动稳稳控制在3%到4%的安全区间。现在的节奏就很有讲究,12月美联储大概率还要降息,市场预测人民币破7是迟早的事,但绝不会一步到位。对咱们普通人来说,这意味着留学、海淘的成本会慢慢降低;对国家而言,进口原油、高端设备更省钱,能反过来助推产业升级,配合金砖国家的本币结算机制,人民币正在成为全球货币体系的“新锚”。说到底,人民币汇率的故事,本质上是中国经济从“量的积累”到“质的飞跃”的缩影,它不会像坐火箭一样暴涨,更不会死守不动,而是会在稳增长和促升级之间找到最佳平衡点。这个过程或许会有波动,但大方向是明确的——随着中国制造业越来越强,人民币的价值终会被世界正确认识,而我们每个人,都将是这场变革的受益者。大家对此有什么看法呢?欢迎各位在评论区留言!

截至2025年12月2日,人民币兑美元汇率出现小幅下跌。根据中国银行公布的外汇牌

截至2025年12月2日,人民币兑美元汇率出现小幅下跌。根据中国银行公布的外汇牌价,人民币兑美元中间价为:-1美元=707.59人民币(中行折算价)-现汇买入价:706.28-现汇卖出价:709.25此外,市场汇率数据显示,1美元≈7.08元人民币,人民币兑美元汇率略有贬值趋势。简要分析:-相较于前几日(如11月21日1美元=7.11元),人民币兑美元汇率略有回落,显示短期贬值压力。-当前汇率波动受多重因素影响,包括美联储政策预期、国内经济复苏节奏及国际资本流动等。如需实时汇率或跨境汇款,请以银行实际成交价为准。

人民币对美元汇率再创年度新高,这事儿挺值得说道。12月1日,人民币对美元即期汇率

人民币对美元汇率再创年度新高,这事儿挺值得说道。12月1日,人民币对美元即期汇率盘中升破7.07关口,最高至7.0650,收盘价也刷新去年10月中旬以来新高。离岸人民币汇率同样表现亮眼,盘中最高升至7.06441。人民币加快升值有其内生原因。10月底中美经贸磋商让出口环境不确定性下降,“十五五”规划建议稿明确发展目标,5000亿元新型政策性金融工具资金投放带动大量项目。而且我国三季度出口保持韧性,前三季度出口19.95万亿元,增长7.1%。专家预计短期内人民币偏强运行,出口型企业可得做好对冲升值风险的准备。

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了7块钱出头就能换一美元,这听起来像是件

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了7块钱出头就能换一美元,这听起来像是件小事,可全球金融圈如今正为这个数字焦头烂额。不是因为人民币太强,是因为它太“便宜”了。2025年11月,人民币对美元汇率稳定在7.08附近,看似平静,实则暗流涌动。问题是,这个价格根本不合理。有经济学学家就指出,人民币至少被低估了四成。国际货币基金组织的购买力平价模型更直接,低估幅度接近50%。全球经济正在被这个“被低估”的币种悄悄重构,而中国制造,正以令人眩目的速度席卷世界。中国制造的体量已经无法忽视,2025年,中国工业产值占全球比重达到30%,总体规模连续15年全球第一。别说全球南方,就连欧美市场也越来越依赖中国的零部件和终端产品。在这种规模下,人民币汇率就不是纯粹的金融参数,成了牵动全球供应链平衡的“总闸门”。升值与否,不仅关乎中国本身,更关乎全球产能分布、价格体系甚至地缘贸易格局。中国实行的是有管理的浮动汇率制度,简单点说,就是在市场定价基础上,央行会适当调控,避免大起大落。2025年上半年,中国跨境人民币收付总额突破35万亿元,并保持高速增长,这是实打实的实体经济需求。人民币正在成为全球贸易账本上的“第二语言”,但它的价值,却依然被低估。这种矛盾,终究是要解开的。低估的汇率,短期看是出口利器,长期看却是结构性隐患。越是低估,出口越红火,可问题也越多。比如,中国对美出口顺差依旧庞大,仅2024年就占到中国整体顺差的36.4%。这不只让华盛顿不爽,也让全球贸易摩擦升温。虽然中国出口的整体结构正在多元化,对欧盟、东盟的占比正在上升,但中美这对老对手之间的贸易张力,一点没减少。有声音担心,一旦人民币升值,中国制造会被“逼走”,产业空心化会像当年日本一样重演。但中国的底子和日本那会儿不一样,光伏、稀土、智能装备这些高附加值行业撑起了新一代产业架构。中国不仅有全产业链的完整体系,还有越来越多的定价权。升值对它们来说,影响不大,反而能倒逼升级。对中国自身来说,升值也不全是负担。适度升值,利大于弊。进口高端设备会更便宜,能源采购也会少花钱。比如欧洲的高精密机械、中东的原油,这些都是中国制造升级的“燃料”。更强的购买力还能刺激内需,提升居民的消费潜力。更关键的是,人民币正在变成全球多极货币体系中的“新锚”。截至目前,全球已有80多个国家将人民币纳入外汇储备,境外机构持有的境内人民币资产超过10万亿元。这说明,人民币的“信用值”正在走出国门,走上国际舞台。升值,是这个过程的加速器。但节奏不能乱,步子不能急。苏州一家电子厂就曾因汇率波动,损失23万元利润;纺织业更是敏感,每升值1000个基点,利润就缩水20%。这些中小企业撑起了中国外贸的“底层逻辑”,不能让它们被汇率波动一脚踢翻。技术优势行业还扛得住,劳动密集型行业一旦失衡,后果很难兜住。中国央行并不缺工具,中间价调控、逆周期因子、外汇风险准备金,这套政策已经在过去几年被反复运用,确保人民币年波动率稳定在3%到4%之间。从过去经验看,这种“温水煮青蛙”式的渐进升值才是最稳妥的路径。没人希望重演当年日本签署《广场协议》后资产泡沫破裂的惨剧,中国更不会照搬。长期来看,人民币汇率的调整不仅要服务出口,也要服务“走出去”。到2024年,中国对外直接投资(ODI)占全球比重达到11.9%。企业出海需要一个稳定、有力、可信的汇率支撑。数字人民币、多边央行数字货币桥项目(m-CBDC)等跨境支付创新,正在为人民币提供更强的自主性。减少对SWIFT的依赖,不只是技术进步,也是战略安全。放眼未来,人民币的路径清晰:不是暴涨,也不是死守,是在管理中前行,在波动中稳定,在调整中实现共赢。配合金砖国家的本币结算机制,中国正在搭建一个更具弹性的国际货币体系。

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了,目前中国的工业产值已经达到了全球的三

人民币被严重低估,再不升值全世界都受不了了,目前中国的工业产值已经达到了全球的三分之一。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!中国的制造业,早已是全球的“主力军”,数据显示,目前中国的工业产值占全球的三分之一,全球市场上每三件工业产品就有一件来自中国,从手机、家电到光伏、风电设备,再到新能源汽车,中国几乎掌控了全球产业链中的重要部分。光伏领域,中国的全球产能高达80%以上,风电装备占70%,这些数字背后是中国强大的生产能力和竞争力。人民币的定价权自然引发了全球的关注,以光伏为例,尽管面临国际贸易限制,中国依旧能够以低于全球市场的价格出口光伏组件,这种成本优势是人民币汇率“低估”背后的一个显著原因。如果真如外界所说,人民币的购买力被严重低估,按理说,外资早就应该蜂拥而至,疯狂购买人民币,可事实却并非如此,境外资本对人民币的持有远不如预期。为什么?首先人民币的资本项目并没有完全自由兑换,很多外资仍受限于中国的外汇管理政策,此外外汇资产的配置并不是随便就能进行的,企业和家庭的外汇配置也有其内在规律,不可能因为人民币“低估”就随便大规模换汇。事实上中国的汇率机制并非完全市场化,自“8·11汇改”以来,人民币汇率一直在市场供求的基础上浮动,但中国政府仍保持一定的管理权限,换句话说,人民币汇率的浮动并不是完全由市场决定的,政府通过调控手段来确保汇率稳定。这种有管理的浮动汇率制度,在一定程度上提供了灵活性和适应性,使得人民币能够在全球经济波动中稳定运行,比如说,当美元强势时,中国并不会任由人民币跟随其波动,而是会根据国内经济的需求和发展进行适当调整。适度的人民币升值并非没有好处,升值能够有效缓解中国面临的贸易顺差问题,降低进口成本,同时也能让其他国家的商品更具竞争力,从而减轻全球对中国制造业的焦虑,在过去几年中,中国制造业的出口增长不可避免地带来了全球的压力。人民币升值,能够在一定程度上缓解这种压力,让中国在国际贸易中保持平衡,可如果人民币升值幅度过大,尤其是在那些低附加值的行业,可能会对国内一些中小企业造成沉重打击。举个例子,服装行业一直是中国的重要出口产业,每年中国生产700多亿件服装,占全球市场份额的一半以上,这些企业的利润本就微薄,汇率波动对它们的影响可想而知。如果人民币升值,这些服装企业的出口价格将失去竞争力,从而影响它们的生存与发展,更重要的是,这些行业涉及大量的劳动密集型工作,关系到数百万家庭的生计,因此汇率政策必须在促进产业升级和保护传统行业之间找到平衡。中国制造业在过去几十年里已经完成了从低端到高端的转型,尤其是在光伏、稀土等领域,中国不仅掌握了核心技术,还逐渐拥有了定价权。人民币汇率的调控策略,不仅仅是为了短期的经济利益,更是为了为中国制造业的持续升级提供缓冲空间,适度的汇率浮动能够让企业在全球经济波动中获得更多的空间和时间,从而实现技术和产业的升级。国外市场并不是没有看懂人民币汇率的微妙平衡,虽然一些人喊着人民币“低估”,但大规模买入人民币并不现实,主要是由于资本管制的限制以及市场对人民币汇率未来走势的谨慎观望。即使如此,人民币的国际化仍在稳步推进,越来越多的国家将人民币纳入外汇储备,这也证明了人民币作为国际货币的地位正在逐步提升。对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!

最近整夜睡不着觉的,恐怕要数那些在日本押注重资产的国人了。汇率的持续下探让他们的

最近整夜睡不着觉的,恐怕要数那些在日本押注重资产的国人了。汇率的持续下探让他们的资产像盛夏的冰块般消融,东京核心区房价连续三个月的跌势更是雪上加霜。我认识的一位温州企业主,去年刚在银座购入整层写字楼,如今账面损失已超30%。"每晚都要靠安眠药才能入睡,"他坦言,"手机里装满了汇率和房价的提醒软件,半夜醒来第一件事就是查看最新行情。"这种焦虑正在这个特殊群体中蔓延。据日本财务省最新数据,外资持有的东京商业地产规模较去年同期萎缩近四成。曾经被视为"避风港"的日本资产,如今正经历着前所未有的信任危机。更令人揪心的是,这些投资者大多是在日本经济鼎盛时期入场,用真金白银赌上了身家性命。如今,他们不仅要面对资产缩水,还要承受汇率损失的双重打击。一位在日投资二十年的老华侨感叹:"这辈子最后悔的,就是把所有鸡蛋都放在日本这个篮子里。"这场资产困局给所有跨境投资者上了生动一课:在全球格局剧变的当下,任何所谓的"安全资产"都可能在一夜之间变成烫手山芋。

为什么人民币升值对银行股是极大利好?今年从7.32左右升值到7.07水平,对于汇

为什么人民币升值对银行股是极大利好?今年从7.32左右升值到7.07水平,对于汇率而言,升值幅度已经属于较大的了,既然是极大利好,银行的业绩增速大幅增长了?银行股大幅跑赢大盘了?国内大部分银行业务的都仅在国内,资产端和负债端都以人民币计价,压根不存在资产端升值,负债端贬值的逻辑。退一万步讲,哪怕资产端是人民币资产升值了,负债端别人给你存的都是美元(其实压根不可能,难道你在国内经营,储户天天拿着美元给你存款?),根据利率平价理论算上掉期点后,只要你的报表以人民币计价,汇率上的便宜全部被利率侵蚀。所以张口就是夸张的结论,一切导向都是利好它的银行股,这也是一个长期不学无术,尬吹银行的账号,大家注意回避!@悠闲老生常谈

离岸观澜|离岸央票再度发行,汇率“稳定器”功能持续强化

展望后世,2026年美元指数或将延续偏弱运行的趋势,人民币汇率面对的外部环境相对友好,叠加国内经济基本面的支撑、央行稳汇率张弛有度,以及积压的客盘结汇需求,预计人民币汇率整体或呈现温和升值的态势。

11月28日 加元兑美元突破0.7164 折算100加元汇率兑506.8424人民币

新浪外汇消息2025年11月28日,截至23时31分,外汇市场上加元兑美元汇率突破1加元兑换0.7164美元。涨幅为0.5015% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换19.7300加元;或者100加元兑换506.8424人民币。根据中国银行汇率牌价报价...

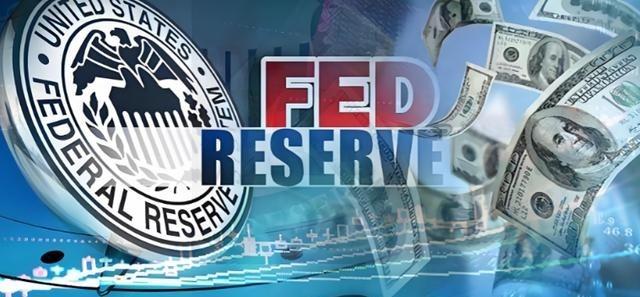

美国躺赚的秘密被扒光!3分钱换全球100美元商品,闭环太狠了?用近乎零成本的

美国躺赚的秘密被扒光!3分钱换全球100美元商品,闭环太狠了?用近乎零成本的纸币,收割全球的真实资源与劳动力。这种让美国“躺着赚钱”的模式并非天生,而是靠百年布局搭建的闭环,从二战后的规则制定到如今的军事兜底,每一步都暗藏精心设计的逻辑。二战结束,当时欧洲满目疮痍,美国凭借占全球75%的黄金储备,主导建立了布雷顿森林体系,确立“美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩”的规则。这一步直接让美元从美国的本国货币,升级为全球通用的“硬通货”,各国想做国际贸易,就必须先储备美元。但美国的野心不止于此,上世纪70年代体系崩溃后,它迅速绑定全球最核心的战略资源——石油,通过与中东产油国达成协议,要求石油交易必须用美元结算,“石油美元”就此诞生,相当于把全球经济的命脉系在了美元上。有了全球认可的信用基础,美国的“印钞换物”游戏正式启动。要知道,一张1美元纸币的印刷成本仅5.4美分,即便面额更大的纸币,成本也不会超过10美分,所谓“3分钱”正是对这种极低成本的形象概括。当美联储开动印钞机,这些几乎无成本的纸片就能通过贸易流向全球,换回来的却是中国制造的消费品、中东的石油、非洲的矿产这些实打实的商品。据IMF数据,全球流通的美元现钞中60%都在美国境外,仅这部分的狭义铸币税,美国每年就能赚约300亿美元。更狠的是美国搭建的“美元-商品-美债”闭环,让赚走的钱还能循环生利。各国通过出口获得美元后,为了保证资产安全和贸易便利,不得不把大量美元用来购买美国国债。这相当于各国免费把钱借给美国,而美国支付的国债利率长期低于2%,再用这些低成本借来的钱投资海外高收益资产,每年靠利差就能赚2000亿美元。美国国债以美元计价,实在还不上就靠美联储印钞购债“借新还旧”,形成了永续循环的融资模式。这套体系的兜底保障是美国的军事霸权,2024年美国8860亿美元的国防预算中,40%都来自外国持有的美债利息收益,形成“铸币税养军队、军队护美元”的恶性循环。谁要是敢挑战美元,就可能面临制裁甚至军事威慑。而美联储的“放水-加息”周期更是收割利器,2020年增发6万亿美元让全球通胀飙升至8.8%,2022年激进加息又让新兴市场货币平均贬值15%,外债负担加重30%,相当于向全球征收“汇率税”。经济学家测算,美元霸权每年为美国带来的净收益占其GDP的1.5%-2%,相当于每年从全球抽走6000-8000亿美元隐形税。如今去美元化浪潮渐起,美元全球外汇储备占比已从巅峰时的70%降至58.8%,但短期内这套闭环仍难撼动。看清这个逻辑就会明白,美国的“躺赚”从不是运气,而是建立在全球经济规则之上的霸权红利,而这份红利,终究是靠其他国家的劳动与资源支撑起来的。

11月28日 新西兰元兑美元突破0.5727 折算100新西兰元汇率兑405.6466人民币

新浪外汇消息2025年11月28日,截至05时50分,外汇市场上新西兰元兑美元汇率突破1新西兰元兑换0.5727美元。涨幅为0.5090% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换24.6520新西兰元;或者100新西兰元兑换405.6466人民币。根据中国...

现在是美元想贬值,但中国顶着不让!因为从历史的经验来看,这意味着美国又想走“日本

现在是美元想贬值,但中国顶着不让!因为从历史的经验来看,这意味着美国又想走“日本的老路”,来反收割中国!美联储降息信号一出,美元指数隐现疲态,中国却牢牢把住人民币汇率底线。这场货币较量,背后是美国旧招重现,瞄准中国出口链条,意图复制上世纪对日本的金融围堵。人民币能否稳住阵脚,避免资产泡沫的陷阱?汇率波动间,全球贸易格局悄然生变,中国经济韧性将如何书写新篇?上世纪八十年代那时候美国经济卡壳了,贸易赤字堆成山,制造业岗位丢了不少。1985年9月22日,五国财长在纽约广场酒店碰头,签下协议,联合抛售美元,让日元和马克升值,好帮美国出口喘口气。日本作为出口大国,本来汽车家电卖得风生水起,日元一升,竞争力立马打折。从1美元兑240日元,到三年后120比1,升值超一倍。出口企业利润蒸发,中小企业大批关门,工业带上订单锐减,经济增速从高速掉头。日本政府一看事儿不对劲,赶紧降息刺激内需。从1986年1月起,日本银行把利率从5%拉到2.5%,资金全涌进地产和股市。东京地价指数从120窜到334,住宅价格翻番,一套房够买美国半条街。股市也疯涨,道指似的东京交易所数字刷屏,散户蜂拥跟风。泡沫吹得老大,美国等泡沫胀熟了,又推日本加息。1989年利率上到6%,股市腰斩,房价崩七成,银行坏账堆山,企业倒闭潮来袭。GDP增长从5%跌到零,日本就这么栽进“失落的二十年”,失业率高企,消费低迷,到现在都没全爬出来。这就是美国那套转移危机的老把式,先逼升值伤出口,再宽松酿泡沫,最后抽资戳破,让对手为自家经济买单。如今轮到中国,美国经济照旧有疙瘩,制造业回流慢,赤字不减。2024年美联储两次降息,把联邦基金利率从5.25%-5.50%降到4.25%-4.50%,美元指数从峰值滑到102.55左右。表面是为拉内需,骨子里是想借美元弱势,推人民币相对升值,挤压中国出口空间。人民币对美元从7.26上移,9月19日美联储降息后,汇率从7.1步入7.0区间,中间价到9月6日定在7.0925,年内升值超1.7%。家电机械这些出口主力,利润本就5%到8%,汇率一变,到手钱少一块,企业得咬牙扛着。沿海工厂订单少起来,仓库货压着,财务报表上红灯亮堂。美国这盘棋不光第一步伤出口,后手更狠。人民币升值会拉外资进来炒股炒房,2024年8月外汇储备3.2882万亿美元,稳在3.2万亿以上,但资金一涌,股市地产指数晃荡,上海陆家嘴交易忙碌,地产盘子热起来。实体经济被泡沫拽着走,美国要是转头加息,资金抽走,崩盘就来,银行坏账企业关门全上演。这就是反收割的算盘,学日本老路,让中国替美国消化危机。2024年贸易顺差1万亿美元,货物出口2.31万亿,进出口总值4.02万亿,增长3.7%,但顺差里30%用人民币结算,外贸企业不强制结汇,外汇多藏在企业账上,没全进央行兜里。中国可不是当年的日本,手里有底气。外汇储备世界第一,2024年12月末3.2024万亿美元,汇率折算和资产价格变动的压力下,还保持基本稳定。央行用中间价调控,防大起大落,9月24日稳增长政策一出,汇率进一步走强。企业结汇意愿高,跨境贸易人民币占比51%,货物贸易30%,美元主导降到44%。外贸结构优化,高新技术出口增速11.48%,机械设备24.85%,东盟贸易升4%,欧盟美国伙伴稳当,不靠单家吃饭。经常账户顺差30117亿元,货物顺差54812亿元,实体经济托底,汇率站得牢。美国低息放水,通胀还没消,制造业也没见大起色,自个儿先扛着。中国坚持自主调控,外汇市场供求平衡,政策工具多。2024年上半年经常账户顺差941亿美元,货物顺差2884亿,资本金融账户逆差但有净误差把关。央行不追美联储步子,结构性工具稳融资成本,中美利差倒挂扩大到-290.5bp,但人民币指数韧性足,亚洲货币里贬值才2.83%。美国想转嫁危机,碰上中国这堵墙,旧戏码唱不转。长远看,中国经济稳中求进,高品质发展是主调。扩大内需,深化改革,数字经济绿色产业领风骚。贸易多元化,人民币国际化步子稳,汇率双向浮动中,风险管得住。广场协议教训记心里,中国不走弯路,外汇储备压舱,外贸基本面硬,美国这手牌打空。

日元兑美元汇率从年初的140跌至157!高市早苗此番操作,直接把日本经济拖入了“

日元兑美元汇率从年初的140跌至157!高市早苗此番操作,直接把日本经济拖入了“贬值漩涡”——超市里牛肉的价签红得刺目,小老板紧攥着成本单直叹气,就连退休老太太购买进口奶粉都得精打细算好半天。您或许没直观感受,这汇率下跌得有多厉害?年初日本主妇换1万美元,需掏出140万日元;如今则要157万,平白无故多掏17万!钱就这么无声无息地“蒸发”了,怎能不心疼?更让人痛心的是,这贬值并非“数字游戏”,而是实实在在地从老百姓兜里掏钱。日本90%的食品依赖进口,阿根廷牛肉年初售价为8000日元/公斤,如今已涨到1万日元;新西兰猕猴桃从500日元/盒飙升至700日元。小区便利店老板跟我诉苦:“上周进了箱草莓,进货价涨了三成,卖贵了没人买,不卖又亏运费,愁得我夜里都睡不着觉。”企业的处境更为凄惨。丰田旗下的零部件厂,进口钢材成本上涨了25%,但终端产品却不敢提价——市场就那么大,一旦涨价订单全跑到韩国去了。中小企业更是如“待割的韭菜”:制作精密仪器的山田制作所,进口德国镜头价格贵了40%,利润直接从8%降至2%,老板苦笑着说:“再贬值下去,只能关门去送外卖了。”旅游业看似热闹,实则“外强中干”。去年中国游客来一趟能消费30万日元,可如今54万张机票瞬间被退订——票代早察觉情况不妙,提前与酒店解约。京都一家温泉旅馆老板表示:“夏天原本房间都订满了,现在一半都空着,员工工资都快发不出来了。”有人会问:“日元贬值了,出口应该获利了吧?”可日本早已不是当年的“世界工厂”,如今是贸易逆差国,进口量远大于出口量。日元每贬值1日元,进口成本就增加1万亿日元!更要命的是,日本供应链受制于中国——从手机芯片到汽车零件,七成依赖中国供应。一旦关系闹僵,工厂机器停工,出口更是无望。日本央行如今如“走钢丝”般艰难。加息?加息0.25%就会使房贷利率从1%升至1.25%,老百姓直接不买房、不消费;不加息?外资每天撤走5000亿日元,汇率会进一步崩溃。抛售美债进行干预?又怕美国翻脸——毕竟日本外汇储备中,美债占了六成。高市早苗的政策,如同给经济灌下一杯“毒鸡汤”。她以为“刺激基建能拉动增长”,结果钱全花在了无用之处;在涉台问题上强硬对抗,让中日贸易纽带变得松弛。如今经济恶果全由老百姓承担:工资上涨3%,物价却上涨5%,实际收入反而减少2%。这哪里是“经济政策”?分明是将自己的国家当作赌注。如今日本面临两种结局:要么高市早苗低头缓和外交,让汇率稍有喘息之机;要么硬撑到通胀失控、企业倒闭、民众怨声载道。对我们而言,这既是警示也是机遇。紧盯日本半导体、汽车产业溢出的订单,我们的产业链能够进行补位;稳住自身供应链,不被其带偏节奏。最后想问问大家:您认为日元还会下跌多久?日本老百姓最受苦的是哪方面?欢迎留言交流!(信息来源:日本财务省汇率数据、日本央行《经济物价形势展望报告》、央视网报道)日元走势日元日元行情日元强弱分析法日元贬值日元对美元汇率日元汇率动荡

韩元汇率跌至接近韩国当局出手干预的水平 市场即将迎来利率决议

在韩国央行本周将做出政策决定之际,韩国本地基金的海外投资力度加大给韩元带来压力,推动韩元兑美元汇率跌至4月以来的最低点,并逼近一个受到密切关注的水平。韩元兑美元汇率周一一度下跌0.5%至1479韩元兑1美元,为4月9日贸易...

美联储年内第三次降息恐难落地,人民币汇率坚挺,海外美元资产陷流动“拉锯战”

人民币汇率面对的外部环境相对友好,同时积压的客盘结汇需求或伴随着人民币汇率的升值而有所释放,反过来进一步支撑人民币汇率。预计2026年在美元指数保持结构性弱势的情况下,经常项目顺差和证券投资资金净流入或推动人民币对...

11月22日 新西兰元兑美元突破0.5610 折算100新西兰元汇率兑398.8831人民币

新浪外汇消息2025年11月22日,截至01时04分,外汇市场上新西兰元兑美元汇率突破1新西兰元兑换0.5610美元。涨幅为0.5016% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换25.0740新西兰元;或者100新西兰元兑换398.8831人民币。根据中国...

11月22日 美元兑瑞士法郎突破0.8097 折算100瑞士法郎汇率兑878.3487人民币

新浪外汇消息2025年11月22日,截至00时43分,外汇市场上美元兑瑞士法郎汇率突破1美元兑换0.8097瑞士法郎。涨幅为0.5089% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换11.3880瑞士法郎;或者100瑞士法郎兑换878.3487人民币。根据中国...

上证国际|悬崖边的日元 汇率破位下行“口头干预”失灵

日元对美元汇率失守多道整数关口、日元对欧元汇率触及历史新低…一段时间以来,日元汇率持续破位下行,日本当局虽进行了“口头干预”,却未能逆转日元颓势。随着日元汇率逐步走低并接近曾引发当局入市干预的水平,市场对日本...

悬崖边的日元 汇率破位下行“口头干预”失灵

日元对美元汇率失守多道整数关口、日元对欧元汇率触及历史新低…一段时间以来,日元汇率持续破位下行,日本当局虽进行了“口头干预”,却未能逆转日元颓势。随着日元汇率逐步走低并接近曾引发当局入市干预的水平,市场对日本...

爱柯迪:公司关注汇率变动并采取措施防范风险

投资者提问: 董秘你好:公司大概有一半的营收来自海外,美元或欧元兑人民币的波动是否会导致公司当期的净利润出现下滑?...公司将持续关注货币政策和汇率变动情况,采取积极的措施防范可能存在的风险。感谢您的关注!

11月19日 英镑兑美元跌破1.3075 折算100英镑汇率兑930.2326人民币

新浪外汇消息2025年11月19日,截至23时43分,外汇市场上英镑兑美元汇率跌破1英镑兑换1.3075美元。跌幅为-0.5098% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换10.7480英镑;或者100英镑兑换930.2326人民币。根据中国银行汇率牌价...

11月19日 澳元兑美元跌破0.6471 折算100澳元汇率兑460.6172人民币

新浪外汇消息2025年11月19日,截至23时39分,外汇市场上澳元兑美元汇率跌破1澳元兑换0.6471美元。跌幅为-0.5380% 转换为人民币汇率,相当于100人民币兑换21.7100澳元;或者100澳元兑换460.6172人民币。根据中国银行汇率牌价...