标签: 歼6

1990年,中国飞行员王宝玉开着飞机叛逃苏联,苏联答应送他去美国,然后给王宝玉戴

1990年,中国飞行员王宝玉开着飞机叛逃苏联,苏联答应送他去美国,然后给王宝玉戴上了眼罩,送他坐上了飞往中国的图154客机……麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!山东青岛一户普通人家,1962年冬天迎来了新生命,王宝玉自幼聪颖好学,成绩始终名列前茅,尤其对航空充满向往,家境普通的少年,凭借不服输的劲头,在1980年通过层层选拔进入了空军航校,那一代年轻人能穿上蓝色制服,是无数家庭的骄傲,航校的生活严格而充实,王宝玉刻苦钻研理论,飞行训练也力求完美,毕业后被分配到黑龙江的航空部队,成为一名歼-6战斗机飞行员,部队生活规律紧凑,飞行任务繁重,但王宝玉凭借扎实的基本功和灵活的应变,逐步赢得了领导的认可,也成为同批人中业务能力较为突出的飞行员。尽管专业素养出众,王宝玉在集体生活中始终显得格格不入,他性格内向,不善与同事深入交流,更多时候选择独自钻研技术,部队讲求团队协作和互助,王宝玉却习惯独来独往,逐渐与周围人产生隔阂,随着时间推移,身边的同事陆续迎来晋升机会,他却迟迟未能如愿,晋升无望的现实令他内心愈发失落,也加剧了对组织的不满,王宝玉常常将原因归咎于环境,忽视了沟通和协作同样重要,团队精神的缺失,让他在集体中逐渐边缘化,情感上的孤独感也随之加深。家庭生活并未成为王宝玉的港湾,成家后,他的妻子最初随军来到北方,但由于岗位有限,未能安排合适的工作,夫妻二人聚少离多,长期分居使得关系日益冷淡,家庭矛盾开始频繁出现,王宝玉多次向组织申请为妻子调岗,始终未能如愿,这进一步加重了他的失落感,事业与家庭双重压力下,王宝玉的心态逐步发生变化,对未来的迷茫感使他变得消沉,内心的苦闷难以排解,逐渐失去了对现实生活的信心。社会环境也在悄然发生变化,改革开放后,海外文化逐渐进入国内,王宝玉通过收听外国广播、了解国外社会,对外部世界产生了浓厚兴趣,关于个人奋斗和自由选择的理念,让他对自己所处的环境产生了更多思考,对于国外生活的种种想象,成为他内心寄托希望的出口,在现实落差和压力面前,王宝玉逐渐将“出国”视为一种逃离困境的手段,而并非一时冲动,反复思量后,他的思想发生了深刻转变,叛逃的念头逐渐成型。每一次飞行训练,王宝玉都在积累经验,为日后行动做着准备,飞行员需要对航线、天气、飞机性能了如指掌,而王宝玉凭借过硬的技术,将这些日常积累转化为个人计划的一部分,1990年夏天,他终于决定付诸行动,利用执行训练任务的机会,王宝玉驾驶歼-6起飞后,很快偏离了预定航线,选择以超低空方式避开雷达,直奔苏联远东地区的军用机场,他对地形和目标机场的选择显示出缜密的预判与筹划,飞行途中,飞机油料消耗极快,王宝玉在紧张操作中,终于将战机安全降落在符拉迪沃斯托克附近的机场。落地后,王宝玉立即向苏联军方表明身份,请求协助前往美国寻求政治庇护,苏联方面接到报告后,权衡利弊,决定迅速与中国方面沟通,正值中苏关系持续改善的重要时期,苏联高层不愿因个别事件影响双边合作,经过磋商,苏联同意中国的遣返请求,并以安全为由,将王宝玉蒙眼转移至飞机,王宝玉被带上图-154客机时,仍期待着即将步入陌生国度,飞机落地后,眼罩摘下,他才发现自己回到了中国,等待他的将是法律的裁决。回国后,军方立即对王宝玉展开调查,组织收集了飞行记录和遣返过程的全部资料,详细还原了事件经过,在调查结束后,相关部门按照规定,开除了王宝玉的党籍和军籍,并通报全军,军事法庭依法开庭审理,根据事实和证据,认定其行为触犯叛国罪,依法判处死刑,剥夺政治权利终身,这一判决迅速在军队内部传达,成为思想教育的典型案例,部队由此加强了对飞行员的管理和思想引导,防止类似事件再次发生。王宝玉事件对军队建设起到了警示作用,部队在总结经验后,进一步完善了对重点岗位人员的关怀和管理机制,及时发现和化解思想隐患,军方还通过多种形式,强化官兵的纪律意识和国家责任感,确保关键岗位人员始终保持高度忠诚,与此同时,事件并未对中苏关系造成波动,双方在处理过程中展现了良好的合作意愿,王宝玉驾驶的歼-6飞机经修复后重新投入使用,技术损失得以避免。

1990年8月,空军飞行员王宝玉反常地摘下手表让战友保管,然后驾机起飞,到达预定

1990年8月,空军飞行员王宝玉反常地摘下手表让战友保管,然后驾机起飞,到达预定空域后,王宝玉突然脱离编队,超低空直向苏联远东飞去。45分钟后,这架中国歼-6战机出现在克涅维契轰炸机机场,让苏联军方如临大敌……王宝玉出生在1962年的青岛,那是个工人家庭,日子过得紧巴巴。他小时候对飞机着迷,总在街头看航空展,那些银灰机身和引擎声让他心痒难耐。长大点,他又赶上空军表演,飞机拉起云霄的模样印在脑子里。从初中开始,他就咬牙学文化课,跑步练体能,为的就是空军招飞那道坎。1980年,18岁的他挤进青岛考点,层层过关,进了飞行学院。学院四年,他埋头苦练,模拟器和空中课上成绩稳居前列。毕业那年,1984,他被分到黑龙江某航空兵团,摸上歼-6的操纵杆。起初,他对飞行技术钻研得深,任务完成得干净利落。可他的性子是个绊脚石,不爱搭理人,总觉得别人浅薄,自己多读了点西方书就高人一等。团里集体活动,他常找借口躲开,饭桌上也独来独往。服役几年,晋升名单上总没他的名字。别人靠团队协作一步步上去,他却因不合群卡在那儿。上级找他谈心,安排战友帮衬,他反倒觉得是瞧不起。日子一长,这种隔阂像石头压胸口。1986年,部队介绍对象,他娶了青岛老乡柳兰,她是文工团秘书,性格开朗,对飞行员这份工作满是敬佩。婚后头几个月还凑合,可部队精简整编,柳兰调到师部驻地,两人隔着上百公里。异地成了导火索。王宝玉疑心重,总从柳兰的来信里挑刺,觉得她朋友太多不靠谱。电话里一吵,她偶尔点他毛病,他就炸毛。家庭这块儿裂了道缝,事业又没起色,他开始把账算到部队头上,觉得整个环境在挤兑他。埋怨声渐大,外面世界的念头也跟着冒头。那几年改革开放风头正劲,书报上西方生活传闻,让他越发坐不住。1990年8月25日中午,黑龙江某航空兵团一大队安排低空特技训练。王宝玉作为飞行员,负责歼-6单机任务。那天天气晴好,适合科目执行。起飞前,他把手表摘了,递给战友,说留个念想。这举动让旁人纳闷,但没人深追。12时09分,编队起飞,一切按程序走,机群爬升到预定空域。空域一到,王宝玉没跟上特技动作,而是右转偏离航线。高度拉低到百米左右,进入超低空状态,直奔中苏边境。他关掉应答器,避开雷达网,燃料指针慢慢往下走。飞行路径选在无人区,地形起伏帮他遮挡信号。边境线过得顺利,没触发警报。苏联境内,他继续低飞,调整航向锁定克涅维奇方向。那是远东轰炸机基地,防空严密,但他油量所剩无几,只能硬着头皮推进。45分钟后,歼-6出现在克涅维奇跑道上。着陆时速度过快,滑出边缘停稳。王宝玉从座舱出来,表达身份,称是中国空军人员,寻求政治避难,还想转去美国。苏联巡逻兵先发现异常,上报指挥部。基地瞬间戒备,军官带队包围,持枪监视。消息层层传到莫斯科,军方高层震动,这等于打了防空的脸。克涅维奇是重兵把守的设施,图-16轰炸机停满场子。苏联人检查飞机,确认是外来歼-6,机身因硬着陆有损。指挥官请示上级,讨论对策。当时中苏关系刚回暖,戈尔巴乔夫访华不久,双方不想为一人坏事。莫斯科下令低调处理,先扣人扣机,再与中国沟通。王宝玉被隔离审问,交代飞行动机,强调个人不满。中国空军很快察觉异常,雷达盲区虽大,但编队汇报露了端倪。总部火速行动,外交部介入。哈尔滨的中苏外长会谈中,钱其琛直陈主权,谢瓦尔德纳泽表态配合。谈判桌上,苏联同意遣返,避免事态升级。克涅维奇那边,王宝玉等了几天,苏联人表面答应送他去美国,实际拖时间。8月27日,准备移交,他被蒙眼押上运输机。飞机起飞,王宝玉以为是通往新生活的路程。途中,机组简要记录他的陈述。8月28日,降落在中国军用场,眼罩一摘,四周全是军人,国旗迎风。他被立即带走,空军调查组接手。整个过程暴露了边境管理的漏洞,也让苏联防空系统挨批,几名值班将领被调岗。这起事件在中苏间成了外交插曲,双方交换文件,确认无技术泄露。回国后,王宝玉面临军事法庭审理。空军总部开除他的党籍和军籍,罪名定为背叛祖国。法庭宣判死刑,缓期两年执行,终身剥夺政治权利。那架歼-6因损伤严重,苏联修不好,中国派副团长亲自飞回,克服故障安全运抵。整个回收过程耗时几天,技术员拆检确认无密级外泄。此案成了新中国空军最后一起驾机叛逃。部队据此大整内部,增设思想政治课,强化心理筛查。边境巡逻密度加倍,飞行员档案细查到家。教育材料里,王宝玉名字进了警示篇目,讲给新兵听,强调纪律底线。柳兰后来多次探监,两人关系缓和些,但他后悔已晚,牢房日子长着呢。

1987年歼6坠毁深山,飞行员迷路,放牛娃将其救回家给他做蛋炒饭

1987年2月19日早上八时许,云南省楚雄彝族自治州元谋县,一个年仅9岁的黎族男孩正在放羊(其实是16岁的孩子,飞行员记忆有误)。往日平静蔚蓝的天空,突然划出一道绚丽的焰火,随后传来的就是一声巨响。两个小黑点冒着腾腾白气...

买了中国26架歼6却不给钱?中国曾7次追债无果,现在什么样了?

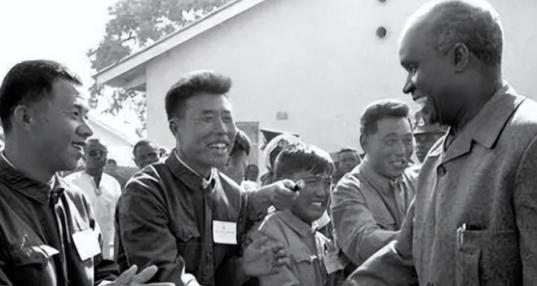

军火贸易向来是“现金交易,概不赊账”,但在中国的外贸史上,却有一笔烂账让人津津乐道—上世纪70年代,索马里买了中国26架歼-6战斗机和一批导弹,结果尾款一拖就是几十年,中国曾七次追债无果。这笔债,最后到底怎么样了?...