标签: 嫦娥六号

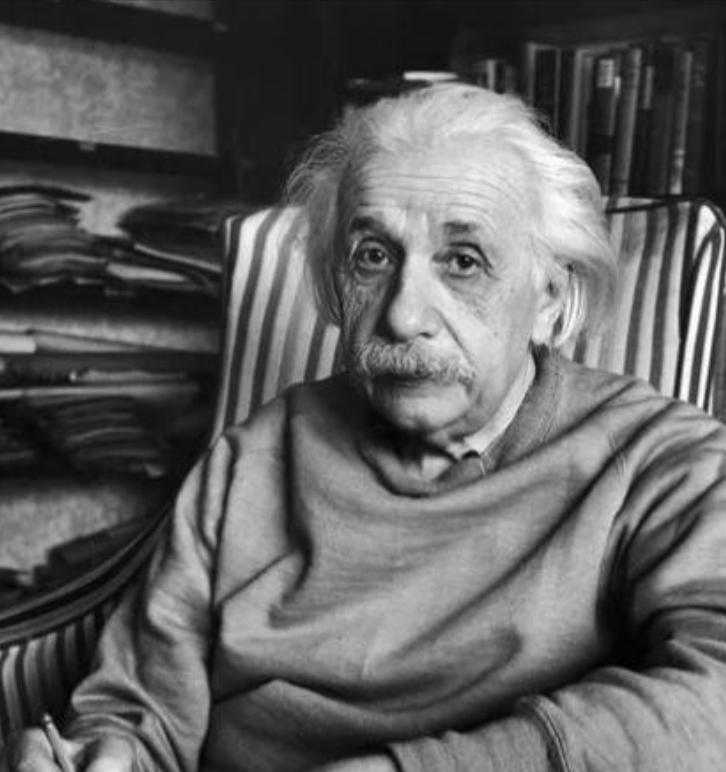

著名科学家爱因斯坦曾在日记里写下:中国人“智力低下”、“劣等民族”、“像牲畜一样

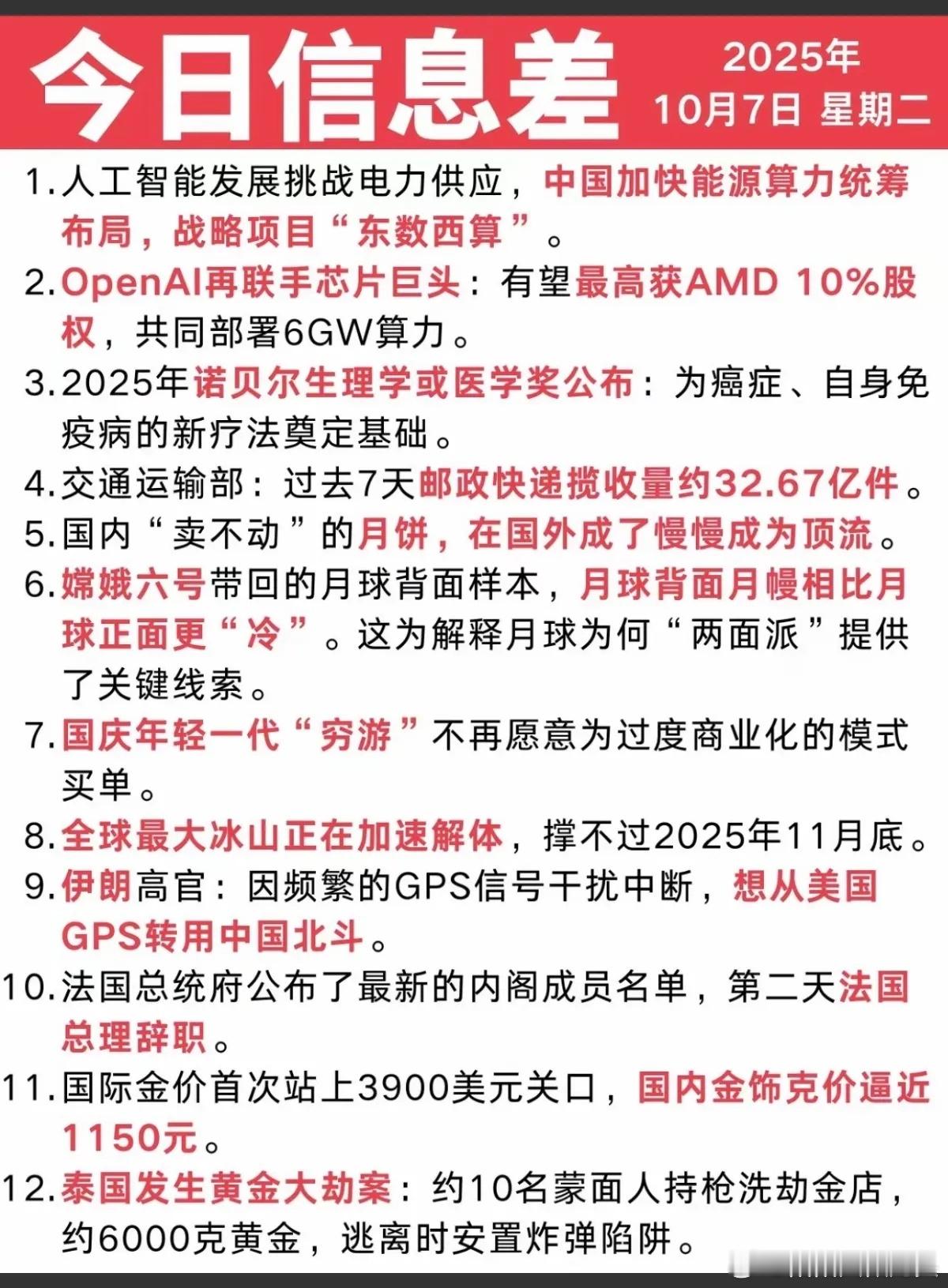

著名科学家爱因斯坦曾在日记里写下:中国人“智力低下”、“劣等民族”、“像牲畜一样”,世界上最伟大的科学家公开嘲讽中国,中国人为什么不生气?2023年上海科技馆特展上,爱因斯坦的计算尺与中国空间站模型并列陈列。展签写着“1922-2023:从观察到同行”,参观者驻足对比,轻声惊叹。这跨越百年的并置,藏着中国从积弱到崛起的密码。展柜里的计算尺刻度已磨损,是1922年爱因斯坦在上海用过的。当时他住在外滩华懋饭店,用这把尺子演算过相对论补充公式。窗外黄浦江的外国军舰,让他在草稿纸边缘画了个小小的问号。那天他随日本陪同人员逛城隍庙,所见景象冲击着他的认知。拉黄包车的车夫赤脚淌过污水,贫民窟里孩童蜷缩在墙角。他在私人日记里写下:“这是个智力低下的民族,像机器人般劳作。”这些言论后来引发巨大争议,却深植于时代局限的土壤。1922年的中国文盲率超80%,战乱让民生凋敝,教育体系崩塌。欧洲知识分子普遍带着文化优越感,难以穿透苦难看本质。更关键的是,他的观察被租界割裂的上海所局限。在“一品香”吃午餐时,他看到中国人蹲食的姿态,心生鄙夷。却不知那是底层民众连凳子都买不起的无奈,而非“野蛮”。晚宴上,外国商人谈论租界特权时,中国学者沉默地攥紧了拳。爱因斯坦注意到,有人悄悄把菜单上的牛排换成了阳春面。后来他才知道,那是为了省下钱,买进口的物理实验器材。这些细节渐渐松动了他最初的偏见,而真正的转变始于学术交集。1935年,周培源带着论文敲开普林斯顿研究所的门。爱因斯坦指着其中一个公式说:“这里该考虑中国北方的地磁数据。”他特意找来中国的地磁观测报告,帮周培源修正了模型。此时他已听闻,北平研究院学者背着仪器在战火中转移。在给朋友的信里写:“他们在打一场没有硝烟的科技抗战。”1938年,他收到中国留学生寄来的照片。照片里,云南联大的学生在防空洞外上课,黑板是石头做的。他立刻联合12位科学家,发起“援助中国科研”募捐。募捐来的显微镜、光谱仪,通过滇缅公路运往中国。每台仪器上都贴着纸条:“来自爱因斯坦的祝福”。这些设备,后来支撑了中国最早的原子核物理研究。2018年,《爱因斯坦游记》中文版出版时,争议很快平息。读者在日记旁看到补充注释:那些言论是时代滤镜下的偏见。而2021年中国高等教育毛入学率达57.8%,给出了无声回应。特展的另一角,放着2022年中国“九章”量子计算机的模型。屏幕上滚动着数据:处理特定问题比谷歌快100万亿倍。当年被贴上“智力低下”标签的民族,如今在量子领域领跑世界。展墙上的时间轴很醒目:1922年中国无自主科研机构;1956年第一台电子计算机诞生;2023年“嫦娥六号”月背采样。每一个节点,都在拆解1922年爱因斯坦的认知误区。有位老教授指着展柜里的旧信封,给学生讲背后的故事。那是1946年爱因斯坦写给中国学者的信,鼓励他们“坚持基础研究”。现在,中国在基础物理领域的论文引用量,已居世界第二。特展出口处,留言本上写满了年轻访客的话。“偏见源于无知,实力打破刻板印象”;“从被俯视到并肩,这一步我们走了一百年”。2023年特展闭幕后,计算尺被移至常设展厅。旁边新增了互动屏,扫码就能看中国空间站的实时画面。爱因斯坦的手稿旁,摆着中国科学家最新的黑洞研究论文。如今,黄浦江上空再也没有外国军舰的身影。上海国际学术论坛上,中国科学家与全球同行平等对话。当年被误读的“韧性”,已长成支撑崛起的参天力量。每年都有外国学者来科技馆,专门看这个特殊的展区。他们说:“这里记录的不仅是一个科学家的反思,更是一个国家的重生。”而那把旧计算尺,仍在默默见证着,偏见被实力消解的历程。主要信源:(财新网——怎样看待爱因斯坦凝视的中国人)

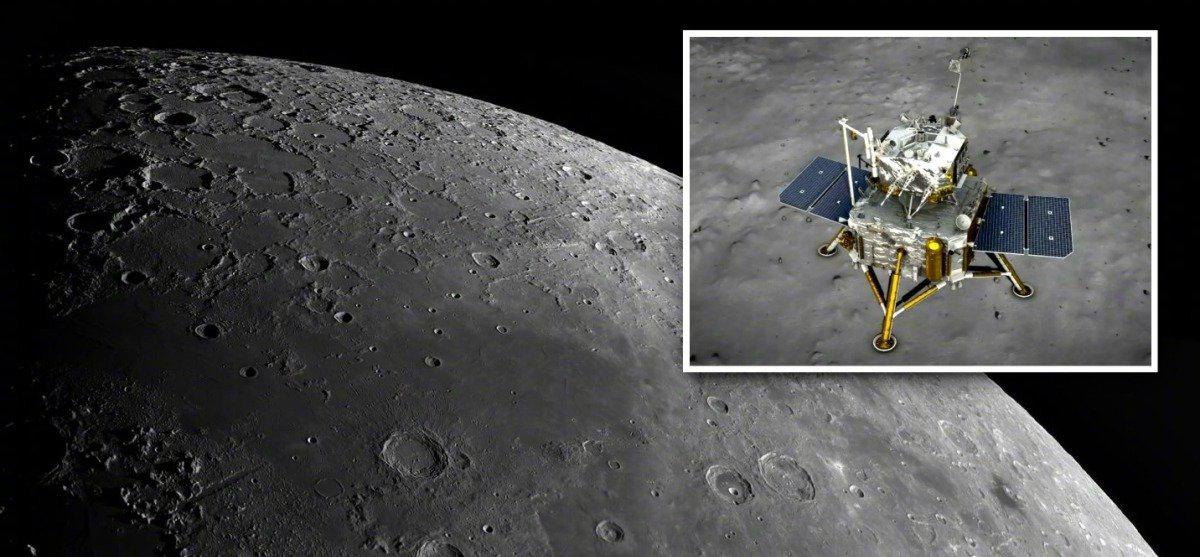

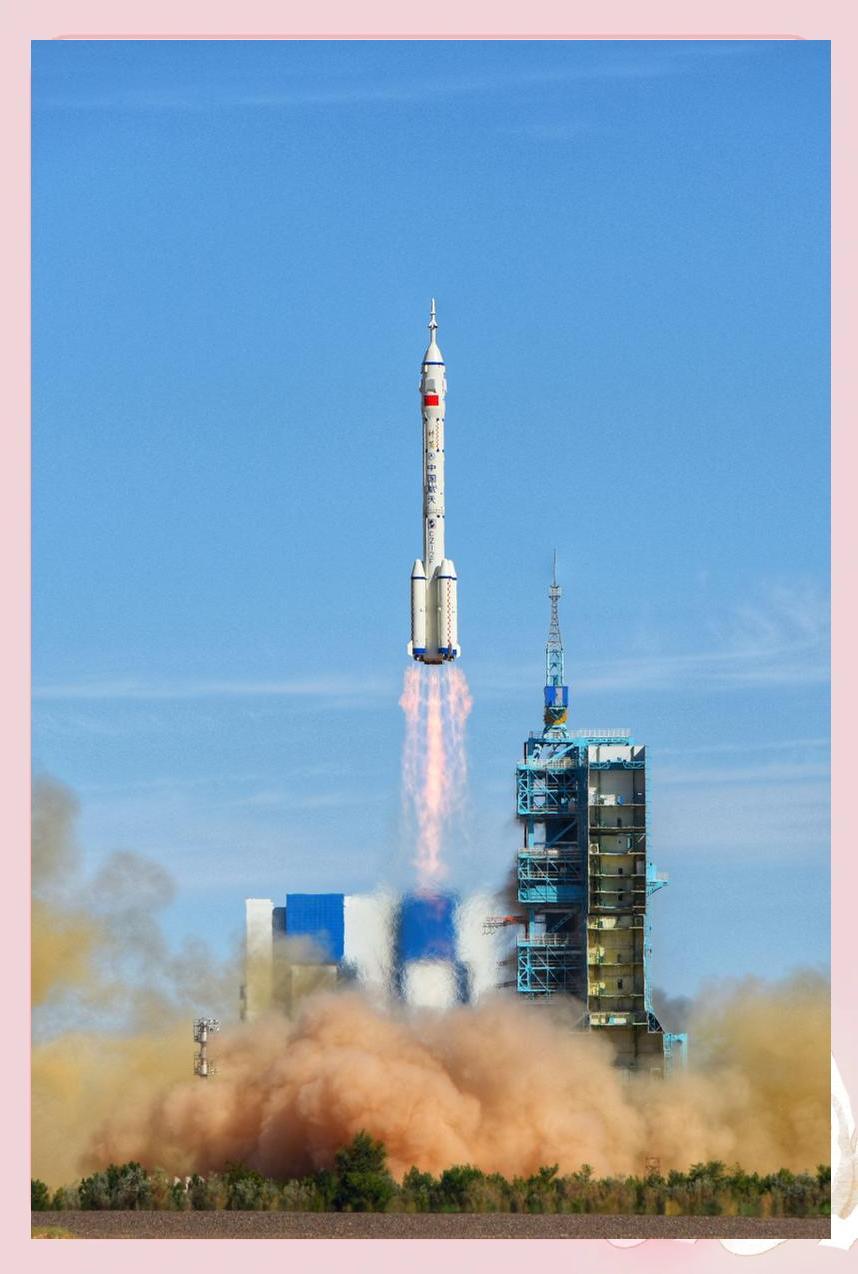

世界首富马斯克盟友,艾萨克曼,也是NASA候选人就表示,美国走错一步在航天领域就

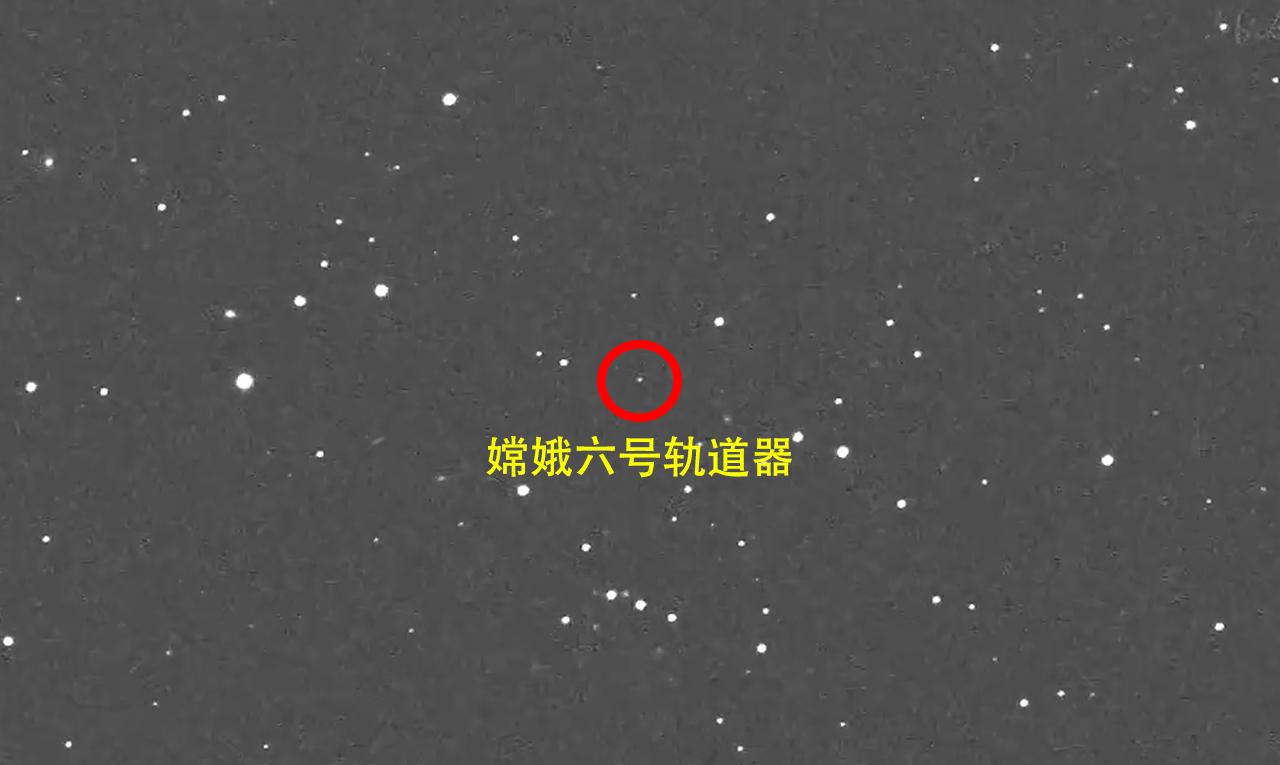

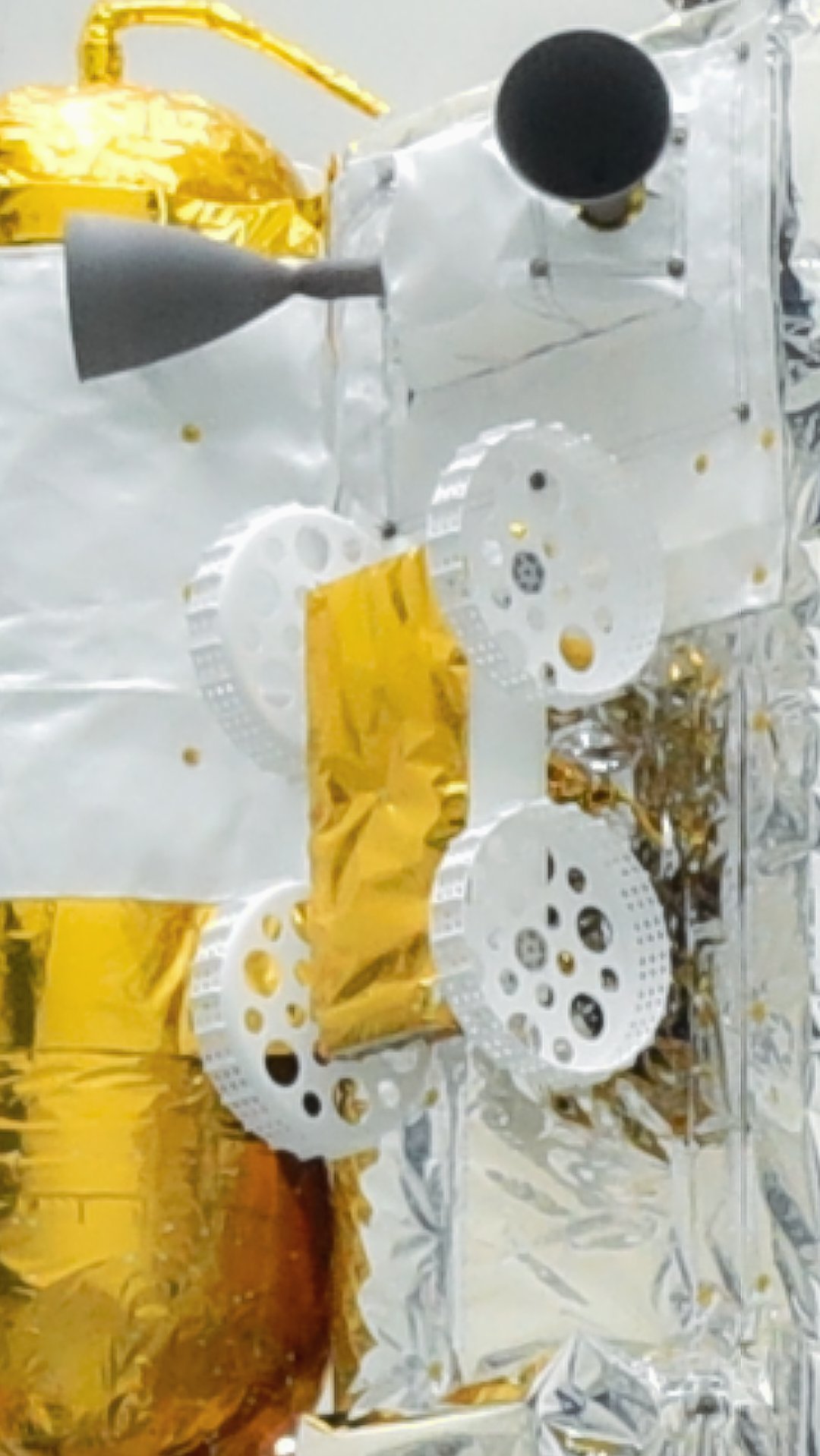

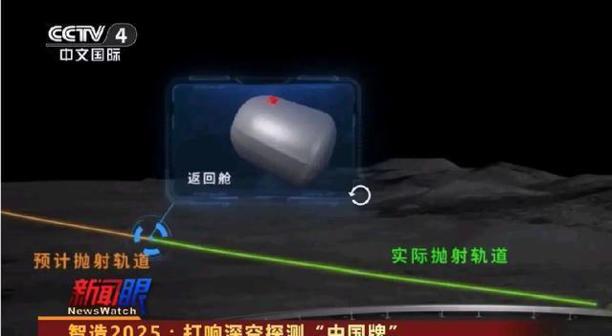

世界首富马斯克盟友,艾萨克曼,也是NASA候选人就表示,美国走错一步在航天领域就会追不上中方。这话不是危言耸听,而是戳中了美国航天当下的痛点,背后藏着实实在在的差距和隐忧。美国的“阿尔忒弥斯”登月计划本想抢占先机,却一再掉链子,最新消息显示“阿尔忒弥斯3号”载人登月已推迟到2028年9月,核心原因是SpaceX的星舰试飞多次失败,在轨燃料加注技术迟迟无法突破。更要命的是NASA2026财年预算被砍25%,SLS火箭因40亿美元的单次发射成本被诟病,项目推进雪上加霜。艾萨克曼早就批评过,NASA被官僚作风拖累,沉迷低效的“集旗游戏”,把钱花在过时技术上。反观中方,航天事业步步为营。嫦娥六号带回1935.3克月背样品,创下人类首次壮举;空间站正扩容至180吨级六舱构型,还实现过20天完成应急救援发射对接的纪录。2025年上半年中方虽发射载荷占比8.2%,但关键技术自主可控,没有依赖单一企业,也没有频繁的计划变动。本质上,美国的焦虑源于急功近利的决策和内耗,中方则靠稳扎稳打的技术积累和清晰规划领跑。艾萨克曼的提醒,其实是看到了这种模式差距的不可逆性——航天竞争拼的是长期耐力,一步踏空,后续再想追赶就难了。印度航天发展美国航天事业美国航天衰落美国航天计划

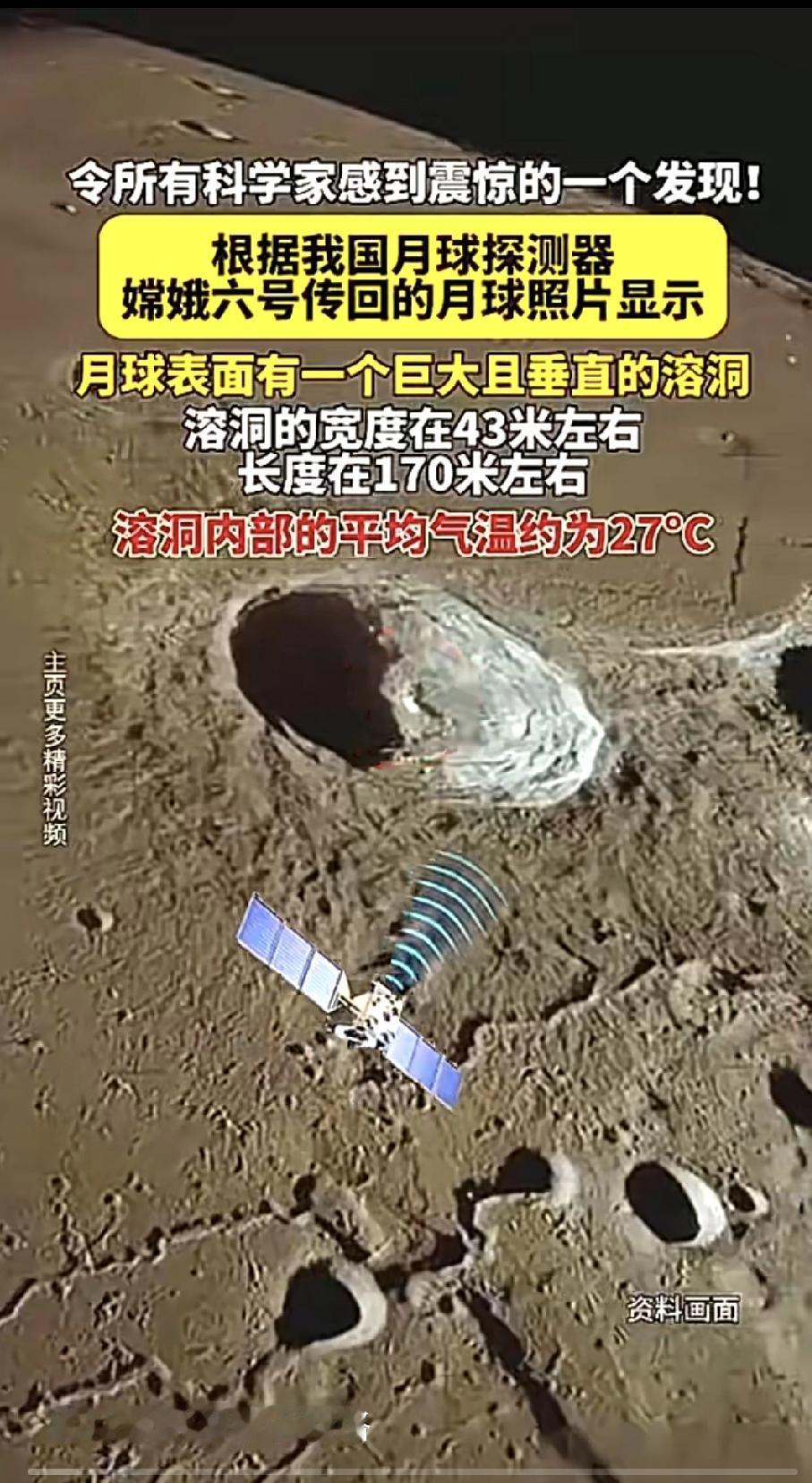

嫦娥六号揭秘月背月壤“黏人”密码!中国科学家破解太空谜题

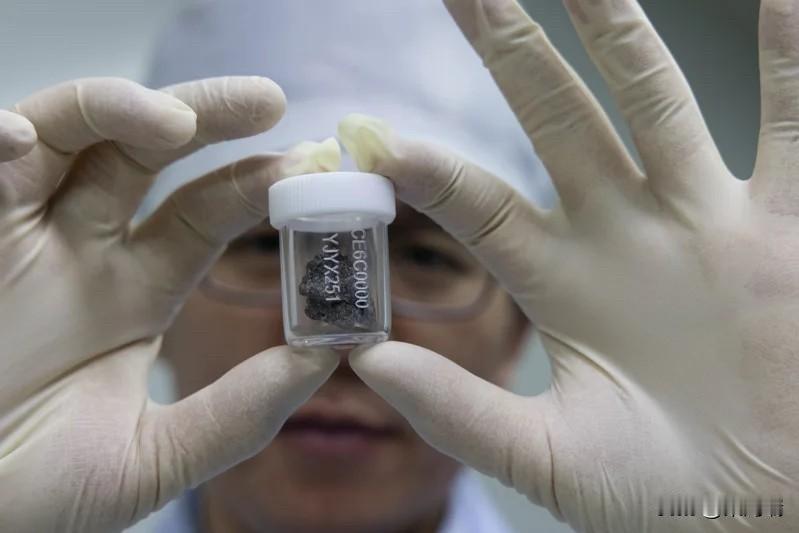

“打开储存瓶,嫦娥五号的月壤会飞走,而嫦娥六号的月壤却黏性十足,稳稳地留在瓶中。这一在月球背面采样时发现的奇特现象,如今终于有了科学答案。11月24日,中国科学院地质与地球物理研究所祁生文团队的研究成果在线发表于...

我国嫦娥六号样品和“月壤砖”研究取得新进展

央视网消息(新闻联播):记者从中国科学院地质地球所获悉,通过对嫦娥六号月球样品研究分析,我国科研团队成功破解了月球背面月壤的“黏性之谜”。相较于月球正面的月壤,背面月壤的颗粒形态更复杂,表面更粗糙,显著增大了...

研究揭示嫦娥六号着陆区月壤黏性之谜|科技前线

近日,中国科学院地质与地球物理研究所分析嫦娥六号月壤样品,系统揭示了月球背面月壤表现出较高黏性特征的物理机制,从颗粒力学层面完整阐释了嫦娥六号月壤“为什么这么粘”的科学谜题。此前,嫦娥六号在月球背面采样过程中,...

精细扫描29万余个月壤颗粒 嫦娥六号“土特产”有点黏

嫦娥六号探测器返回地球后不久,嫦娥六号任务总设计师胡浩就曾透露,与相对较为细密、松散的嫦娥五号月壤相比,嫦娥六号在着陆区采集的月壤“似乎稍微黏稠一点,还有点结块”。这一现象,引起了中国科学院地质地球所嫦娥六号...

嫦娥六号月壤为什么这么黏?最新研究成果发布→

记者11月24日从中国科学院地质与地球物理研究所获悉,基于嫦娥六号月壤样品,该所祁生文研究员团队系统揭示了月球背面月壤表现出较高黏性特征的物理机制,从颗粒力学层面完整阐释了有关嫦娥六号月壤黏性的科学谜题。...

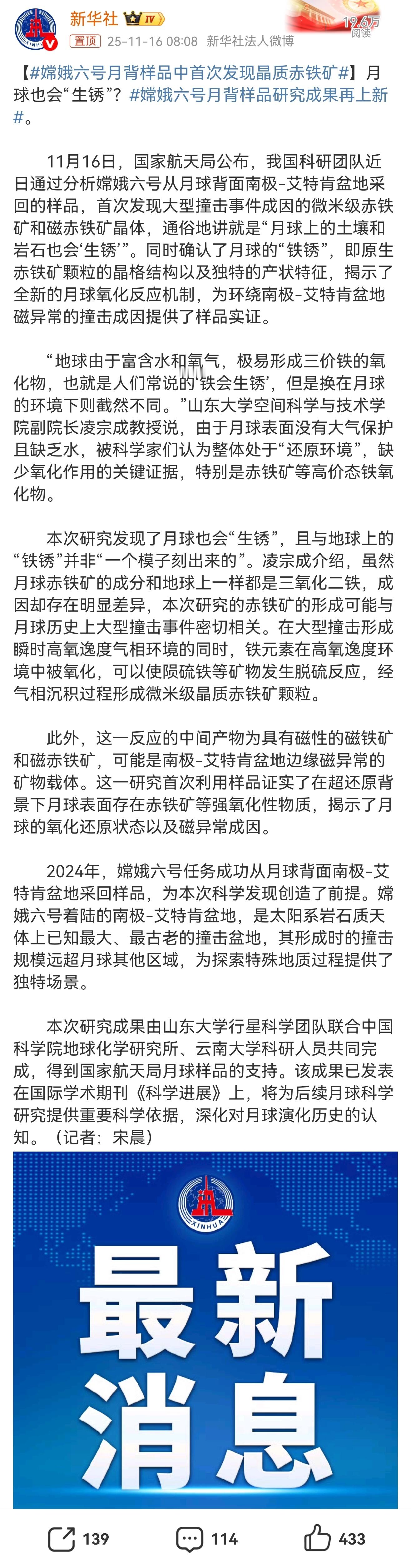

嫦娥六号月壤首现晶质赤铁矿和磁赤铁矿|科技前线

近日,中国科学院地球化学研究所联合山东大学、云南大学,通过分析嫦娥六号返回的月球南极—艾肯(SPA)盆地月壤样品,首次发现了大型撞击事件成因的赤铁矿和磁赤铁矿晶体,为月球表面存在强氧化性物质提供了直接的样品证据。...

嫦娥六号月壤又有新发现,月球也会“生锈”首次发现晶质赤铁矿

当嫦娥六号把来自月球背面的土壤带回地球时,所有人都明白:这批样品一定会改变我们对月球的认识。只是没想到,它竟告诉我们,月球,真的会“生锈”。11月16日,中国科研团队宣布,在嫦娥六号月壤中首次发现 微米级晶质赤铁矿...

首次!嫦娥六号月球样品,有突破性发现!

据央视新闻,今天(11月16日),国家航天局、山东大学、中国科学院联合发布消息,近日,我国科研团队通过分析嫦娥六号采回的月背南极-艾特肯盆地月球样品,取得月球科学研究重大突破—首次发现大型撞击事件成因的微米级赤铁矿...

我们肯定是在月球发现了什么东西,现在已经不满足地球内的对手了,前脚才说东风快递能

我们肯定是在月球发现了什么东西,现在已经不满足地球内的对手了,前脚才说东风快递能覆盖全球,后脚就来了个更狠的,在第三届深空探测国际会议上,探月工程总设计师透了底,要对一颗小行星搞动能撞击!月球背面那片未知土壤里,肯定藏着些宝贝,让我们航天人眼睛亮堂堂。东风导弹刚秀完全球投送的硬实力,深空大门就砰的一声推开。合肥会议上,吴伟仁院士一语道破天机:要撞一颗小行星。这“快递”升级版,能否真把宇宙威胁挡门外?中国航天这几年走得稳当,从近地到月球,一步步铺开大局。想想看,上世纪五十年代起步时,那会儿运载火箭刚点亮戈壁夜空,现在已能稳稳抓取月球样本。嫦娥工程就是活例子,2007年嫦娥一号上天,传回月面全图;2013年嫦娥三号落虹湾,玉兔车在上面转悠;2020年嫦娥五号带回近两公斤土样;今年5月嫦娥六号又从月背挖了1935克宝贝。这些样本不光是石头,是太阳系的线索,帮我们搞清行星怎么形成的。月球探测干成这样,航天人自然不满足于地球家门口。东风系列导弹覆盖全球,那叫一个准狠,威慑力满分。可宇宙里头,小行星才是真麻烦货。直径几百米的一撞,够喝一壶的,能搅乱气候,砸出核爆级坑。中国人看问题,向来长远。第三届深空探测天都国际会议上,就把这事儿摊开了说。会议在安徽合肥办,9月4到5日,来了上百位中外专家。吴伟仁院士是中国探月工程总设计师,也是深空探测实验室首席科学家。他在会上讲,中国正规划小行星动能撞击演示验证任务。这不是拍脑门想出来的,是基于实打实的技术积累。目标是一颗直径约210米的小行星,轨道周期7.6年,离地球不远不近,正好练手。为啥要撞?小行星撞地球的概率低,但一出事儿就是灭顶之灾。联合国都把它列成人类二十大威胁之一。今年9月3日,就有一颗2025QD8小行星在21万公里外擦肩而过,够惊心。国际上,美国的DART任务2022年撞了Dimorphos,证明动能撞击能改轨道。中国这回要走全链条,探测加撞击,验证防御方案的可行性。任务分两步,第一步探测。发射探测器上去,近距离量形状、质量、表面结构。得知道它转多快,有啥成分,这样撞击才有准头。第二步就是撞击器上阵,以高速砸过去,改它轨道偏差。整个过程,误差控制在米级,数据全靠国产系统回传。吴伟仁院士强调,这套体系从监测到干预,全自主可控,不靠别人。说起自主,航天人这几年憋足了劲。传感器、推进系统、导航算法,全是中国货。深空通信抗辐射,数据处理稳如老狗。国际合作不总是靠谱,咱自己掌握核心,才是硬道理。这任务不光防风险,还能挖科学宝。小行星是太阳系化石,研究它,等于翻开行星家谱。撞击数据还能校准动力学模型,提高轨道预测准度。中国方案亮在哪儿?跟国际比,咱不光撞,还建全套防御手册。探测阶段,高清影像、成分分析,一网打尽。撞击后,联合监测评估效果。这叫多技术协同,靠谱。吴伟仁院士在会上还发了合作倡议,向全球伙伴喊话:数据共享,一起防小行星,守护地球家园。中国航天,向来不藏私,科技强国就得担责任。这事儿搁谁身上都得掂量。深空任务,距离亿万公里,温度差大,辐射猛,通信时延长。导航得精,撞击角度速度时间卡死,否则白搭。地面模拟上千次,确保参数对头。风险管理、系统整合,全是真刀真枪。中国从月球起步,到火星落轮子,现在直奔小行星,航天能力延展得飞起。战略上看,这标志中国深空探测新阶段。过去是探月火星,现在加行星防御。概率低的风险,一旦来就是全球灾难。中国率先干,既秀技术自信,也为人类探路。国际话语权水涨船高,合作机制跟着建。想想东风快递覆盖全球的底气,现在深空版更狠,宇宙对手也得掂量。小行星防御不是科幻,是实打实的国家行动。吴伟仁院士的报告,系统讲了探测、防御、资源开发构想。未来,资源利用也能上议程,小行星上金属矿多,够挖的。但眼下,重点是防。2027年前后执行,这时间节点卡得准,技术成熟了就上。而这项任务干成,全球行星防御模型就优化了。数据共享机制建起,国际伙伴拉进来,一起盯轨道异常。中国航天常态化深空时代,就这么开启。

嫦娥六号月壤发现藏了28亿年的秘密!还有新物质,新月壤16家分!月壤发送!16机构分45份样品8000多毫克

想象一下,如果月球是个古老的宝藏箱,那这次嫦娥六号带回的月背样品,就是那把能打开秘密的钥匙。这不,国际学术期刊《自然》杂志最近就刊登了咱们中国科学家的研究成果,揭秘了月球磁场的一段“失而复得”的传奇故事。一直...

早就说了,中国科技实力不简单!刚刚,国内又一科技应用成果落地,估计让欧美又一次措

早就说了,中国科技实力不简单!刚刚,国内又一科技应用成果落地,估计让欧美又一次措手不及了!前些日子,有媒体独家爆料,称夸克在推进一项代号为“C”计划的AI业务。这个消息一出,不少行业内的人就展开了猜测,有人说“C”是AI眼镜、有人说是智能汽车……反正说啥的都有。10月23号夸克直接揭开了谜底,“C”计划哪儿是搞什么虚头巴脑的新设备,核心是把AI对话和搜索捏在了一起,还立刻拿出了实打实的成果。就说山西平顺县吧,那可是有名的“地上古建博物馆”,从唐朝到清朝的老建筑攒了237处,像原起寺、天台庵这些国宝级的宝贝,都沿着河谷摆着。之前好多人去打卡,尤其是因为《黑神话:悟空》取景火了之后,游客乌泱泱的,但讲解员就那么几个,解说牌上那点字根本不够看,好多人逛完只记得拍了照片,啥历史典故都没搞明白。现在不一样了,打开夸克App对着石柱拍张照,几秒钟就有答案蹦出来:这是五代时期的遗存,上面的字记着当年有个僧人化缘建寺的故事,连建筑的梁架结构、脊兽的寓意都讲得明明白白。别说古建了,你拍碗当地的驴肉甩饼,AI都能告诉你大概多少卡路里,还教你怎么吃最地道。平顺文旅局的局长都感慨,这些沉默了千年的老建筑,终于能“开口说话”了。这可不是实验室里的花架子,是真真切切让每个游客受益的科技应用,10月15号揭牌那天,好多当地人和游客当场试了,都夸这技术太贴心。能做到这点,背后的硬实力藏不住。夸克可不是瞎琢磨,是把阿里巴巴的通义大模型当“大脑”,把平顺县的地方志、文物资料、专家研究成果全“喂”给了AI,让它真的“读懂”了这些老东西。而且这还只是开始,接下来还要给文物建数字档案,帮游客规划路线,推荐吃住,把整个旅游流程都用AI串起来。这种把高科技用到老百姓日常里的实在劲儿,欧美那边真不一定赶得上。再往深了说,“C”计划的野心可不止于景区讲解。夸克直接在App里加了个“助手”入口,既能搜信息,又能像聊天一样问问题,写东西、翻译、看文档都能搞定,不用再在搜索软件和AI助手之间来回切换。要知道,夸克本来就在全球消费级AI应用里排第九,比不少欧美产品都靠前,现在把“搜索+对话”合二为一,等于把实用度又提了一个档。更厉害的是,它用的通义大模型最新版,已经超越了GPT-5这些欧美热门模型,冲进了全球前三,这技术硬实力摆在这里,谁还敢说中国AI不行?反观欧美那边,虽然也有不少AI成果,但要么偏重于实验室里的技术炫技,要么落地的东西离普通人太远。美国OpenAI的Sora能做逼真视频,看着是厉害,但到现在也没真正走进老百姓的生活;德国投了16亿欧元搞AI计划,重点还在机器人研究这些偏工业的领域,离旅游、日常查询这种民生场景远得很。英国的“深度思维”能解奥数题、预测天气,可这些技术要变成普通人手机里的工具,还不知道要等多久。咱们倒好,直接把AI塞进手机App,逛个景区、拍个美食就能用,这种从技术到应用的转化速度,绝对让他们措手不及。而且这可不是夸克一家在发力,看看2024年咱们的十大科技新闻,嫦娥六号把月背样品带了回来,“拉索”找到了宇宙线源,还有世界首款类脑视觉芯片问世,哪一样不是让世界惊叹的硬成果。夸克的“C”计划只是个缩影,说明中国科技早就不是只拼理论、拼论文,而是实实在在往“用得上、用得好”上发力。10月底还要预售的夸克AI眼镜更能说明问题,外观和普通眼镜没区别,却能导航、比价、查信息,把阿里的生态和AI能力全集成在脸上,88VIP到手才3699元,这种性价比和实用度,欧美同类产品根本没法比。那些总觉得欧美科技领先的人可以醒醒了,现在的中国科技,早就不是跟在别人后面跑了。夸克这波操作,一边是把顶尖AI模型用到县域旅游里,让千年文化遗产活起来;一边是把复杂技术变成老百姓能轻松上手的工具,这种“高大上”和“接地气”的结合,恰恰是咱们的优势。欧美那边还在纠结技术主权、比拼实验室数据的时候,咱们已经把科技成果变成了看得见、摸得着的便利,这种落地能力和民生导向,才是最让他们措手不及的。说到底,中国科技的厉害之处,就在于既能上九天揽月,搞嫦娥六号这样的大国重器;又能下五洋捉鳖,把AI用到逛景区、吃美食这些小事上。夸克的“C”计划只是开胃菜,后面还会有更多科技成果走进生活。那些曾经看不起中国科技的欧美国家,恐怕得一次次刷新对我们的认知——中国科技早就不是“不简单”,而是越来越强,强到让他们不得不重视,强到让他们真正措手不及。

嫦娥六号月壤中发现“天外来物”意味着什么?

我国科研团队在嫦娥六号月壤样品中首次识别出罕见陨石残留物—CI型碳质球粒陨石 的撞击碎片。这些碎片来自外太阳系小行星带,是陨石母体撞击月表后熔融并急速冷却形成的产物。此类陨石在地球记录中占比不足1%,因其穿越大气层...

科学与健康|月球水从何而来?嫦娥六号月壤发现新线索

这个困扰科学界多年的谜题,如今因为中国嫦娥六号探测器带回的月壤而找到了新线索。近日,我国科研人员在对嫦娥六号2克月壤样品的精细分析中,取得了新发现:他们成功识别出源自“CI型碳质球粒陨石”的撞击残留物。研究认为,...

嫦娥六号月壤中发现“天外信使”刷新太阳系物质迁移理论

我国对嫦娥六号月壤的研究又有重大发现。记者10月21日从中国科学院广州地球化学研究所获悉,该院团队通过对嫦娥六号月壤样品开展系统的岩相学分析以及橄榄石微量元素和氧同位素组成研究,识别出来自CI型碳质球粒陨石的撞击残留...

嫦娥六号月壤中发现“天外来物”我国会成为首个在月球上发现水的国家吗?

中国科学家在嫦娥六号带回的月壤样品里发现了“天外信使”—来自外太阳系的罕见陨石碎片。北京时间10月21日凌晨3点,相关研究成果发表于国际学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS),不仅刷新了对内太阳系物质迁移机制的认识...

月球上的水竟来自陨石?嫦娥六号月壤中发现“天外来物”

隐藏在嫦娥六号月壤中的又一段太阳系秘史被破解。科学家从月壤中识别出主要分布于外太阳系小行星带的CI型陨石残留物。这不仅刷新了对内太阳系物质迁移机制的认识,也为未来月球水资源分布和演化研究提供了新方向。10月21日凌晨...

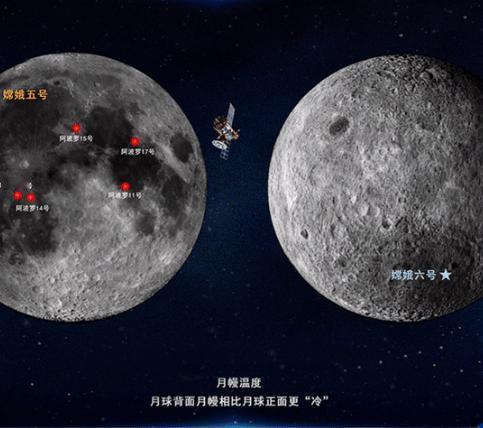

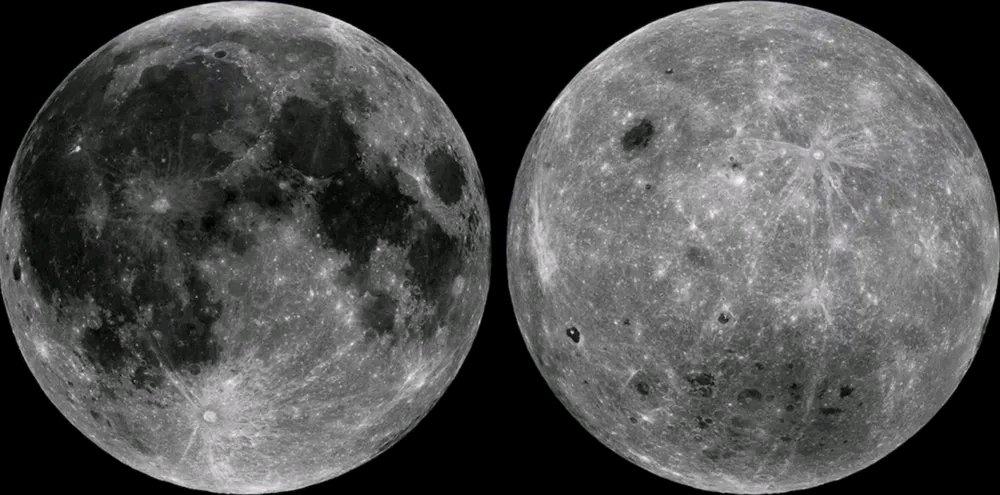

嫦娥六号月壤刚有重大发现,就要送联合国,网友担心:等于送美国 嫦娥六号月壤重大发现:月背月幔比正面冷100℃

国家航天局联合国家原子能机构发布了一个让全世界科学家都坐不住的消息:咱们嫦娥六号从月球背面带回的“土特产”研究出重大成果了,而且还要把这份独一无二的月壤送给联合国!这消息一出,瞬间引爆了航天圈。要知道,这可是...

首次揭示!嫦娥六号,有新发现

嫦娥六号新发现:首次揭示月表及次表层水的分布特征 我国嫦娥六号探测器在月球表面的就位光谱探测取得突破。记者从中国科学院获悉,中国科学院国家天文台李春来、刘建军研究员联合国内外团队利用嫦娥六号就位探测数据,首次...

![老人家的神预言,就还差一个五年计划了[加油]。看罢下图中的内容,不得不说,老](http://image.uczzd.cn/17690823020982497719.jpg?id=0)