开篇灵魂拷问:当你在加油站为9元/升的油价叹气时,是否想过:人类距离"无限能源"只剩最后100步?2025年8月,美国Helion Energy公司宣布与微软签订全球首个核聚变供电协议——2028年将以50美元/兆瓦时的价格提供清洁电力,这个价格比当前煤电成本还低30%。这场被《自然》杂志称为"能源革命临界点"的突破,正让曾经遥不可及的可控核聚变走进现实。

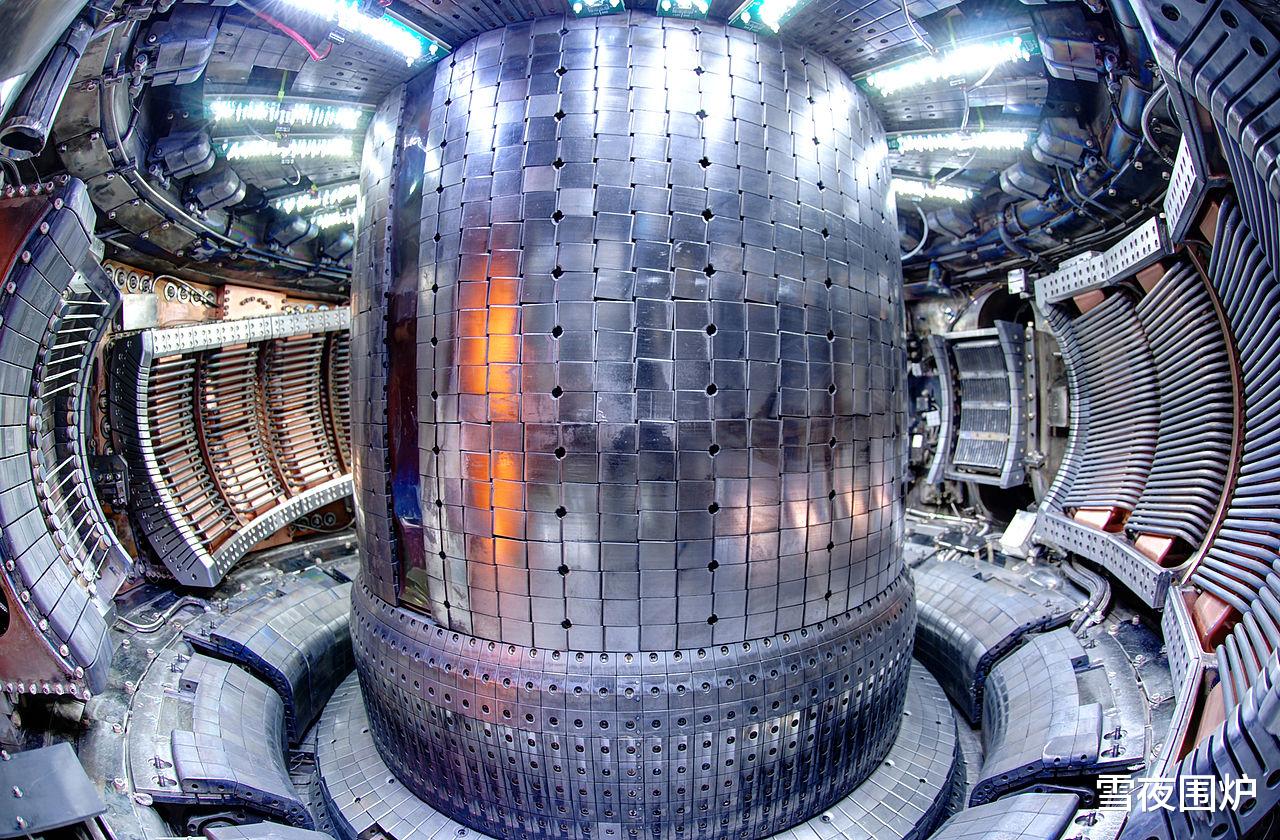

1. 持续运行403秒的中国"人造太阳"合肥科学岛EAST装置在2025年春季实验中,首次实现1.2亿摄氏度持续运行403秒,将2021年创下的101秒纪录提升3倍。更关键的是,这次实验验证了"稳态高约束模式"(H模)的稳定性,解决了长期困扰科学家的等离子体破裂难题——这相当于汽车从"间歇点火"进步到"稳定怠速"。

2. 美国SPARC装置的"能量增益突破"麻省理工学院与Commonwealth Fusion Systems联合研发的SPARC装置,在2025年7月实现Q值=1.3(输出能量是输入能量的1.3倍)。虽然距离商用要求的Q>5还有差距,但这是人类首次在紧凑型托卡马克装置上实现能量净增益,建造成本仅需3亿美元(传统装置动辄百亿美元)。

3. 德国W7-X的"无电流约束"革命世界最大 stellarator 装置(仿星器)在2025年4月创造新纪录:不用电流即可约束等离子体12分钟。这种"磁笼"结构避免了托卡马克装置的电流失控风险,为商用堆提供了更安全的技术路线。

二、像搭乐高一样造反应堆:2035年真能用电不花钱?1. 超导材料的"降维打击"第二代高温超导带材(REBCO)价格从2015年的400美元/米暴跌至2025年的12美元/米,这让SPARC装置的磁体成本直降75%。中国西部超导公司已实现该材料量产,2025年产能达1000公里/年,为自主建造聚变堆扫清材料障碍。

2. AI控制的"等离子体魔术师"谷歌DeepMind开发的"Alcator"算法,能实时预测并调整等离子体形态,将约束时间延长10倍。在2025年EAST实验中,AI系统成功处理137次等离子体不稳定性,人类操作员的反应速度根本无法比拟。

3. 商业化时间表已清晰可见

2027年:Helion Energy ARC-1装置并网发电(10兆瓦级)

2030年:中国聚变工程实验堆(CFETR)实现100兆瓦稳定输出

2035年:全球首座商用聚变堆(1000兆瓦级)在法国建成

2040年:聚变电价降至10美元/兆瓦时(当前煤电约80美元)

三、中国"聚变天团"的突围战

1. 合肥科学岛的"三代堆计划"中国聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)已投入25亿元,攻克"人造太阳"三大核心部件:

氚增殖包层:实现燃料自给自足(每产生100兆瓦能量可生产1克氚)

偏滤器:能承受20兆瓦/平方米的热负荷(相当于太阳表面温度的3倍)

超导磁体:4万安培电流下产生13特斯拉强磁场(地球磁场的26万倍)

2. 成都"惯性约束"的另一条赛道中国工程物理研究院在2025年取得突破:10万焦耳激光脉冲实现聚变点火。这种"激光打靶"方式比磁约束更紧凑,未来有望小型化到船舶、飞机等移动平台。

3. 国际热核聚变实验堆(ITER)的中国贡献中国承担了ITER装置18%的核心部件制造,包括:

全球最大的超导磁体线圈(重达360吨)

精密的等离子体诊断系统

氚燃料循环系统

这些技术积累正转化为自主创新的"护城河"。

四、普通人能抓住的三大机遇1. 万亿级产业链将崛起聚变发电需要的超导材料、特种钢材、精密仪器等产业,预计在2030年前形成3.2万亿元市场规模。A股相关板块已提前反应,2025年以来超导概念指数累计上涨187%。

2. 能源格局将彻底重构国际能源署预测,到2050年聚变能将满足全球20%的电力需求,这意味着:

石油、天然气需求锐减60%

储能产业规模缩减50%(聚变发电稳定性无需储能调峰)

海水制氢成本降至1美元/公斤(当前约5美元)

3. 个人职业选择的新方向聚变工程人才已出现年薪百万抢人的局面,热门岗位包括:

等离子体物理学家(起薪50万元/年)

超导材料工程师(紧缺度5颗星)

核聚变控制算法专家(AI+能源的交叉领域)

五、最后的"拦路虎"与突破路径1. 材料极限挑战等离子体持续冲刷会让第一壁材料每年损耗1毫米,目前最好的钨合金涂层也只能坚持3年。中国科学家正在研发"自修复材料",通过纳米颗粒填充裂纹实现寿命延长。

2. 氚燃料供应瓶颈全球氚储量仅20公斤,远不够商用堆需求。解决方案是:

利用聚变堆自身产生的中子轰击锂,实现氚的"自产自销"

中国已建成全球首个固态氚增殖实验包层,氚产率达设计值的112%

3. 核废料问题聚变反应产生的核废料半衰期仅100年(裂变堆废料长达数万年),且量只有裂变堆的万分之一。法国ITER团队已验证"加速器驱动嬗变"技术,可将废料寿命缩短至50年内。

结语:站在能源革命的门槛上

当70年前爱因斯坦说"可控核聚变在30年内实现"时,他不会想到人类要用60年攻克"等离子体约束"这个世纪难题。但2025年的今天,我们终于可以说:这场"人造太阳"的长征,已走过最艰难的90%路程。或许到2040年,当你的孩子问"为什么加油站会消失"时,你可以笑着说:因为2025年,一群科学家在合肥、在麻省、在慕尼黑,为人类按下了"无限能源"的启动键。

(数据来源:国际原子能机构、中国核聚变博物馆、MIT等离子体科学与聚变中心2025年度报告)