标签: 口罩

把钢丝球放进口罩里,没想到作用这么厉害,解决了家中的烦恼

我是万万没有想到,把钢丝球放到口罩里,作用居然这么厉害。还能解决家中的大麻烦,方法简单又实用,看完你也赶紧试一下吧。很多人只知道钢丝球是用来刷锅刷碗,还可以清理严重油污用的。再就是口罩,大家都知道口罩是一次性的...

JJ-286 医用口罩合成血液穿透测试仪 YY/T0691-2008 操作简洁

医用口罩合成血液穿透测试仪 是专门用于评估医用口罩抗合成血液穿透能力的检测设备,其核心功能是通过模拟血液喷溅场景,检测口罩材料对液源性污染物的阻隔性能。以下从设备原理、技术指标、应用场景及选购要点四个方面进行...

AY-286 医用口罩合成血液穿透测试仪 GB 19083 满足标准

医用口罩合成血液穿透测试仪 是用于评估医用口罩抗合成血液穿透性能的专业检测设备,其核心功能是通过模拟人体血液喷溅场景,检测口罩对合成血液的阻隔能力,确保口罩在医疗环境中能有效防止血液渗透,保护医护人员安全。...

上海阳性确诊数上升!官方提醒:这次要提防的病毒,还不止一种!口罩戴起来

其次,当市民前往人群密集场所时,如搭乘公共交通,前往医院、商场等,建议规范佩戴口罩,降低感染风险。外出回家后需及时洗手,保持手部清洁;日常还应注意咳嗽礼仪,避免飞沫传播。此外,在做好保暖的前提下,每天需适当开窗...

秋冬天带娃出行,口罩到底该不该戴?

走在街头巷尾,看着周围人来人往,飞沫、灰尘、病毒仿佛无处不在,家长们不禁忧心忡忡:带娃出门,到底要不要给孩子戴口罩呢?口罩不是“万能盾”,环境评估是关键 首先,咱们得明确一个观念:口罩不是保护孩子呼吸道健康的...

鱼型口罩:适配新场景 守护生活细节

“过敏季不打喷嚏了,骑行戴口罩不跑偏,爷爷吃饭不用反复摘口罩”—如今,鱼型口罩凭借对过敏防护、运动场景、银发需求、校园生活的精确适配,跳出传统防护框架,成为解决不同人群日常痛点的“小帮手”,用细节设计让生活更舒...

鱼型口罩:科技与奢品融合

“私人飞机上抗低压缺氧,红毯造型不违和,月子中心守护新生儿呼吸,私人医生定制面部贴合度”—如今,鱼型口罩已超越传统防护范畴,凭借航天级科技赋能与顶奢设计基因,成为出行、顶流社交、精英母婴护理、私人健康管理领域的...

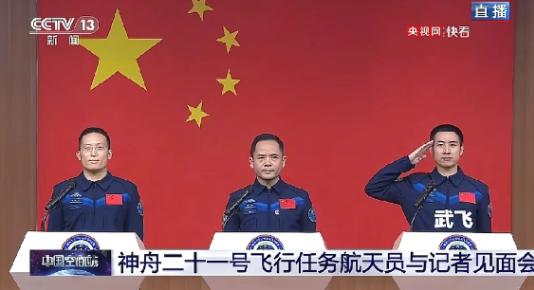

为什么三名航天员见面的时候,要隔着玻璃?原来不是为了防弹!而是为了健康。 懂

为什么三名航天员见面的时候,要隔着玻璃?原来不是为了防弹!而是为了健康。懂行的都知道,航天员从进入发射场开始,就得进入专门的“医学隔离期”,通常是发射前7到14天,这段时间他们就像住进了“无菌保护区”。我国这套三级隔离制度,标准卡得那叫一个严:飞行前50天先进入二级隔离,不仅要限制接触的人,还得天天做医学监测;等熬到最后14天的三级隔离,连生活的地方都得彻底消毒,能靠近他们的,也就只有过了体检的核心保障人员。NASA也有差不多的规矩,航天飞机任务发射前7天,航天员就得住进专用公寓,访客得先过体检这关,离航天员1.8米以内还得乖乖戴口罩,就算是家人,也只能隔着一段距离说话。早在上世纪六十年代,美国阿波罗7号任务就栽过跟头。1968年10月,航天员施艾拉在窄小的座舱里突然感冒了,密闭空间里病毒传得快,一不留神就把病毒传给了另外两位队友。整个飞行过程中,三个人都被头痛、鼻塞折腾得够呛,连任务操作都受了影响。你想啊,航天器座舱多封闭,空气循环系统就算能滤掉杂质,也挡不住近距离接触带的病原体。要是航天员在太空中生病,带的药就那么几种,想治都难,这也是为啥各国都把飞前隔离看得比啥都重。太空环境对人体免疫系统的影响,也藏着不少风险。美国航天员斯科特·凯利在国际空间站待了340天,回来后检查发现,他体内跟免疫有关的基因,表达直接变了样——血液里能显示免疫增强的标志物是多了,但负责早期防病毒的细胞类型反而少了。这变化可不能不当回事,微重力、宇宙辐射会让身体一直处于应激状态,免疫力一会儿高一会儿低,地面上不起眼的普通病菌,到了太空都可能引发更严重的感染。更关键的是,太空里的微生物还可能变异,座舱表面沾着的细菌,在极端环境下说不定就有了耐药性。国际空间站为此备了11种抗生素、8种解热镇痛药,还有20多种外用药,就算这样,也不敢有半点儿松懈。可别以为只有发射前要隔离,航天员从太空回来后,隔着玻璃见面的规矩更松不了。神舟十一号的景海鹏和陈冬返回地球后,头一周直接按三级传染病隔离标准来,接下来两周降到二级,之后才转成一级隔离,前前后后得做全面的医学评估,重点盯着心血管功能、立位耐力这些指标。这会儿的隔离是双向保护:一方面,刚从微重力环境回来的航天员,骨骼肌肉和心肺功能都还在恢复,免疫力没完全稳住,地面环境里的病菌很容易趁虚而入;另一方面,谁也说不准太空里有没有未知的微生物,万一有沾在航天服或舱体上的“不速之客”被带回地球,隔离期就能第一时间拦住传播的风险。这种隔离的细节,能精确到毫秒级。你都想不到,连载人航天环境模拟器的应急复压速度都卡得死死的——必须控制在3466帕/秒,就为了避免航天员的鼓膜、鼻窦受伤,光看这细节,就知道整套防护体系多缜密了。航天员在隔离期里的生活也有讲究:吃的得选营养高、好消化的新鲜食物,运动得从仰卧位的肌力训练慢慢过渡到走路锻炼,连嚼太硬的东西都得避免。STS-117乘组的安德森就曾在日记里写过,隔离期里没法抱孩子,连跟人握个手道别都不行。这种小小的牺牲,说到底都是为了让健康防线不出一丝漏洞。其实那面玻璃墙后的见面场景,就是整套医学保障体系的缩影。它既挡住了可能带病菌的飞沫,守住了航天员进太空前的“最后一道屏障”,也避免了返回地球后可能出现的交叉感染。毕竟航天任务可容不得半点侥幸,从发射前的14天隔离到返回后的三周观察,每一个环节的严格要求,都是用过去的经验和科学数据堆出来的底气。

![难道身体出现这8大异常就是感染了么?[捂脸哭][捂脸哭]甲流作为高发呼吸道传染病,](http://image.uczzd.cn/3441162961160992853.jpg?id=0)

![哈哈美女护士好可爱[爱心]揭下口罩的那一刻,心都萌化了[吐舌头眯眼睛笑]屏幕...](http://image.uczzd.cn/16728131391457831430.gif?id=0)

![穿西装好帅啊,就是妥妥的霸道总裁呀,爱了爱了[呲牙笑]还是戴口罩的邓为。](http://image.uczzd.cn/17997515726863580379.jpg?id=0)

![蒋欣带着口罩也挡不住的骨相美人啊[哭哭][哭哭][哭哭]不怕你笑话。](http://image.uczzd.cn/8861278614778279187.jpg?id=0)