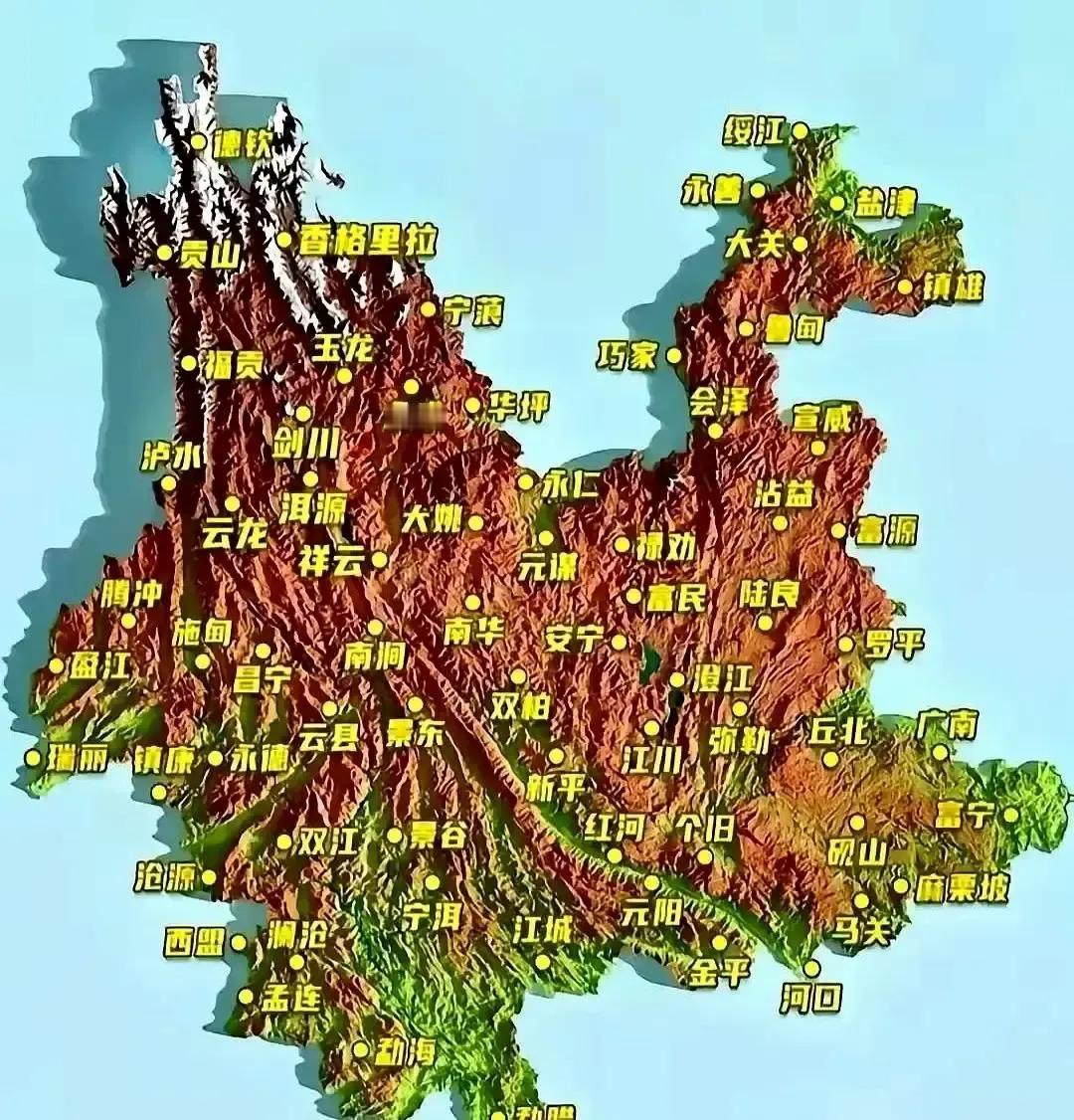

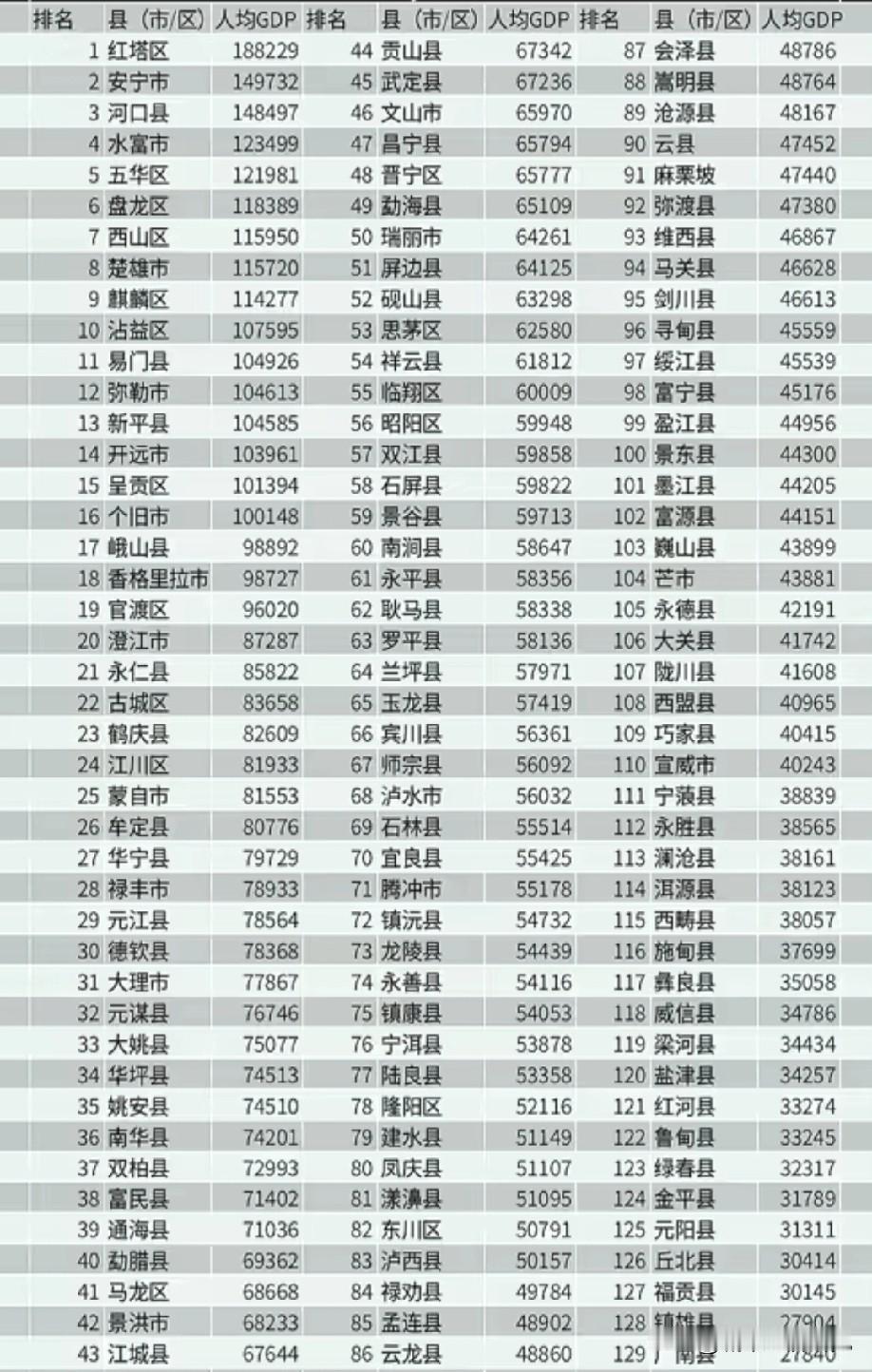

标签: 云南社会新闻

我儿子没了,部队送回一张烈士证。我打开一看,人傻了。上面写着:卞仕平。可我儿

我儿子没了,部队送回一张烈士证。我打开一看,人傻了。上面写着:卞仕平。可我儿子,姓蒲啊。我跟他们说,搞错了,这肯定不是我儿子。他们说,籍贯、部队都对得上,就是他。战场上乱,可能是登记的笔误。我不信。一个字错了,那就不是他了。我儿子叫蒲仕平,不叫什么卞仕平。活要见人,死,我也得见着刻着他名字的碑。就为这一个姓,我上路了。那一年,是1979年。我从四川走到云南,从一个陵园找到另一个陵园。路费没了,就去工地搬砖,挣了钱继续找。头发白了,背驼了,腿脚也不利索了。很多人劝我,老爷子,算了吧,国家记着你儿子的好就行了。我没法算了。我儿子21岁,侦察兵,为了掩护战友撤退,一个人顶着炮火冲上去,牺牲的时候,尸骨都被烧得认不清了……他连命都给了,我怎么能让他连个名字都留不下?当爹的,咽不下这口气。38年。整整38年啊。终于,靠着网上的好心人,在云南屏边县的烈士陵园,找到了那个叫“卞仕平”的墓碑。就是他。2017年,部队把碑上的名字改了过来。那天,我86岁了,站在我儿子的墓前,终于能堂堂正正地跟他说一句:“儿子,爹带你回家了。”这世上没什么惊天动地的大事,就是一个父亲最朴素的执念。我的儿子是英雄,英雄的名字,一个字都不能错。

1995年,张桂梅丈夫去世。一天一位女老师摸了摸她的肚子,惊讶的说:“你

1995年,张桂梅丈夫去世。一天一位女老师摸了摸她的肚子,惊讶的说:“你肚子圆鼓鼓的,像是怀孕了。”张桂梅立马羞红了脸次日,便去医院检查,却被医生劈头盖脸一顿臭骂。张桂梅是个在满族家庭长大的东北姑娘,17岁时她随姐姐南下云南,从林业局文书一路考学成为老师,原本在大理拥有一段令人艳羡的安稳日子,那时家里的大事小情都被丈夫包揽,她想要什么,丈夫就买什么,那是她生命中最幸福的时光。然而,1996年的一纸胃癌晚期诊断书结束了一切,她花光积蓄、四处借债,终究没能留住爱人,丈夫走后,她把骨灰盒摆在床头,每天出门上课前都要看上一眼才能获得走出门去的力气。因为受不了大理家中那些充满回忆的空气,她才把自己“流放”到了条件极差的华坪,试图用超负荷的工作来麻痹神经,她接手了最乱的班级,早晨5点起,半夜12点睡,哪里有时间、又哪里来的人去“怀孕”?被谣言逼进医院的张桂梅,迎来的不是喜讯,而是一顿劈头盖脸的怒斥,医生指着B超单上的阴影,对着这个看起来没有文化、不爱惜身体的女人吼道:“这瘤子都快5斤重了,子宫都变形了,你还想拖到什么时候?不要命了吗?”这时候她才明白,肚子里怀的不是孩子,是一个足以要她命的肿瘤,就在医生勒令她立即手术时,这个看着瘦弱的女人却做出了一个疯狂的决定。她抓着诊断书,恳求医生让她先把这一届初三带到7月中考结束,那几个月,她是在与死神的对赌中度过的,腹部剧痛袭来时,她就吞下一把止疼药,冷汗把后背浸透了,她在讲台上却依旧精神抖擞。这场手术虽然最终成功了,却让她在那一年彻底看清了山里女孩的命数,当她在术后不到一个月就扶着墙回到讲台,一次家访刺痛了她的心,在那户人家,正在读初一的儿子被送去县城补习,而家中正值高三、更有希望考上大学的女儿,却一身泥土地在地里干活。“那是儿子。”家长理所当然的回答,像一根针扎进张桂梅心里,她想起了自己在重男轻女的贫困大山中见过的太多悲剧:才十二三岁的女孩就被迫辍学,成了换取彩礼的筹码。愤怒让她做出了一个决定:她要建一所完全免费的女子高中,当2002年她把这个想法递交给教育局时,得到的回复只有“没钱”和“没先例”。被拒绝的张桂梅没有退路,她选择了一条几乎抛弃尊严的路,在丽江古城的街头,游客们看见一个中年妇女挂着纸牌募捐,她在烈日下站立六七个小时,嗓子喊哑了,换来的却只有白眼、嘲讽,甚至有人放狗咬她,骂她是骗子。五年的乞讨式奔走,她只筹到了区区一万多元,直到2007年,她作为党代表去北京开会,被新华社记者敏锐地捕捉到了她裤子上的两个破洞——那是她为了省钱给福利院孤儿买衣服而留下的印记,这篇报道就像一道闪电一样打破了僵局。2008年8月,华坪女子高级中学在半山腰的一片荒地上立了起来,没有围墙,没有厕所,第一批160多个女学生挤在临时板房里,为了改变这些孩子的命运,张桂梅实施了近乎军事化的严酷管理:剪短发、统一校服、每天必须5点起床,学生们的时间被精确到分秒。有些人觉得这里像是在扼杀个性的“应试工厂”,但张桂梅比谁都知道这里的生存法则有多残酷。有一次,一个考上了浙江大学的学生打电话回来哭诉,说跟不上进度,英语学得很吃力,而且城里的同学还会说德语,电话那头的张桂梅没有安慰,而是硬起心肠痛骂:“学不走就死撑着!是要自尊还是要生存能力?不然你就滚出去打工!”这番话狠狠砸在学生心上,却也逼出了那股劲,半年后,那个学生回来由衷地感谢老师的“狠心”,正是这种近乎偏执的坚持,让这所大山里的学校创造了奇迹:从2011年起,高考综合上线率连续保持100%,一本上线率更是飙升至40%以上,排在全市前列。那些被张桂梅“骂”进大学的女孩们,身后是一条被改写的命运轨迹,而张桂梅自己,却在长年的劳累中被病痛掏空了身体。当记者问起她这一生的价值,她早已不再提起当年的那个“肿瘤”或是早逝的丈夫,她的回答轻得像云,却重得像山:“我不管怎么着,救了一代人。只要她们走得比我好,比我幸福,就足够了。”信源:中华网赤心国旗护卫队看望张桂梅!

1976年,农民蒲运海送儿子参军。3年后,他得知儿子牺牲。然而,当看到烈士证书时

1976年,农民蒲运海送儿子参军。3年后,他得知儿子牺牲。然而,当看到烈士证书时,蒲运海傻眼了:烈士的名字和儿子的名字竟然同名不同姓。从此后,蒲运海开始了漫长的寻子之路.....蒲运海出生在四川南充阆中一个不起眼的山村里,从小家里就穷,父母走得早,他靠着村里人帮衬才勉强长大。成年后娶了媳妇,生了两个儿子,大儿子蒲仕金,小儿子蒲仕平1955年出生。日子过得紧巴巴的,蒲运海天天在地里刨食,种水稻、玉米啥的,媳妇在家带孩子做家务。可惜蒲仕平三岁那年,媳妇得急病没了,留下他一个人拉扯两个小子。蒲运海咬牙坚持,白天干活,晚上教孩子识字算账,盼着他们长大能出人头地。蒲仕平这孩子从小就懂事,帮爸干活,挑水砍柴啥都不含糊。村里人说,这小子靠谱,将来肯定有出息。转眼1976年,蒲仕平21岁了,村里征兵,他自己报名要去部队。蒲运海开始还犹豫,战场上风险大,但儿子铁了心要为国家出力,他也就同意了。话说回来,那时候当兵是件光荣事,蒲运海亲自送儿子到车站,看着火车开走,心里五味杂陈。蒲仕平进了部队,适应得挺快,训练刻苦,领导都看在眼里。假期回家,他带回些奖状啥的,蒲运海瞅着那些纸张,觉得儿子没白去。父子俩聊天,蒲仕平讲军营里的那些事,蒲运海听着也觉得自豪。没几年,1979年对越自卫反击战打起来了,蒲仕平的部队直接上前线。他跟着大队人马南下,参加战斗,具体细节部队后来才透露,他在那场战事中被敌军抓了,然后遭焚烧,遗体都没法完整辨认。蒲运海在家乡听到战报,就开始担心,每天留意消息。几个月后,部队人上门,带来儿子牺牲的通知。蒲运海接过文件,手抖着打开,里面是烈士证明书。他仔细一看,名字写成“卞仕平”,这不对劲啊,儿子明明姓蒲。部队的人解释不清,只说可能是战场上记录出错。蒲运海不信邪,觉得儿子兴许还活着,就收拾东西开始到处打听。其实呢,这事起因是蒲仕平随身带的笔记本烧焦了,姓氏模糊,别人误写成卞。他从那天起,踏上了寻子的路,先去部队问,部队说人没了,但名字错了他也不接受。接着他跑去当地部门求证,翻档案啥的,还是没准信。他不死心,又去边境那边转悠,找烈士陵园,一个个查名字。起初亲戚劝他,可能是笔误,接受现实吧,但他摇头,说非得亲眼确认不可。就这样,他来来回回跑了好些地方,云南、北京啥的,全国24个烈士公墓他都走遍了。头发白了,背也驼了,腿脚不灵便了,可他还坚持着。每年清明啥的,他都去最近的陵园拜拜无名墓,带点香纸,算是寄托。亲友看他这样,也没辙,只能偶尔帮衬点路费啥的。寻子这事拖了38年,蒲运海从48岁寻到86岁,中间没少吃苦。官方后来介入调查,确认了证书的错误,蒲仕平就是那个“卞仕平”,墓地在云南屏边烈士陵园。2017年1月,蒲运海得到确切消息,4月2日他赶过去,从南充坐车两天,近1500公里路。到了陵园,看到新立的碑,照片上是儿子模样,他终于相信了事实。