大禹治水的真实性,本质上是一个关于史前社会如何应对环境危机的组织学命题。

本文不试图证明禹其人的存在,而是论证公元前2000年前后,淮河流域以荆涂峡口为核心的跨区域水利协作是否可能发生,以及这种实践如何塑造早期文明形态。

通过地理系统分析、考古遗存解读与文献层累剥离,可以确认:淮河中游的特殊地理结构使其成为史前治水的关键节点,禹会村遗址则提供了超部落政治联盟的物质证据,而石器时代的技术条件完全支撑"疏导"工程的可行性。

这一历史实在性即便无法精确定位到个人,其引发的制度创生已深刻嵌入早期国家基因。

一、地理系统论:被低估的淮河流域

传统研究多将大禹治水锁定在黄河流域,但淮河中游的地理证据指向另一种可能。

涂山与荆山对峙形成的峡口,位于今安徽蚌埠市西郊,是淮河干流唯一一段受丘陵制约的河道。

此处地貌并非雄奇天险,却构成一个微妙的瓶颈:荆山北麓的石质山体直接侵入河道,迫使淮河形成近180度的Ω型弯道。

汛期时,河道过流能力在此处骤降40%以上,壅水反溯上游洼地,形成持续数月的淹没状态。

更根本的风险在于,这种"卡脖式"地形导致洪水退后泥沙集中淤积,河床逐年抬升,使上游积水无法自然下泄,演变为半永久性的洪泛区。

考古地层显示,这一带龙山文化聚落遗址普遍含有多层洪积淤泥,表明公元前2500至前2000年间,洪灾周期已从百年一遇缩短至十年一遇。

气候数据进一步说明紧迫性。淮河中游处于亚热带季风北缘,年均降水量800至1000毫米,但集中于4至8月,降水变率超过30%。

这意味着,任何年份都可能因锋面雨带异常摆动而遭遇极端事件。

对于以粟、黍为主食的龙山农业社会,这种"非涝即旱"的节律是致命的——春旱导致播种失败,夏涝则摧毁成熟作物。

聚落考古表明,该时期遗址分布明显避开低洼地,向山前台地收缩,显示出生存空间的系统性压缩。

从流域治理逻辑看,荆涂峡口是无可替代的第一杠杆点。

下游任何疏浚工程,若不能解决上游壅水问题,均是无效劳动。

只有打通这个瓶颈,才能恢复整个淮河流域的自然比降,使积水得以自行下泄。

这种地理必然性解释了为何早期文献不约而同地将治水功绩锚定于此——不是因为神话偏爱此地,而是技术选择必须符合水文规律。

宋代《水经注疏》引《左传》杜预注,明确将"涂山"定位在寿春东北,即今蚌埠一带,这一地理标识在千年文献传承中从未漂移,其稳定性本身就值得重视。

二、考古政治学:禹会村的临时联盟证据

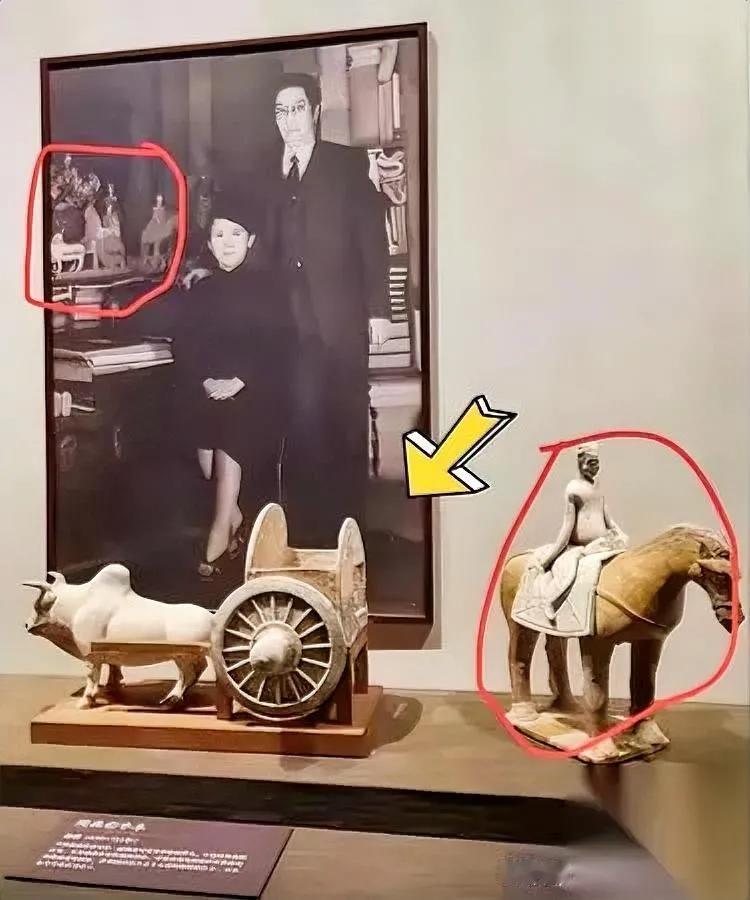

安徽蚌埠禹会村遗址的考古发现,为超部落协作提供了关键物证。

该遗址属于龙山文化晚期,绝对年代经碳十四测定为公元前2100至前1900年,与大禹传说的时间窗口高度重合。

其特殊之处不在于器物精美,而在于空间布局与遗物组合透露的政治功能。

遗址核心是一座长35米、宽15米的白土垫筑台基,方向正对荆涂峡口。

台基表面经过夯打,硬度接近同时期城址的夯土层,但未见居住建筑痕迹。

这种"有台无屋"的空间形态,不符合日常居住或宗庙祭祀的常规模式,却与大规模集会的临时性需求吻合。

台基周围分布数百个柱洞,形制不一,表明搭建的是简易棚架而非永久性建筑。

整体布局指向一个结论:这是一个为特定目的临时搭建的召集中心,而非长期都城。

更关键的是器物组合的"拼盘特征"。出土陶器明显分为三组:A组为中原龙山文化的典型灰陶鬲、斝;B组具有山东龙山文化黑陶高柄杯特征;C组则表现为江汉平原的褐陶鼎、釜系统。

在同一遗址中,三大文化区器物以功能性组合共存,而非简单堆积,说明使用者来自不同文化背景,且在一定规则下协调行动。

这种现象罕见于同时期的普通聚落或墓葬,却与文献中"禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国"的跨地域盟会性质形成对应。

需要说明的是,《左传》此处的"万国"并非实指一万个国家,而是东周时期形容部族众多的习语,类似"百姓"并非指一百个姓氏。

遗址的废弃模式同样耐人寻味。文化层显示,台基使用时间在百年左右,于公元前2000年前后突然终止。

堆积中未见战乱或火灾痕迹,更像是主动撤离。这种"功成身退"式的废弃,与传说中治水成功后禹政治中心转移至阳翟(今河南禹州)的叙事暗合。

遗址的功能定位应是治水联盟的"临时战区司令部",而非"禹都"。这一判断得到规模证据支持:遗址总面积约50万平方米,远小于同时期石峁、陶寺等超大型城址,但远超普通聚落,恰好符合阶段性政治中心的规格。

三、文本考古学:文献的硬核层累

顾颉刚"层累造成说"揭示的神话叠加过程,并不等同于传说内核的完全虚构。

关键在于区分文献中的"事实层"与"阐释层"。事实层指地理坐标、技术动作、政治事件等不可随意改写的硬核信息;阐释层则是神异叙事、数字夸张、伦理附会等可变量内容。

涂山的地理标识属于典型的事实层。从《左传·哀公七年》"禹会诸侯于涂山"的最早记载,到《水经注》"淮水出荆山左迳涂山",再到唐代《元和郡县图志》明确标注"涂山在钟离县西九十五里",地理坐标在两千年文献传承中保持稳定。

这种稳定性源于地方知识的持续在场——只要荆山、淮河这些实体地理存在,涂山作为参照系就不会漂移。

苏轼《濠州七绝·涂山》写于1080年,诗中"川锁支祁水尚浑"一句,仍将荆涂峡口作为真实地理经验抒发,说明该景观在宋代仍是可验证的地方知识。

层累过程反而强化了核心坐标的可信度,因为每一次传述都是对地理标识的再次确认。

"禹会诸侯"作为政治事件同样在各家典籍中保持不可删除性。《国语》《墨子》《韩非子》虽学派立场各异,提及涂山会盟时均作为历史前提而非价值判断。

这种"异文同指"现象表明,该事件在战国诸子时代已是共识性记忆,不可能被某一家独立编造。

相比之下,阐释层的流动性极为明显:《淮南子》添加"禹化为熊"的图腾神话,《尚书·禹贡》铺陈"三江既入,震泽厎定"的夸张工程量,汉代谶纬更附会"神龟献洛书"的祥瑞叙事。

这些神异元素可随时代价值观而增减,但"会盟-治水"的核心叙事框架始终未变。

技术细节的记载同样区分层次。《孟子·滕文公上》载"禹疏九河,瀹济漯而注诸海",其中"疏"这一动作属于事实层,因为疏导是低技术手段下唯一可行的工程逻辑;但"九河"的具体数目属于阐释层,可能是虚指或多源传说的合并。

同理,《左传》称"执玉帛者万国","执玉帛"这一政治贡赋行为属于事实层,"万国"数字则属夸张。

文本考古的工作,就是剥离这些层次,提取不可篡改的硬核信息。

四、技术民族志:石器时代的工程可行域

质疑大禹治水真实性的主要论点集中于工具水平:没有金属工具,如何开凿山石?

这一追问预设了错误的工程模型。荆涂峡口治理的核心并非"硬凿",而是"软控"——利用枯水期水位下降,以木石结构引导水流完成主要切割。

工程地质调查显示,荆山侵入河道的山体以片麻岩为主,裂隙发育。史前工程师可采用"火激裂石法":在岩石表面燃火使其升温,再泼冷水造成热胀冷缩引发裂隙,最后用木楔撬动。

这种方法在欧亚大陆新石器时代遗址中均有发现。对于已松动的石块,采用杠杆与滚木组合即可移入河道,构建导流堤。

关键工序在于把握淮河枯水期——每年11月至次年3月,流量降至汛期的十分之一,河滩大面积裸露,为工程提供四个月窗口期。

工时估算支持可行性。假设需要疏通的瓶颈段长约2公里,平均拓宽10米,移石约3万立方米。

若动员淮河流域30个部落,每个部落出100青壮年,共3000劳动力,以石器时代"火激裂石"效率计算,每人每日可处理0.5立方米岩石。

考虑到70%的淤积物是沙土,可用简单工具挖掘,综合工效下,总工时约需30万工日。3000人协作,100个工日(约3个月)可完成主体工程,分布在3至5个枯水季实施,技术上完全可行。

风险对冲机制更增加合理性。此类工程失败代价可控——若当年未能完成,次年洪水会将未完成部分冲回自然状态,不造成永久损害;一旦成功,则永久解除上游洪威胁,收益巨大。

这符合"帕累托改进"原则:所有参与部落的预期收益为正,净现值为正。

技术瓶颈不在工具,而在能否实现跨血缘动员与收益分配协调,而这正是禹会村遗址揭示的政治突破。

五、治理的文明化:水权如何创生王权

治水成功的政治外溢效应,构成传说真实性的最终验证。水利工程需要三个制度前提:跨部落权威、资源调配权、收益分配机制。这三者的建立,标志着早期国家雏形的诞生。

"执玉帛者万国"实为水利公摊费用的早期赋役形态。玉帛作为便携高值物品,不适合日常交换,却符合盟会贡纳的特征。

各部落缴纳"水利税",换取洪涝风险下降,这是最早的公共财政。水利工程的规模经济效应显著:单个部落无法独立完成,合作收益远超成本,这种强制性的集体行动催生出超越血缘的首领权威。

《国语》载"昔禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀而戮之",这一看似残酷的故事,实则是新建立的跨部落权力对违约者的惩罚,标志着暴力垄断开始从部落内部转向联盟层面。

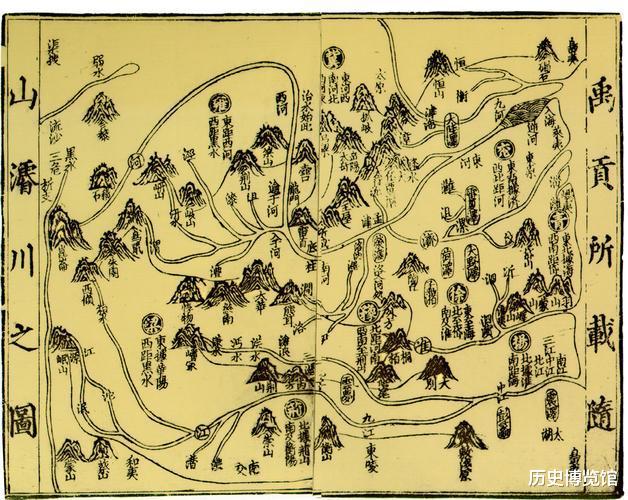

《禹贡》"九州"框架是治水后的流域管理分区,而非先验政治蓝图。

冀、兖、青、徐等州的划分,与淮河流域次一级水系的自然边界高度吻合。

例如徐州"浮于淮、泗,达于河",正是以淮河、泗水为交通动脉的区域管理单元。

这种划分说明,"九州"最初是水利治理的九个工区,后演变为政治地理概念。

考古上,龙山文化晚期恰好出现以流域为单元的聚落等级体系,大型城址控制次级中心,中心控制普通聚落,三层结构普遍出现,印证了治水工程对空间秩序的重组。

"疏导"对"围堵"的技术胜利,被升华为政治合法性叙事。

鲧用"堵"失败,禹用"疏"成功,这一对立不仅是工程方法差异,更是政治哲学的隐喻:围堵代表部落壁垒,疏导代表开放协作。

禹的传说将技术合理性转化为政治正当性,开创了中国"治水国家"的传统——国家合法性建立于公共工程效能之上,而非血缘神圣性或军事征服。

这种原型在此后三千年反复显影,从李冰父子的都江堰到隋代大运河,水利治理能力始终是中央集权的核心论据。

六、余论:史前史的置信区间与文明基因

回到最初的问题意识:传说时代的历史准入门槛应设在何处?

本文的论证终点,是确立一个高概率事件:公元前2000年前后,淮河流域存在以荆涂峡口为核心、以联盟协作组织、以疏导为技术手段的大规模水利实践。

具体人物、精确年份、工程细节仍处于置信区间边缘,但传说所承载的"集体应对环境危机→超部落政治创制→文明认同奠基"的逻辑链,已获得地理、考古、技术、制度的多重证据支撑。

真实性最终指向文明基因的连续性。2020年淮河大水,安徽境内启用蒙洼蓄洪区,仍以"舍小家保大家"的联防联调机制应对。

这种集体主义应对模式,与四千年前治水联盟的逻辑同构。史前记忆未必需要文字固化,只要生存情境重复,应对策略就会通过仪式、口述、模仿而代际传承。

禹会村台基或许早已坍塌,但它所实验的协作模式,已嵌入早期国家的制度DNA。传说中的具体人物可能模糊,但治水精神从未离场。

对于史前史研究,承认置信区间的存在不是虚无主义,而是科学态度。

我们无法提供大禹的出生证明,但可以重建他所在时代的组织逻辑。

这比简单判定"真"或"假"更有价值,因为它揭示的是文明如何从技术必要性中创生政治可能性。

淮河作证,当环境压力达到临界点,人类唯一能依靠的,是超越短期利益的协作智慧。

这,或许才是传说留给当代最硬核的真实。