"义门陈氏"作为中国历史上极具影响力的家族之一,其世系传承的考证不仅关乎一个家族的历史,更折射出中国谱牒文化的演变机制。在陈氏家族史上,伯宣公的地位尤为特殊,相关记载在历史长河中产生了诸多争议。《新唐书·宰相世系表》(简称《唐表》)作为宋代官修史书的重要组成部分,对伯宣公世系的记录具有权威性,然而它与后世文献间的矛盾也构成了学术研究的重要课题。本文将通过梳理《唐表》与其他史志谱牒的记载,辨析伯宣公世系的源流演变,揭示历史记载背后的文化意涵。

1 《唐表》的原始记载及其价值

《新唐书·陈京传》记载了伯宣公世系的关键信息:"京字庆复,秘书监,有《传》。京以从子襃继,生灌,封高安丞。灌生伯宣、伯党。"这一记载明确了"褒孙伯宣"的世系关系,即陈京—陈褒—陈灌—陈伯宣的直系传承。成书于仁宗庆历四年(1044)至嘉佑五年(1060)的《新唐书》,其编纂年代距唐代相对较近,且由欧阳修、宋祁等学者主持,具有较高的史料权威性。

值得注意的是,《唐表》关于伯宣公世系的记载并非孤立存在。宋代邓名世《古今姓氏书辨证》中明确标注"注:主要依据《新唐书·宰相世系表》",表明宋代学者已认可《唐表》作为伯宣公世系的可靠来源。陈宓在《跋江州陳氏家牒》中也提到"陈氏无二祖,伯宣生于闽,安知非吾宗所自出也?",反映了宋代陈氏后裔对伯宣公始祖地位的认同。

从史料价值看,《唐表》的记载简洁明确,世系链条完整,符合史家修史的基本规范。更重要的是,作为官方正史,《唐表》的编纂基于唐代保存的档案资料,具有民间谱牒难以比拟的可靠性。清代学者钱大昕在《廿二史考异》中评论《宋史·陈兢传》对陈氏世系的记载时指出:"叙陈氏义门,当自伯宣始。今自灌以上一一胪列,似家乘,非国史矣。"这一评价从侧面印证了《唐表》记载的严谨性,即官方史书应保持与家谱不同的书写标准。

2 后世史志与伯宣公世系的演变

随着时间推移,元代编修的《宋史》对伯宣公世系的记载发生了显著变化。《宋史·陈兢传》记载:"兢,江州德安人,陈宜都王叔明之后。叔明五世孙兼,唐右补阙。兼生京,秘书少监、集贤院学士,无子,以从子褒为嗣。褒至盐官令。褒生灌,高安丞。灌孙伯宣。"此处明确将伯宣公记为陈灌之孙,而非《唐表》所载的"灌生伯宣"。

这一变化在明代文献中得到延续。明代《永乐大典》引用的宋代《江州志·义门陈氏·义门碑》载:"(灌)生伯宣,隐居庐山,注司马迁史记行于世。"同时期的《九江府志·义门记》却称"(壦)其孙伯宣隐居庐山"。值得注意的是,《九江府志·陈伯宣传》更是出现了"陈瓘(灌)之子、六世孙崇"的矛盾记载,显示明代地方志对伯宣公世系已缺乏统一认知。

至清代,陈光亨在《养和堂遗集》中对伯宣公时代提出了精辟考证:"愚按《唐书》,马总于德宗贞元中被诬贬泉州别驾,宪宗元和初迁虔州(今之赣州)刺史。是公之自闽来,在中唐宪宗时也。"他进一步指出谱牒中"伯宣孙旺,于开元十九年迁德安"记载存在时间矛盾,因为若伯宣公于宪宗元和(806-820年)年间活动,其孙不可能在玄宗开元十九年(731年)迁居,因而推断"'开元'二字或是'开成'之误"。

3 明清官方的世系统一工作

面对世系记载的混乱,明清两代官府进行了多次干预与统一工作。明嘉靖三十三年(1554年),礼部颁布的《敕修江右义门陈氏图谱札子》具有里程碑意义。这份由礼部尚书吴山、侍郎程文德联署的官方文件明确指出:"定以陈伯宣为义门一世祖,陈旺为三世祖,其间世次,皆以伯宣—崇—旺为序。"

这一官方裁定基于对多种史料的综合考量:"今会同提學道、按察司查照宋史暨諸郡志,參以永樂大典·氏族所引胡旦義門記,定以陳伯宣為義門一世祖。"尤其值得注意的是,文件附加了强制性规定:"劄到該司,即便轉行德化縣,督同義門五十一莊戶首、族正,各將本支舊譜依式改正,毋得仍前錯紊……敢有抗違,即以違制論。"这种行政命令式的干预,使"伯宣—崇—旺"的世系排序在义门陈氏内部得以确立。

清乾隆五十三年(1788年),江西巡抚郝硕在《奏为义门陈氏联宗修谱折》中继续强化这一世系统一,奏请"通令义门各庄一体遵照嘉靖礼部原札,将旧谱悉行改正,以伯宣为一世祖,崇为二世祖,旺为三世祖"。乾隆皇帝朱批"礼部知道,钦此",表明中央政府对这一世系排序的持续认可。

郝硕在奏折中透露了民间执行的阻力:"今事隔二百餘年,各莊譜牒仍多仍舊,未能畫一。"这种世系统一与民间传承的张力,正好解释了为何"大多数义门陈谱的世系为'伯宣—崇—旺'而义门外谱不同"的现象。官方权威的直接介入,使得核心聚居区的义门陈氏形成了相对统一的世系认知,而分散各地的支系则保留了更多样的世系记录。

4 伯宣公世系争议的学术辨析

从学术角度考察,伯宣公世系争议的核心在于时间线上的矛盾。陈光亨在《义门时代考》中精准指出了这一问题:"按唐宪宗元和初年至宋仁宗嘉祐七年,计二百五十余年。则所云'三、四百年'者,夸张而无据者也。"他通过对谱牒记载的综合分析,指出陈氏同居时间应为二百五十余年,而非谱牒中常说的三、四百年。

另一个关键争议点是伯宣公与历史人物的交游关系。《宋史·陈兢传》记载伯宣公"与马总善",而马总的生活年代在德宗贞元(785-805年)至宪宗元和(806-820年)年间。若依此推算,伯宣公主要活动应在中唐时期,这与"伯宣孙旺于开元十九年(731年)迁德安"的记载产生明显时间冲突。陈光亨对此质疑道:"若旺公于开元十九年迁居,则在元和前七十余年。'开元'二字或是'开成'之误。但文宗开成无十九年,而自元和至开成仅三十余年,未知迁德安即在此时否也。"

从文献源流角度看,《新唐书》的记载可能源自胡旦《义门碑》。据考证,"欧阳修、宋祁等撰《新唐书》……是通过胡旦(955年—1034年)撰《义门碑》确定世系关系"。而胡旦的《义门碑》在明代《永乐大典》中得以保留,其载:"(灌)其后避难于泉州,生伯宣,隐居庐山,注司马迁史记行于世。"这表明《新唐书》的记载有着可靠的史料基础。

而对世系争议的合理解释是,宋代以后,陈氏家族为强调家族的悠久历史,可能有意或无意地将世系前移,导致伯宣公与陈旺的生活年代产生混乱。值得注意的是,清代学者钱大昕早已指出《宋史·陈兢传》记载的问题:"叙陈氏义门,当自伯宣始。今自灌以上一一胪列,似家乘,非国史矣。"这种将家族谱牒内容混入正史的做法,很可能是后世世系混乱的源头之一。

5 伯宣公的文史地位与世系意义

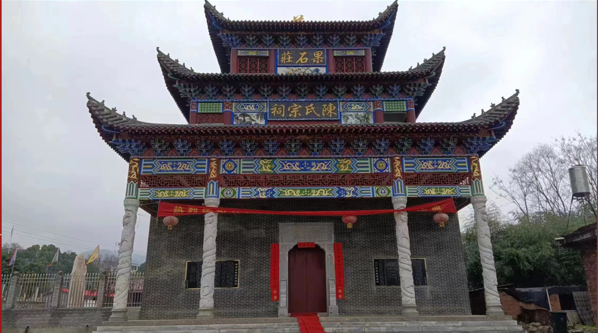

尽管世系存在争议,伯宣公在义门陈氏历史上的文化地位却不容置疑。宋代周必大在《跋德化县陳氏义门碑》中赞誉:"胡周父史笔文华,著声三朝,《义门碑》甚有古风。"并亲自"刻板付陈氏裔孙兼善,使携以归,凡族人皆当遗之一本",可见宋代文人对义门陈氏家族文化的推崇。

在民间谱牒中,伯宣公被塑造成"义门始祖"的形象。清代科举硃卷中,陈氏子弟均记载:"义门始祖:伯宣公居江西九江府德化县,唐旌表义门,官翰林。"这种家族记忆通过科举文书得以固化并流传。墓碑记载更是充满敬仰:"伯宣,乃我義門肇基之祖也。公仕唐,官翰林,不樂榮進,遂隱居不出,力學篤行,以文史自娛,著述擅名於世,召征不起。"

从历史发展角度看,伯宣公代表的是士族文化与家族传统的结合。他"注司马迁《史记》行于世",显示其学者身份;而"诏徵不起,就拜著作佐郎",则体现了隐逸高士的风范。这种文化形象为义门陈氏的发展奠定了精神基础。

值得注意的是,伯宣公与陈旺在义门陈氏历史上可能代表着不同的传承脉络。有研究指出:"德化县(庐山)陈伯宣当是义门陈氏文化始祖,血缘始祖还当是迁居德安县义门村陈旺。"这种"文化始祖"与"血缘始祖"的区分,或许是解决世系争议的一种思路。明清官府强化的"伯宣—崇—旺"世系,实际上是将文化传承与血缘传承合而为一的尝试。

6 结语

通过对《唐表》及相关史料的分析,我们可以得出以下几点认识:

首先,《新唐书·宰相世系表》中"褒孙伯宣"的记载具有较高的史料价值,代表了宋代史家对伯宣公世系的权威认定。其后《宋史》等文献的记载变化,反映了历史记载在传承过程中的流变。

其次,伯宣公世系的争议,本质上是历史真实性与家族记忆建构之间的张力体现。明清官方的世系统一工作,显示了制度性力量在文化传承中的关键作用。

第三,从历史影响看,伯宣公作为义门陈氏"文化始祖"的地位已深入人心。其世系记载虽存在矛盾,但却是理解中国宗族文化演变的重要案例。

在今天看来,伯宣公世系的争议恰恰反映了中国谱牒文化的特点——历史事实与家族记忆相互交织,共同塑造了一个家族的文化认同。《唐表》的记载为我们提供了考察这一现象的基准点,而其后世系的演变,则展现了历史记录在不同力量影响下的动态过程。对伯宣公世系的考证,不仅关乎一个家族的历史真相,更为理解中国文化中历史书写与记忆建构的关系提供了宝贵案例。