1644 年,李自成的大顺军攻破北京,崇祯帝自缢,明朝在北方的统治宣告终结。但明朝的历史并未就此画上句号,其残余势力在南方迅速集结,建立了南明政权 ,试图延续明朝的国祚。

南明政权建立之初,局势看似一片大好。从人才方面来看,文有史可法,这位深受儒家思想熏陶的官员,以忠诚和正直闻名。在崇祯朝时,他就展现出了出色的政治才能,曾任职多地,政绩斐然。南明建立后,史可法官至督师、建极殿大学士、兵部尚书,成为南明政权的核心人物之一,在士大夫阶层和百姓心中拥有极高的威望,是南明政权稳定人心的一面旗帜。武有李定国,他出身行伍,早年跟随张献忠起义,在战争中磨砺出了卓越的军事才能。张献忠战死后,李定国率部归明,成为南明永历政权的军事支柱。李定国作战勇猛且富有谋略,他的部队纪律严明,深受百姓爱戴。

在军事力量上,南明继承了明朝在南方的军事遗产,坐拥百万大军,军队数量颇为可观。而且南明控制着江南、西南等广大地区,这些地方是当时中国经济最为发达的区域,人口密集、物产丰富,为南明政权提供了坚实的经济基础和充足的兵源。从地域上看,南明政权初期控制着半壁江山,领土涵盖了今天的江苏、安徽、浙江、福建、江西、广东、广西、湖南、湖北、贵州、云南等省份的大部分或部分地区 ,山河险固,具备一定的战略纵深。

这样看来,南明政权开局可谓是 “高光”,有着复兴明朝的雄厚资本,也让无数明朝遗民看到了希望。但令人惋惜的是,这个看似强大的政权,却在短短十几年间就走向了覆灭,这背后的原因值得我们深入探究。

史可法的 “无奈挣扎”(一)立帝风波的错误抉择崇祯帝自缢后,南京作为明朝的留都,拥有一套完整的中央机构,大臣们面临着拥立新君的紧迫任务。按照明朝的宗法制度,“有嫡立嫡,无嫡立长” ,福王朱由崧是万历皇帝的嫡孙、崇祯皇帝的堂兄,在血缘上最为亲近,理应继承皇位。然而,史可法却在这个关键问题上犹豫不决。他受到东林党人的影响,认为福王朱由崧有 “七不可”,即 “贪、淫、酗酒、不孝、虐下、不读书、干预有司”,故而倾向于拥立潞王朱常淓。

在这场立帝纷争中,史可法的态度起到了关键作用。他身为南京兵部尚书,是南京内阁的重要人物,本可凭借自己的影响力,迅速敲定新君人选,稳定局势。但他却在福王和潞王之间摇摆不定,没有及时做出决断。这使得福王朱由崧不得不寻求江北四镇总兵高杰、黄得功、刘良佐以及凤阳总督马士英的支持。最终,在这些武将的武力护送下,福王朱由崧成功登上皇位,即弘光帝。

史可法的这一错误抉择,引发了一系列严重后果。首先,他错失了拥立之功,导致自己在弘光朝廷中被边缘化,失去了对朝政的实际控制权。弘光帝对他心存芥蒂,马士英等武将也因拥立之功而飞扬跋扈,排挤史可法。其次,武将干政的局面就此形成。江北四镇总兵因拥立弘光帝而权势大增,他们自恃有功,不听朝廷号令,肆意妄为。南明政权内部从此陷入了严重的政治混乱,为后续的失败埋下了隐患。

(二)江北四镇的失控弘光政权建立后,为了抵御清军和大顺军,在江北设立了四镇,分别由高杰、刘良佐、刘泽清和黄得功统领。史可法作为督师,负责协调四镇关系,抵御北方的威胁。然而,四镇总兵各怀鬼胎,他们为了争夺地盘和利益,时常发生冲突。比如高杰与黄得功之间就曾多次兵戎相见,使得局势愈发紧张。史可法在协调四镇关系时,显得极为无力。他虽然努力调解,但由于缺乏足够的权威和手段,始终无法真正掌控四镇。

高杰之死更是让局势雪上加霜。高杰本是李自成的旧部,后来投降明朝。他作战勇猛,但性格跋扈。1645 年,高杰在睢州被降清的明将许定国设计杀害。高杰死后,他的部队群龙无首,陷入混乱。史可法在处理高杰余部问题上,又犯下了严重错误。高杰的妻子邢氏希望儿子能认史可法为义父,以便稳定军心,但史可法却因高杰出身贼寇而拒绝,反而建议高杰之子拜太监高起潜为义父。这一做法极大地伤害了高杰余部将领的心,导致他们离心离德,最终高杰余部四分五散,部分甚至投降了清军。

高杰余部的瓦解,使得江北防线出现了巨大漏洞。刘良佐和刘泽清本就无心抗清,在清军南下时,纷纷望风而降。黄得功虽有忠心,但独木难支。史可法精心布置的江北防线,就这样在短时间内土崩瓦解,清军得以长驱直入,直逼扬州。

(三)战略眼光的局限史可法在战略上也存在严重失误,他提出的 “借虏平寇” 策略,成为了南明政权走向灭亡的重要原因之一。当时,清军入关后,与李自成的大顺军在北方展开激战。史可法认为,李自成是明朝的死敌,应该联合清军,共同消灭大顺军,然后再与清军划江而治。这种想法无疑是幼稚和短视的。他没有看清清军的野心,也没有认识到南明政权与清军之间的根本矛盾。

在 “借虏平寇” 策略的指导下,史可法对清军采取了妥协和退让的态度。他没有趁清军主力与大顺军交战之际,积极收复山东、河南等地,错失了巩固南明根基的大好时机。相反,他还多次派遣使者与清军谈判,试图达成和议。而清军则利用南明的求和心理,赢得了时间,集中力量消灭了大顺军,随后便将矛头指向了南明。当清军南下时,史可法才如梦初醒,但此时南明政权已经陷入了绝境,难以抵挡清军的进攻。

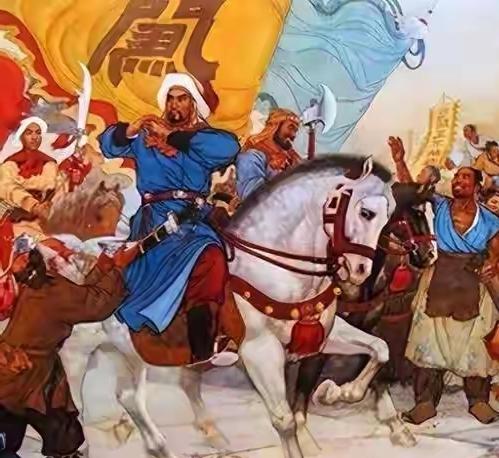

李定国在南明的抗清斗争中,展现出了非凡的军事才能,取得了一系列辉煌战绩。1652 年,李定国率部东出湖南、南下广西,展开了对清军的猛烈攻势。在桂林之战中,他精心谋划,充分发挥部队的优势,与清军展开激烈战斗。他率领的军队纪律严明,所到之处秋毫无犯,得到了当地百姓的支持和拥护。经过一番激战,李定国成功击败了清定南王孔有德,孔有德走投无路,最终自杀身亡。这一胜利震惊了整个清朝,极大地鼓舞了南明军民的士气。

随后,李定国又在衡阳之战中取得大捷,击毙了敬谨亲王尼堪。尼堪是清朝的宗室亲王,在清军中有很高的威望。李定国能够击毙尼堪,再次证明了他卓越的军事指挥能力。“两蹶名王” 的辉煌战绩,让李定国声名远扬,成为了南明抗清的一面旗帜。他的胜利也让南明政权看到了复兴的希望,一时间,南明的抗清形势出现了转机,各地的抗清义军纷纷响应,抗清斗争掀起了新的高潮。

(二)内部矛盾的牺牲品然而,李定国的军事才能并未能挽救南明的命运,他最终成为了南明内部矛盾的牺牲品。孙可望与李定国之间的矛盾,是南明内部矛盾的一个重要体现。孙可望和李定国都是张献忠的养子,张献忠战死后,他们率领大西军余部加入南明,共同抗清。起初,两人为了共同的抗清目标,还能相互协作,但随着局势的发展,两人之间的矛盾逐渐激化。

孙可望自恃地位高于李定国,企图掌控南明的军政大权,实现自己的野心。他对李定国的战功心生嫉妒,担心李定国的威望超过自己,从而威胁到自己的地位。而李定国则一心效忠南明永历帝,以恢复明朝江山为己任,对孙可望的专权和野心深感不满。两人在战略决策、权力分配等问题上,多次发生分歧。比如在对待永历帝的态度上,孙可望试图挟天子以令诸侯,将永历帝作为自己的傀儡;而李定国则坚决维护永历帝的权威,主张尊奉永历帝为南明的正统君主。

1657 年,孙可望与李定国的矛盾彻底公开化,孙可望不顾抗清大局,悍然起兵进攻李定国。在这场南明内部的内战中,孙可望的部队虽然在数量上占据优势,但李定国深得军心,他的部队战斗力顽强。最终,孙可望在曲靖交水之战中战败,他的部将白文选、马唯兴等人临阵倒戈,投向了李定国。孙可望见大势已去,无奈之下,只得率领少数亲信投降清朝。

孙可望的投降,给南明带来了沉重的打击。他不仅将南明的军事机密和战略部署全部泄露给了清军,还为清军充当向导,带领清军进攻南明。清军因此得以准确掌握南明的虚实,对南明的防线进行了有针对性的攻击。南明的局势急转直下,李定国在战场上陷入了被动,抗清形势变得更加严峻。

(三)战略盟友的缺失除了内部矛盾,李定国在抗清过程中还面临着战略盟友缺失的困境。他曾多次试图与郑成功联合,共同抗清,以实现东西夹击清军的战略构想。1653 年和 1654 年,李定国两次出兵广东,希望能够与郑成功会师,共同进攻清军。他深知,仅凭自己的力量,难以对抗强大的清军,只有与郑成功联手,才能形成强大的抗清力量。

然而,郑成功却未能及时响应李定国的请求。1654 年,李定国在新会与清军展开激战,他多次写信催促郑成功出兵支援,并约定了会师的时间和地点。但郑成功却因种种原因,未能按时出兵。他的军队在海上行动迟缓,直到李定国在新会战败,郑成功的援军才姗姗来迟。这使得李定国孤军奋战,陷入了清军的重重包围,最终不得不撤回广西。

郑成功未能与李定国会师,原因是多方面的。一方面,郑成功与李定国分属不同的政治势力,他们之间存在着一定的利益冲突和矛盾。郑成功主要活动在东南沿海地区,他更关注自己在福建、台湾等地的势力范围和利益,对于与李定国的合作,可能存在一定的保留。另一方面,当时的交通和通信条件有限,双方在沟通和协调上存在困难,导致信息传递不及时,无法有效地制定和执行联合抗清的计划。

李定国与郑成功未能实现有效的合作,使得南明失去了一次重要的战略机会。如果他们能够联手,共同进攻清军,或许能够改变南明的命运。但历史没有如果,由于战略盟友的缺失,李定国只能孤军奋战,在清军的强大攻势下,逐渐陷入了困境。

南明覆灭的深层剖析(一)政治内耗南明政权内部党争不断,从弘光政权开始,东林党与阉党之间的斗争就异常激烈。在拥立福王朱由崧为帝的过程中,东林党人史可法与马士英等阉党势力就产生了严重分歧。马士英为了争夺拥立之功,联合江北四镇武将,强行拥立福王。朱由崧即位后,马士英入阁掌权,他与阮大铖结党营私,排斥异己,将史可法排挤出朝廷,派往扬州督师。在朝堂之上,东林党和阉党互相倾轧,为了权力和利益不择手段,完全不顾国家安危。这种党争使得南明政权内部人心惶惶,政令不通,无法形成有效的决策和指挥体系。

除了党争,南明政权的更迭也极为频繁。在短短十几年间,先后出现了弘光、隆武、绍武、永历等多个政权 。频繁的政权更迭,使得南明政权缺乏稳定性和连续性。每个政权都有自己的一套班子和利益集团,他们之间互相争斗,难以形成统一的领导核心。在国家面临生死存亡的关键时刻,这些政权不是团结一致共同抗清,而是为了争夺正统地位大打出手。比如隆武政权和鲁王政权并立,两者互不相让,甚至发生军事冲突,严重削弱了南明的抗清力量。

(二)经济困境长期的战乱对南明的经济造成了毁灭性打击。清军南下,烧杀抢掠,扬州十日、嘉定三屠等惨案,使得江南地区的经济遭到重创,大量人口死亡,土地荒芜,生产停滞。原本繁华的江南,变得满目疮痍,昔日的商业繁荣和农业丰收不复存在。

南明政权为了维持庞大的军队和官僚体系,不得不加大赋税征收力度。除了正常的田赋、商税外,还增加了各种名目的苛捐杂税,如 “练饷”“剿饷” 等 。沉重的赋税使得百姓不堪重负,纷纷破产逃亡。据记载,江南地区的耕地面积在崇祯末年到顺治初年急剧减少,大量土地无人耕种。农民失去了土地,生活陷入困境,社会矛盾日益尖锐。

经济的崩溃,使得南明政权无法筹集到足够的军费和物资,军队缺乏粮饷和装备,士气低落。同时,经济困境也导致了民心的丧失。百姓生活困苦,对南明政权失去了信心和支持,使得南明政权失去了最广泛的群众基础。

(三)清军的强大与战略得当清军在入关前就已经在东北地区建立了稳固的统治,拥有一支战斗力强大的八旗铁骑。八旗制度将满族的军事、政治和社会组织紧密结合在一起,使得清军具有高度的组织性和纪律性。清军的骑兵擅长骑射,机动性强,在战场上具有很大的优势。而且清军在入关后,积极招揽汉族降将,如吴三桂、洪承畴等,这些汉族降将熟悉中原的地理环境和军事情况,为清军出谋划策,提供了重要的帮助。

清军在统一全国的过程中,采取了灵活的战略。他们制定了先消灭李自成的大顺军,再平定南明政权的战略方针。先集中力量攻打大顺军,解除了来自北方的威胁,然后再挥师南下,进攻南明。在攻打南明时,清军又采取了分化瓦解、各个击破的策略。利用南明政权内部的矛盾,拉拢一部分势力,打击另一部分势力。比如清军利用孙可望与李定国之间的矛盾,招降孙可望,从而获取了南明的军事机密,为最终消灭南明政权创造了条件。

南明覆灭的历史反思南明的覆灭是多种因素共同作用的结果,给我们留下了深刻的历史教训。政治上,内部的分裂和斗争使得政权无法形成强大的凝聚力和战斗力,党争和政权更迭频繁,消耗了大量的精力和资源。经济是国家的基础,南明经济的崩溃,不仅导致了军事和政治上的困境,也失去了民心。民心向背是政权存亡的关键,得民心者得天下,南明政权未能解决百姓的生计问题,失去了民众的支持,也就失去了政权存续的根基。

在面对外部强大敌人时,战略决策的正确与否至关重要。南明政权在战略上的短视和失误,如 “借虏平寇” 策略的提出,使得自己陷入了被动的局面。而李定国与郑成功未能实现有效联合,也反映出南明政权在战略布局和协调各方力量方面的不足。

历史是一面镜子,南明的这段历史让我们明白,一个政权要想长治久安,必须保持内部的团结,以人民的利益为出发点,制定正确的战略方针。只有这样,才能在复杂多变的历史进程中,赢得民心,凝聚力量,实现国家的繁荣和稳定。

评论列表