在古代中国,王朝的兴衰更替被视为一种宏大的宇宙规律。这套解释政权合法性的终极理论,就是“五德终始说”。

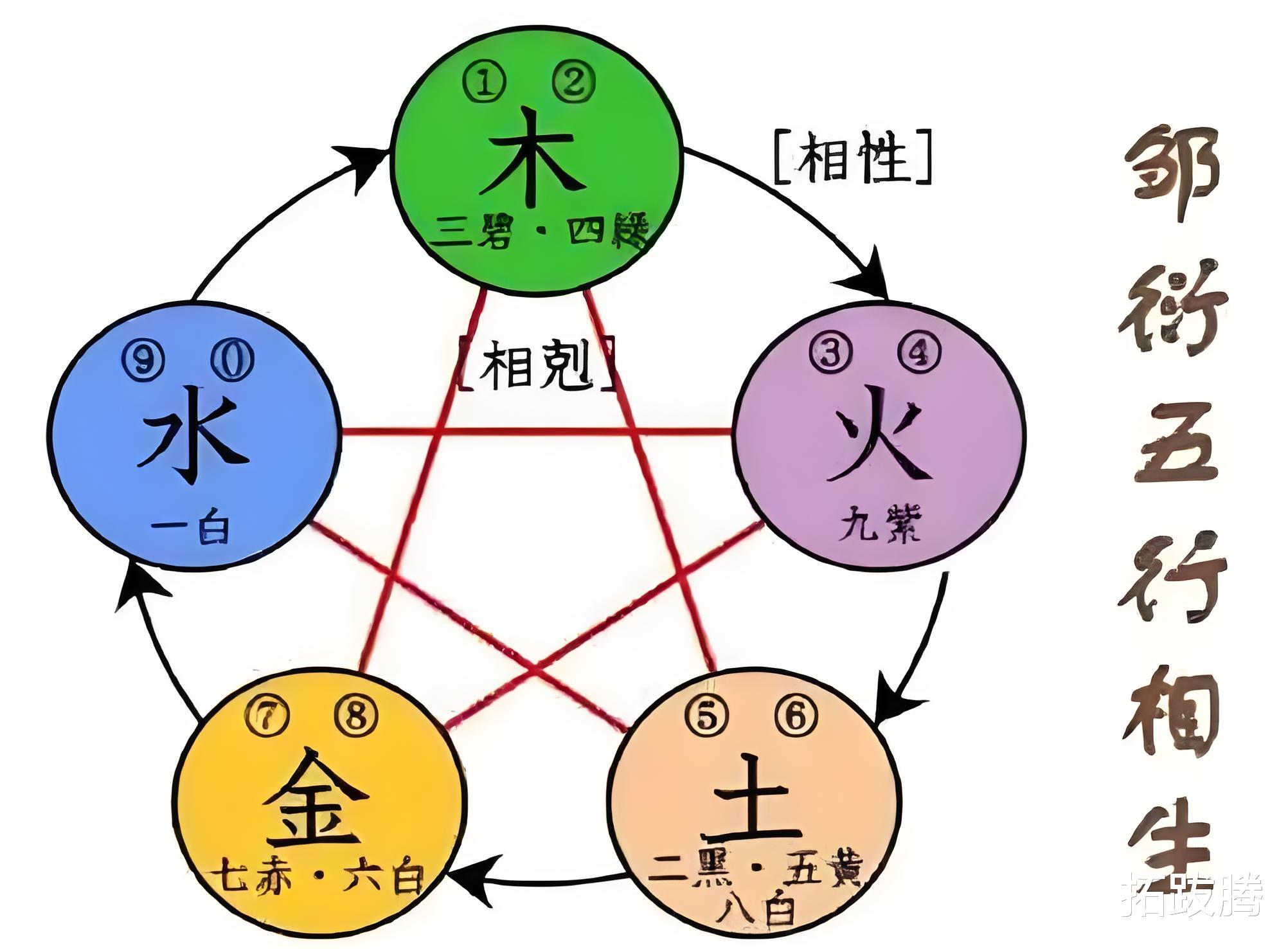

“五德”源自金、木、水、火、土这五种构成宇宙的基本元素(即“五行”)。古人认为,不仅是自然万物,连人间社会的秩序,都遵循着这五种元素相生相克、循环转化的规律。

这套理论的核心在于:当某一种元素(德性)在特定时期占据主导地位时,上天就会降下与之对应的祥瑞征兆,即“符应”。

·有德者居天下:只有其特质与当前主导的“德运”相匹配的人,才有资格成为君主,获得统治的合法性。

德运衰变,天命转移:当一个王朝的“德”衰败时,便会有一种能克制它的新“德”兴起。体现这种新德的王朝便会取而代之。

这就是“五行相胜(相克)”的王朝循环逻辑:

土 → 木 → 金 → 火 → 水 → (回土)……

即:木克土、金克木、火克金、水克火、土克水,如此周而复始,循环不已。

后世王朝也沿用此逻辑,例如明朝自认火德,而取代它的清朝便是水德,正应了“水克火”的天道循环。

战国时期的阴阳家邹衍是这一理论的集大成者。他不仅构建了这套体系,更用它来解读历史,为新兴政权提供“天命所归”的理论依据。

黄帝 → 得 土德

夏朝 → 承 木德 (木克土)

商朝 → 承 金德 (金克木)

周朝 → 承 火德 (火克金)

因此,代周者必为水德! (水克火)

秦始皇深谙此道,他统一六国后,便毫不犹豫地采纳了五德终始说,宣布秦为水德,以此论证自己取代周朝(火德)是奉天承运,合法合理。

汉朝建立之初,在“继承谁的天命”这个问题上陷入了尴尬。

汉高祖刘邦立国之初,全盘接收了秦朝的制度,包括其“五德”属性。秦朝自认“水德”,因此汉朝也自称水德,沿用秦历,服饰旗帜崇尚黑色。

随着政局稳定,思想家们开始觉得不妥。贾谊和公孙臣先后向汉文帝提出,应按邹衍的“五德相胜”理论改正朔、易服色。他们的逻辑是:周为火德,秦以水德克之;而汉取代秦,是“土克水”,故汉当为土德。

然而,丞相张苍等人坚决反对,理由之一是“河决金堤”正是汉朝水德兴盛的符瑞。这场争论不了了之,直到雄才大略的汉武帝时代,才正式拍板。太初元年(前104年),汉武帝采纳五德相胜的说法,土(汉)克水(秦朝),宣布汉承秦后,为土德,并改元、制定新历法。至此,汉朝才在官方层面拥有了一个符合“五德相胜”逻辑的合法身份。

西汉末年,社会危机深重,王莽称帝,需要新的说法来证明禅让的合法性,王莽采取了五行想生的理论

五行相胜(克):意味着前朝因失德而被后朝以武力推翻,充满暴力革命色彩。这无疑为篡位者提供了理论依据。

五行相生:意味着前朝因德盛而将天命禅让给后朝,如木生火、火生土,是和平、自然的权力过渡。这更符合儒家推崇的尧舜禅让之道。

而刘向父子是五行相生的倡导者,他们重新编排了从三皇五帝到三代的德运次序:

太昊(木)→ 炎帝(火)→ 黄帝(土)→ 少昊(金)→ 颛顼(水)→ 帝喾(木)→ 唐尧(火)→ 虞舜(土)→ 夏(金)→ 商(水)→ 周(木)→ 汉(火)

在这个新体系中,汉朝直接继承周朝(木生火),为火德。那么秦朝去哪了?

刘向父子将秦朝比作上古恶神共工,虽有霸王之资,却无君王之德,如同闰月一样,虽存在却不列入正统,处于“木火之间”的尴尬位置。这彻底否定了秦朝的正统性,隐晦地警告了像王莽那样的潜在篡位者,光武帝复兴大汉后,东汉确立了火德为大汉的道统。

到了三国时期,刘备以“汉室宗亲”(汉景帝之子中山靖王之后)身份称帝,国号仍为“汉”,强调延续汉祚。根据五德相生理论,火生土,但蜀汉坚持“火德”,意在宣示曹魏“土德”(魏受禅代汉时自居土德,所以曹魏的年号为黄初,土的代表就是土)为篡逆,自身才是火德正统的延续。

刘备即位后年号“章武”,其中“章”有彰明之意,暗含彰显火德之运。《孝经援神契》有“火德销尽,土德当代”,但蜀汉通过谶纬重构,强调“火德复燃”。

刘禅的年号的年号建兴、延熙、景耀、炎兴都是代表大汉火德的延续,大汉的正统在四川,炎汉的道统依然在蜀地熊熊燃烧。

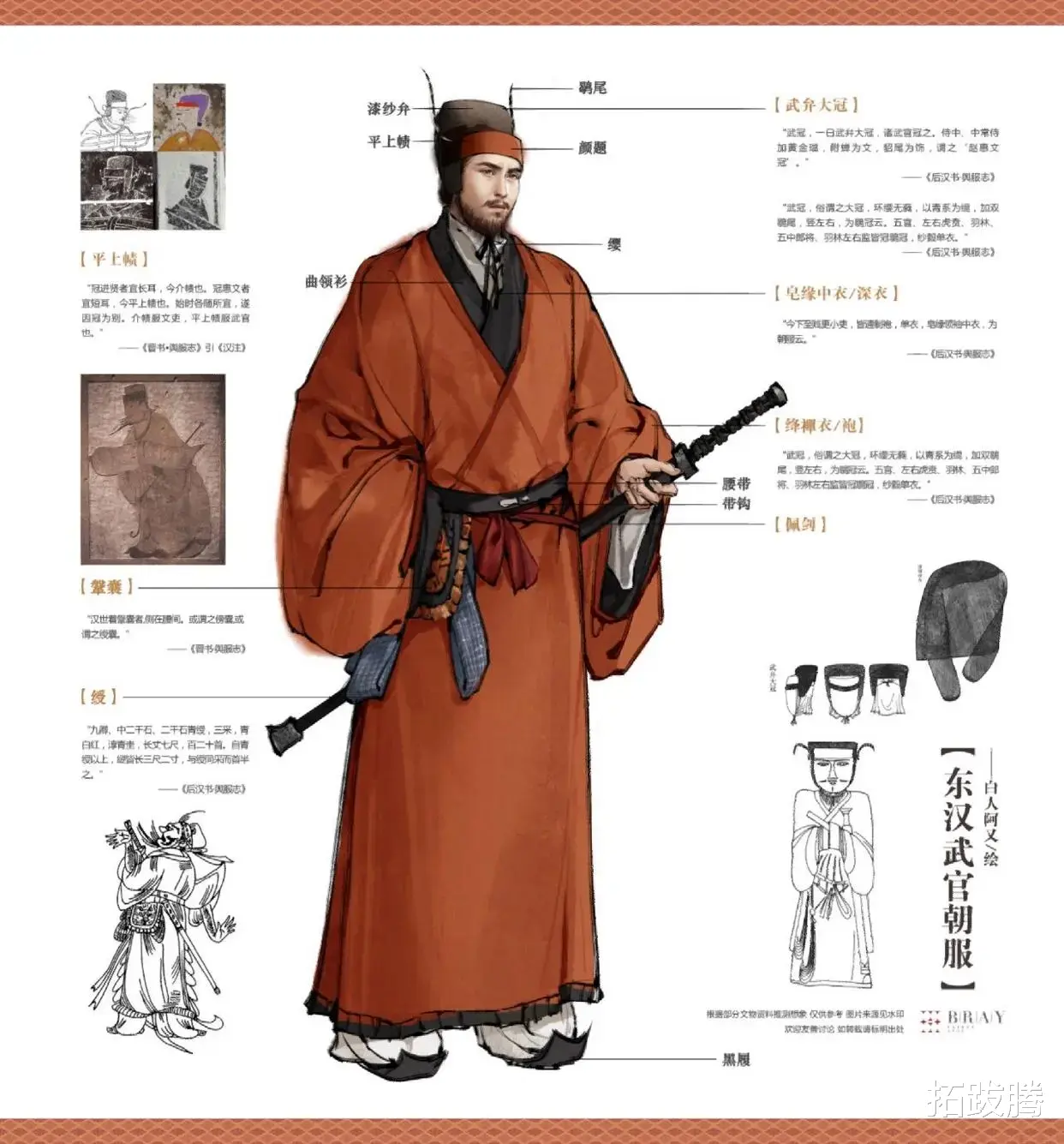

蜀汉官方礼仪延续汉制,崇尚红色。祭天、宗庙祭祀中,赤色旗帜、服饰为重要元素,军中旌旗、甲胄常使用赤色,象征火德之师,三国演义生动的还原了三国时期蜀汉的服饰,都为火的代表红色。

曹魏采用“土德”(色尚黄),标榜禅让合法;东吴一度自称“土德”后改“木德”(木克土),试图构建独立体系。而蜀汉坚守火德,形成三国并立下的意识形态对抗。

评论列表