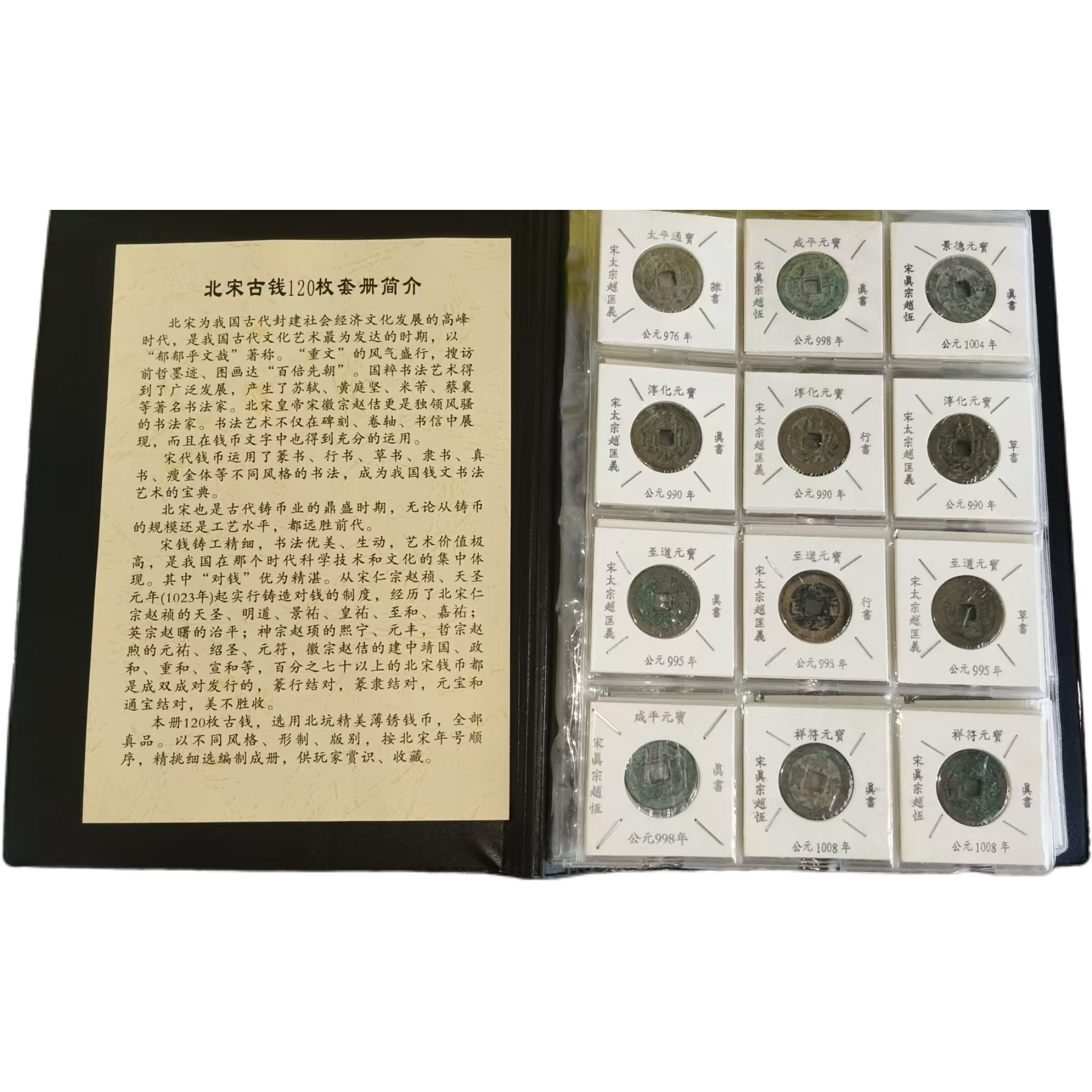

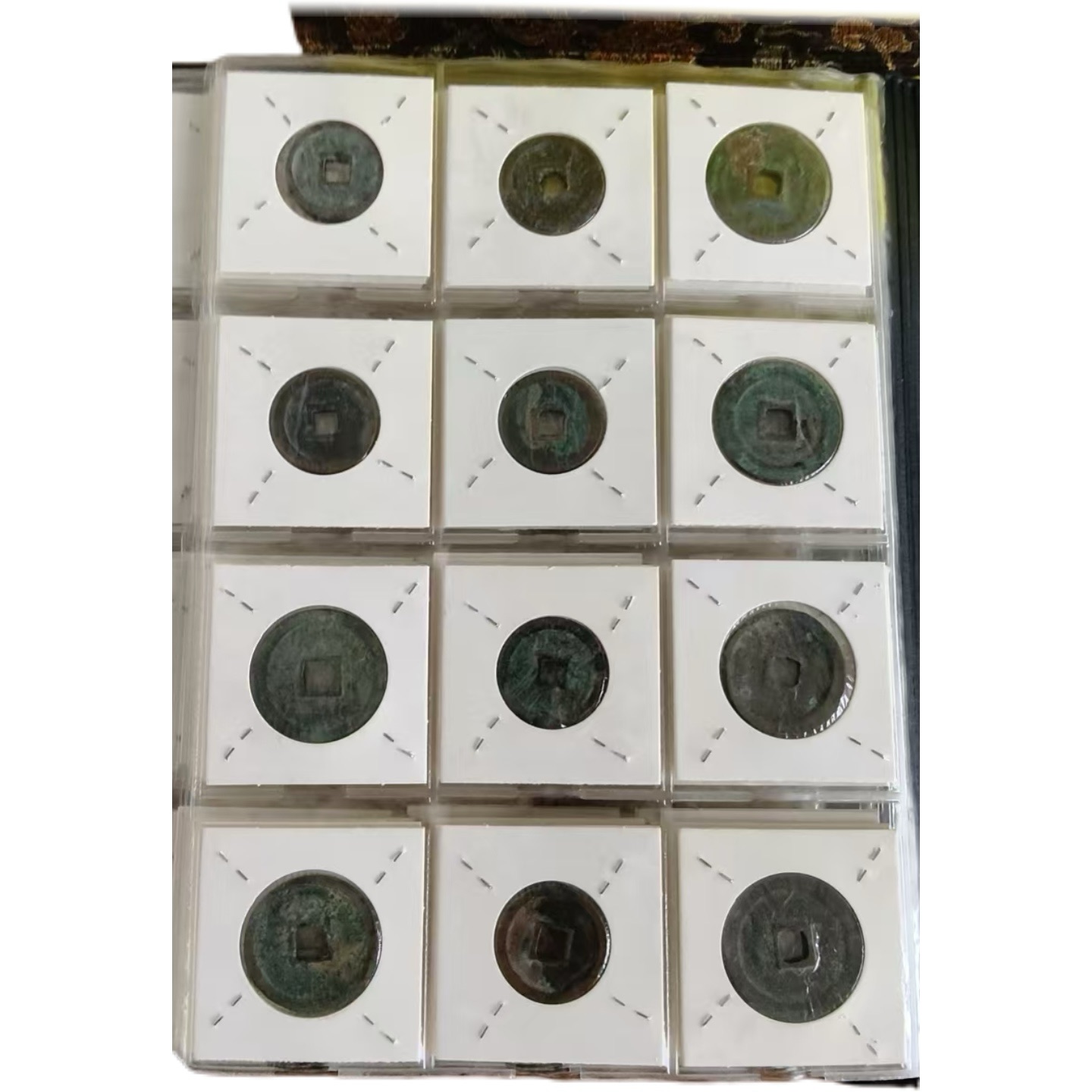

在古钱币收藏圈,流传着 “一部宋钱史,半部中国古代货币史” 的说法。而这套囊括 120 枚真品的北宋古钱套册,从太祖 “宋元通宝” 到钦宗 “靖康通宝”,从小平钱到折十钱,从御书钱到对钱,堪称 “可触摸的北宋文明档案”。它不止是 120 枚铜钱的集合,更是承载历史、经济、工艺、艺术等多重价值的文化瑰宝 —— 今天,我们逐一解锁它的价值密码。

一、历史实证价值:帝王更迭与时代变迁的 “实物纪年表”

(一)年号钱里的王朝脉络

北宋是中国历史上唯一 “年号改则钱文变” 的朝代,这套套册完整覆盖九帝十四朝核心年号,每枚钱币都是历史的 “时间戳”:

开国奠基(960-997 年):15 枚 “宋元通宝”“太平通宝”“淳化元宝”,见证赵匡胤 “陈桥兵变” 到赵光义 “烛影斧声” 的权力更迭。其中 “淳化元宝” 的楷、行、草三体御书,打破了唐代钱文单一的传统,是北宋 “重文轻武” 国策的最早货币体现。

盛世繁荣(998-1067 年):30 枚 “咸平元宝”“天圣元宝”“嘉祐元宝”,对应 “咸平之治”“仁宗盛治” 的黄金时代。“皇宋通宝” 的 “九叠篆” 版别,字体层层叠叠,仅用于宫廷赏赐,是仁宗朝文化鼎盛的直接物证。

变法激荡(1068-1100 年):55 枚 “熙宁元宝”“元丰通宝”“元祐通宝”,记录王安石变法的全过程。“熙宁重宝” 折二钱的大量铸造,与变法中 “青苗法”“市易法” 引发的货币需求激增直接相关;“元祐通宝” 的 “苏书行书” 与 “司马篆书” 对钱,更是 “元祐党争” 在钱币上的缩影。

王朝落幕(1101-1127 年):10 枚 “崇宁通宝”“靖康通宝”,浓缩北宋灭亡的悲歌。徽宗 “瘦金体” 钱文虽艺术绝伦,但 “崇宁重宝” 折十钱的过度发行,导致通货膨胀;而 “靖康通宝” 因铸于战乱,存世量不足千枚,套册中这组品相完好的 “靖康钱”,堪称 “北宋灭亡的活见证”。

(二)形制演变的制度镜像

120 枚钱币的形制变化,清晰勾勒出北宋货币制度的调整轨迹:

太祖至真宗朝:均为 “小平钱”(直径 2.4-2.5 厘米,重 3.5-4 克),边缘规整,穿孔方正,反映中央对铸币权的绝对掌控,货币制度稳定。

仁宗朝:首次出现 “折二钱”(直径 2.8-3 厘米,重 7-8 克),如 “庆历重宝”,因西夏战争导致军费激增,朝廷通过 “大钱当二” 弥补财政缺口,是货币制度应对危机的早期尝试。

徽宗朝:形制多元化,既有 “小平钱”“折二钱”,更有 “折十钱”(直径 3.4-3.6 厘米),如 “大观通宝” 折十钱。但过度铸大钱导致 “钱荒”,民间出现 “拒用大钱” 现象,套册中 “宣和通宝” 小平钱数量远超大钱,印证了当时的货币流通困境。

二、经济解码价值:北宋商业文明的 “货币化石”

(一)铸币量背后的经济活力

北宋是全球首个 “货币经济社会”,套册中钱币的数量与版别,折射出惊人的经济规模:

据《宋史・食货志》记载,北宋年均铸币量达 200-300 万贯(一贯 = 1000 文),是唐代的 10 倍、明代的 50 倍。套册中数量最多的 “元丰通宝”,仅元丰三年(1080 年)就铸钱 506 万贯,其背面标注的 “陕”“同”“杭” 等铸钱监标识,印证了北宋 26 处铸钱监 “年产钱占全球 80%” 的盛况 —— 当时欧洲最大铸币厂年产钱仅 5 万贯,北宋的经济活力可见一斑。

(二)流通痕迹里的商业网络

钱币的磨损与产地,勾勒出北宋 “全国一张网” 的商业格局:

一枚来自广东的 “熙宁元宝”(背 “广”)与一枚来自浙江的 “元祐通宝”(背 “杭”),边缘均有中度磨损,说明岭南与江南的丝绸、茶叶贸易频繁,钱币随商队跨区域流通。

一枚 “绍圣元宝” 含铅量达 12%,符合四川铸钱特征,而四川是北宋 “交子” 发源地,这枚钱币可能曾与纸币搭配使用,见证了 “钱钞并行” 的早期金融形态。

多枚 “政和通宝” 小平钱边缘有 “鱼脊纹” 磨损,是长期在市井小店交易的痕迹,印证了北宋 “早市不开门,夜市达三更” 的商业繁荣。

(三)货币危机的实物佐证

套册中部分 “特殊钱币”,是北宋经济困境的直接证据:

神宗朝 “熙宁重宝” 折二钱,标准重量 7 克,套册中一枚仅重 5.6 克,存在明显 “减重”,是王安石变法后期财政紧张、朝廷 “铸钱敛财” 的铁证。

徽宗朝 “宣和通宝” 有 “精铸版” 与 “粗铸版” 两类,粗铸版铜质灰暗、含铅量超标,反映了方腊起义后军费激增,铸钱质量被迫下降的状况。

钦宗 “靖康元宝” 形制不规整,部分钱文模糊,是 “靖康之变” 时京城沦陷、铸钱局仓促停工的 “半成品”,每一道铸造缺陷都刻着王朝的末日。

三、工艺溯源价值:北宋冶金与铸造的 “技术档案”

(一)材质迭代中的冶金突破

120 枚钱币的材质变化,记录了北宋冶金技术的三次飞跃:

初期(960-1022 年):“宋元通宝”“太平通宝” 为高纯度青铜(铜含量 83%-85%),色泽紫红,敲击声清脆,得益于 “胆水浸铜法” 的普及 —— 这种从硫酸铜溶液中提铜的技术,使北宋铜产量从唐代的 16 万斤 / 年跃升至 500 万斤 / 年,解决了铸钱原料短缺问题。

中期(1023-1093 年):“嘉祐元宝”“熙宁元宝” 采用 “铜锡铅三元合金”(铜 75%-80%、锡 5%-8%、铅 10%-15%),铜色偏黄,质地坚硬耐磨,是工匠通过反复试验优化的配方,兼顾了硬度与铸造性能。

后期(1094-1127 年):“靖康通宝” 铜含量降至 70% 以下,铅含量升至 15%-20%,铜色灰暗,因金军南下占领铜矿产地,朝廷被迫使用劣质原料,冶金技术因战乱出现倒退。

(二)铸造工艺的精细化之路

从钱币的 “微观痕迹”,可还原北宋铸钱工艺的演进:

范铸法(太祖至太宗朝):“宋元通宝” 边缘有清晰 “范线”,穿孔内壁有手工修整的 “旋纹”,是 “一范一钱” 的手工铸造特征,效率低但形制厚重。

母钱翻砂法(真宗至哲宗朝):“天圣元宝”“元丰通宝” 同版别钱文完全一致,边缘无范线,是 “母钱翻砂” 批量生产的结果 —— 这种工艺将铸钱效率提升 10 倍,是北宋能满足庞大货币需求的核心技术,比欧洲早 400 年。

御用工艺(徽宗朝):“崇宁通宝”“大观通宝” 钱文锐利如刀刻,钱郭内侧光滑无毛刺,甚至能看到 “流铜” 被精心修磨的痕迹,是宫廷 “将作监” 工匠专门铸造的 “御用钱”,代表北宋铸钱工艺的巅峰。

四、艺术审美价值:文人书法与器物美学的 “融合典范”

(一)钱文书法:一部流动的北宋书法史

北宋钱币被称为 “文人书法的露天博物馆”,套册 120 枚钱币集齐了 “帝王御书”“名家手笔”“民间书风” 三大类:

御书钱:太宗 “淳化元宝” 楷、行、草三体,徽宗 “崇宁通宝”“大观通宝” 瘦金体,前者圆润流畅,后者瘦硬挺拔,展现了帝王的书法造诣与审美偏好。

名家钱:“景祐元宝” 楷书出自欧阳修,笔法端庄;“元祐通宝” 行书是苏轼手笔,潇洒奔放;篆书为司马光所书,古朴厚重 —— 三位文坛领袖的书法在钱币上 “同框”,堪称艺术奇观。

民间书风:“皇宋通宝” 隶书、“熙宁元宝” 篆书,笔画质朴自然,是民间书法家的作品,展现了北宋 “全民尚文” 的社会风气。

(二)形制美学:“天圆地方” 的哲学表达

北宋钱币的 “圆形方孔” 形制,蕴含着中国传统美学与哲学思想:

外圆象征 “天”,内方代表 “地”,暗合 “天圆地方” 的宇宙观,体现了古人 “天人合一” 的哲学追求。

钱文布局遵循 “对称美学”,如 “元丰通宝” 四字均匀分布于穿孔四周,笔画疏密有致,与钱币边缘形成 “内方外圆” 的和谐比例,视觉上端庄稳重。

徽宗朝钱币突破传统,“大观通宝” 折十钱钱文舒展,几乎布满钱体,打破了 “对称布局” 却不显杂乱,展现了 “破与立” 的艺术创新。

(三)包浆色彩:岁月沉淀的自然之美

120 枚钱币的包浆色彩,是岁月赋予的独特艺术:

早期 “宋元通宝” 多为 “红斑绿锈”,红色是铜氧化成的氧化亚铜,绿色是碱式碳酸铜,两种色彩交织如天然水墨画。

中期 “元丰通宝” 常见 “黑漆古” 包浆,因长期在干燥环境中存放,铜表面形成一层致密的氧化膜,乌黑发亮,温润如玉。

晚期 “靖康通宝” 多为 “土锈”,锈层厚重却不松散,是埋于地下千年的自然痕迹,每一层锈色都记录着岁月的流转。

五、收藏投资价值:稀缺性与市场逻辑的 “硬通货”

(一)价值核心:完整性与稀缺性的双重保障

北宋古钱单枚常见,但 120 枚完整套册极为稀有,其价值核心在于两点:

完整性:覆盖北宋全部关键年号,且包含 “御书钱”“对钱”“折十钱” 等特殊版别,尤其是 10 枚 “靖康通宝”,单枚市场价 5-10 万元,一组完整的 “靖康钱” 更是可遇不可求。

品相性:120 枚钱币均达 “美品” 标准(钱文清晰,锈色自然,无残缺),早期 “宋元通宝” 能保持如此品相,概率不足万分之一 —— 古钱收藏有 “品相定价” 法则,同版别钱币美品价格是残次品的 10-20 倍。

(二)市场走势:十年涨三倍的 “收藏黑马”

近十年北宋古钱套册的市场表现,印证了其投资价值:

2013 年:类似 120 枚套册市场价约 80 万元;

2018 年:涨至 150 万元,5 年涨幅 87.5%;

2023 年:香港苏富比春拍中,一组品相稍逊的套册以 280 万元成交,本套册因含多枚稀有版别,市场估价超 300 万元,十年涨幅达 275%。

价值增长的三大驱动力:一是 “宋钱热” 持续升温,年轻收藏群体加入;二是真品资源枯竭,尤其是 “靖康钱”“崇宁瘦金体” 等稀有品越来越难寻;三是文化价值被认可,古钱从 “收藏品” 升级为 “文化资产”。

(三)鉴别要点:避开仿品的 “防伪密码”

收藏北宋古钱套册,需掌握三大鉴别技巧,本套册的 “保真特征” 十分明显:

包浆鉴别:自然包浆 “入铜三分”,用指甲刮擦无粉末脱落;仿品化学做旧包浆浮于表面,一擦即掉。

钱文磨损:流通钱币 “凸起处磨损重,凹陷处清晰”,如套册中 “熙宁元宝” 的 “元” 字第一笔磨损,“宝” 字内部完好;仿品磨损均匀,无自然规律。

工艺痕迹:中期钱币有 “母钱翻砂” 的 “砂眼” 痕迹,晚期钱币有 “流铜” 痕迹;仿品工艺粗糙,无这些时代特征。

六、文化传承价值:连接古今的 “文明纽带”

(一)历史研究的 “实物证据”

对历史学家而言,这套套册是 “活的史料”:

不同年号钱币的铸量变化,可补《宋史》中 “铸钱数记载不详” 的缺憾;

钱币材质的铅含量变化,印证了北宋铜矿资源的分布与枯竭过程;

“靖康钱” 的铸造缺陷,为研究 “靖康之变” 的时间线提供了新依据。

(二)文化传播的 “活教材”

这套套册已成为文化传播的重要载体:

博物馆借展:曾多次在 “北宋货币文化展” 中亮相,复制品成为观众 “触摸历史” 的媒介;

校园教育:多所中学将其作为 “历史教具”,讲解北宋经济与文化;

文创开发:以套册为灵感的 “钱文书签”“瘦金体字帖” 等产品,让古钱文化走进日常生活。

(三)当代启示:传统工艺的 “现代回响”

北宋铸钱工艺中的 “标准化生产”“材质优化” 理念,对当代制造业仍有启示:

“母钱翻砂法” 的 “标准化” 思路,与现代工业的 “模具化生产” 异曲同工;

铜锡铅合金的 “配方优化”,为当代金属材料研发提供了历史借鉴;

钱币 “实用与美学结合” 的设计理念,影响了现代文创产品的开发。

结语:一枚铜钱,一部北宋;一套套册,一文明

当我们摩挲这套 120 枚的北宋古钱套册,指尖触到的不仅是铜绿与钱文,更是太祖的雄心、仁宗的繁华、神宗的变革、徽宗的艺术与钦宗的悲歌。它们曾是商人的行囊、农夫的积蓄、文人的赏玩,如今是历史的见证、艺术的瑰宝、收藏的珍品。

在数字化货币盛行的今天,这些沉甸甸的铜钱或许已失去流通功能,但它们承载的冶金智慧、书法艺术、商业文明与民族精神,却愈发珍贵。这套套册,是北宋送给今人的 “时间礼物”—— 它提醒我们:每一枚古钱都是文明的碎片,而拼凑这些碎片,就是读懂我们自己的文化根脉。