总能听到司机们抱怨 “平台抽成快到 40% 了,跑一天全给平台打工了”,这话听得多了,“网约车平台抽成畸高” 几乎成了公认的事实。但实际上,我们可能都错怪了平台 —— 多份实测数据和行业报告显示,平台的实际抽成远不到 30%,甚至普遍低于 20%。

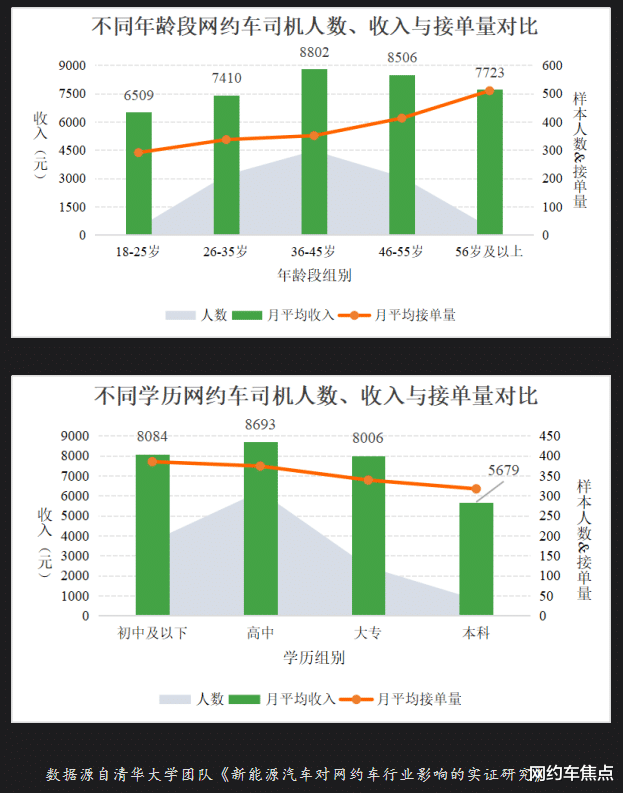

博主 “熊 bobo” 带着团队连续 15 天跑了 100 单测试,覆盖不同车型和时段,算上司机的月度奖励补贴后,平均抽成仅 16.1%,这与滴滴 2024 年公布的 14% 平均抽成数据十分接近。清华大学的研究更精准,发现滴滴司机月度平均抽成 15.3%,九成司机的抽成低于 20%,超过 25% 的订单占比仅 0.25%,甚至还有极少数订单出现 “负抽成”,也就是司机实收比乘客实付还多的情况。

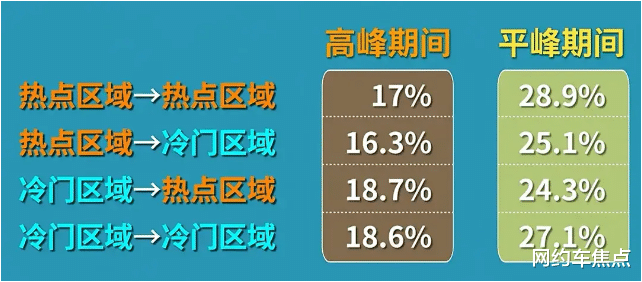

关键的是,抽成是动态变化的,平台会根据供需、天气等因素灵活调节:高峰时段运力紧张,抽成会降到 17% 左右;雨雪天为激励司机出车,甚至会出现零抽成或负抽成;而长单、郊区单的抽成往往低于 10%。可司机日常最在意的,偏偏是平峰期那些抽成相对较高的短单,而高抽成订单更吸引观众注意,很容易以偏概全形成 “抽成普遍很高” 的印象。

那些 “抽成 40%” 的个别案例,在口口相传中被无限放大,而大多数正常抽成的订单却被忽略,久而久之,“高抽成” 就成了司机群体的共识。

不过说到底,这些认知偏差只是表象,司机真正在意的根本不是抽成比例,而是实实在在的到手收益。就像有司机直言:“平台抽成多少无所谓,到手能有两块一公里才是实在的。” 比如一笔 30 元左右的短单,就算抽成 28%,平台拿走 8.4 元,司机到手 21.6 元,但如果这笔订单要跑 20 公里,摊到每公里才 1.08 元,辛苦跑下来自然觉得不值。可要是每公里能稳稳拿到2元,哪怕抽成是30% 多,司机反而不会纠结比例高低 —— 毕竟一天能跑 300 公里赚 500 元,收入有了保障,对抽成的敏感度自然会降低。

说到底,我们之前总盯着 “抽成比例” 指责平台,其实是找错了行业矛盾的焦点。网约车行业的核心问题,从来不是 “平台抽成多少”,而是 “如何让司机的每公里到手运价回归合理水平”。

租车费、保险等成本逐年上涨,可不少地区的基础运价多年未调,这才是司机收入缩水的关键。如果能优化运价体系,让司机跑一公里能拿到匹配辛苦的收益,再加上平台进一步做好补贴透明化、规则通俗化的工作,帮助司机更好地理解收入构成,那些 “抽成高” 的抱怨自然会减少。

![终于凑齐了新三大美女…[捂脸哭]多少有点像桃园三结义,长得一点都不严谨.建议四](http://image.uczzd.cn/1753035984402356081.jpg?id=0)

评论列表