社会环境对宋代葬制的影响

宋代是商品经济高度发展的阶段,农业的发展,城市经济的形成,以商品生产为目的的私营手工业生产盛极一时。这对墓葬也产生了重要的影响。这种以个体劳动为基础的经济形式造就了宋代社会的人本主义倾向和崇尚财富、尊重劳动的风气。加之旧有礼法制的动摇,使得作为这一社会冥界生活反映的墓葬与日常生活的联系更加密切,更加贴近。这里所说的社会环境,指经济、制度、文化等多方面的因素对墓葬的影响,其主要体现在墓葬装饰和随葬品所表现出来的世俗化现象,出现了许多不同前代的文化现象。

01墓室体现的世俗化倾向

在墓室的安排上,北方地区的墓葬较多地体现了阳界的生活和观念;而南方地区则更多地关注对死者尸体的保存和对孝子贤孙们的关照。中原北方地区的宋墓,往往利用砖雕将墓室装饰成居室或一处庭院的布局。有些豪华的双室砖墓,还将前室安排成宴乐及送礼、纳租等前庭活动场所,而在后室安排妇女对镜着冠和侍女等场景和画面,用以表现内宅生活(关于北方宋墓墓室内各种装饰的安排,表面上看应主要是阳宅生活的反映,但其反映的可能还有祭奠、供奉的含义。这一点笔者已有简单的论述,但远未将问题说清,还将专文深入讨论)。典型的墓例有河南禹县白沙元符二年(1099)赵大翁墓。河南新密平陌大观二年(1108)墓,在墓室的主体部分绘有“梳妆图”、“墓主人夫妇对坐图”、“书写图”、“备宴图”等壁画,除了对坐图具有对死者供奉的含义外,其他场景都具有强烈的生活气息。南方地区在宋代则十分流行一种长方形并列双室的墓葬,墓主人夫妇分处一室,两室共用一道隔墙,其上留有大小不足生人通过的孔洞,以供死者的魂灵交往。苏轼对这种葬制有详细的记载,称之为“同坟而异葬”或曰“同垄而异圹”。其目的是因为夫妇死有先后,葬后死之人时,如见先死之人尸首腐败,恐伤孝子之心。两圹之间留有通道则可以满足“彀则异室,死则同穴”的要求,苏轼称之“最为得礼也”((宋)苏轼《东坡志林》卷七)。充分反映了埋葬制度对阳界生活和意识形态的全面反映和对生者的关照。

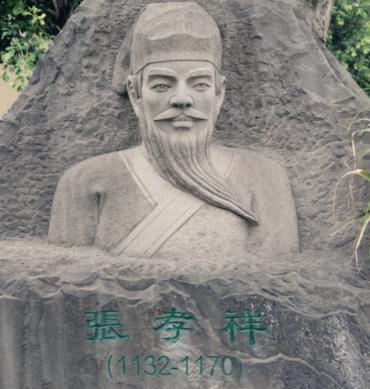

赵大翁墓绘墓主人夫妇对坐图

02多元崇拜在墓葬中的体现

徐苹芳先生曾根据文献和塔基中出土的文物考证了宋代对“泗洲大圣”的崇拜,指出:“宋代民间的多元崇拜达到了前所未有的程度……在宗教崇拜上进入了佛、道、儒三教合一的时代。”这种情况在墓葬中也有清晰的表达,前述河南新密平陌宋墓,是一座仿木结构砖室墓,在墓顶绘出“泗洲大圣度翁婆”题材的壁画,同墓中还有升仙、超度等题材和多幅孝子故事题材的壁画。在河南登封市黑山沟村发现的北宋绍圣四年(1097)李守贵墓,为一座八角形仿木结构砖室墓,墓内的壁画既有建筑彩画、莲花、水波等装饰性图案,也有升仙、道姑执莲、执幡导引等道教题材的内容和佛说法图这样的佛教题材,以及大量的孝行图等反映儒家思想的壁画;在墓内的主体部分则表现了墓主人夫妇对坐、侍女演奏图、侍寝图、备宴图、侍洗图和侍童图等内容的壁画,可称为家居题材或供奉题材的装饰。另外,在浙江衢州咸淳十年(1274)史绳祖墓中出土有观音坐像;在江西广昌北宋大观二年杨敏修墓中出土有道教的仙翁。在河北宣化发现的相当于北宋末年的汉人墓葬中,还直接画出了“三教会棋(按:取意“会齐”)图”等题材的壁画。南方地区的宋墓中随葬或装饰的盟器神煞,还有指路俑、引路俑等导引升仙的俑类。可见,这类随葬品既带有厌胜避邪的含意,又寄托了祈福和能够升入仙界的美好愿望。

03地区差异的扩大

由于地方经济的发展,地区差异变大,宋墓表现出多样的地区特征。宋代上承五代十国的割据局面。从晚唐时起,各地的藩镇就已割据一方,为图自保,这些地方政权无不努力发展自己辖地内的经济,这无疑促成了地方经济的发展。五代十国时,地方经济的发展已造就了不同区域的文化特征,这在墓葬中有清楚的表现。宋王朝尽管完成了统一,但各地的地方经济文化仍按已有的轨迹发展,造就了宋代文化的多样性,也使宋墓风格多种多样。从考古发现的宋墓看,南北方墓葬从形制、装饰到随葬品都有巨大的差别,差距远大于唐代南北方墓葬的差异。北方地区的宋墓尽管有一定的一致性,但即使是宋代政治、经济中心的东、西两京地区,其墓葬的发展与特征也不能代表河北、山西等地的发展和变化。而南方地区,则可分成若干个特点明显的小区域。另外,各不同地区墓葬的渊源、流布各不相同,也使其在特点上有相当大的差别。即使表现同一内容或特征时,也常常在方式和方法上各不相同,前述的神煞俑类的表现方式就是明证。这构成了宋墓的多样性和地区特征。

04商人和手工业者使用墓志

尤其值得注意的是,在中国封建社会一直被视为末流的商人和手工业者,在一般平民不使用墓志的情况下,却堂而皇之地使用了墓志。如前述上海嘉定嘉祐七年赵铸墓,在其墓志中明称“不求仕而富甲苏民”。又如江苏溧阳元祐六年李彬夫妇墓,李彬一生未仕,墓志记他“赀积巨万”,墓中出土大批高档的银扣瓷器和琉璃器等,而这些器物是官府明令禁止庶民使用的(《宋朝事实》卷一三《仪注》三“禁止奢僭制度”记:“仁宗景祐三年……因韶天下士庶之家,……非宫室寺观毋得彩绘栋宇及间朱漆楪柱窗牖,雕镂柱础,凡器用毋得表裹用朱漆,……非三品以上官及宗室,戚里之家毋得用棱器,其用银稜者毋得镀金。”因此李彬墓中随葬的银扣器物和琉璃模型器物均属逾制)。河南焦作发掘的“元祐五年”李从生墓,墓志记其早亡,其子李吉携母、妹从河东高平县到潭怀宁邑,李吉在此开煤矿:“巍巍乎钱户山前,浩浩乎乌金出世。吉乃以地为主,夜以计日,役工匠数百人,自赡千余口。获山泽之厚利者,皆出乎吉之分,而莫知其数焉。”(本材料待刊)这是一个手工业主墓志的重要资料。平民使用墓志并不逾制(《书仪》卷七《丧仪》三“碑志”条:“志石刻文云某官姓名,某州某县人,考讳某某官,某氏,某封(小注:无官封者但云姓名或某氏)。”),但目前所见墓志,多为文人或在地方很有威望之人。赵铸、李彬、李从生等人就是凭借经济实力而获得威信的,足见经济地位在一般民众中和日常生活中起着非常重要的作用。综上,宋代从皇陵到士庶墓葬,与前代相比都发生了重大的变革。表现为以下几点:第一,皇家对礼法的严格追求,品官和平民对墓葬所体现的等级制度的忽视;第二,从以严格的等级制度来维护家族的门第和社会地位,变成了注重风水堪舆以为子孙求得福祉,在总体上显示了葬制从简的特点;第三,宋墓在墓室营建,装饰和随葬制度的多样性,体现了不同地区经济、文化和社会意识的差异,这种差异之明显是前所未有的,但不论差别多大,在理学思想的影响下形成的以对先人尊敬、爱护、关照为特征的孝义观念都是埋葬制度的重点,同时也体现了对阳界生活的留恋和多元崇拜的思想意识,把墓室的营建和殡葬过程当作了对在世之人的一种教育活动;最后,宋墓从各方面都体现了世俗化的特点,在墓葬的各个方面都强调了财富对社会地位的意义;墓葬的神秘性十分淡化,即使是带有神秘色彩的盟器神煞,也是在体现世间最常见的堪舆、契信和避邪等观念。

本文原载于《唐研究》第十一卷,北京大学出版社,2005年,第313-336页。

附:宋朝的时候,“椅子坟”被视为富贵的象征,如今很多人便纷纷给长辈修“椅子坟”。

所谓“椅子坟”,就是这个坟像椅子,包括地面的坟堆,加上后面包围着坟的围墙,围墙自后朝前作缓坡式降低,看上去如同一把椅子。

![下联;明月寄乡情。这就是我的下联,谁还有,请接着对[大笑]](http://image.uczzd.cn/12557512007821972129.jpg?id=0)