民国时期,在徐志摩与张幼仪的婚姻里,藏着一个最残忍的悖论。

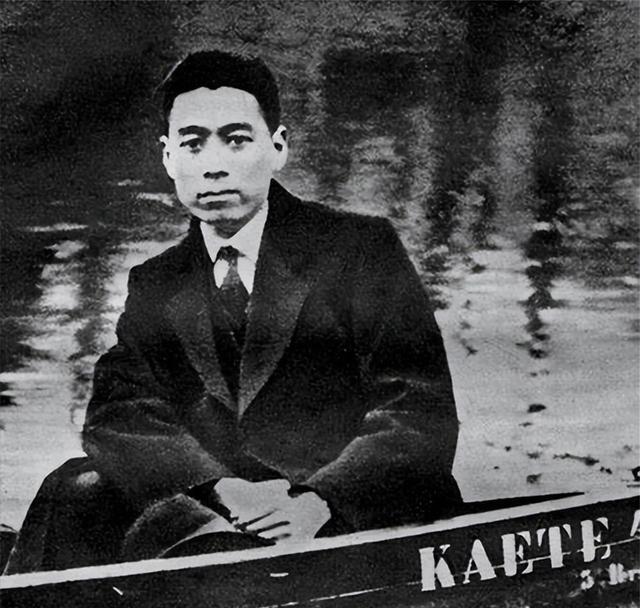

当年,徐志摩看张幼仪,是“乡下土人”。

眼神里淬着冰,写满了嫌弃。

精神上,徐志摩把张幼仪推得远远的。

仿佛挨近一点,都会玷污了诗人高洁的灵魂。

可到了夜里,那扇隔开两个世界的门,徐志摩却照常推开。

这成了徐志摩与张幼仪婚姻中最荒诞,也最难以言说的一笔。

夜夜同寝,肌肤相亲,呼吸可闻。

可天亮之后,徐志摩穿上那身挺括的西装,眼神便又恢复了疏离。

仿佛昨夜枕边的温热,不过是一场不足为道的幻梦。

徐志摩要的是什么?

或许仅仅是肉体凡胎难以抗拒的温度。

是一个男子在异国他乡时,一种排遣寂寞的本能。

那是欲望,与爱无关;是索取,与情无涉。

徐志摩把灵与肉分割得如此清楚,清楚到近乎冷酷。

张幼仪于徐志摩,仿佛一件实用的旧物。

用着顺手,却绝不肯带入诗人光鲜亮丽的白日梦里。

在这段诡异的关系里,张幼仪的心,大概就像秋日池塘里的残荷。

被冷雨一遍遍敲打,却还残存着一点连自己都羞于承认的期盼。

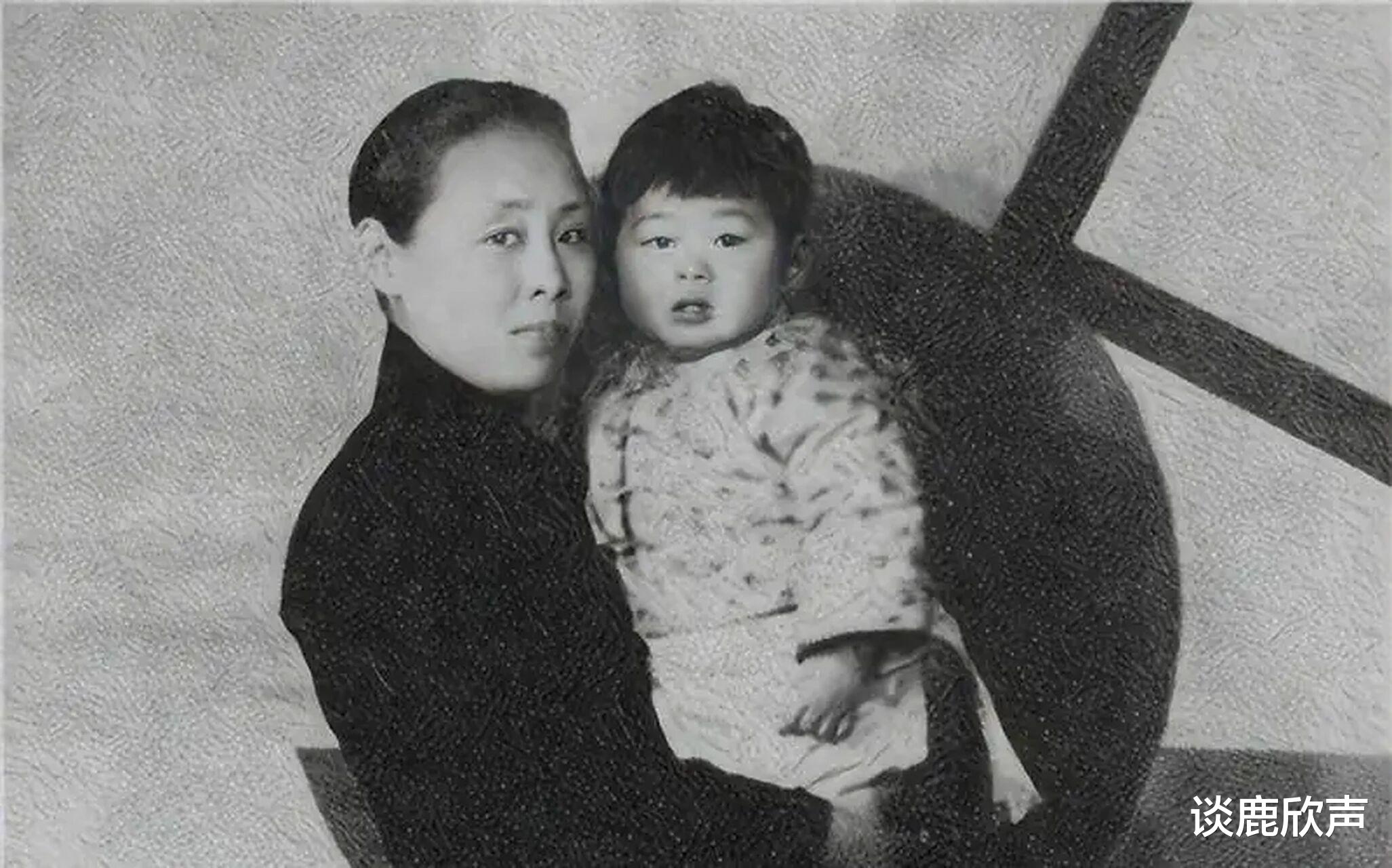

直到那个转折点到来,张幼仪再次怀孕了。

这个消息,或许曾让张幼仪心头掠过一丝微弱的希冀。

一个新生命的到来,能不能成为挽救这艘破船的契机?

能不能让徐志摩的目光,在张幼仪身上多停留一刻?

然而,张幼仪等来的,是比伦敦的浓雾更刺骨的寒意。

当张幼仪把怀孕的消息告诉徐志摩,徐志摩的反应,不是初为人父的惊喜。

甚至不是寻常男人的错愕,而是一种近乎不耐烦的决绝。

徐志摩几乎是立刻地,甩过来三个字:

“打掉他。”

轻飘飘的三个字,却像一把淬了毒的匕首。

张幼仪慌了,用那个时代一个女人最本能的恐惧哀求徐志摩。

张幼仪说这样可能会有危险,她会死的。

可徐志摩的浪漫,此刻没有分给为他孕育骨肉的妻子半分。

徐志摩给出的回应,冷静得像个逻辑缜密的哲学家,却又凉薄得让人心寒:

“还有人因为坐火车死掉的呢,难道你看到人家不坐火车了吗?”

拿坐火车与妻子的性命和腹中胎儿相提并论,这是何等的漠然。

在徐志摩心里,这个不该来的孩子,连同孩子的母亲张幼仪,都成了徐志摩奔赴“自由”、追求“真爱”路上一道需要被清除的障碍。

徐志摩急于摆脱,不仅是要摆脱这个孩子,更是要彻底摆脱这段徐志摩视为枷锁的婚姻。

于是,在异国冰冷的风雨中,徐志摩递过来一纸离婚协议书。

将身怀六甲、言语不通的张幼仪,独自抛弃在举目无亲的沙士顿。

徐志摩觉得自己终于解脱了。

终于感到一身轻松,可以毫无羁绊地去追求他心目中的“灵魂伴侣”,林徽因。

可是命运在此跟他开了一个玩笑。

他为之痴狂、甚至不惜抛妻弃子也要靠近的林徽因,在经过理智的权衡后,并未选择这位浪漫不羁的诗人。

而是在1924年与建筑学家梁思成订了婚。

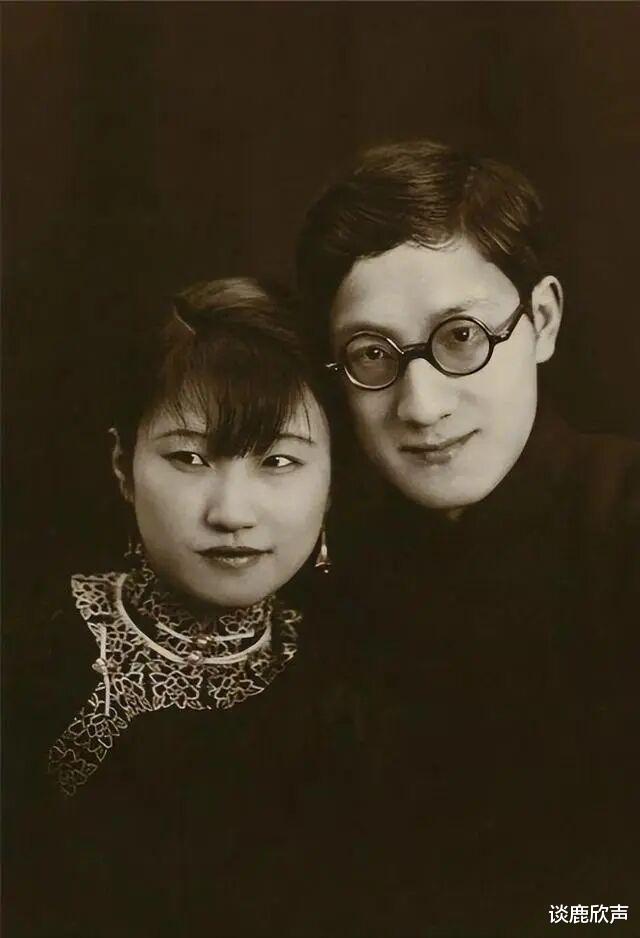

也正是在这段失意落寞的时期,徐志摩结识了另一位北平名媛,陆小曼。

陆小曼当时已是他人之妇,但其美貌、才华与风情,迅速点燃了徐志摩的热情。

一场轰动社会的恋爱后,徐志摩于1926年与陆小曼结婚。

但是,这段建立在激情与打破世俗枷锁基础上的婚姻,并未如诗人所愿那般,永远停留在“人间四月天”。

婚后的陆小曼依然保持着奢华的生活作风,并染上了鸦片瘾。

为了维持庞大的开销,徐志摩不得不在北平、上海等多地大学同时兼课。

疲于奔命地写稿赚钱,昔日潇洒的诗人,陷入了柴米油盐的窘迫与精神上的苦闷。

他曾在一封信中痛苦地写道:“我困守在此,日日做着钱与字的苦工,何尝是理想的生活?”

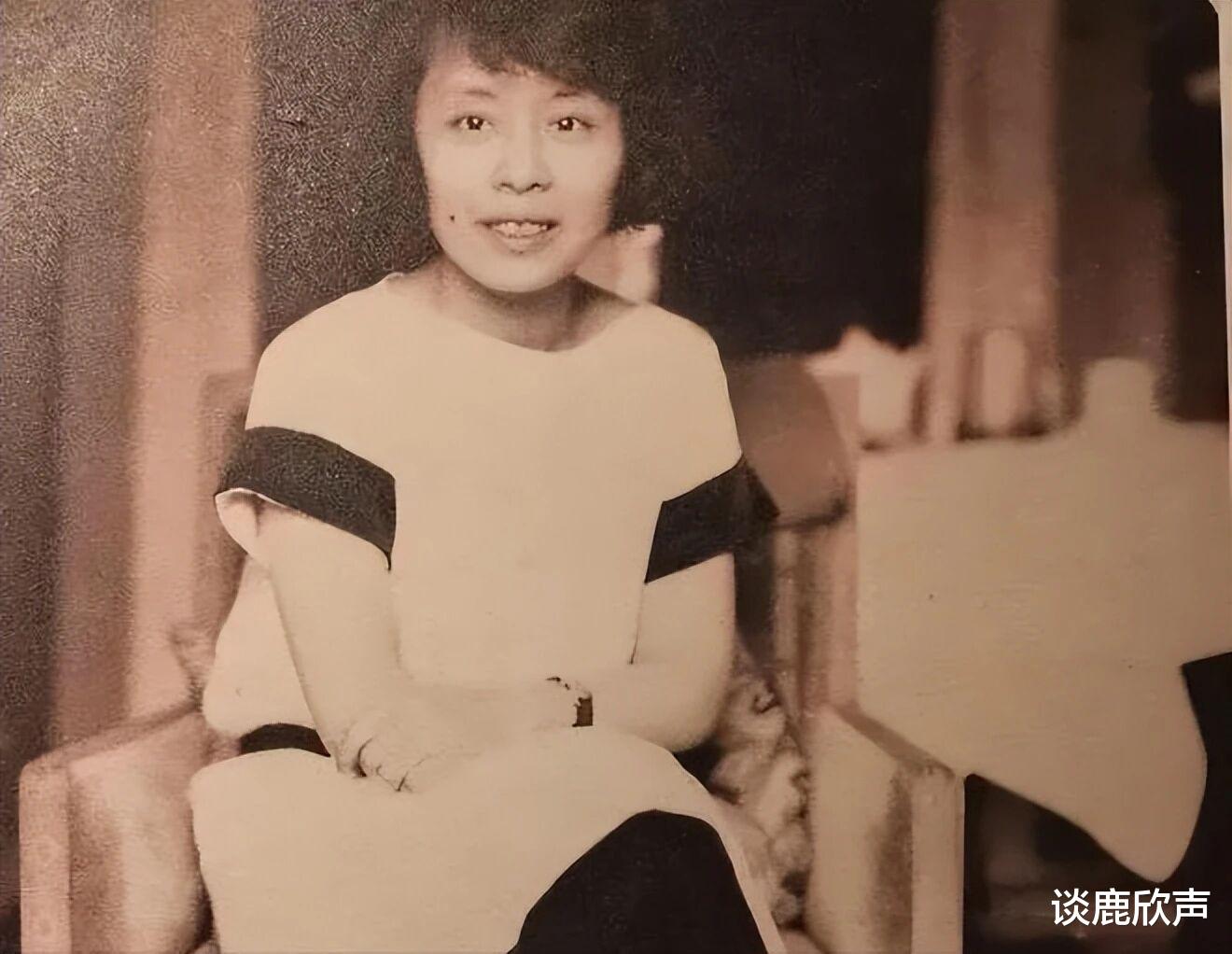

被徐志摩抛弃后,张幼仪的人生反而开启了华丽的蜕变。

离婚与幼子夭折的双重打击没有击垮她,反而激发了她生命的全部潜能。

这位曾被讥为"土包子"的女子,先后在东吴大学任教。

随后执掌上海女子商业银行,以卓越的才干让濒临倒闭的银行起死回生。

1927年,她创办的"云裳"服装公司更是风靡上海滩。

颇具讽刺的是,徐志摩后来也成了公司股东,不得不对这位前妻"小心应对"。

难得的是,张幼仪以德报怨,离婚后仍悉心照料徐家二老。

徐父深受感动,认她作义女,并将家产分她一份。

移居香港后,她于1953年与苏医生再结连理,度过平静晚年,最终在纽约以85岁高龄安详离世。

与此同时,徐志摩的人生却走向了悲剧结局。

1931年11月19日,为赶赴林徽因的讲座并节省路费,他搭乘的邮政飞机在济南附近坠毁,年仅34岁的诗人就此陨落。

回望徐志摩与张幼仪的婚姻,徐志摩的“不爱”,可以凉薄到何种地步。

而那场轰动一时的离婚,其最深的伤痕,或许并非那一纸文书,而是在此之前,那个被徐志摩要求“打掉”的孩子。

还有那个在异国的凄风苦雨中,独自舔舐伤口的、绝望的张幼仪。