2015年,天安门广场上阅兵正举行,然而同日下午,一位百岁的开国中将悄然辞世。

这位将军的一生堪称传奇,自十四岁参加革命,身经百战却七次负伤,一颗子弹在体内埋藏十年才被取出。

他的家庭更创下“一门六将”的军中传奇,更创下新中国罕见的“父子上将”佳话。

这位将军究竟是谁?为何中弹十年才冒险取出弹头?而那位曾经救了他一命的新娘,又为何让他牵挂半生?

如果您想知道的,欢迎先点个关注。

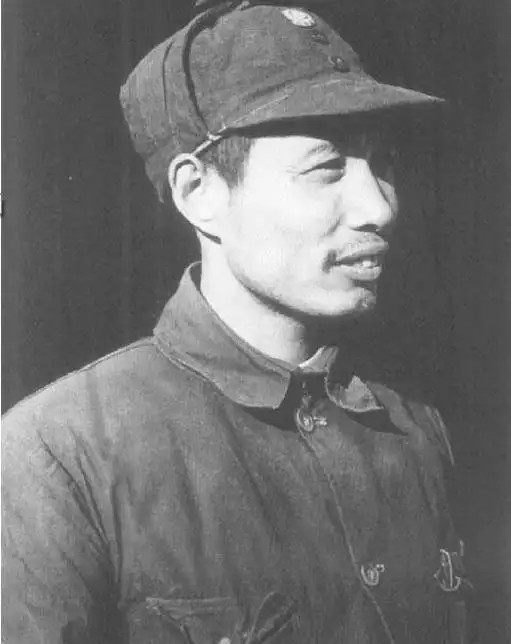

1914年10月,张震出生在湖南省平江县长寿街的普通工人家庭,少年时便遭遇了时代的狂风骤雨。

蒋介石背叛革命时,白色恐怖笼罩大地,彼时的张震虽只有十三岁,却已在心中埋下了革命的种子。

1928年3月,中共平江县委发动三月扑城暴动,二十万农民手持锄头、镰刀,如怒潮般扑向国民党占据的县城。

在这场暴动中,张震不顾危险在大街小巷,张贴革命标语、呼喊抗日口号,还站在临时搭起的高台上对群众演讲。

当时有个参与暴动的队长路过,见一个半大孩子在人群呐喊中,便上前想轰走他。

就在这时,赤卫队长喻缦云快步走来解围,他拍着张震的肩膀对队长说,别小看这伢子,他是我们的大干部。

那时的张震,早已不是懵懂孩童,在其他孩子还在田间追逐嬉戏时,他已担任青年反帝大同盟宣传科长。

起义爆发前,他还带领团员趁夜色走街串巷,悄悄散发中共平江县委起草的檄文。

尽管三月的扑城行动未能成功,但革命的火焰并未因此而消散。仅仅四个月之后,彭德怀等人便发起了平江起义。

当时已担任青年宣传队宣传部部长的张震,得知消息后立刻召集宣传员们商量,决定去找起义队伍。

就在他们走到大街上时,恰好遇到了此前相识的喻缦云,两支队伍连夜急行军赶赴县城,与彭德怀的起义军汇合。

自此,十四岁的张震正式踏上戎马生涯,开启了他一生的传奇征程。

长征之路,是张震将军一生难忘的生死考验,由于小时候肺部感染留下病根,又曾染过疟疾,长征途中的恶劣环境对他来说更是雪上加霜。

每逢天气潮湿、蚊虫滋生,他就会咳血不止、呼吸急促,脸色苍白得像纸一样,还时常发起高烧,但都是强忍着过来。

在四渡赤水时,疟疾再次发作的张震无法站立,三次躺在担架上指挥部队渡江。

即便身体虚弱到极致,他的思路却始终清晰,躺在担架上还不忘分析敌情,部署战术并指挥战斗。

只要病情稍有好转,他就不顾战士的劝阻,挣扎着从担架上爬下来,亲自带队冲锋,哪怕脚步踉跄,也始终冲在队伍前方。

1941年11月,安徽宿县的一场危机,让张震将军铭记了一辈子,到底发生了什么事?

当时他担任新四军第四师参谋长,隐蔽在盛圩子村的农户家中,这户人家刚办完喜事,新郎叫盛维藩,新娘是年仅二十岁的孔秀英。

由于当时日军扫荡,张震的身份并未向老乡公开,他和战友在院子打地铺,白天隐蔽,晚上才出来开展工作。

有一天清晨,孔秀英准备去打柴,可刚走到村外山坡上,远远望见十几辆日军汽车驶来。

孔秀英心里一紧,拔腿就往家里跑,边跑边大声呼喊,院子里的新四军战士听到喊声,立刻兵分两路。

一路向村西奔跑,制造慌乱假象,想把日军引开,另一路则保护张震,在孔秀英家的柴房里隐蔽。

可日军竟然也分成两路,一路去追赶西去的新四军,另一路则在汉奸的带领下,在村里挨家挨户搜查。

眼看日军的脚步声越来越近,就要搜到孔秀英家,这位普通的农村新娘没有丝毫慌乱。

她迅速跑到柴房,拉起张震就往后门走,压低声音指明逃跑路线,让张震赶紧离开。

张震看着孔秀英坚定的眼神,来不及多说感谢,带着战士借着清晨的浓雾,按照她指引的路线快速撤离。

孔秀英刚把他们送出门,日军就闯进了院子,翻箱倒柜地搜查,却什么也没找到,只好灰溜溜地离开。

对孔秀英来说,这是很平常的事,她还曾多次帮助其他游击队员,传递情报和隐藏身份,事后很快就把这件事抛在了脑后。

可张震却始终记着这份救命之恩,多次跟人提起这段救命之恩,还说等革命成功了,一定要找到她,当面报答这一份恩情。

只是烽火犹在,直到抗美援朝结束,他终于放下手头的工作,专门来到宿县,沿着记忆中的路线赶到盛圩子村。

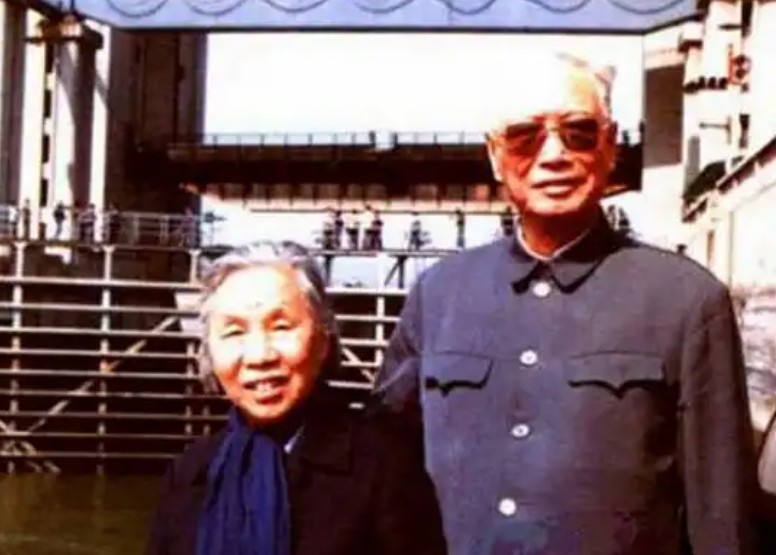

幸运的是,盛维藩和孔秀英夫妇都还健在,只是岁月已在他们脸上刻满皱纹,头发也变得花白。

当故人重逢时,彼此都非常激动,此后张震多次邀请孔秀英一家到北京做客,待他们像亲人一样。

2007年,孔秀英在家中去世,九十三岁的张震得知后悲痛不已,还让家人代他前往宿县吊唁,送别了牵挂半生的救命恩人。

比救命之恩更让人印象深刻的,是张震体内那颗埋藏了十年的弹头,这是怎么回事呢?

1945年秋天,抗日战争已近尾声,两百多名日伪军却对淮北抗日根据地展开扫荡,企图在投降前再捞一笔。

张震接到情报后,立刻带部队在山坳里设伏,为了摸清最佳伏击位置,亲自来到前线的山坡上,用望远镜观察地形。

可就在这时,一颗冷枪突然从远处树林里射出,他只觉得右肩一麻,瞬间明白中弹了。

当时战况紧急,战士纷纷围上来想扶他下去包扎,但张震却推开前来包扎的卫生员,咬着牙下令,先布置好埋伏。

他强忍着疼痛,继续专注地观察敌情,用手势指挥战士调整火力点、挖掘掩体。

直到把伏击任务全部布置完毕,他才靠在树干上,让卫生员用纱布简单包扎了一下,随即投入到战斗指挥中。

没过多久解放战争爆发,张震先后参与孟良崮战役等多场关键战役,南征北战的日子里,根本没时间去医院取出体内的弹头。

直到新中国成立,终于有了空闲时间,医生也定好了手术日期,可就在这时,朝鲜战争爆发,张震毫不犹豫取消了手术,主动申请赴朝作战。

他还笑着对医生说,他对这颗子弹有感情了,一下子分开舍不得,等朝鲜战争结束了,再请它离开也不迟。

直到1955年,张震调到北京工作后,在家人和医生的反复劝说下,才终于有机会到医院接受手术。

当医生从他肩胛下,取出那颗早已生锈的弹头时,连经验丰富的主刀医生都忍不住感叹:

“这颗子弹再偏一点,就伤到心脏了,能带着它活这么多年,真是奇迹!”

张震把取出的弹头交给夫人马龄松保存,还风趣地表示,这是给孩子们的特殊遗产,让他们记住,今天的和平来之不易,可不能放丢了。

张震将军的传奇,不仅在于他个人的经历,更在于他培养出了一门六将的将军世家。

他有四子一女,虽然身处高位,却从未放松对孩子们的教育,每年假期都会安排孩子去革命老区体验生活。

他还会带着孩子们拜访老红军、老赤卫队员,听他们讲长征故事、抗战故事,让孩子们在耳濡目染中明白。

在他的严格教育和言传身教下,孩子都成长为了优秀的军事人才,一家出了六位将军,成了军中的一段佳话。

长子、次子和四子历经不同岗位,最终都成为少将,三子则是上将,与父亲一起成为共和国历史上罕见的父子上将。

女儿则在军队医院担任护士长,其爱人也是一位少将,长期从事军事理论研究,为我国军事科学发展作出重要贡献。

2015年9月3日,天安门广场举行盛大阅兵仪式,纪念世界反法西斯战争胜利70周年。

当先进武器装备依次亮相,受阅方阵迈着铿锵步伐走过天安门广场,101岁的张震将军看到此情此景,脸上露出欣慰的笑容。

他或许想起自己十四岁参加革命时的场景,想起了长征路上的艰辛,想起了战场上牺牲的战友,更看到了祖国的强大与希望。

可就在阅兵仪式圆满结束后不久,这位戎马一生的老将军,却因身体机能衰竭溘然长逝,带着对祖国的无限眷恋,永远离开热爱的这片土地。

将军逝去的时刻,恰逢阅兵式圆满落幕,天安门广场上和平鸽翱翔,而这位世纪老人仿佛完成最后使命般安然闭目。

他的故事跨越百年,连接着平江起义烽火与新时代强军梦想,诉说着传奇不在赫赫战功,而在那颗永不忘本的赤子之心。

无论时代如何变迁,初心不改,铁血犹热,正如将军最爱的那方印章所刻,最伟大的荣耀,是永远做人民的“普通一兵”。

看到这儿,您有何感想,欢迎关注留言评论。

参考资料:

【1】平江县政府门户网.《超长任职的开国将军》

【2】平江县政府门户网.《深切缅怀百岁开国将军——张震上将》

【3】中共中央党史和文献研究院.《能参善谋的百岁开国将军张震》

【4】新湖南.《平江人张震轶事:爱听真话、事母极孝》