2025年8月1日8时54分,天津大学红烛楼外的梧桐叶正轻轻摇晃,96岁的周恒院士在病榻上永远合上了眼。这位将一生浸润在流体力学中的科学家,带着“能做的已经完成”的从容,为中国力学界留下了一段关于“求实”与“担当”的传奇。

1929年11月20日,周恒出生于上海。1946年,17岁的他考入北洋大学(现天津大学),最初选择化工系,后因对自然规律的痴迷转入水利系。1950年毕业留校时,他或许未曾想到,这个决定会让他与“流体”相伴一生。

20世纪50年代的中国,力学学科尚在萌芽。1956年,归国不久的钱学森在北京开设“工程控制论”课程,天津大学选派青年教师前往学习。彼时,从天津到北京的单程车程要4个多小时,往返近9小时的颠簸让多数人却步,唯有周恒坚持了下来。“钱先生的课深入浅出,像一把钥匙,打开了我对工程与理论结合的认知。”多年后,他仍清晰记得课堂上的每一个细节。暑期里,他将钱学林讲授的最优控制理论转化为研究成果,写信汇报后竟收到钱学森的亲笔鼓励。次年,中国力学学会成立,周恒在会上报告的研究成果获得学界关注,这段经历,成为他科研生涯的起点。

“能解决实际问题的理论创新,才是过硬的科研。”这是周恒挂在嘴边的“金句”。在他看来,科研若脱离实际需求,就像“在论文里发明一堆新词”,终究是空谈。

上世纪70年代,他受邀参与“气体动压轴承二自由度陀螺仪”制造攻关。理论中的陀螺仪是简单的转子模型,但实际中却是涉及多学科的复杂系统。与技术工人并肩调试的日夜里,周恒深刻意识到:“技术创新不能迷信书本,必须扎根实践。”这段经历被他反复讲述——对学生讲,对校领导讲,对青年科研工作者讲,最终凝结成“理工结合”的科研信条。85岁高龄时,他仍登上讲台,用颤抖的声音宣讲“面向国家需求做有用科研”的理念。

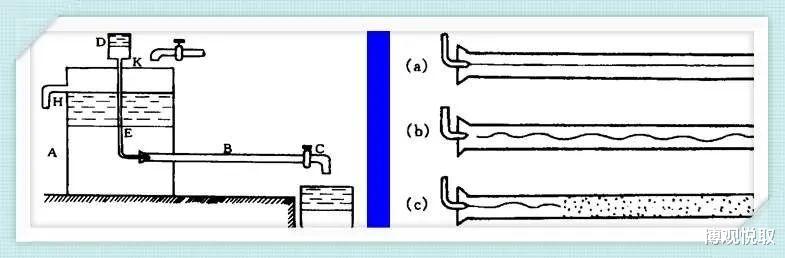

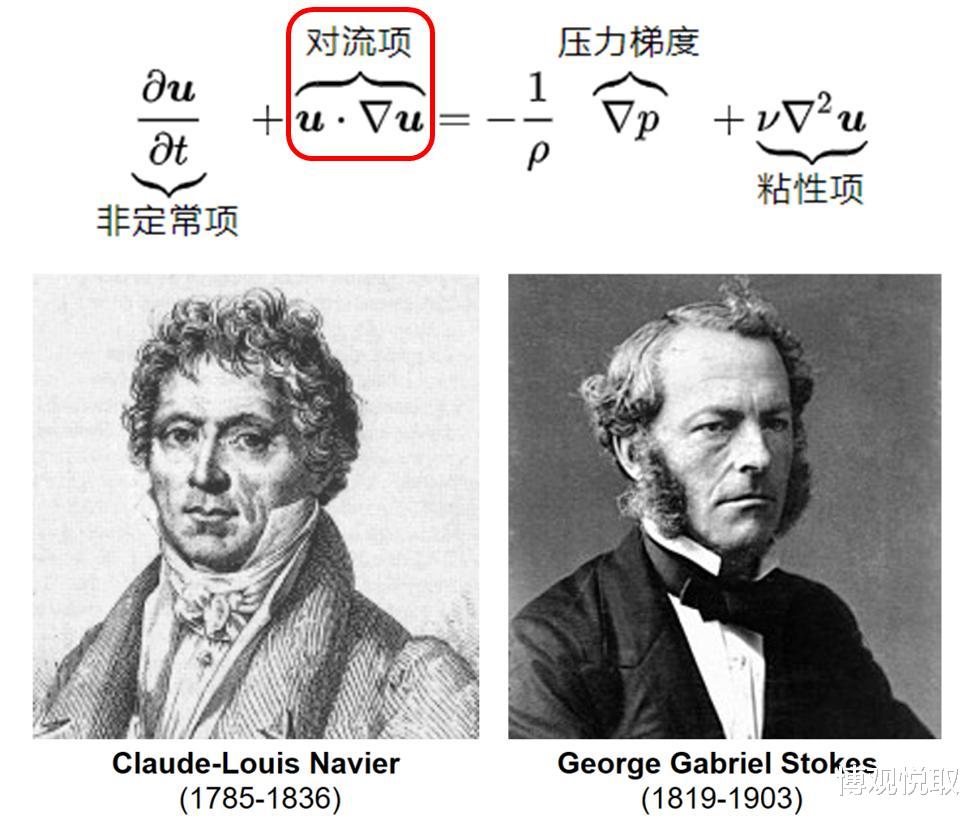

这种“求实”精神贯穿他的学术生涯。在流体力学稳定性理论与湍流研究领域,他取得一系列开创性成果,1987年获国家自然科学奖二等奖;1993年当选中国科学院院士后,他的目光更紧盯着国家重大需求。21世纪初,航空航天技术蓬勃发展,他敏锐意识到不可压缩流体研究的局限,带领团队转向可压缩流体领域。“造飞行器不能靠试错,数据模拟必须先行。”他呼吁力学工作者从工程问题中提炼科学命题,既推动技术进步,又拓展学科边界。2014年,我国新型飞行器研发遇到空气动力学参数精度难题,他与院士同行分析症结,提出研究方向;2017年,他指导青年教师深入这一领域,甚至以85岁高龄涉足稀薄气体力学,取得实质性进展。

“周先生的课,本科生都抢着听。”学生们回忆,即便95岁高龄,他仍坚持为本科生讲授“流体力学”,用粉笔在黑板上画出流动的轨迹,用最通俗的语言拆解晦涩的公式。他常说:“基础课是树根,根不深,树长不高。”

晚年的周恒,依然保持着“问题导向”的敏锐。他关注教学改革,与学生讨论科研动态;他不迷信权威,曾发表“破五唯”檄文,为学术生态奔走呼吁。弥留之际,他叮嘱学生:“少来医院,多和一线专家联系,他们更懂工程实际。”这句话,成了他留给后学的最后一课。

结语:湍流不息 风骨长存从北洋学子到力学泰斗,周恒院士用96年人生诠释了什么是“科技脊梁”——他脚踏实地,让理论扎根工程;他心怀家国,将科研融入国家需求;他甘为人梯,把火种传给下一代。如今,先生已去,但实验室里的流动图谱仍在翻涌,课堂上的讨论声依然清晰,那些被他点燃的科研星火,正照亮更多后来者前行的路。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

星陨光不灭——2023年五位中科院院士的科学生命史纪实(二)

星陨光不灭|2024年我国逝世的18位中国科学院院士追思录(上篇)

深切缅怀 ▏巨星陨落——2025年我国逝世的16位中国科学院院士纪实

从“周模型”到“传家宝”:冶金泰斗的科技报国人生

流动的文明图腾:四座高铁站里的城市诗学

那些绝美的高铁站:每扇窗都藏着城市密码,解码高铁站的文化基因

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络