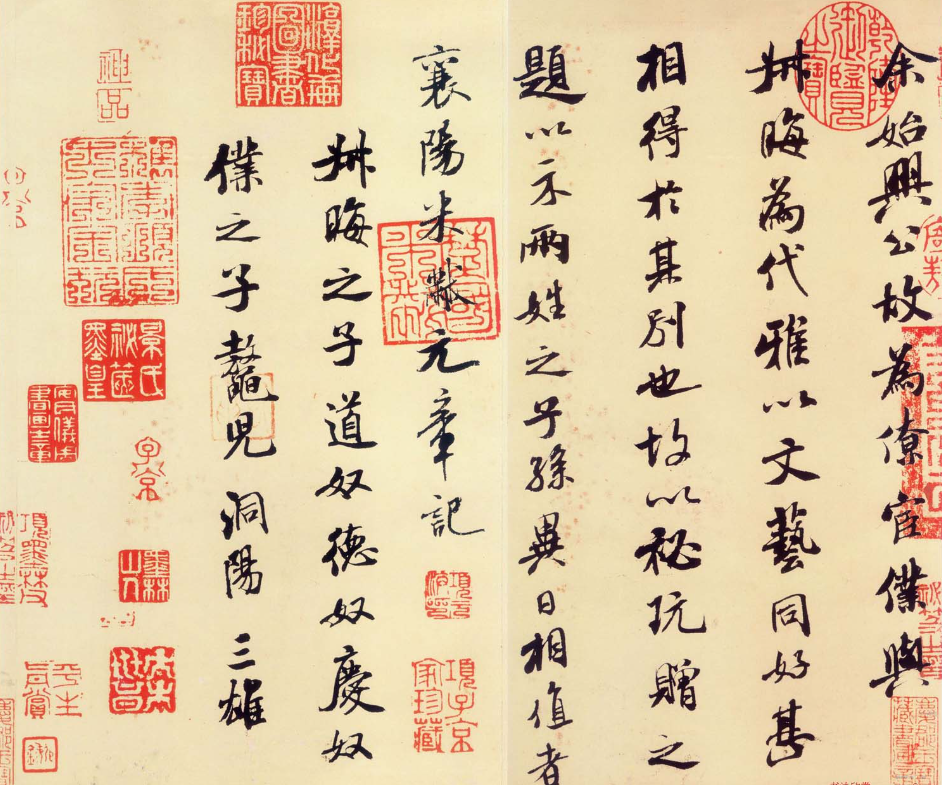

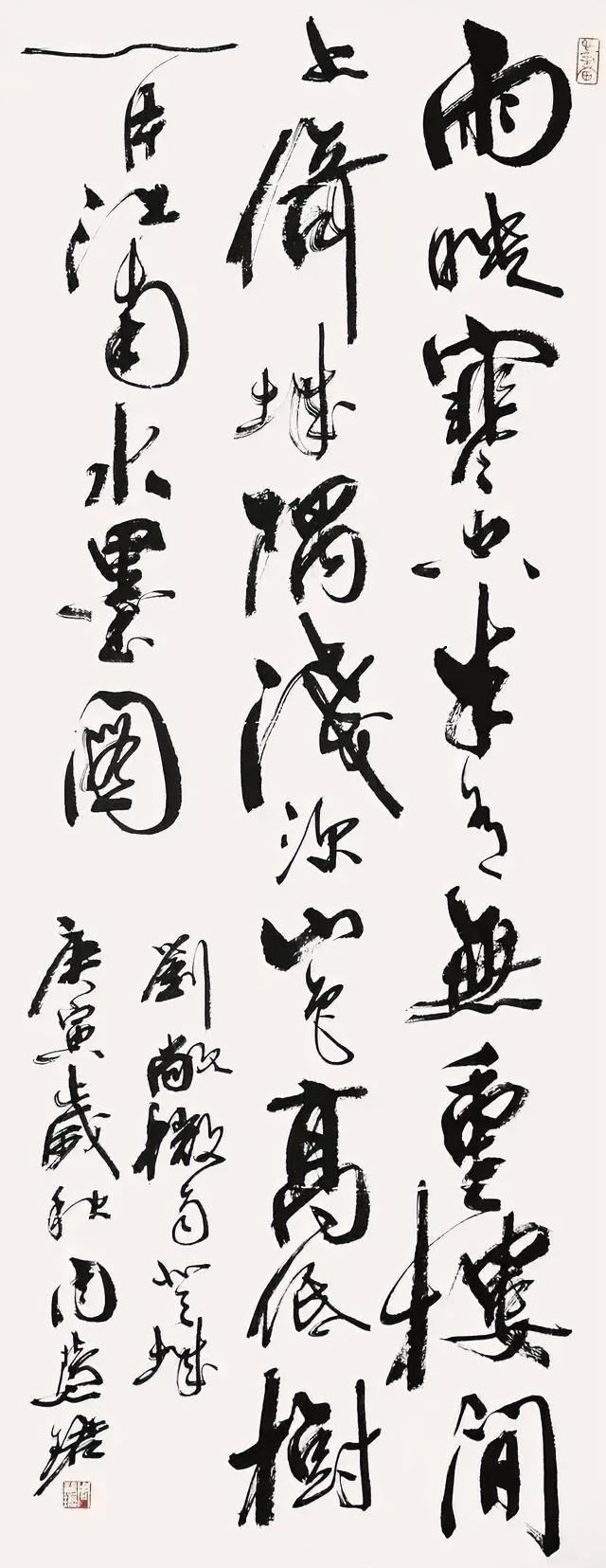

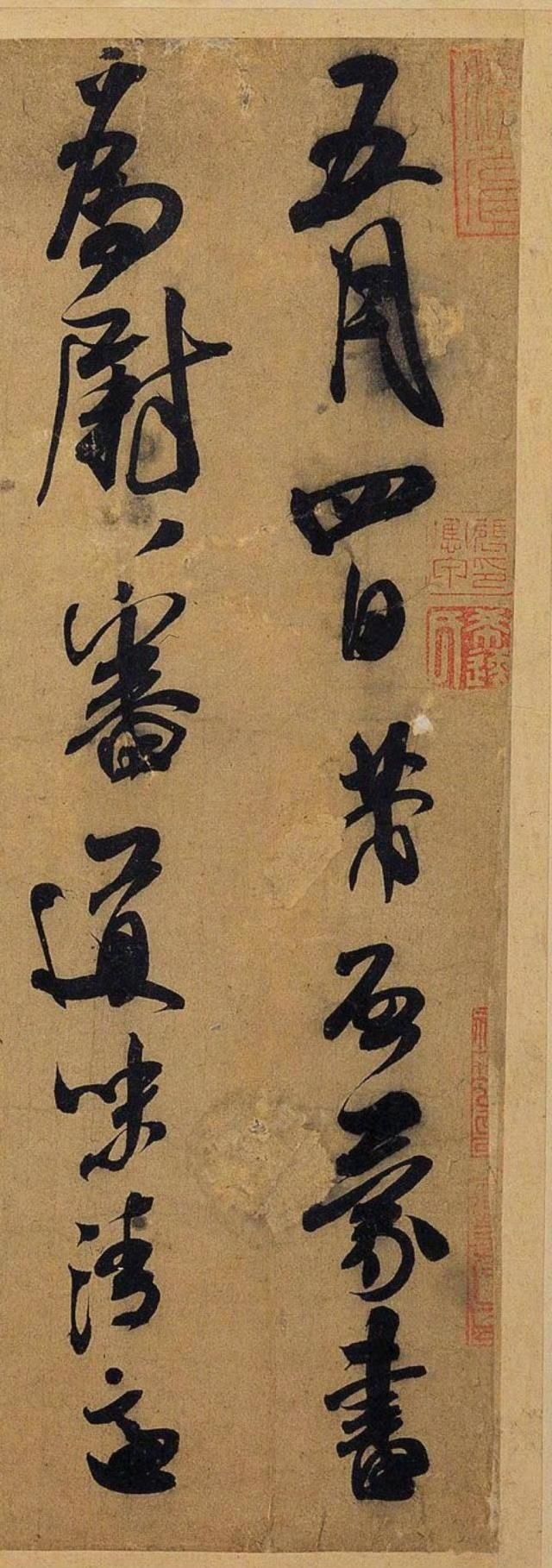

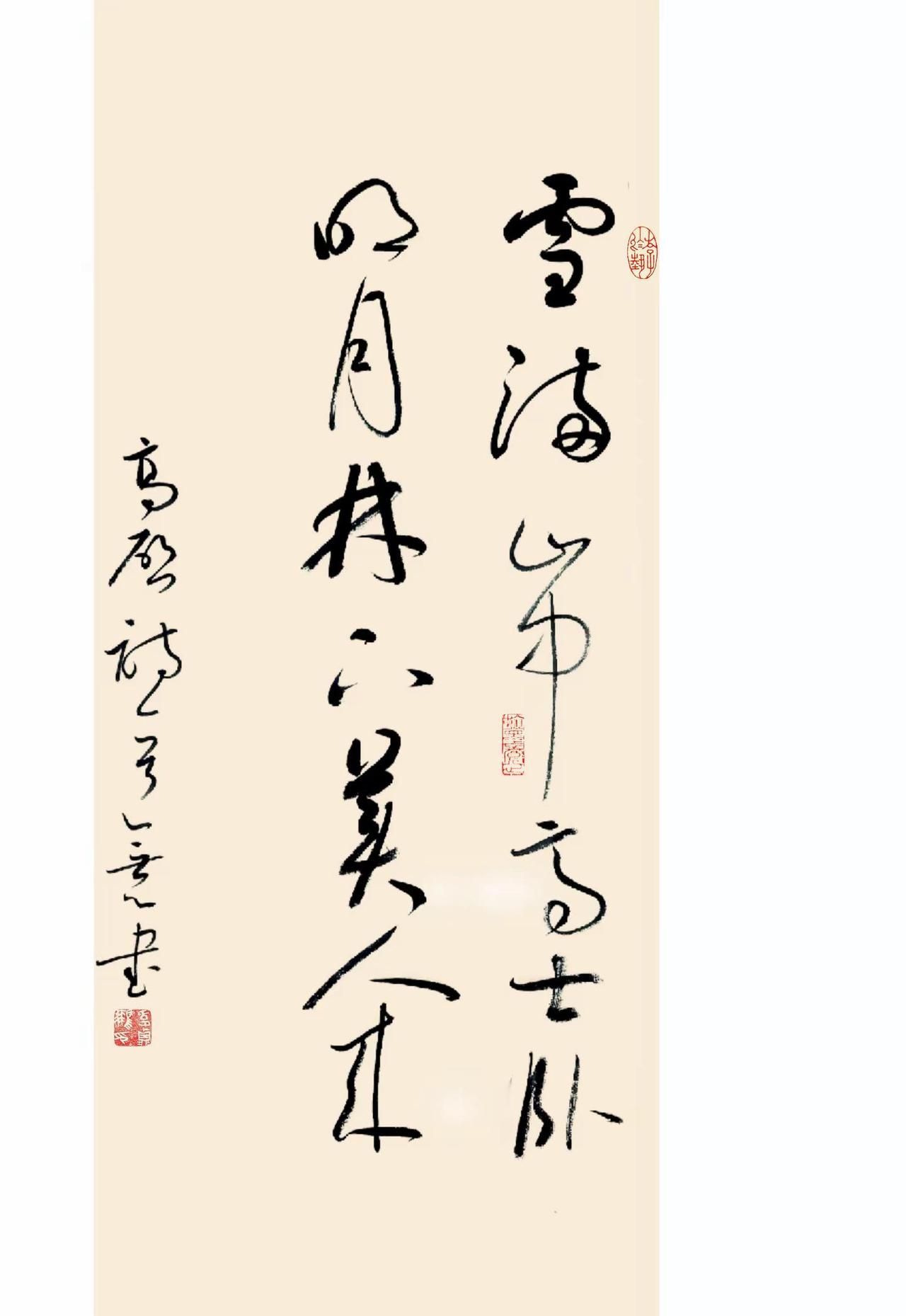

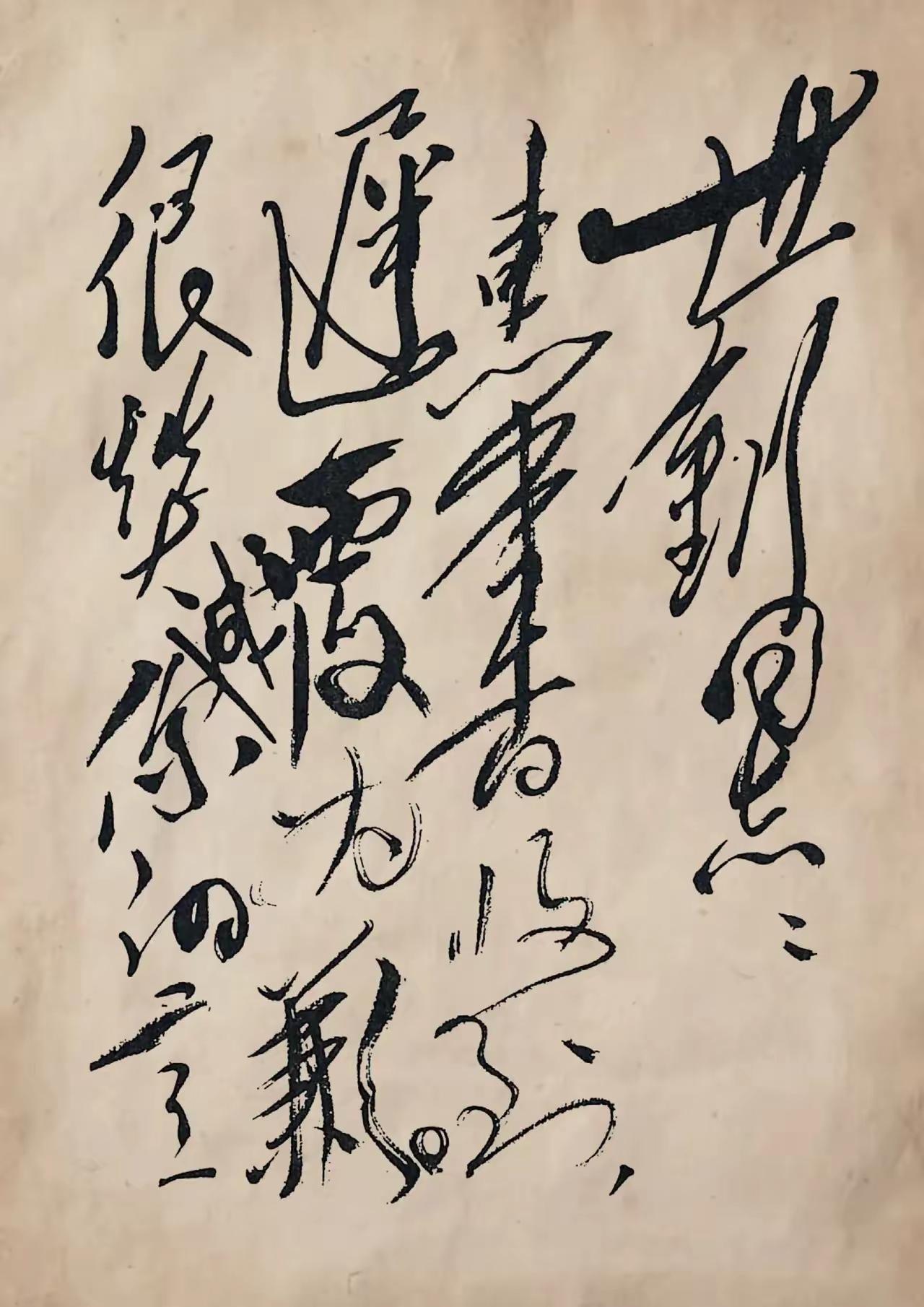

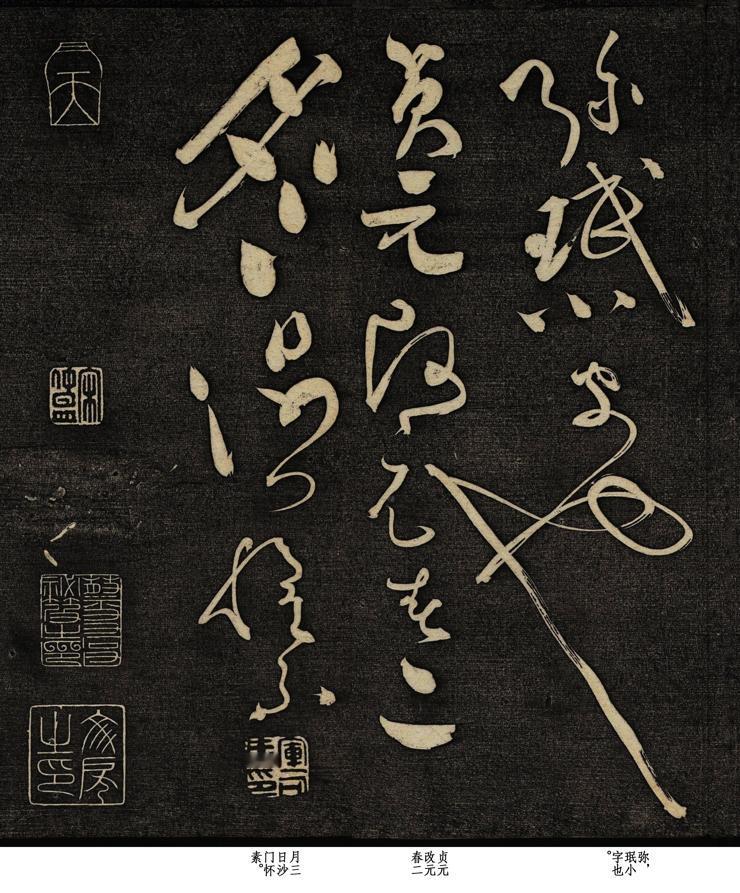

嘿,喜欢书法的朋友,不知道你有没有过这种经历:看一幅行书,觉得它行云流水,特别帅,但真要你说它到底好在哪儿,又有点卡壳,只能说出个“感觉挺好”。今天,咱们就来拆解一幅“感觉特好”的字——米芾的《叔晦帖》。咱不整那些高深莫测的术语吓唬人,就用大白话,像唠嗑一样,看看这位被称作“米颠”的书法大佬,到底在这幅字里藏了多少“炫技”的小心思。我敢说,看完这篇,你再去瞧任何行书作品,眼光都会变得“毒辣”起来。第一段:笔法——不止是“刷”字,更是精密的“操控”很多人一提米芾,就想到他那著名的“刷字”。听起来很痛快,很潇洒对吧?但你可别真以为他就是拿着笔胡乱一抹。《叔晦帖》里的每一笔,都证明这“刷”字的背后,是极其精密的笔尖操控。你看他起笔的时候,很少直接软绵绵地滑进去,而是有个非常细微、快速的下压动作,像小鸡啄米,这叫“凌空取势,逆锋入纸”。听着玄乎?其实就是笔尖在接触纸面的一刹那,有一个小小的“刹车”和“转向”,这样写出来的笔画开头,不是尖滑的,而是带着一点方整或者圆厚的姿态,显得特别有精神,有力量。这叫“骨力”。再看他的行笔,你以为他是一路溜直过去的?仔细看他的线条,中间部分往往有着细微的起伏和波折,就像清风吹过水面,不是死水一潭,而是有涟漪的。这叫“涩行”,是手腕在行进过程中不断微调、控制速度的结果,为的是避免线条油滑轻浮。还有他的转折处,你比如“见”字那个大拐弯,他不是圆滑地绕过去, often是在转弯前稍稍提笔,然后用力按下,再调锋转向,形成一个方中带圆、很有棱角的“肩膀”。这一下,字的力道和节奏感立刻就出来了。所以,米芾的笔法,是“戴着镣铐的舞蹈”,看似随意,实则处处是法度。第二段:结字——看似歪歪扭扭,其实稳如泰山如果笔法是“零件”,那结字就是“搭积木”。米芾搭积木的方式,堪称一绝。他最大的特点就是“欹侧取势”。啥意思?就是故意把字写得东倒西歪,看起来好像不平衡。但你发现没,他的字虽然单个看是歪的,整体却一点也不倒。奥秘就在于“险中求稳”。他通过一个部分的倾斜,用另一个部分的笔画或体势去“拉”住它,形成一种动态的平衡。就像杂技演员走钢丝,身体左摇右晃,但总能找到那个重心点。比如帖里有些字,左边写得特别重,向右上扬起,右边的部分就通过一个厚重的主笔或者一个下沉的笔画,稳稳地把它“压”住。这种处理方式,让他的字充满了动感和戏剧性,仿佛每个字都在跟你挤眉弄眼,活泼得很。我们普通人写字,总想着把字写“正”,结果往往显得呆板。米芾给我们上了一课:大胆地造点“险”,打破四平八稳,字反而更生动、更耐看。当然,这“造险”和“救险”的功夫,得靠大量的临摹和体会才能拿捏到位。第三段:章法与墨法——字与字的“交响乐”单个字写得精彩,只是第一步。把一堆字组合成一篇,那就是章法的艺术了。《叔晦帖》的章法,是典型的“有行无列”——就是竖着看行是直的,但横着看字不对齐,高低错落。这种布局给了米芾极大的发挥空间。他通过字的大小、疏密、开合、正侧的变化,来营造节奏感。几个字可以写得紧密,挤成一团,形成一个小高潮;接下来又突然疏朗开来,留出大片空白,让你喘口气。这种疏密变化,就像音乐里的快慢节拍,让整篇作品有了呼吸感。再说墨法。虽然我们现在看到的是黑白拓本或印刷品,但通过笔画的浓淡枯湿,依然能想象出当时的墨色变化。米芾写字,蘸一次墨往往会连续写好几个字,直到墨色渐渐变淡、变干,出现“飞白”(就是笔画中露出的丝丝白痕)。这可不是没墨了凑合写,而是一种主动的追求。由浓到淡,由润到枯,这本身就是一个充满韵律的过程,增加了作品的层次感和时间痕迹。想象一下,如果通篇都是一个黑疙瘩,那该多闷啊!第四段:我们能从《叔晦帖》中学到什么?(学习建议)分析了这么多,最后落到一个实在的问题:我们怎么学?第一,别急着通篇临。米芾的字变化太丰富,一上来就通篇模仿,容易手忙脚乱,学个皮毛。我建议是“抓重点”,搞“单字突破”。就从《叔晦帖》里挑出那么五六个你认为最精彩、最有代表性的字。比如那个特征明显的“转折”,那个“欹侧”感特别强的字。就盯着这几个字,反复临摹,拆解它的起笔、行笔、收笔,分析它为什么歪了却不倒。把这几个字的“基因”吃透了,比你囫囵吞枣地抄十遍都管用。第二,读帖比临帖更重要。现在手机高清图方便,把《叔晦帖》存在手机里,没事就放大看,盯着看。看他每一个细节是怎么处理的。这个过程,就是培养你“眼力”的过程。眼力上去了,手上功夫才能跟上去。你都能看出门道了,还怕写不出来吗?第三,带着“问题”去临写。临的时候别不动脑子。可以给自己设问:他这个撇为什么是这个角度?这两个笔画为什么靠这么近?这个字的重心线到底在哪?当你开始思考这些问题时,你的临摹就从“抄写”变成了“研究”,进步速度会快得多。